姐妹盜的船隊駛入島嶼的港口時,早已有人放出煙火與號角示意,整座海盜島頓時熱鬧了起來。岸邊的海盜們歡呼著迎接她們,男人退得遠遠的,女人們則紛紛迎了上來,有的拎著酒桶,有的披著薄紗,大聲喊著:「姐妹們凱旋歸來了!」

她們穿過熱鬧的市集,走向島中心那棟寬闊的大宅,這是姐妹盜的「女王殿」,也是整個海盜勢力的核心。

房子外頭已經傳出震耳欲聾的音樂聲,一進門,迎面撲來的是混雜著酒氣、香水、汗味的空氣,屋內燈火通明,場面混亂而放縱:

— 一邊的沙發上,有幾名女海盜大喇喇地盤腿坐著,衣衫半解,手裡抓著剛打開的酒瓶,與身旁幾個赤裸上身、長相俊美的男僕談笑風生,有人甚至直接把男人拉到自己腿上,毫不避諱地親吻。

— 廳堂中央,有人圍著火爐跳舞、喝酒、對罵甚至摔角,地上滿是灑落的酒、破掉的木杯與一些忘了穿衣服的人,還有女海盜躺在地毯上,雙眼迷離地嚼著水果,任由幾名男人為她搥背搥腿。

— 另一邊,一名身穿皮革胸甲的女海盜站在高臺上對著部下大吼,講沒幾句就拽過旁邊一個俊俏的男人抱住狂吻,周圍人笑聲四起,竟有人叫好鼓掌。

每個角落都透著一種毫無紀律、極度放縱的氣氛,這裡沒有任何羞恥與規矩,只有姐妹盜們的意志才是真理。

在女王殿的最深處,那對傳說中的姐妹正在一間昏暗的廳房中飲酒談笑,旁邊各坐著幾名身材高大、模樣俊朗的男奴,正為她們揉肩、捏腿、倒酒,那些男奴幾乎都只有薄布遮身,眼神空洞又順從。

姐妹盜之一倚靠在躺椅上,金髮鬢角輕垂,雙眼半閉,隨口問道:「今天抓來的男人怎麼樣?有幾個能賣、幾個能玩?」

另一人笑了笑:「那些島民不堪用,不過那對年輕的未婚夫婦倒挺有趣……尤其那女的,嘴上說投降,其實眼裡全是恨。我喜歡這種有骨氣的。」

「哈,那更好玩。」金髮女海盜咧嘴一笑,舉杯:「來,為我們的戰利品乾杯!」

她們舉杯碰撞,杯中紅酒如鮮血般晃動,映出她們冷酷又驕傲的眼神——這裡,是屬於姐妹盜的放蕩王國。

夜色深沉,海盜島上的燈火漸熄,喧鬧聲逐漸遠去,只剩下潮聲拍打著岸邊的岩石。此時,陳正翔蜷伏在陰影裡,一步步沿著圍牆邊悄然前行,額頭冷汗直流,心跳快得像要從胸口跳出來。

他躲過了巡邏的女海盜,也避開了喝醉倒臥在地的奴隸與海盜們,一路摸到了港邊。漁船與軍艦在月色下靜靜浮動,他的目光迅速掃過,終於在最外圍的一角,看見了一艘小巧的單人帆船——像是逃生艇,也像是某個女海盜一時丟下的玩物。

陳正翔毫不猶豫地撲了過去,腳步幾乎沒發出聲音。他拉開帆,啟動小船內的魔力石動力裝置,小船輕聲嗡鳴,在夜色掩護下緩緩駛離港口。

他回頭望了一眼那座荒誕又瘋狂的島嶼,仍能聽見遠方傳來一兩聲醉酒的嬉笑。他咬緊牙關,心裡喃喃:「芷瑩,等我……我一定會回來救妳。」

海風越來越強,小船駛離群島,南洋的夜空清朗無雲,星辰彷彿在為他指引方向。

就這樣,陳正翔孤身一人,乘著那艘小船,朝著故鄉所在的島嶼航行而去……

天剛破曉,薄霧籠罩著整個海面,微弱的光線在浪花間閃爍。

陳正翔駕駛著小船,遠遠望見了熟悉的海岸線,那是他從小長大的島嶼,心頭湧起一絲希望。他想像著鄰里們驚喜的重逢、父母熱淚盈眶的擁抱、林芷瑩柔聲的呼喚……

然而,當小船靠岸,他踏上那片熟悉的土地時,迎接他的,卻是一片死寂。

港口的木樁被燒得焦黑,地上佈滿殘破的器具與劍痕,幾艘原本用於漁獲的小船,倒扣在海灘上,早已腐爛。陳正翔一路奔向村莊,卻只看到被燒毀的房屋與倒塌的圍牆。

地上斑駁的血跡早已乾涸,幾具未完全焚毀的屍體被遺棄在田埂與樹下,鳥獸在那裡啄食。

他踉蹌著走進曾經與林芷瑩共度無數晨昏的那座小屋,屋頂坍塌了一半,牆上還留著燃燒後的焦痕,唯一沒有完全毀去的,是牆角那把她親手織的竹編小椅子,上頭覆滿灰燼與塵埃。

陳正翔的腿一軟,跪倒在地,雙手死死握拳,指節泛白,喉頭像被什麼哽住,久久吐不出聲音。

「全村的人……都沒了……」

風,從破損的牆縫中吹進來,冷得刺骨。

他跪在斷垣殘壁中,低聲喃喃:「姐妹盜……我一定會讓妳們血債血償……」

天空,陰雲漸起,彷彿也在為這座死寂孤島哀悼。

陳正翔走出破敗的屋子,滿懷悲憤與震撼。陽光從雲層間灑下,卻絲毫無法驅散島上的死寂。就在他踩過斷裂的石板路、踏入村莊廣場時,忽然聽見一聲低沉的鼾聲。

他猛然回頭,只見一棵老榕樹下,有個渾身髒亂、酒氣沖天的男人仰面躺在地上,懷裡還緊抱著一只空酒壺,口水順著嘴角流出,睡得不省人事。

那人約莫三十多歲,鬍渣叢生,身穿破爛的海盜皮甲,腰間掛著一把看起來毫無保養的彎刀。他身旁還散落著幾隻啃剩的烤魚骨頭與幾片破帆布。

陳正翔悄悄走近,只見那人身上繡著一個褪色的海盜團標誌,旁邊用彎曲的字母刺著一個名字:

「哈格羅(Hagro)」

他眉頭一皺——這傢伙看來並不是姐妹盜的人,倒像是姍姍來遲,錯過搶掠的漏網之魚。

哈格羅翻了個身,咕噥著:「嘿嘿……那個紅髮女海盜屁股真翹……再給我三壺朗姆……哈……哈……」

陳正翔目光一冷,握緊拳頭——也許,這醉鬼身上能套出一些有用的情報。

陳正翔蹲下身子,用力拍了拍那醉漢的臉頰:「喂,醒醒!你是海盜吧?說話!」

哈格羅迷迷糊糊地睜開雙眼,滿是血絲的瞳孔盯了陳正翔幾秒,突然坐起來,警惕地握住腰間的彎刀,但下一刻又因宿醉頭痛,皺著眉抱住腦袋呻吟了一聲。

「啊啊……別吵……頭快炸了……」他晃了晃腦袋,終於看清陳正翔的臉,嘀咕道:「你是誰……不是姐妹盜的?那……你也不是公會的……」

「我是這座島的居民。」陳正翔冷冷地說,「我全島被屠,妻子也被帶走……你們這些海盜到底想怎樣?」

哈格羅聽到這話,神情也有些沉了下來,他抓起一壺酒猛灌一口,苦笑了一聲:「不是我們……是她們……是那群該死的『姐妹盜』。」

他抬頭望向遠方的海面,語氣中多了幾分厭惡與無奈:

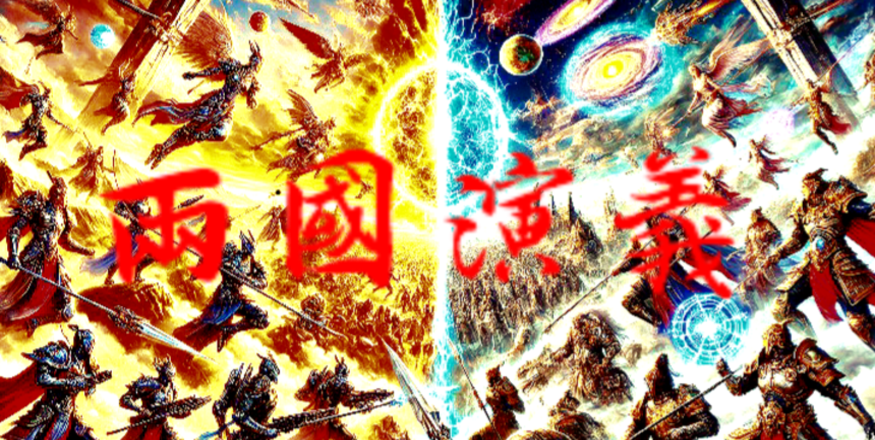

「南洋現在有兩大勢力——一個是她們姐妹盜,另一個就是我們原來的海盜公會。以前,我們公會立下海盜法典——搶劫要有底線,不能隨意殺人,不能對無辜村落出手,尤其不能對女人小孩下毒手。那是一種……某種程度上的尊重。」

他用力吐了一口唾沫在地上:「可那群女人瘋了!她們不但不遵守法典,還公開羞辱公會的長老,說什麼『南洋只配有一種聲音,那就是我們姐妹盜的淫笑』……」

哈格羅猛地握緊酒壺,咬牙切齒道:「她們不僅屠村、奴役男人,還硬逼所有女俘虜成為手下。像你說的這種島嶼……我們看過無數次了。」

陳正翔沉默了片刻,低聲問道:「那公會就沒打算反擊?」

哈格羅冷笑:「打過,輸了。她們太瘋狂,也太強,手下那群女海盜不是吃素的,還聯合了一批邪門的巫術師……現在整個南洋,姐妹盜說了算,公會只能龜縮在西南角,靠幾座礁島苟延殘喘。」

說到這,他抬起頭望著陳正翔:「你想救你女人?那你得有命留下來,還要有膽子和整個南洋最狠的一群女人作對……你,有那種膽量嗎?」

陳正翔眼神如炬,緊握的拳頭微微顫抖,低聲說出一句話:

「我不只要救她——我還要讓姐妹盜滅門。」

哈格羅一愣,然後嘴角勾起了一抹像是久違的笑意:「嘿……小子,你挺合我胃口的。」

陳正翔坐在殘破的石階上,望著天邊漸漸泛白的晨光,語氣平靜卻帶著壓抑的怒意:「原本我也是一起被抓走的。他們把我們男人綁在一起,全身扒光,像牲畜一樣拖上船。那些女海盜……嘻笑怒罵,還當眾羞辱我們。有些人當場就崩潰了……」

他低頭,看著自己被海水和血污染黑的雙手,聲音放輕:「但我沒被分配,沒人注意我。我趁著她們在登記那些投降的女人時,從角落溜進船艙,等到了晚上,搶了條小艇……就這樣逃了出來。」

哈格羅聽完,先是微微一愣,接著大笑一聲,拍了拍陳正翔的肩膀:「嘿,厲害啊你!那群瘋女人眼神一向毒辣,能從她們眼皮底下逃走的,這還是我第一次聽說!」

他咧嘴笑著,又灌了一口酒,笑聲中多了幾分認同與興奮:「小子,你有膽,也有命。說真的,要是有更多像你這樣的傢伙,我們海盜公會或許早就反攻了。」

他停頓了一下,語氣一轉,目光變得銳利:「不過你現在只有怒火是不夠的,想救人?想報仇?你得變強,強到她們看到你都會怕。要不要跟我走?我帶你去見一些老朋友——真正還沒忘記『正義』二字的海盜們。」

陳正翔抬起頭,眼神堅定地看向哈格羅,點了點頭。

「我跟你走。」

哈格羅打了個酒嗝,歪著腦袋想了幾秒,然後咧嘴笑了出來:

「我的船啊?哼——昨天被我停在島的東邊小灣裡,怕被那些瘋婆子發現,我還特地用帆布蓋了起來,偽裝成打漁的小破船,哈哈!」

他拍拍身上沾滿沙子的衣服,晃悠悠站起來,抓了抓亂糟糟的頭髮:

「別看我現在這副德性,我那艘船可不簡單,雖然不大,但快得像鬼一樣,還配了火油彈和強弩。咱們兩個,開那艘船衝出南洋,不是問題!」

說到這裡,他語氣一沉,目光帶著些許沉重:

「但要對付姐妹盜……我們得先去找盟友。公會雖然被打散了,但還有一些舊部潛伏在附近的島嶼。走吧,我帶你去見見真正的反抗者。」

陳正翔點點頭,低聲回道:「我準備好了。」

ns3.144.38.118da2