x

x

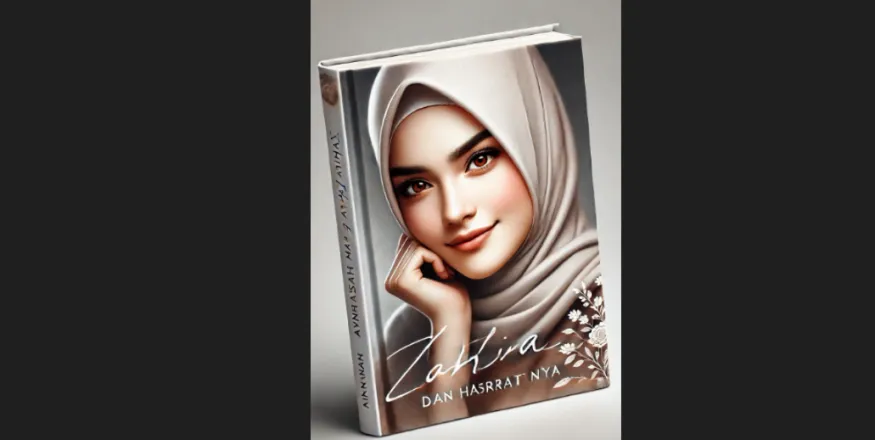

Chapter 1

Aku tengah merapikan lipatan gamis biru langit kesayanganku ketika Tiwi datang berkunjung sore itu. Seperti biasa, rumah selalu menjadi tempat kami berbagi cerita.

"Masya Allah, koleksi gamis syar'imu makin banyak ya," komentar Tiwi sambil memperhatikan lemari pakaianku yang tertata rapi. Berbagai warna pastel dan gelap berbaur harmonis, semuanya model longgar dengan panjang menyentuh mata kaki.

"Alhamdulillah, ini semua hadiah dari Haris," jawabku sambil melipat khimar lavender yang baru kucuci. "Dia selalu mendukung penampilanku yang seperti ini."

"Iya, aku ingat waktu kita kuliah dulu. Kamu yang pertama di angkatan kita pakai gamis syar'i dan khimar lebar," Tiwi tersenyum mengenang. "Sekarang malah jadi trendsetter di kompleks perumahan."

Kurapikan jilbab paris yang kugunakan untuk aktivitas sehari-hari, mengatur lipatannya agar tetap rapi menutupi dada. "Kadang tetangga suka tanya dimana beli busana syar'i yang nyaman dipakai. Aku senang bisa berbagi info soal busana yang menutup aurat dengan sempurna tapi tetap modis."

"Dan kamu tetap cantik dengan gaya khasmu itu," puji Tiwi tulus.

Aku tersenyum mendengar ucapan sahabatku. Bersyukur karena pilihan berbusana syar'i ini bukan sekadar tentang penampilan, tapi juga tentang dakwah yang indah melalui akhlak dan perilaku sehari-hari.

Kami berdua kemudian duduk di teras depan rumah.

"Wi, kadang aku iri lihat anak-anak tetangga main di halaman," Saat aku melihat sekumpulan anak-anak yang bermain di sebelah rumah.

"Sabar ya," Tiwi menggenggam tanganku. "Allah punya rencana yang terbaik."

Kupandangi foto pernikahan aku dan Haris suamiku yang terpajang di dinding ruang tamu yang terlihat dari teras. Tiga tahun berlalu begitu cepat, namun rumah ini masih terasa sepi tanpa derap langkah mungil yang kami nantikan. Tapi aku percaya, setiap doa yang kupanjatkan tak akan sia-sia.

"Zahira, kamu masih muda. Baru 26 tahun lho," Tiwi menepuk bahuku lembut. "Aku kenal kamu sejak SMA, kamu itu kuat. Jangan biarkan pikiran-pikiran negatif menggerogoti hati kamu."

Aku tersenyum tipis. Tiwi memang selalu tahu cara menghiburku. "Tapi Wi, kadang aku kepikiran. Apa mungkin karena perbedaan usia kami yang lumayan jauh ya?" Ucap aku mengingat bahwa aku dan Haris beda usia sembilan tahun. Usia Haris saat ini adalah 35 tahun.

"Ah, jangan berpikir begitu," sergah Tiwi. "Kakakku sama suaminya beda dua belas tahun, dan mereka baru dapat anak setelah lima tahun nikah. Sekarang anaknya udah dua, kembar lagi!"

Cerita Tiwi membuatku tertawa kecil. "Bener juga ya. Kadang aku terlalu fokus sama yang belum ada, sampai lupa mensyukuri yang sudah Allah kasih. Haris selalu sabar dan pengertian, nggak pernah sekalipun menyalahkan aku."

"Nah, itu kamu paham," Tiwi tersenyum lebar. "Yang penting kalian tetap berusaha dan berdoa. Sambil ikhtiar medis juga kan?"

Aku mengangguk. Memang benar, perjalanan rumah tangga bukan hanya soal memiliki anak. Ada banyak hal yang bisa kusyukuri, termasuk dukungan sahabat seperti Tiwi yang selalu ada di sampingku.

***

Aku duduk di tepi ranjang, menatap pantulan diriku di cermin rias. Tiga tahun berlalu, dan perasaan itu masih sama. Aku mencoba mencintai Haris, berusaha menerima takdir perjodohan yang disusun oleh kedua orang tua kami. Tapi nyatanya, cinta tidak semudah itu tumbuh meski sudah tiga tahun.

Haris masuk ke kamar, melepaskan dasinya dengan wajah lelah. Aku bisa melihat guratan keletihan di wajahnya, tapi tetap saja ada kelembutan dalam sorot matanya.

"Dek, kamu sudah makan?" tanyanya sambil duduk di sofa dekat ranjang.

Aku mengangguk pelan. "Sudah. Mas sendiri udah makan belum?"

"Sudah, tadi di kantor. Kebetulan banyak kerjaan jadi sekalian makan malam di kantor, jadi baru sempat pulang sekarang." Dia melirikku sejenak sebelum berkata lagi, "Besok kita ada acara keluarga di rumah Ibu. Kamu mau ikut, kan?"

Aku terdiam. Rasanya enggan, tapi bagaimana pun, aku tak bisa terus menghindar dari keluarga besar suamiku.

"Iya, aku ikut," jawabku akhirnya, meski tanpa semangat.

Pertemuan keluarga selalu menjadi momen yang seharusnya penuh kebahagiaan dan kehangatan. Tapi, bagi aku, momen itu justru sering kali berubah menjadi beban yang sulit untuk dihadapi. Bukan karena aku tidak menyukai keluarga Haris, tapi karena ada satu pertanyaan yang selalu muncul, pertanyaan yang membuatku merasa tidak nyaman dan semakin tertekan: “Kapan punya momongan?”

Pertanyaan itu seperti mantra yang terus diulang-ulang oleh bibik, om, tante, bahkan sepupu-sepupu Haris yang sudah dikaruniai anak. Awalnya, aku mencoba menjawab dengan santai, “Masih menunggu waktu yang tepat,” atau “Sedang merencanakan.” Tapi, semakin sering pertanyaan itu dilontarkan, semakin berat pula beban yang kurasakan. Aku tahu mereka mungkin hanya berbasa-basi, tidak bermaksud menyakiti, tapi setiap kali pertanyaan itu keluar, rasanya seperti pisau yang menusuk hatiku.

Tiga tahun pernikahan aku dan Haris yang hingga kini kami belum juga dikaruniai anak, itu bukan hanya masalahku, tapi juga masalah kami berdua suami istri. Tapi, entah kenapa, aku selalu merasa seperti yang paling disorot. Seolah-olah aku yang bertanggung jawab penuh atas “kegagalan” ini. Setiap kali ada pertemuan keluarga, aku selalu merasa cemas, khawatir pertanyaan itu akan muncul lagi. Dan ketika itu terjadi, aku hanya bisa tersenyum palsu, mencoba menutupi rasa sakit yang menggerogoti hatiku.

Aku ingat pertemuan keluarga terakhir, di rumah tante Mirna adik dari ibunya Haris. Di sana di rumah beliau yang besar dan selalu ramai. Begitu aku masuk, tante Mirna langsung menyambut dengan hangat, tapi tak lama kemudian pertanyaan itu pun meluncur dari mulutnya.

“Zahira, kapan nih kasih kabar baik? tante udah nggak sabar mau jadi nenek lagi,” katanya sambil tertawa. Aku hanya bisa tersenyum, mencoba menahan air mata yang hampir menetes. “Masih menunggu, Tan,” jawabku singkat, berharap dia akan segera mengubah topik pembicaraan.

Tapi, ternyata itu hanya awal. Sepanjang malam, pertanyaan serupa datang dari berbagai arah. “Sudah coba ke dokter belum?” tanya seorang sepupu. “Jangan-jangan Haris terlalu sibuk kerja, jadi lupa sama yang penting,” canda om Fahri salah satu pamannya Haris. Setiap kata, setiap kalimat, seperti menambah beban yang sudah begitu berat. Aku mencoba untuk tetap tersenyum, tapi di dalam hatiku, aku merasa seperti sedang dihakimi.

Akhirnya, aku memilih untuk menghindar. Aku bilang pada Haris bahwa aku tidak enak badan, dan kami pulang lebih awal. Tapi, aku tahu ini bukan solusi. Aku tidak bisa terus menghindar dari pertemuan keluarga hanya karena aku tidak siap menghadapi pertanyaan-pertanyaan itu. Tapi, di sisi lain, aku juga tidak tahu harus bagaimana. Aku merasa terjebak, antara keinginan untuk tetap dekat dengan keluarga Haris dan kebutuhan untuk melindungi diriku dari tekanan yang terus menerus.

Aku tahu, suatu hari nanti, aku harus menghadapi ini. Aku harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan tegas, tanpa merasa tersakiti. Tapi, untuk saat ini, aku hanya bisa berharap bahwa keluarga Haris akan mengerti, bahwa mereka akan memberiku ruang dan waktu tanpa harus terus menuntut jawaban yang belum bisa kuberikan.

Aku berdoa dalam hati, memohon kekuatan untuk menghadapi semua ini. Aku tahu jalan ini tidak akan mudah, tapi aku percaya bahwa dengan pertolongan-Nya, aku akan menemukan jawaban yang benar. Dan, pada akhirnya, aku hanya bisa berharap bahwa apapun yang terjadi, aku akan tetap kuat, untuk diriku sendiri, untuk Haris, dan untuk keluarga kami.

***

Selain soal anak dalam hatiku ada pergulatan yang sulit dijelaskan. Aku ingin belajar mencintai Haris, tapi ada dinding di hatiku yang seakan sulit runtuh. Entah sampai kapan pernikahan ini akan tetap bertahan dalam situasi seperti ini.

Namun, satu hal yang kupahami, Haris bukanlah pria yang buruk. Ia lembut, penyabar, dan selalu menghormati perasaanku. Mungkin... mungkin aku hanya butuh lebih banyak waktu. Atau mungkin, aku harus belajar memahami hatiku sendiri lebih dalam.

Sebelum menikah dengan Haris, aku menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih dengan Bram teman SMA aku. Cukup lama kami pacaran, mungkin lima tahun lamanya. Bram mewarnai hari-hariku dengan perhatian dan kasih sayang yang membuatku saat itu merasa menjadi gadis paling beruntung di dunia. Selain memiliki wajah tampan dia juga begitu mempesona bagiku. Setiap tatapannya seolah memberikan kehangatan, setiap kata-katanya bagaikan melodi yang menghibur jiwa.

Namun, takdir berkata lain. Di balik indahnya cinta kami, tersembunyi jurang dalam bernama perbedaan keyakinan. Aku, seorang muslimah yang berpegang teguh pada ajaran Islam, sementara Bram menganut agama Kristen. Awalnya, perbedaan ini terasa seperti riak kecil di permukaan air. Namun seiring waktu, riak itu berubah menjadi ombak yang menghadang bahtera cinta kami.

Bram pernah bermaksud untuk menikah dengan aku, namun dengan satu syarat yang membuat hatiku hancur berkeping: dia ingin aku berpindah keyakinan. Bagaikan petir di siang bolong, permintaan itu menghantam keras prinsipku. Meski cintaku padanya sedalam samudera, keyakinanku pada Allah SWT jauh lebih dalam. Ketika dia menawarkan alternatif untuk menikah secara Islam namun kemudian setelah itu dia akan kembali ke agamanya setelah prosesi pernikahan, hatiku semakin terluka. Aku tak bisa membayangkan kekecewaan keluargaku yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Itu namanya mempermainkan agama. Pura-pura masuk Islam hanya untuk bisa menikah setelah itu balik lagi ke agama semula. Pasti keluarga aku tidak akan menerima bahkan akan menduga bahwa aku juga akan diajak ikut agama Bram.

Akhirnya perpisahan itu tak terelakkan. Air mata yang kutumpahkan seolah tak ada habisnya, namun aku tahu inilah jalan terbaik. Bram pergi meninggalkan aku dan tak berapa lama kemudian aku dengar dia pindah ke luar daerah. Setelah itu aku tak mendengar kabar apa-apa lagi tentang dia. Aku juga telah menghapus nomor kontaknya di ponsel aku dan aku mengganti nomor ponselku.

Takdir kemudian membawaku pada sosok Haris melalui perjodohan. Tanpa proses pacaran, tanpa kenangan-kenangan manis seperti yang pernah kurasakan bersama Bram. Aku yang sedang patah hati menerima saja takdir dan menjalaninya.

***

Chapter 2

Sore itu aku memutuskan pergi ke minimarket tak begitu jauh dari rumahku. Dulu aku belanja berbagai keperluan di pasar tradisional. Tapi sejak kejadian ada lelaki cabul meremas pinggul aku saat belanja aku tak mau lagi pergi ke pasar. Entah mengapa meski aku sudah memakai pakaian tertutup tetap saja ada lelaki iseng yang tergiur untuk melecehkan aku. Memang aku akui pinggulku agak menonjol dan terlihat bahenol meski aku tutupi dengan gamis longgar.

Dengan naik ojek online aku pergi ke minimarket tersebut. Saat turun dari ojek online beberapa lelaki iseng menatap dengan pandangan mesum padaku. Aku mencoba bersikap cuek saja karena itu tidak terlalu menggangu dibanding orang yang nekad melecehkan aku secara fisik di pasar tempo hari. Heran juga meski tertutup rapat dengan busana muslimah yang longgar dan jilbab lebar tetap saja ada lelaku iseng yang menatap mesum.

Aku sedang asyik memilih beberapa kebutuhan rumah tangga ketika tiba-tiba ada suara yang sangat familiar memanggil namaku.

“Zahira?” suara itu terdengar ragu, namun penuh dengan kehangatan yang pernah begitu akrab di telingaku.

Aku berbalik, dan di sana, berdiri sosok yang telah empat tahun ini aku lupakan. Tepatnya berusaha aku lupakan. Dia mantanku Bram dengan senyum kecil yang dulu selalu bisa membuat hatiku meleleh. Rambutnya masih sama, sedikit berantakan seperti dulu, dan matanya masih memancarkan cahaya yang dulu selalu membuatku terpesona. Aku tertegun, tidak menyangka pertemuan ini akan terjadi.

“Bram?”Ujar aku dengan suara yang hampir bergetar.

“Iya ini aku. Gimana kabar?” tanya Bram dengan hangat.

Dia mendekat, dan aku bisa melihat sedikit perubahan pada dirinya. Dia terlihat lebih dewasa, lebih berisi, namun aura yang dulu membuatku jatuh cinta masih sama.

“Bukannya kamu sudah kerja di luar kota?” tanyaku mencoba berbasa-basi.

“Iya, aku baru kembali ke kota ini beberapa hari yang lalu. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan kamu di sini,” ujarnya, sambil tersenyum lebar.

Aku mencoba tersenyum, meskipun hatiku berdebar kencang. “Aku juga tidak menyangka. Sudah lama sekali, Bram.”

Dia mengangguk, matanya menatapku dengan penuh arti. “Sudah lama sekali, Zahira. Kamu terlihat… bahagia.”

Aku menunduk, tiba-tiba merasa malu. “Aku sudah menikah, Bram. Sudah tiga tahun.”

Diam sejenak. Aku bisa merasakan keheningan yang tiba-tiba mengisi ruang antara kami. Kemudian, dia menghela napas. “Aku tahu. Aku dengar kabarnya. Aku senang dengar kamu bahagia, Zahira.”

Aku mengangkat wajahku, menatap matanya yang tiba-tiba terlihat lebih dalam. “Terima kasih, Bram. Bagaimana denganmu? Kamu sudah menikah juga?”

Dia menggeleng, tersenyum kecil. “Belum. Aku masih sendiri. Fokus pada pekerjaan dan… mencoba melupakan beberapa kenangan.”

Aku merasa ada sesuatu yang tersirat dalam kata-katanya, namun aku memilih untuk tidak mengejar lebih jauh. “Aku harap kamu baik-baik saja, Bram.”

“Aku baik-baik saja, Zahira. Tapi…,” dia berhenti sejenak, seolah-olah mempertimbangkan apakah akan melanjutkan kalimatnya atau tidak. “Tapi kadang-kadang, aku masih memikirkan kita. Tentang apa yang bisa terjadi jika dulu kita memilih jalan yang berbeda.”

Aku merasa napasku tertahan. “Bram, kita sudah membicarakan ini. Kita tidak bisa mengubah masa lalu.”

Dia mengangguk, namun matanya masih menatapku dengan penuh arti. “Aku tahu. Tapi, Zahira, aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku tidak pernah benar-benar melupakanmu. Kamu selalu ada di pikiranku, meskipun aku mencoba untuk tidak mengingatnya.”

Aku merasa ada air mata yang mulai menggenang di mataku. “Bram, tolong jangan bicara seperti itu lagi. Aku sudah menikah. Aku mencintai suamiku.”

“Aku tahu, Zahira. Aku tidak bermaksud untuk mengganggu hidup kamu. Aku hanya…,” dia berhenti, menarik napas dalam-dalam. “Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku masih peduli sama kamu. Bahwa aku masih mikir tentang kamu.”

Aku mengangguk, mencoba untuk tetap tenang. “Aku ngerti, Bram. Tapi kita harus melupakan masa lalu. Kita harus move on.”

Dia tersenyum, namun ada sedikit kesedihan dalam senyumannya. “Kamu benar, Zahira. Mungkin aku yang masih terjebak dalam kenangan. Tapi, aku senang bisa ketemu sama kamu lagi. Aku senang melihat kamu bahagia.”

“Aku juga senang bertemu dengan kamu, Bram. Aku harap kamu bisa menemukan kebahagiaan kamu sendiri.”

Dia mengangguk, kemudian mengambil langkah mundur. “Mungkin ini saatnya aku pergi. Aku tidak ingin bikin kamu gak nyaman.”

Aku mengangguk, meskipun ada bagian dari diriku yang ingin dia tetap di sini. “Terima kasih, Bram. Semoga kamu baik-baik saja.”

“Kamu juga, Zahira. Semoga kamu selalu bahagia. Oh iya bisakah aku minta nomor HP kamu?” Pinta Bram.

Meski aku ragu entah kenapa aku memberikan nomorku padanya. Setelah pamitan dia berbalik dan mulai berjalan ke arah kasir membayar belanjaannnya. Setelah itu dia menengok lagi ke arah aku. Dia menggangguk lalu keluar. Aku menatapnya pergi, merasakan campuran emosi yang sulit untuk dijelaskan. Pertemuan ini membawa kembali kenangan yang sudah lama aku kubur, namun juga mengingatkanku bahwa aku sudah memilih jalan hidupku sendiri.

Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba untuk menenangkan diri. Aku tahu bahwa masa lalu tidak bisa diubah, dan aku harus fokus pada masa depanku bersama Haris. Namun, pertemuan ini juga mengingatkanku bahwa cinta tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berubah bentuk, dan terkadang, ia muncul kembali dalam cara yang tidak terduga.

Aku berbalik dan melanjutkan belanjaku, mencoba untuk tidak memikirkan pertemuan tadi. Namun, di sudut hatiku, aku tahu bahwa kenangan dengan Bram akan selalu menjadi bagian dari diriku, meskipun aku sudah memilih jalan yang berbeda.

***

Aku berbohong pada Bram. Saat aku berkata bahwa aku mencintai suamiku, itu tidak sepenuhnya benar. Meskipun aku sudah mencoba sebisa mungkin untuk mencintai Haris, hatiku tidak pernah benar-benar bisa melupakan Bram. Aku menjalani pernikahan ini seolah hanya sebagai kewajiban, sebagai tanggung jawab yang harus aku penuhi setelah menerima perjodohan dari keluarga.

Aku yang dulu kecewa karena pisah dengan Bram, menerima saja keputusan itu dan menikah dengan Haris tanpa banyak protes. Namun, kini Bram sudah kembali, dan segala kenangan tentang dia bermain-main terus di benak aku sejak pertemuan tak disengaja di minimarket itu.

Sejak itu, pikiranku tidak bisa tenang. Setiap kali aku mencoba fokus pada kehidupan rumah tanggaku, bayangan Bram selalu muncul. Aku mencoba mengingatkan diri sendiri bahwa aku sudah menikah, bahwa aku punya tanggung jawab pada Haris. Tapi, semakin aku berusaha melupakan Bram, semakin kuat pula perasaanku padanya.

Beberapa hari setelah pertemuan itu, Bram mengirimiku pesan. Aku terkejut melihat namanya muncul di layar ponselku. Aku membuka pesannya dengan tangan yang sedikit gemetar.

“Zahira, bisakah kita bertemu? Aku ingin berbicara lebih banyak denganmu. Aku merasa ada hal-hal yang belum selesai antara kita.”

Aku menatap pesan itu lama, hati berdebar-debar. Aku tahu ini tidak benar. Untung saja saat siang di hari kerja seperti ini Haris suamiku sedang di kantor. Karena dia terkadang suka baca-baca pesan yang masuk di ponsel aku. Jadi kalau dia baca pesan ini bisa jadi masalah.

Aku tahu aku seharusnya menolak, tapi ada bagian dari diriku yang tidak bisa mengabaikan keinginannya. Akhirnya, aku membalas pesannya.

“Bram, aku tidak yakin ini ide yang baik. Ingat loh aku sudah menikah.”

Beberapa detik kemudian, balasannya datang.

“Aku tahu, Zahira. Tapi tolong, hanya sekali saja, please. Aku hanya pengen bicara. Gak akan lebih dari itu. Aku mohon.”

Aku duduk di tepi tempat tidur, memandang ponsel di tanganku. Layarnya masih menyala, menampilkan pesan terakhir dari Bram.

“Ayo, Zahira. Kita bertemu. Aku hanya ingin melihatmu, ngobrol sebentar. Tidak lebih dari itu.”

Aku membaca pesan itu berulang kali, mencoba menimbang-nimbang setiap kata. Hatiku berdebar kencang, seperti sedang berada di persimpangan jalan yang menentukan. Di satu sisi, aku tahu ini salah. Aku sudah menikah, dan bertemu dengan mantan kekasih adalah batasan yang seharusnya tidak kulewati. Tapi, di sisi lain, ada kerinduan yang begitu besar, kerinduan yang selama ini kupendam dalam-dalam.

Bersambung

ns 15.158.61.17da2