蟬唧唧地高歌。柔和晨光宛若薄紗般籠罩客廳,氛圍如夢般寧和,好似這裏是無憂無慮的平靜之地。楊子霞坐在餐桌前,聽著廚房滋滋的聲音,陷入恍惚。

彷彿甚麼都沒有發生,所有煩惱都僅是一場庸人自擾的白日夢。

廚房門敞開,爸爸將一盤盤早餐放在餐桌上,然後解開圍裙,掛在椅背上。他並沒有問楊子霞雙目紅腫的原因,只是說:「女兒啊,考試盡力了便不必太掛心。」

「對,考完就好好放鬆吧。」媽媽打個呵欠,在楊子霞身旁落座。楊子霞握住刀叉,低頭盯著盤子裏豐盛的食物。

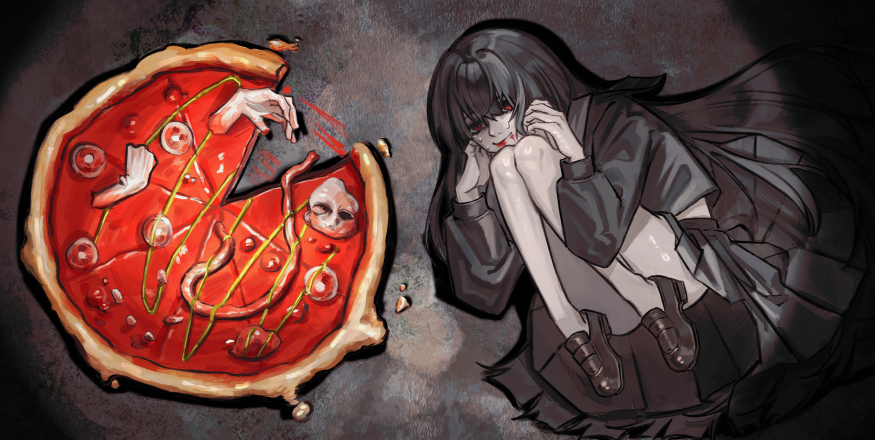

小番茄、香腸、蘑菇、吐司、薯餅以及太陽蛋整齊有致地羅列在餐盤上。雞蛋黃是豐潤的橙紅,猶如一顆迷你夕陽。

「謝謝。」楊子霞輕聲說,舉起刀子,戳破夕陽。蛋漿流出來,覆過餐盤上的其他食物。吐司沾上蛋漿的地方稍微軟些,但牙齒咬合時還是發出清脆的碎裂聲。

金色塵埃在空中緩慢地打轉,爸媽愜意地聊著閒話,說公園裏那隻橘色流浪貓又胖了。楊子霞切開番茄時,汁液沾上袖子。

她起身到茶几那邊抽紙巾。拿起紙巾盒時裏面有顆粒的碰撞聲,她便下意識將裏面的異物倒出來。

一顆小丸在玻璃茶几上彈跳一下,掉到地上。楊子霞彎腰撿起,看清是甚麼時心跳空一拍。

是一顆笑臉藥丸。

腦海中閃過昨天早上打翻藥盒,藥丸滴滴答答在茶几上散開的畫面。她當時匆匆撿起一二三四顆,喝水服下就出門了,沒注意到跳到紙巾盒裏的抗妄想藥物。

咚。

紙巾盒掉到地上她也顧不得了,馬上轉身跑回房間,拿起擱在窗台上的手機,查看通訊軟件。

退出群組後雖不能再發出訊息或看到新訊息,但仍能看到過往紀錄。

柑橘兔說的不是「KASUMI有沒有自己寫得爛的自覺」,而是「和KASUMI不一樣,我寫得好爛」;鶴織說的不是「寫得像神經病的自言自語」,而是「你的主角不要再像神經病般自言自語了」。至於「整天情勒,也沒見她真的去死一死」,是小銀狐在拿柑橘兔小說的反派角色開玩笑。

一切令她心碎的背叛都是她單方面的扭曲妄想。

楊子霞「嗷」地怪叫一聲,捂住燙到快燒著的臉,將手機扔到亂糟糟的被窩裏,不敢再看;下一秒又馬上撲到床上,抓起手機,手忙腳亂地解鎖。

外面雙親在喚她,問她怎麼了。「沒事!」楊子霞大喊:「我等會再吃!」

對不起,都是因為我不小心沒吃藥才會那樣誤會你們。對不起,都是我搞錯了──當雙頰通紅的楊子霞透過私訊向柑橘兔寄出這封訊息時,訊息旁邊冒出一個紅色的感嘆號,系統跳出通知。

「此用戶已封鎖了你」。

迎頭撞上一面水泥牆。頭暈目眩,難以理解。楊子霞愣住,執拗地重試了好幾次,轉而嘗試聯絡鶴織,又撞上另一面水泥牆。

「此用戶已封鎖了你」、「此用戶已封鎖了你」、「此用戶已封鎖了你」。無論按多少次傳送鍵,都是相同的結果。

手機螢幕黯淡下去,黑色的屏幕映出她怔愣的臉。是齊瀏海圓臉蛋、穿著白T恤的平凡女孩子。

心口凹陷成一個黑漆漆的洞。知了知了的蟬聲如無盡的潮水般湧來,卻也無法灌滿那個空洞。楊子霞安靜地躺在床上,直勾勾地盯著白色的天花板,任由蟬噪穿心而過。

「子霞,你的早餐還沒有吃完。」門口響起媽媽的聲音。

我不吃了。這句話就含在嘴邊,但楊子霞把它吞下去。

「來了。」她應道,起身下床,走出房間繼續吃早餐。

食物慢嚼細嚥,整杯牛奶喝得乾乾淨淨;下午綁起俐落的馬尾,出門運動慢跑;晚上在睡覺前聽空靈溫柔的音樂助眠。為爸媽的女兒維持健康的身體與生活是楊子霞的責任,同時也是讓等待的時光沒那麼難熬的方法。

楊子霞一邊等,一邊活著。

這個夏天,空調一直在滴水。滴答,滴答。時間潺潺地流過,日升月落迴環往復,日曆揭下一頁又一頁。

她點開朋友們的頭像,點進那再無動靜的聊天室,將對話紀錄看了一遍又一遍,在黏了封條的門口偷窺那破碎的黃昏色。

從頭閱讀最初相遇的對話時,心底會湧現明日一切都會恢復原狀的幸福幻覺;捲到終末那些不堪入眼的話語,又會醒覺那只是一廂情願的妄念。在希望與絕望的輪番洗禮下,她漸漸能從疼痛中抽離,心平氣和地理解:拉住整天掛在懸崖邊的人太累了。

「想死」「想哭」「好痛」「好絕望」。這三年間KASUMI嘔吐出的毒素都澆淋在柑橘兔和鶴織身上。他們沒有推開她,而是努力掏出明亮溫暖的詞彙填補她心口黑漆漆的洞。填著填著,KASUMI貪得無厭的心終於蓄了那麼一點光。但他們已經累了吧,還被發病的她無端攻擊、拋棄。

柑橘兔說過,我的故事有愛麗絲夢遊仙境的味道。

楊子霞順著牆壁滑落,最後躺在冰涼的地板上,直勾勾地盯著天花板。壁紙因輕微的滲漏而有些凹凸不平,燈光鍍出深淺不一的陰影。

愛麗絲最後的結局,是Happy Ending吧?

滴答,滴答,是空調滴水的聲音。160Please respect copyright.PENANAMJRLf4VSkt