x

x

Pov Hendy

Setelah kejadian itu, segalanya berubah. Hanum, yang dulu selalu ramah, kini menghindar setiap kali kami berpapasan. Kalau pun tak sengaja bertemu di depan rumah atau saat sama-sama keluar pagi-pagi, dia akan membuang muka secepat mungkin, seolah aku ini tak lebih dari bayangan yang tak layak diperhatikan. Raut wajahnya kaku, sikapnya dingin. Tak ada lagi senyum atau sapaan hangat, hanya keheningan yang penuh ketegangan.

Awalnya, aku lega. Hanum yang selalu menghindar membuatku merasa aman dari kemarahannya yang membara setelah kejadian itu. Mungkin dia masih membenciku, dan itu wajar—aku pantas mendapatkannya. Setiap kali dia berpaling, aku merasa lega meski juga diselimuti rasa bersalah. Aku berusaha menjaga jarak, tak berani menatapnya terlalu lama atau bahkan menegurnya. Bagiku, lebih baik dia terus menghindar daripada melaporkanku ke polisi, seperti yang pernah dia ancam.

Namun seiring berjalannya waktu, sesuatu yang aneh terjadi. Hanum, perlahan-lahan, mulai berubah. Sikap bermusuhannya tidak sepenuhnya hilang, tapi ada yang berbeda dari cara dia menatapku. Pada awalnya, aku tidak terlalu memerhatikan, namun lama kelamaan, semakin jelas bagiku bahwa tatapan matanya kini menyimpan sesuatu yang lebih sulit untuk ditebak. Ada ketegangan yang samar, tapi tidak lagi sekadar kemarahan. Sesekali, aku menangkapnya menatapku dengan ekor matanya sebelum buru-buru berpaling.

Hanum tidak lagi selalu menghindar dengan tergesa-gesa seperti sebelumnya. Kadang, jika kami tak sengaja berpapasan di gang kecil di antara rumah kami, dia tidak buru-buru kabur. Dia tetap diam di tempat, seakan menunggu aku lewat, meski sikapnya tetap tertutup. Ada hari-hari ketika aku merasa dia sengaja menempatkan dirinya di tempat yang mungkin bisa membuat kami bertemu secara tidak sengaja. Seperti sore itu, ketika aku sedang membuang sampah di depan rumah, dan Hanum tiba-tiba muncul dari balik pintu, lalu berhenti sejenak, cukup lama hingga kami tak sengaja bertatapan mata sebelum dia membuang muka dengan cepat.

Aku mulai merasa tidak nyaman. Bukan karena ancaman dia untuk melaporkanku, tapi karena perubahan sikapnya yang tak terduga. Sering kali, ketika aku berada di halaman belakang, aku merasa ada yang mengawasiku. Jika aku menoleh, aku terkadang melihat sekilas bayangan Hanum di jendela kamarnya sebelum tirai segera ditutup. Ada sesuatu yang membuatku semakin khawatir, sesuatu yang tak bisa kumengerti.

Dan, yang paling aneh, sekarang justru aku yang mulai takut bertemu dengannya. Setiap kali langkahku mendekati rumahnya, perasaan gelisah merayapi tubuhku. Jantungku berdetak lebih cepat. Kadang, aku berharap dia tetap menghindariku seperti dulu, namun kini aku tak yakin lagi. Ada yang berubah di dalam dirinya, dan aku tidak tahu apa. Yang jelas, setiap kali aku berpapasan dengannya, tubuhku tegang, takut akan sesuatu yang tak bisa kujelaskan.

Pernah, di suatu malam, aku baru pulang dari toko ayahku di pusat kota dan mendapati Hanum berdiri di depan rumahnya. Hanya ada lampu jalan yang redup menerangi malam itu. Ketika dia melihatku, tidak ada raut kemarahan seperti dulu. Matanya, meskipun dingin, menatapku dengan intens. Aku merasa seakan dia sedang menunggu sesuatu dariku, atau mungkin, menguji reaksiku. Dadaku semakin sesak, dan tanpa berkata apa-apa, aku mempercepat langkahku menuju pintu rumah, berharap bisa segera mengunci diriku di dalam, jauh dari tatapannya yang menusuk.

Aku merasa terjebak dalam permainan yang tak kumengerti. Meskipun dia tidak lagi mengancam, sikapnya yang berubah membuatku semakin resah. Apakah dia masih marah? Atau mungkin dia merencanakan sesuatu yang lain? Aku tak tahu. Yang jelas, semakin hari, perasaan takut itu semakin nyata, seperti jerat yang terus membelit, dan aku tak tahu bagaimana cara keluar dari situasi ini.

***

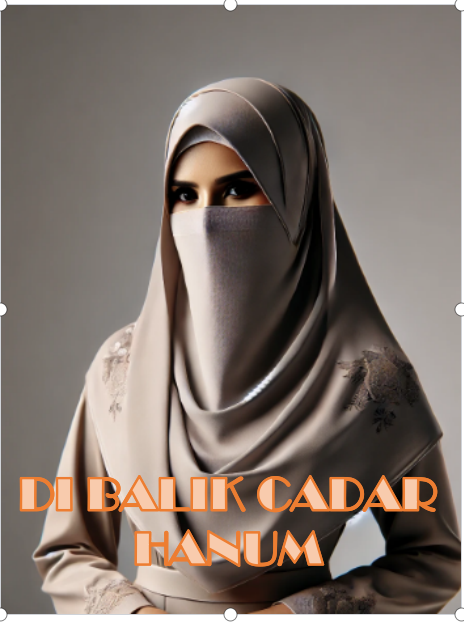

POV Hanum

Setelah menjalankan kewajibanku melayani suamiku malam itu, aku terbaring di sampingnya, memandang langit-langit kamar. Nurman tertidur lelap di sebelahku, napasnya teratur, menandakan kelelahan yang sudah biasa. Dia lelaki yang baik, suami yang penyayang, dan aku selalu menghargai setiap perhatian kecil yang dia berikan. Tapi, meski aku telah menjalankan kewajibanku sebagai istri, seperti biasa, tidak ada hal yang menarik dari apa yang baru saja kami lakukan. Aku ingin merasa lebih, tapi rasa itu tak pernah muncul.

Pikiranku kembali melayang ke arah yang sulit untuk kulupakan. Bayangan dinding kayu itu muncul lagi, begitu jelas dalam benakku.

"Apa celah itu masih ada?" Aku tak bisa menahan pertanyaan itu terus berulang di kepalaku. "Apa dia masih mengintip?" Mungkin ini bukan lagi tentang Koh Hendy, tapi tentang perasaan baru yang perlahan mengambil alih diriku.

Aku tahu ini salah. Sangat salah. Pikiran-pikiran ini bertentangan dengan segala prinsip yang selama ini kupegang teguh. Sebagai seorang muslimah yang berusaha menjaga kehormatan, aku selalu berjuang untuk menundukkan pandangan, menjaga auratku hanya untuk suamiku. Tapi sekarang, prinsip-prinsip itu seolah goyah, seperti bangunan tua yang retak dan rapuh.

Ada rasa bersalah yang menyelimuti hatiku setiap kali aku teringat akan dorongan aneh ini. Setiap kali bayangan itu kembali muncul, aku merasa seakan-akan sedang mengkhianati suamiku, suami yang selalu memperlakukan aku dengan begitu baik dan penuh kasih. Tapi, di saat yang sama, ada sesuatu yang lain—sesuatu yang semakin kuat dan tak bisa kupadamkan.

Aku tidak mengerti perasaan ini, tapi dorongan itu begitu kuat. Ada bagian dari diriku yang semakin terobsesi dengan perasaan baru ini, seolah-olah ada pintu yang telah terbuka, memperlihatkan sisi diriku yang tak pernah kukenal sebelumnya. Meski aku mencoba untuk melawan, setiap kali aku memikirkan celah di dinding kayu itu, jantungku berdebar lebih kencang.

Aku berbisik dalam hati, memohon ampunan atas perasaan ini, tapi seolah setiap doa itu terhambat oleh keinginan yang tak bisa kulepaskan. Pandangan suamiku yang tertidur dengan damai seharusnya bisa membuatku tenang, tapi anehnya, malah semakin membuatku terjebak dalam kegelisahan ini. Ada bagian dari diriku yang ingin memahami, merasakan, dan... melanjutkan apa yang telah dimulai, meski aku tahu itu akan membawaku semakin jauh dari jalan yang benar.

Dan di sanalah aku, terbaring dalam keheningan malam, di antara perasaan bersalah dan keinginan yang semakin membakar.

Bersambung

ns 15.158.61.13da2