前言:會寫這篇是因為好幾次被以前的老師們問到,越長越大怎麼變得不愛說話了?倒不是我愛耍帥裝酷,只是不知道該說些什麼又從何說起,習慣了沉默,如今反而不會說了,老師們的問題,也不知如何回應了。

兒時的我,大抵最引人印象深刻的,便是那張時刻叭叭的嘴了,專長沒有,也沒啥過人之處,指一張開了便何不上的嘴。猶記得彼時家人介紹哥哥時,總如報菜名那般無數事蹟偉業張口便是,順暢地像是背過稿似的;換到我時卻愛頓了又頓,緩了一會才勉強擠出一句很會說話。和原始我這曾是唯一能拿的出手地介紹失了風采?

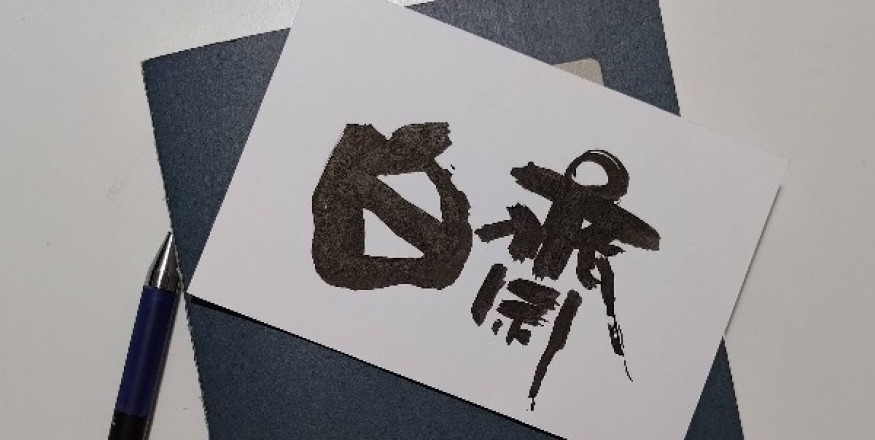

我想是從那時發現碩大的課堂中,即使說了話也得不到一個眼神;發現昨日的摯友竟一夜成了"看不見我的人,"那麼多人的教室裡我竟找不到一個搭檔—張了張口,卻出不來聲,出了聲眾人也彷彿聞所未聞—原來,話不是說出來就好,還得有人願意聽阿。我想是從收起玩心後看見旁人自信地說出答案時,自己連基本的運算都有障礙的時候開始;赫然驚覺自己是這樣的愚昧無知,在這些人吸收知識時自己卻投入在一個遙不可及的夢時,才知道—很多時候說得越多,越是暴露自己的愚蠢淺薄。我想是從那次無意說出的話將人傷了;明明沒有惡意,也不過是一時興起的玩心,卻因為沒有考量到對方的感受,沒有深思熟慮,造成了對方的誤解、難受,才第一次體悟到—言語如利刃,是真的能夠划傷一個人,給人帶來實質的傷害,言語並非如我們說出時的輕易、隨便。我想是,發覺自己的天馬行空成了這升學主義中的異類時,才了解這些不能讓我考上好大學的點子是不該存在於體制內的。我想,大概是從那時起吧,親身的,去體驗了,原來有些惡意是沒有來由的,他們不在乎今天你的爭取是為了他們,也要為你冠上"奸"的頭銜;即便只是在喜歡的寫作課中多寫了幾頁紙,也躲不過口中刀,明明自己的行為也不曾、也不將影響他們阿。

我想,也是從知道自己的一句話是會被記得而開始。每每回去時的分享,老師們總是記得的,曾哀怨過的坎、難過過的事,她們都記得,一年見面五隻指頭能數得出的次數,也不妨礙她們的關心;而她們的字字句句,成了我多少熬不下去的日夜裡的燭光,照亮了陰霾,又帶來了溫暖,是我反芻至今的糧食。

溫柔鼓舞的話多說,其餘的都得看人說;開心的要向心愛之人訴;不正經的要找臭味相投的人聊;脆弱的又該和誰道?48Please respect copyright.PENANAKmpUe62crU

現如今我也不願再讓心愛之人傷神,於下便也無了能交心的,自然是愈發地沉默了。過去什麼都不懂也不甚在乎時,慣會為賦新辭強說愁,沒有好說地也要硬生些東西來。而現在不敢說識盡愁滋味,不過是不想她們擔心,卻道天涼好個秋—如是歲月靜好也是不賴的。