x

x

一

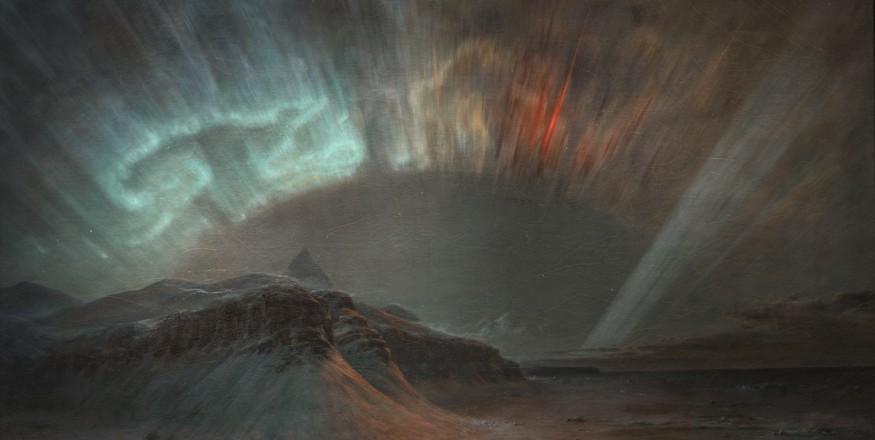

貌美的玫妲絲

「我無能碰觸她臉龐,410Please respect copyright.PENANALP6qOYLTv2

也無能碰觸她長髮,410Please respect copyright.PENANAWMF2jXDMF3

我跪落於虛無之影——410Please respect copyright.PENANA1HTkpRTHFN

那正如她在記憶裡的優美;410Please respect copyright.PENANAacbMtoYKPu

而她嗓音響飄風中;410Please respect copyright.PENANAaLrcYUtMqx

也在晨光嗚咽裡頭;410Please respect copyright.PENANAFECwURIFxk

與夜晚花開朵朵間;410Please respect copyright.PENANAi7rfhauzTh

亦從升陽涓光而來;410Please respect copyright.PENANAOFLZrIS66B

亦自落日淌輝而來,410Please respect copyright.PENANA6PaqVQSrfB

然後我以空喊回應⋯⋯」

落日的喜樂使我們言談。我已遠遠走離我家,走至人跡罕至處,我也往往駐足於,我遠觀傍晚下的城垛朝上堆疊處,感受到那薄暮積起的甜美與奇異感,環繞我周遭的全世界。

我前一次駐足時,真心著迷於夜晚將臨的榮光穆肅喜悅之中;我也許在喉頭裡發出一點笑聲,獨自站在降臨世界的薄暮裡。然後,看吶!我的心滿意足,正被那在環繞道路、我右側的樹林所呼應;那彷彿,正如某些人所說的:「君亦如此啊!」,我喉頭裡又稍稍笑了;就彷彿我只半相信真的有任何人類回應我的笑聲,而不是有某些甜美的妄想或幽魂應和我的心境。

但她說了話,叫喚我的名字;當我走道路那一側時,我也能稍微看見她——看看我認不認識她——我見到的她,確實是一位少女,因她的美貌使她在肯特郡的甜美全地裡眾所皆知為貌美的玫妲絲。她是我的近鄰,她監護者的地產就在我的土地旁。

然而,在這以前,我從未見過她,因我時常、長期待在外地,而當我在家時也花如此多的時間待在書房與操場上,除零星謠言外,我都沒更深入認識她;其餘的事,我都相當滿意,正如我暗示的——有書本懷抱我,鍛鍊身體也同樣佔據了我的心思。因為我一直都愛好運動,也從沒遇過如我過去那樣敏捷強壯的男人——那些機會,就留給了那些以故事虛構人物或自誇之人的嘴舌吧。

現在,我一站起便立即拿起帽子;正如往常地回應她的輕柔善意戲笑,而我也熱切凝視她在昏暗氛圍中的全身。謠言真沒講述出與這奇異女士美貌齊名的謊言;她神采如此甜蜜,佇立著,並與我笑語,宣稱與我是遠親,而我現今回想,那正是事實。

而她也確實地,心無紛亂;直白稱呼了我幼名,她笑了後,又徑直讓我稱呼她玫妲絲,不多加稱謂或降為狎名——當時她就是如此。她與我道別,走上來穿過籬笆,她也表白道,這個洞口通路是她自己的特別秘道,偶與侍女跑到野外嬉戲,會穿得像鄉村少女;但我敢相信,她騙不過多少人。

我穿過籬笆洞口,站到她身旁。當我朝上看向她時,她在我眼中看似很高挑;事實上,她也是如此高䠷。但我確實整整高出她一顆頭。她邀約我,與她同行到家,讓我見見她的監護者,我好陳說自己如此長久疏漏訪探他們,使我甚是沈痛,而她列舉我的錯心時,她雙眼是如此真誠閃爍出淘氣與欣喜。

然而,她也確實,頓時變得沈穩,她聽見某個我們右側遠處森林裡的東西時,她手指輕落上我身,使我靜默。然後,我確實,也聽見了某些事物;那肯定有林葉簌簌,不久,一根枯死木枝,於沉靜中爆出一道清晰尖銳的聲響。

即刻間,三個男人衝出森林朝我而來,我厲聲喊向他們,使他們遠離,不然就得當心我傷人了。我左手將那位少女拉到身後,預備用上我端起的橡木手杖。

但那三人沒有說出任何一字回應,仍衝近我,我些微望見刀刃閃光,就在此時,我十分明快移動進攻,我身後尖聲甜蜜的,是銀哨高啼。少女哨聲換來她的犬隻,那哨聲也喚來了她家中的男僕。

然而,仍未發生的事,切切實實無以能濟,因當時我必須即刻即時撲救她。我絕不厭惡在自己的甜美表親面前使用力量。我向前踏步,輕盈地,正如我先前所說,使手杖末端捅入左側男人,他便如死人倒下。我極敏銳擊打另一人頭部,無疑碎其腦袋,他也立即落地,但第三人我揮之以拳——他亦不亟需次擊,即刻加入其同夥。戰鬥因此,在需要妥善展開前便已終結,我抱懷著正當得意之情,稍笑,知曉我從玫妲絲女士——我那表親——那迷惑神情、佇立而注目中,表現那沈靜薄暮裡的我。

然而,現實切切實實,沒為我們留下時間,三隻巨大獵豬犬,因哨音而被解放出束縛,她費力讓這些牲畜遠離我,我之後則將牠們打離地上的男人,以免牠們弄傷他們。即刻,有道男人吼聲還有夜晚中的燈光傳過來。她家中男僕拿著燈火與棍棒跑來,起初,不曉得是該對付我,還是要放我走,就連狗也一樣。但他們看見地上的男人們之時,得知我的名字、看見我循規蹈矩,他們便保持距離,並無缺乏敬重,然而,我那甜美表親確實最甚敬重我,只是她無意與我保持距離,抱持著比她最初所表現的,更深、嶄新的親密感。

那男僕看見三個暴徒正要恢復,問及該怎麼處置。然而,我確實地,將這件事——順帶一些銀子——交給僕從,要賦予那些男人們合理正義。而我在我們離開時,聽見尖叫聲持續了好一陣子。

現在,當我們走上大廳,我的表親邀我一定要進去、見見她的監護者——阿爾弗雷德.嘉勒斯爵士[1],是位年長的男士——而我在逝去的過往之中,幾乎不知道我們的地產彼此緊鄰。她當面稱讚我,卻也有著優雅聰慧,她的監護者以體面的禮儀致敬感謝我,好讓我成為往後皆受歡迎的家庭友人。

我當晚留下、用了餐後,與玫妲絲女士一同再出門到庭院,她比任何女人更發友善,讓我感覺她彷彿一直都認識我。而的確,我心中對她有些情感,而不知怎地,我們就好像熟知彼此性格,對找到共通處的這件事與那件事,不斷欣喜。但我們也不意外,這樣的發現,除欣喜外更是十分自然。

我察覺到,有件事使玫妲絲女士在之後的夜晚裡是如此親愛,那就是,我確實,如此輕易地對付了那三個暴徒,而我對此也很是愉悅。她直率問我,我是否切切實實地壯碩非常,我以朝氣蓬勃的自然自滿笑著,她忽然抓上我手臂,自己來裁定我可能有多強壯。而當然,她甚至更陡然地放開我,悄聲驚愕地倒抽一口氣,因為我手臂是如此巨大堅硬。她之後,十分沈默地與我同行,狀似若有所思,再也沒有從我身邊遠離。

而的確,如果玫妲絲女士對我的力量有種奇異的樂趣,我也同樣對她的美麗,有著持續不止的驚嘆與驚奇,而她在晚餐燭光下更顯美妙。

翌日令我更發欣喜,因我正如她對傍晚之神秘、夜晚之妖豔、晨光之喜悅等類事物中抱持的愉悅一樣快樂。

在一晚——我始終記得那晚——我們漫步於庭院地時,她開始——半無心地——說到這真是個妖靈之夜。她立刻阻止自己,好像她認為自己將不被理解,然而,我切實地,正立於內在精神樂趣的熟稔領域,就以安靜、稀鬆平常的語氣回應,沉眠之塔當夜將發長,而我骨中感到這夜裡人會發現巨人之墓,或有畫著巨型頭顱的樹木出現,亦或是⋯⋯我也確實猛然住口,因她在此刻緊抓住我,她手抱持我時動搖,而當我詢問她有何不適,她十分急促、喘不過氣,向我表示繼續說下去。而我,半理解地,告訴她我是在說月之園,那個我的陳年、愉悅想像。

我這麼說時,一如真理般,玫妲絲女士以奇異的低沈嗓音呼喊使我一頓,好讓她能面對我。她十分熱切地詢問我,而我也正和她同樣如此熱切回答,因我也阧然變得激動,在如此激情中我察覺到她有同樣經歷。她在確實之中,告訴我說,她也有此般體驗,卻以為自己在世界裡是孤身一人、有著夢中奇異之地的知識,現在她發現我也曾行經那些寶貴的、奇妙大地。而其神奇——神奇啊!就如她時常說及的。當我們走著時,她又一次,開口道,她看見我頓足於路上的那晚,無疑有著呼喚我的衝動,然而,她確實之前就得知我們的表親之緣,也頗常看見我騎馬路過,問過了我的事。她也許對我如此不留心玫妲絲女士這樣的美人,難以被取悅地感到厭惡。然而,的確,我也得考慮其他事,而我若有夠多人性,我就會在看到她之前妥當與她會面了。

現在,請你不要認為我被這件妙事徹底攪擾——我們兩人都有對相同事物擁有夢幻似的知識,而這些事都沒有其他任何人知道。然而,當我詢問更多,在我幻想中的許多事物時,那對她而言卻很是陌生,同樣她所熟悉的事則對我而言毫無意義。但就算如此,這對我倆僅帶來丁點遺憾,時不時裡,有時候一人說及一件新事物,另一人就了解、能接著補完話,為我倆帶來喜悅與驚奇。

你應會想像到我們漫步、不斷說著話,如此,接連一個小時又一個小時,我們在彼此的珍貴知識與甜蜜友誼之中逐漸年老。

而確實,我不知曉時間是如何流逝,但有陣喧囂聲傳來,還有男人們的吼聲、犬吠與提燈閃光,因此我察覺自己不知該思考什麼事,直到——陡然非常地——小小的笑聲甜美奇妙中,玫妲絲女士察覺到我們在談話中錯失了回家時間,所以她的監護者(也許因那三位暴徒而心神不寧)命令派出搜索隊。我們那時都在快樂的健忘中度過共同漫遊的時光。

我們轉向她家,接著,走向燈光,然而確實,狗群在相會以前找到我們,牠們現在已更認識我,在我身邊蹦跳,十分友好地吠叫,男僕搜索我們一分鐘,便回去告知嘉勒斯爵士說所有事情皆好。

我們相會、增長對彼此的相識即是如此,也是我對貌美的玫妲絲極大愛情之始。

現在,從那時起,我一晚接著一晚,都沿著安靜鄉村道路漫步,走過從我的地產通向嘉勒斯爵士的地的路。我也總是在籬笆缺口向內轉,也經常發現玫妲絲女士走在那片森林中,然而她身邊總有那巨大獵犬,因我乞求了她為自身的甜美安逸而如此行,她看起來很祈願要滿足我,然而現實的確如此常在各式各樣的事情中,如此徹底與人作對、努力折磨我,彷彿她想找出我承受多少事情、多久之後她才可能激怒我。

而,我切實,非常清楚記得那晚,自己是如何走到籬笆洞口,我看到兩位鄉村少女從嘉勒斯爵士的森林走出來,但她們對我來說並不存在,我就走去穿過缺口,像以往一樣。只是,她們與我擦身而過時,以對粗野村姑來說過於優雅的儀態行禮。我就忽然想要,走上她們那裡好更細細查看她們。而的確,我以為較高的那位肯定是玫妲絲女士。但是,確實,我無法確定,因為當我問她是誰時,她只傻笑、再次行禮,我也十分自然地徹底陷入懷疑,但還沒感到充足地納悶著(因我已稍微認識了玫妲絲女士)我便跟上那些村姑,就這麼跟了上去。

她們接著,非常迅速而沈著,彷彿我是她們在夜裡孤身時理應恐懼的野蠻強暴之人。最後她們來到綠油油的鄉村地,人們大群裸足齊舞,炬光閃耀,遊浪小提琴手校正著音準,那裡也有著豐足的麥芽酒。

那兩人加入舞會,精力充沛地舞蹈,但只以彼此作舞伴,小心翼翼避開火炬。如此一來,我很肯定她們真的是玫妲絲女士與她的侍女。我就抓住機會,在她們稍微跳到我這邊時,踏步到她們身邊,大膽邀舞。然而,的確,那高個子少女應答,傻笑著說,她已答應要應舞,立即將她的手給了一位壯碩作農的莽夫,與他一同在草坪上繞圈,他也因她的反復無常而被妥當地懲罰,因她從他粗笨的亂步下使出拯救自己漂亮雙腳的所有技藝,他就十分高興與她的舞蹈舞步現已結束。

我現在知道,就算有偽裝計畫,有黑暗與村姑服裝,與如此嚴重污損她的舞步的鞋子,那仍肯定是貌美的玫妲絲。我走經她身邊,低語——以她之名——呼喚她,坦白言勸她結束這不智之行,我會領她到家。但她從我身邊轉開,重重踏腳,又一次去到莽夫那裡。當她又一次受到與他共舞的苦,她吩咐他當一段路上的護花使者,而他也沒有任何不願。

還有另一個小伙子,是他朋友,一同走來。而在一瞬間裡,一當他們遠離火炬的光,粗俗的鄉村小伙子們將手臂放到那兩個村姑腰上,毫不在意誰是他們的伴。玫妲絲女士無法再忍受,於迅速的恐懼與厭惡中高聲呼喊,擊打那擁抱自己的粗俗鄉人,力道重到他即刻放開了她,他重重咒罵。他直接再次摟住她,一下便捉到她,要親她。而玫妲絲女士厭惡他致死,雙手猛烈打他臉,但那沒有用,只讓我能靠近她們。而就在那一刻,她大聲尖叫出我的名字,我抓住那可憐的莽夫,打了他一下,但沒要過度重傷他,倒是要使他久久記住我。之後我將他扔到道路旁。但第二個鄉人聽見了我的名字,就放開那疲憊的侍女逃命了。的確,我的力氣很廣為人知。

我抓住貌美的玫妲絲的雙肩,在我的怒氣中,穩穩晃動她。那之後我將侍女派走,而她,沒小姐的吩咐,向前稍走了段距離。我們便以這種方式來到籬笆洞口,玫妲絲女士十分倉促,但還沒走近我,彷彿她在我走近時,有些秘密愉悅。我領她走過洞口,如此向房子走去大廳。我在那裡——她有側門的鑰匙——向她道晚安。而,她也真切地,以徹底沈靜嗓音向我道晚安,那晚她幾乎像沒要匆促從我身邊離去。

然而,等到翌日,她對我滿是接連不斷的傲慢,因此,在她單獨與我自己相處、黃昏來臨時,我問了她為何一直都不停止她的反覆無常,因為我是如此渴望擁有她的友誼。她反而,拒絕了我的所需。她就這樣,頓時十分溫柔,盈滿了甜美與迷人的諒解,肯定理解到我希求被安撫,她便拿出豎琴,整夜為我演奏我們兒時的古昔曲調,而我對她的愛情更發熱切明媚。她那晚送我到籬笆洞口,有她三隻巨大獵豬犬伴隨身邊,也再次隨她回家。然而,我確實,之後十分沈靜地,跟上她,直到我看見她安全進入大廳,因我不會讓她夜中獨自外出,不過她當時也相信我已遠遠走離到鄉道上。她與獵犬同行時,其中獵犬分次跑回我這,親切嗅觸我,而我也非常安靜地再次派走牠們,玫妲絲女士也沒有絲毫察覺,因她回家一路上都靜靜地唱著一首愛情之歌。不論她是否愛我,我都無法分辨,不過她對我是有份好感。

現在,緊接著的傍晚,我算提早了些時間去到洞口,而瞧吶!誰竟站在那洞口,與玫妲絲女士說話,那是一位非常熟練時裝的男人,他身上有著宮廷之氣,而在我靠近時,他也沒想讓出路、允許我穿過洞口,反是穩穩佇足,十分無禮地打量我,所以我伸出手,將他從我的道路上抬開。

而看啊!玫妲絲女士轉身向我大發仇苦言辭,給了我徹底的厭惡與驚愕,因此我在那一刻肯定她對我沒有真愛,她也從未如此奮力在生人面前羞辱我,將我比擬作粗野殘暴的小人。的確,你應察覺我心中當下是如何感受。

我就如玫妲絲女士所言,看到些表面的正義,那男人卻沒表現出更優秀的風骨,此外貌美的玫妲絲也沒真心要使我——她的真正朋友與表親——在生人面前丟臉。我就住嘴無爭,深深對玫妲絲女士鞠躬,之後我也稍對那男人鞠躬、致了歉,因為,他確實並不偉大或強壯,我對他做出禮儀是因我比其他加優秀,至少起初是如此。

如此,對我自己的敬重已行之以正,轉身走去,留下他們處於他們的歡愉中。

現在,我繼續走著,也許走了足足二十哩,之後我回到自己家中,整晚都毫無歇息,或一直如此,因我對貌美的玫妲絲思愛深至死,我身、心、靈之所有都感到自己如此突然遭遇了可怕的損失。

而我一整週裡都走過其他方向,但在那週之末,我必須沿那條老路走,我可能有機會一瞥我的女士。的確,我見到所有男人自身將深陷可怖痛楚與嫉妒的情景,因為,我見到那洞口景象,玫妲絲女士正走在大片森林的邊緣外,在她身旁走著的是那靈巧衣裝的宮廷男人,她任憑他手臂環抱她,我便知道他們成了戀人,因玫妲絲女士沒有兄弟或任何年輕男性親屬。

然而,當玫妲絲看見我走在路時,她被如此撞見而頓時感到羞恥,因她推下她戀人的手臂,向我鞠躬,臉面顏色稍變。我也深深對她鞠躬——我自身也僅是位年輕男子——繼續走去,我心在我內裡已死寂非常。正當我走去時,我看到她的戀人再次摟抱她,他手臂再次更緊緊環住她,在此時,他們也許正看向我;我很是僵死絕望,然而,確實,就如你可能想像的,我沒有回頭望向他們。

之後一整個月,我不再靠近那塊洞口,因愛情在我內裡狂熱,我也在傲氣中傷疼。而確實,玫妲絲女士並沒有為我有真實的判斷。而在那個月裡,我的愛情在我內裡如酵,緩緩發出我以前沒感受的甜蜜與輕柔與諒解。愛情與痛楚確實會塑造一個人的性格。

而在那時期之末,我在生命中看不到多少路程,而是以一顆理解的心,現今又開始走那條經過洞口的路線,但當然貌美的玫妲絲從沒落入我眼簾,不過一夜裡我以為她可能就在路上不遠處,因她的一隻巨大獵熊犬跑出森林,跑過道路而嗅觸上我,友好萬分,正如我時常所受到狗兒的喜愛。

然而,即使等了好一段時候那隻狗才離開我,我仍沒看到玫妲絲,我便帶著心裡的沈重,如此又走過去。但我毫無愁苦,因我心的理解已開始增長。

現在,又過了多是憂心與孤獨的兩週,兩週中我厭倦自己竟認識那貌美少女。而確實,在那段時期之末,我忽然下定決心自己要走過那洞口,走訪那大廳庭院,也許便會看到她身影。

我在一夜裡下定決心;我即刻外出,來到洞口,穿過籬笆洞口,走過漫長路徑來到大廳周圍的花園。然後,當我來到那裡時,我切實看見提燈與火炬的明光,有一大群人在舞蹈,所有人都穿了雅緻衣著,我便知道他們是為了某些原因而歡慶。我心中忽然有一股糟透的恐怖感——這可能是玫妲絲女士的婚禮舞會。然而,這想法確實,很是愚蠢,因若有任何婚宴,我肯定有所聽聞。再者,我的確於一瞬間裡,記起她那天正好進入二十又一歲,也是她的監護人關係之終末,這舞會肯定是為了紀念此事而辦。

這是非常生氣蓬勃而美妙悅目之事,拯救我心中如此沈重與寂寞的渴望。客人們都很美好而歡樂,明光豐足,落日光輝散滿各處、撒過樹林,樹葉形成的涼亭就在大草坪邊。一張大桌上擺滿了餐具、銀具與水晶,還有銅製銀製的大燈都一同被放在草坪末端,而另一邊則不斷有人跳著舞。

而的確,玫妲絲女士走出舞圈,穿著十分可愛,卻貌似——就我雙眼所見——在光線隱幽下是有點蒼白。她漫步找著座椅休息,然後,確實,就在那一刻,有鄉里的遠房親戚幾十位年輕人,出現在她周圍,談話、歡笑,每人都希求她的偏愛;她在他們之中也是十分可愛,然而,也正如我所想地,她缺少了某些事物,看起來有一點點蒼白,就如我先前所說的。她少見地瞥過她身邊那群男子之外,所以我即刻便知道她的戀人不在會場,而她內心也為他嗚呼哀哉。然而,他為何不在此,我也無能推測,除了他可能被召回宮廷。

的確,我看向她周圍其他年輕男子時,我對他們燃起一股兇猛而不幸的妒火,好讓我能向前走近、將她從他們中拉出來,然後使她與我一同走在森林中,像過去的日子,好像她在我身邊獻予愛情一樣。但,確實,這有什麼用處呢?因為——正如我清楚看到的——他們並沒有懷抱她的心;因我看著她心腸熱切而寂寞,知道那宮廷小人才是她的戀人,就如我所說的。

而我再次離去,近來整整三個月都沒靠近那洞口,因為我無法承受喪失的痛楚,但那段時間之末,我的極度痛楚變得比過去的痛楚更發惡劣,也催促我過去。因此我發現自己一夜裡就在那洞口,窺視著,十分急切而心慌意亂,我跨過洞口與森林間的草皮。這地方對我已成聖地,因這是我最初見到貌美的玫妲絲之處,我也肯定是在那晚的此地,將我的心痛失予她。

我花了很長時間留在那洞口,絕望地等待、觀望。而瞧啊!忽然某個東西迅速靠向我,十分輕柔地觸碰我大腿,當我向下看,那就是其中一隻獵豬犬,我心因此一樂,幾近恐慌,因我確實認為,我的女士就在近處。

在我等待時,我非常沈寂又警醒,然而心跳十足徹響。我的確聽見了一道十分細微低沉的歌聲在森林中,是如此徹底悲傷。看吶!是玫妲絲在唱著一首破碎戀歌,她獨自在黑暗中漫步,只有她的巨大獵犬相伴。

我傾聽著,內裏對她也如此在痛楚之中,就有如此奇異的痛楚。我深憐、要使她安心,卻沒移動,而非常靜止地站在洞口那處,我的存在卻完全陷於騷亂中。

現今,在我傾聽時,修長白色身影從森林中出來,而那人影喊了些話,然後——如我在半黑暗中能所看到的——我頓然止住。瞧啊!那一刻,一股急促而毫無理由的希望臨到我身,我走出洞口,玫妲絲下一瞬間也走出來,我十分低沉、熱情而熱切地喊道:「玫妲絲!玫妲絲!玫妲絲!」

我如此走向她,她的巨大獵犬在我身旁,緊黏在我身邊,我思緒中想到這也許,是某場遊戲。而當我走到玫妲絲女士身邊,我向她伸出手,不知道自己做了什麼,卻只發自內心講述我是如此無比地需求她,渴求要緩解她的痛苦。看吶!她小跑步,將雙手放到我身上、跑入我雙臂中。她忍耐了一陣子,便奇異地哭泣,然而安息也臨到她身上,就連那股安息也忽然、奇妙地臨到我身。

她忽然,在懷裡移動,將雙手塞入我胸懷,非常珍愛地,將她雙唇親上我,像某個甜美的孩子,我也親了她。然而,她確實是個女人了,也真誠親愛地戀著我。

這就是我們訂婚之路。其是如此純粹、無可描述,也很是充沛,只不過在愛情中並無充沛而只有渴望。

現在,即刻的當下,她將自己推出我雙臂,我們穿過森林走向房子,非常沈靜,像孩子似地,牽著手。我接著一會兒後,問她關於那位宮廷男子的事,她十分甜蜜地笑著,笑聲響盪在森林的沈默下。但她沒給我解答,使我等到,我們來到大廳為止。

等到我們走來這裡時,她帶我進入大廳房裡,她十分優雅卻又大膽地鞠躬,嘲弄著我。如此引介我認識另一位女士,她坐在那、繡著花,她十分嫻靜,有著優雅的淘氣氣質潛藏在她身上。

玫妲絲女士的確,從沒作為淘氣女兒而失禮,這使她滿充斥著樂心,稍稍搖擺,喉裡發出美麗嗓音的顫抖。想必她肯定會從武器架上拉下兩把大手槍,要我與那位刺繡的女士決鬥至死,後者則埋頭工作著,在搖頭笑聲裡的狡捷無可隱藏。

最後,刺繡的女士忽然抬頭看向我的臉,我下一刻才看見幾分淘氣。因她有著那宮廷穿著的男人——那曾是玫妲絲的愛人——的臉。

玫妲絲女士接著向我解釋,艾莉森夫人(那就是她的稱謂)是位親近而知心的好友,她身穿宮廷衣著要與一位(可能)成為她戀人的特定男士玩一場惡作劇賭博。我接著便出現了,如此迅速進犯自己確實素面從未見過之人,因為我就是如此徹底地嫉妒。所以玫妲絲女士比我以為的還要更公正,因為正如我所說,我將自己雙手放到她朋友身上了。

這就是整件事,除她們計畫好要懲罰我之外,也都每天夜裡於洞口相會,裝成戀人,也許我會經過,好使我更發嫉妒,讓她們確實向我復仇,因我為此受苦非常之久。

然而,正如你所意料的,在我走近她們時,玫妲絲女士半心懊悔,這事十分自然,因為就連當時她也已愛上我——正如我也愛她——正因如此,如你也許記得地,她退縮了——如她告白所說——忽然且奇異地心煩而渴望我。因為她之後又設局懲罰我時,我是如此冷漠地鞠躬、離去。我確實也可能如此冰冷待她。

然而,的確,所有事情現在都安然落幕,我全心感激,心中也有股狂熱欣喜。所以我走到玫妲絲身邊,我們繞著大廳房裡,非常緩慢、莊重地跳舞,艾莉森夫人為我們吹了一道曲調,她很是聰敏,我想,她在許多事上都是如此聰敏吧。

這樣喜悅後的每一天整天,玫妲絲與我再也無法分離,必須時常同行,從這兒到那兒,都沈浸在我們的相伴的無盡喜樂之中。

千件事物皆使我們在喜悅中合一,因我倆的天性都喜愛那落日暉翼外聚集的永恆之藍,還有那墜落於世上的無聲星光,還有那沉眠之塔被建於薄暮的神秘物體之上時的寂靜灰夜,還有那月光下莊嚴鮮綠的奇異牧草,還有山毛櫸枝葉上的無花果聲響,還有海洋緩緩跳出的緩步基調,還有夜晚雲朵的輕柔沙沙作響。我們的眼睛同樣看見了落日之舞者,將她的長袍如此奇妙地拋甩;我們耳朵聽聞了拂曉臉面上寂靜轟雷的震動;還有其他許多我們一同於完全喜樂中所知曉、見聞並獲悉之事物。

現在,我們某次冒險差點使貌美的玫妲絲死去。那天我們漫遊時,正如以往,我們像兩個滿足的孩子,我向玫妲絲評論說只有兩隻大型獵豬犬跟著我們,她便告訴我第三隻狗留在狗舍,生病了。

可是,她幾乎沒跟我說及多少事,她就尖叫出來、指向,瞧啊!我看見第三隻獵豬犬朝我們而來,他奔跑時,卻狀似十分奇怪。那一刻,玫妲絲喊說獵犬發狂了,而確實,我看見那隻畜生的口水在奔跑時流淌。

那一刻他撲到我們身上,一直都沒發出聲響,完全在我有任何預料思緒前,轉瞬間便跳到我身上。但確實,我貌美的玫妲絲對我有著令人畏懼的愛情,因她將自己撲上那條狗,要拯救我,喚來其他獵犬。她把他從我身上推開,頓時便被那隻畜生咬住。但我立刻抓住他的脖子與身體、約束他,好使他立即死去。我將他擲到地上,救助玫妲絲,將毒素從傷口汲出。

我盡所能地做好救治,然而她卻叫我停下。之後,我將她抱在雙臂中,激烈跑了十分漫長而疲倦的路程到了大廳,我用鐵串燒灼傷口,好等醫生過來時,假如她確實性命垂危,醫生也會說我的照護救了她一命。但的確,正如你所認為的,她全然拯救了我,而我永遠無法回敬她所行之事。

她十分蒼白,卻仍對我的恐懼笑著說,她很快就會回復健康,傷口也會非常迅速癒合。然而,的確,在她妥當痊癒前是段漫長艱苦的時間。而,時間流逝,如此,使我心頭卸下了重擔。

玫妲絲再次強健起來,我們便預備了我們的婚禮之日。啊,我是如此留心她身著新娘禮服時的站姿,她那天是如此修美可愛,正如這般眾多愛情立於生命之拂曉;而她雙眼之美,即便有著她天性的可愛淘氣,仍顯出認真的甜蜜;她的小腳,與她頭髮皆是十分可愛;那動作優雅而快速;而她的嘴是如此動人,就好像孩童與女人皆彰顯於那張臉上的微笑中。這些都沒遠超越我美人兒的可愛的冰山一角。

然後我們結婚了。

玫妲絲,我的美人兒,正垂死躺臥,而我不再有力量約束死亡的可怖意圖。在另一間房裡,我聽見孩童的細聲哭嚎,那哭嚎使我妻驚醒復生,使她雙手蒼白顫抖、絕望而亟需地撫上蓋被。

我跪在我的美人兒床邊,伸出手、十分溫柔地將她雙手放入我手中,她依然如此亟需似地顫抖。她無言地看向我,雙眼如此懇求著。

我接著走出房間,輕聲喚來護士,護士帶來那孩童,孩子輕柔裹在一張修長、純白的衣袍裡。我看見我的美人以一種奇異、可愛的光輝變得更發清醒。我喚來護士、帶近那嬰孩。

我妻十分虛弱地在蓋被上移動雙手,我知道她渴求要碰觸自己的孩子。我對護士嘆息,將孩子放入我懷中。護士走出房間,好讓我們三人能獨處。

接著我非常輕柔地坐上床,我將嬰孩抱近我的美人兒,好讓嬰兒的小嫩頰貼上我垂死之妻的蒼白面頰,而我不讓那孩子的體重壓上她。

現今,我知曉玫妲絲——我的妻——努力想觸及嬰孩的雙手,我就將那孩子轉面朝向她,將孩子的雙手滑入我美人兒的虛弱雙手。我在妻子身上抱著嬰孩,無比小心,讓我那垂死之人的雙眼凝視那孩子的年幼雙眼。現今,就僅在數刻的時間裡,令人感到的永久之中的某處,我的美人兒閉上她雙眼,躺臥得十分沈靜。我將孩子帶到護士那,後者則站在門外。我關起門,回到我的可人兒身邊,那就是我們獨處的最後幾剎那。

我妻子歇著的雙手非常靜止而蒼白,但現今那雙手開始疲軟虛弱地移動,找尋著某物。我向她伸出我的寬大雙手,無比小心地照護她雙手,如此少許時間流逝。

接著她雙眼睜開,安靜、灰闇,看似有點茫然。她在枕頭上轉頭注視我,健忘的痛楚從她雙眼裡消失,她以一種在增長的堅強中的神情,之後進入溫柔的甜蜜與全然理解,凝視著我。

我稍微彎下腰靠近她,她雙眼叫我在這最後的時刻中,將她抱入我懷裡。接著我非常輕柔地上床,以十足的溫柔照料抬起她,如此她忽然奇異地平靜靠上我胸膛,因愛情給予我懷抱她的能力,而愛情也在我們所剩的少許時間裡,給予我的美人兒那舒適自在的甜蜜。

我們在一起成為一對佳偶。愛情看似與我們周遭空氣中的死亡和解,使我們不被打擾,因有一股安靜的假寐降臨我緊繃的心腸;我的心在過去疲倦的數小時中,只知那滿溢的可怕痛苦。

我將我的愛對我的美人兒低沉傾訴,她雙眼回應著我,奇異美麗而可怖的時刻便在寂靜永恆中流去。

忽然間,玫妲絲我的美人兒——稍微有些低聲——說話。我輕柔哈腰傾聽,我的可人兒再次說話。聽啊!她以陳舊愛名叫喚我——正像我們在相隨的可人數月之中。

我再次開始對她講述我的愛,而我的愛將超越至死亡之外。而看啊!就在那時刻裡,她眼中的光明已然消逝。我的美人兒黯淡躺在我懷中⋯⋯我的美人兒啊⋯⋯

[1] 原文是 Sir Alfred Jarles 。Jarles與jarless同音,後者意為不震動、毫無動搖。