x

x

午後的一場傾盆大雨打亂了許多人的計畫,濃厚烏雲層層疊疊,壓抑得令人喘不過氣,雨不停地落下,織出一片茫茫的灰暗景象。

高速公路大步跨過曼谷半空,在城市的邊緣留下巨大的傷疤,每天固定上演的塞車戲碼產出大量的廢氣和怨言,順著雨墜落到下方的貧民窟。

像是午後發怔的夢境,一輛鋥亮的邁巴赫緩緩滑入,堂而皇之地停泊在一處橋洞下。幾個訓練有素的黑衣保鏢魚貫而出,躲在傘下的他們面容嚴肅、神色機警地張望四周貧乏的環境,好像從破銅爛鐵或骯髒帆布下會跳出一個人瘋狂掃射一樣。隨後又是一把傘撐開,迎下一位貴客。懶洋洋倚在帆布棚下躲雨的小孩湊熱鬧地站直了身,想看清楚哪個有錢人會踏足這片貧民窟,卻被大人一把拉進房子裡,並聊以慰藉地拉上了充當門的布簾。

對於他們這樣遠離貧窮的人而言,貧民窟的樣子都很類似,簡陋拼湊的建材、徒勞無功的屯積、苟且偷生的人類。雨滴和水氣滲透了如ok蹦般貼在牆上的瓦楞紙板,髒水蜿蜒流過腳邊,隱隱的腐爛尿騷味讓一些保鏢也皺起了臉。

「就在前面了,Boss。」一個穿著制服、佩戴黑色徽章的保鏢這麼對Kim說。

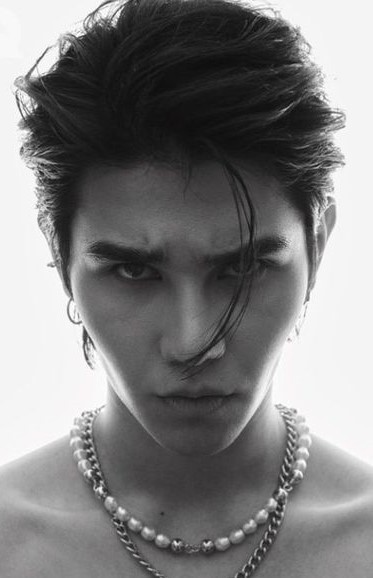

帶著銀邊墨鏡的Kim全身素淨,黑絲絨西裝外套裹著絲質黑襯衫,莊重得像是要參加一場喪禮,一圈銀鎖鏈像蛇似的盤在脖頸上。鏡片下的他目光沉沉,沒有回話。

一行人停在某間半身高的破房前,寥寥幾片鐵皮搭在禿皮的木板上,鐵絲間填塞破布,把一個棲身之所密密圍繞起來。

不用指示,其中一個保鏢提著上了膛的手槍掩身進去。一聲驚叫打破安寧,在混亂的摩擦聲之後歸於平靜。這時保鏢為Kim掀開簾子,他低頭步入破屋,其他保鏢分散在屋外警戒。

又矮又亂的狹室裡,目之所及,全堆滿了東西,不流通的空氣混雜腐朽與汗的酸味,極度鄙瑣,就像它的主人,那個面色倉皇的女人。窮苦勞累讓這個女人顯得更老,幾件洗得發白的衣服包著臃腫的身材。

Kim抬手讓保鏢出去,這會是場只有他們兩人的私密對話。俯視著眼前跪著的女人,他用腳勾了張鐵凳子坐下,凳腳刮過水泥地面的聲音讓人不適地皺起眉。這場碰面是精心考慮後的計謀,即使早就查到她的藏身處,但Kim始終按兵不動,等著一切來到最好的時機,讓每一步都派上最大的用場。

他摘下墨鏡,露出一雙好似含情的眼睛。

「Min,十幾年不見,還記得我嗎?」Kim翹起腳帶著笑意問,好像這是一場正常的敘舊。Min之前曾是母親所屬的僕人,跟著母親一起來到家族,母親跳樓後,沒幾年就因為偷竊被辭退。在Kim長大離開母親房內之前,也是由她所照顧,即使是現在,傷重臥床的夢裡仍舊會流過一段溫柔哼唱的泰北民謠,就好像曾經是這麼被撫慰入睡的。可惜七歲那年憾事發生時,她正是那個應了聲卻沒出現的僕人,任她所服侍的少爺在破碎屍體汩汩好似流不盡的血液裡失魂落魄。

不過Kim不是會在舊事裡怨恨不斷的人,他已經習慣沒有人會伸出救援之手,也懶得將情緒花在那些轉瞬即逝的人身上,今天的他別有所圖。

「你是......Kim少爺?!」女人瞪大了渾濁的眼睛,神色扭曲,全身顫抖著往前膝行幾步,直到被Kim的鞋尖抵住。她伏下身懇求道:「我已經跟家族沒有瓜葛很久了,我也曾經盡心盡力服侍您母親,看在夫人的份上饒我一命吧!」

「不要緊張,我只要請你回憶一下往事。」Kim溫和地說,「我失蹤的那會兒你在做什麼?」

「這、年紀大了,太久以前的事情都記不住了……」Min原本還想糊弄幾句,但抬眉看見Kim正戲謔地睨著自己,好像在看某種愚蠢的把戲,慌張浮現在她的臉上,她知道這位少爺向來有不達成目的不罷休的狠勁,今天勢必要往事重提,「那時候夫人的身體就是一直好不了,少爺也是知道的,我每天都跟著醫生在旁邊照料,壓根就沒有機會到外面去,您長大以後也有別人跟著,我真的不曉得為什麼會有人綁架您跟Khun Noo。」

「那我倆被綁架之後,家裡發生什麼事?」

「老爺很生氣,處罰了很多人,家裡到處都很亂,」Min的目光看著昨天,越說越小聲,對她來說,那也是段可怕的時光,偶爾彷彿鼻尖都依舊能聞到那股屍臭味,「然後有一天其他幫派的人突然衝進來,凶神惡煞地,他們佔領了老宅,到那時我們才發現老爺他們跟很多保鏢都不見了,只剩下我們這些女人,求助無門,我們先躲在內院,Pam大娘原本帶著大家要打回去,結果當然輸了,很多人死了,她們跟一些保鏢一起被堆在內院,一把火燒得乾淨,我們被捆在一邊,看那群骯髒的傢伙在家裡亂竄,二太的遺物也被搬出來,家裡很多東西在那時都被變賣掉,我們還以為只是劫財劫狠了,但沒想到他們就住了下來,每天使喚我們,心情不好就拿我們發洩,還...…」

還能怎麼樣呢?老女人的未竟之言飄在空中,她的身體輕微地搖晃著,像在給自己安慰。男人通過性宣告征服,強暴、輪姦與各種虐待在那段時間是家常便飯,她不再被視為人類,而是某種取樂或發洩的玩物,每天破碎地醒過來後,還有幾十個男人吃喝拉撒帶來的無止境勞務要做,回想過去,她都不知道自己是如何活下來的。

「母親也是嗎?」Kim輕輕地問。他知道父親帶著Kinn跟一些忠心的保鏢逃出了老宅,躲到其他根據地去,Chan就在那場戰爭後爬到現在的地位的。不過Kim從來不知道那會兒家裡是這樣的,而母親在那段時間是怎麼過來的。他戴上墨鏡,讓情緒躲入鏡片之後。

「誰逃得過呢?」Min神情悲哀地反問,即使再高貴的女人,在沒有禮法可言的暴力面前都只有屈從的命,「起初沒有的,只有我們這些僕人,但後來看老爺一直沒有回來,他們就開始吵起來,爭著做頭,後來鴻鷹幫勝利,夫人就被……。我們擋過的,真的。」

陰暗的斗室只有一方不大的氣窗,隱約透些光進來。在這樣沉重的往事下,兩人都稍微沉默了一會兒,正當Min鼓起勇氣想再度求饒時,Kim問起另一個人。

「那大哥呢?他在哪裡?」

根據其他人的說詞,Kim理出大概的時間線,他確定當時Tankhun已經被釋放回家,卻沒有被父親帶走。

被綁架後,他跟Tankhun分別關在不同的囚室裡,兄弟倆聽不到彼此的聲音,也不知道究竟對方是什麼待遇。Kim被關在只有一點光線的房間裡,綁匪惡趣味地讓他依舊穿著私立學校的高級制服,一條大型犬用的金屬鍊條卻牢牢拴住他的活動空間,徹底體會了什麼叫做毫無尊嚴可言。僅有幾次見光機會,就是綁匪要錄影片傳給父親要更多錢。在漫長無聊的囚禁裡,某天Kim的耳朵敏銳地捕捉到外面的爭吵聲,原來是另一個人質被贖回去了,他們正在為贖金的分贓跟自己的處理問題爭執不休。那瞬間世界的寂靜和蔓延全身的冰涼,恐怕他一生也不會忘記。

當事後從他處曉得最後連Tankhun也被父親扔下時,Kim心裡說不出什麼感覺,只是推了幾天的工作,關在家裡彈琴。

「躲起來了,根本找不到他,」Min搖搖頭,當時根本想不到別人,也沒有餘力憐憫,「後來等老爺打回來之後他才出現,瘦得像難民。」

當時Khun Noo手腳扭曲,神色癲狂,身體薄得像片紙,肚子卻微微凸起。他看也不看站在一旁的家主,一出現就撥開其他人搶下一碗米粥,不顧燙口,跪在地上狼吞虎嚥,隨後全都吐了出來。Min記得十八歲的Khun Noo在出事前的驕矜樣,深獲家主寵愛的他就沒有餓過一天,後來才知道,最開始是養他大的保姆每天送東西給他,後來保姆也死了,他就靠喝自來水跟吃些他找得到的食物活下來。

「然後呢,父親怎麼回來的?」

Min對那天記憶猶新,每個細節都像高曝光的鮮明照片。「那天鴻鷹幫的二把手將院內的阿勃勒砍掉了,我跟幾個人在洗衣服,就聽到外面傳來槍聲,我們等到聲音平息之後才敢探頭去看,就發現那些欺負我們的人都死了,收屍的人有我們認識的保鏢,還有......軍方的人。」

「軍方?」Kim挑起眉,沒有人說過這個,他找到的老保鏢頂多誇耀自己當年的英勇,半句不提別的勢力的介入。生長在黑幫世界的他清楚世界不是非黑即白,所有人都是可以合作的,只是看你的價碼夠不夠高,或所提的條件是不是無法令人拒絕,而2003年泰軍向毒品開戰的宣告,對於黑幫不過是骰到了命運牌,要重新付更多保護費尋求政治庇護罷了。「繼續。」

「然後老爺跟Kinn少爺就進來了,那時候Kinn少爺坐著輪椅,手上打石膏,但老爺看起來還是精神奕奕的,之後他就來到夫人房裡,」Min一臉欣慰地說,「還跪下來求夫人原諒他呢。」

作秀。Kim嗤之以鼻,隨即斂眼悲憫地想著母親,讓她從苦難撐過來的動力只剩自己了吧,但丈夫歸來,身後卻沒有熟悉的兒子,當宣告Kim失蹤的時候,她的信念勢必徹底地崩塌,自殺也就不是件意外的事了。

至於他的二哥,Kinn在綁架當天生了病,請假沒去學校,躲過一劫,但Kim記得出事前他的手腳可沒問題,所以他在哪裡出問題?為誰出問題?連結到那條新養的狗,呵,沒有付出就沒有收穫,不是嗎?

獎勵忠誠的二哥與保鏢,縱容令他歉疚的大哥與妻子,還找了個女人誇耀自己的勝利,他可真忙。Kim冷笑道:「他之後不是又納了個情婦嗎?哪裡來的?」

「情婦?啊,那個女人我記得,她不是情婦,」談到主家的八卦,Min整個人都有興趣多了,「她原本就是屬於老爺的妻子,養在家裡很久,但被老爺的父親送人了吧,回來的時候都將近四十,還是個大美女,不過聽說外面已經有孩子了。」

原來是童養媳的戲碼。那麼她的孩子知道這個故事嗎?

Kim曉得下一步該往哪個方向調查了。

今天收穫頗豐,縱然被勾起一些令人不愉快的前塵往事,但也超出自己的預期。Kim滿意地站起來,「很好,那麼我們剩最後一個問題要解決。」

他摸出藏在外套裡的槍,指向一臉輕鬆的Min。Min驚恐地跌坐在地上,仰望冷硬的槍,槍的盡頭是Kim黑暗的眼睛。

「……我記得你曾有一個姘頭在當廚師,Gred,對嗎?而他的兄弟,Grid,是做司機的。綁架案發生前兩個月,他們在賭場輸了一大筆錢,除了開啟你的偷竊生涯,你還做了什麼?」Min張著嘴,說不出話,渾身顫抖著。她再次感覺到自己離死亡這麼地近。Kim幫她講完:「你做了他的保人,讓他成為我跟大哥的司機,然後在上學的路上迷昏了我倆,那時我沒徹底昏過去,還聽得到數錢點交的聲音。Min姨,你對得起我母親嗎?她把你帶出妓院,你卻這麼對待她的兒子。」

無法躲藏的真相被攤開來,Min沒有想過Kim已經查得這麼徹底。

她其實一直很害怕Kim,即使她照料過他,不,就是因為曾經照顧過襁褓時期的Kim,才更加畏懼現在的他。隨著Kim越長越大,漸漸在父親的訓練下展現暴力傾向與執著的復仇慾望。縱然Min年紀大了,她依舊能在記憶的角落看到7歲的Kim,那個被淋了一身血液的美麗孩子像破碎的娃娃,可是她的憐憫與自悔立刻被醒神之後Kim的眼神給凍結了,她知道這頭豺狼必將為她的視而不見報仇。

不過對於夫人,Min可是仁至義盡。

「夫人?她是把我從妓院帶出來,可是她壓根就瞧不起我!」Min還記得鴻鷹幫的那些男人走了以後,自己嘗試安慰痛哭的夫人忍過去就好了,卻被夫人說自己可不像她。也許她曾經有過抱歉,但在語言譏刺下也所剩無幾。

「算了,回答我,Gred跟Grid在哪?」Kim也懶得看仇人痛哭流涕的樣子,把槍抵在Min頭上,逼問道。

「死了!他們早死了!」Min恨恨地說道,「老爺殺了他們倆。」

卻只是把Min給趕出去?

Kim忽然想通一切。

他與父親的這輪比賽是他輸了。

在那麼多離開家族的人中,他選擇了Min,因為可以藉著過去的恩怨作煙霧彈,去詢問被刻意遺忘和隱藏的往事。事後清掃痕跡時,殺了她也不要緊,不會引起父親的警戒。但如果父親已經查到一切,卻選擇殺了主犯,然後用偷竊罪名把她驅逐,那麼Min的價值是什麼?父親的信條一貫是「弱小的兵卒也能殺死國王」,7歲那年的保姆不過是牽涉到別的幫派爭奪地盤,都被視為叛徒,毫不猶豫地掃除乾淨,Min憑甚麼活下來?

Kim懂了,這是父親留給他的獵物。

就像培養幼獅的狩獵技巧,圈下一隻幼小羸弱的生物,讓幼獅在家長的看顧下,自以為威猛地捕獵。

他幾乎可以看到父親帶著嘲諷的眼神。Kim咬緊牙根,怒氣衝破了理智,又呼喚他回到那個野獸般的自己。

呯的一聲,彈藥炸開,Min死狀悽慘地倒地,大腦破碎、面目全非,腦漿混合著血液淌滿水泥地。盛怒下的Kim猶不饜足,又往Min的心臟開了一槍,才大口喘著氣站直身體。死亡的氣味冷卻了大腦,對父親的恨意轉向對自己的惱怒,為自己又一次被父親主宰情緒感到可悲。近距離的射擊讓血液濺滿全身,沉甸甸地混入黑西裝裡,Kim掏出手帕,一一擦拭乾淨被弄髒的墨鏡、臉部與每根手指頭,然後隨手一拋,手帕像是朵白花似的飄落到屍體上,變成了垃圾。

步出狹屋,才發現雨已經停了,空氣逐漸悶熱起來。隔一條街的市場又開始人聲雜沓,而這裡卻還在槍聲的震懾下鴉雀無聲。Kim感覺時空好像是斷裂的,在剛才的一個小時中,他回到了十年前,紛繁的往事壓在心房,連同心內潰爛的傷疤,現在故人的屍體在背後的房間裡等著腐爛,許多疑竇等著解答,他依舊是那條被拴著的獵犬,即使嘗試離開主人,卻仍無法逃脫追捕。

在解開襯衫釦子時,發現頸上戴著的銀鎖鏈也被濺到點點血跡,他不悅地摘了下來,扔給一個保鏢,不要了。隨後兵分兩路,一部分人留下來處理屍體,其他人跟著Kim離開。

回程的路上,Kim的視線停留在飛馳而過的景色,轉動著拴住中指根部那枚代表家族身分的戒指,若有所思。

ns 15.158.61.18da2