Malam itu, suasana di tempat makan megah di salah satu bangunan kerajaan elf terasa syahdu. Tempat makan bernama Aetheris Hall itu luas, bertingkat dua yang terbuka dari segala arah—tanpa dinding. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma manis bunga-bunga elf yang tumbuh di taman kerajaan. Lampu-lampu putih redup menggantung di langit-langit, memancarkan cahaya lembut yang menciptakan suasana tenang. Di beberapa sudut, kunang-kunang bercahaya kuning dan hijau tampak beterbangan perlahan, sesekali hinggap di pilar-pilar penyangga berwarna coklat muda yang dihiasi tanaman hijau merambat. Pilar-pilar ini berdiri kokoh, di atas lantai yang terbuat dari kayu maple dengan tekstur halus dan berwarna coklat muda, menyatu dengan estetika alami tempat tersebut. 19Please respect copyright.PENANAYfolGfNg8T

Bangunan tanpa dinding itu terasa menyatu dengan alam. Bagian tengahnya tidak beratap, menawarkan pemandangan langit malam berbintang yang memukau. Lantai tengahnya berbentuk pentagon besar, dengan kanal-kanal kecil di setiap sudutnya. Air jernih dari kanal yang terhubung dari luar kerajaan mengalir perlahan menuju kolam di tengah, menciptakan gemercik yang menenangkan. Di kolam itu, sebuah perahu kayu dengan ukiran halus tampak mengapung anggun. Seorang elf dengan gerakan tenang mendayung perahu, membawa penumpang yang ingin menikmati makan malam mereka di atas perahu, atau sekedar duduk bersantai menikmati indahnya suasana. Sesekali, perahu itu berputar perlahan, memamerkan keindahan ukirannya yang dihiasi motif bunga dan daun khas kerajaan elf.

Para pengunjung duduk di meja-meja putih pucat yang tertata rapi, di bagian kaki-kaki meja itu ada ukiran yang menyerupai tanaman merambat. Mereka menikmati hidangan dengan tenang, berbincang pelan dengan keluarga atau teman-teman. Tawa anak-anak elf terdengar sesekali, memenuhi lantai tengah saat mereka berlarian, bermain di sekitar kanal. Mereka mengejar kunang-kunang atau hanya menikmati kebebasan malam itu. Beberapa anak bahkan berhenti sejenak di pinggir kolam, melambai pada penumpang perahu yang tersenyum melihat mereka.

Di lantai dua, pengunjung memiliki pemandangan yang lebih luas, dengan angin yang sedikit lebih dingin. Dari sana, mereka dapat melihat gemerlap kerajaan elf, lampu-lampu cerah yang berkilauan seperti bintang di darat. Malam itu, tempat makan megah ini menjadi pusat kehidupan yang penuh kedamaian, menghadirkan keindahan sederhana yang memanjakan setiap indra.

Malam semakin larut, tetapi suasana di tempat makan itu tetap nyaman dan menenangkan. Di lantai dua, dekat penyangga setengah tiang kayu jati dengan ukiran dedaunan yang halus, Stark, Elijah, Tenebrist, dan Lyra duduk mengobrol santai. Beberapa elf memainkan alat musik kecapi dan suling bambu dengan keahlian luar biasa. Mereka disediakan area khusus di sudut lantai dua, dekat dengan tangga penghubung lantai yang dihiasi rumput sintetis di sisi kiri kanan anak tangga. Melodi yang mengalun lembut menciptakan suasana damai namun tetap hidup. Stark mengetuk meja dengan jarinya mengikuti irama, sementara Lyra menutup matanya sesaat, menikmati setiap nada yang dimainkan.

Dari posisi mereka, pandangan langsung ke bawah menawarkan pemandangan kolam pentagon besar yang memantulkan cahaya lampu dan kunang-kunang. Air di dalamnya tampak berkilauan, seolah menari mengikuti irama kecapi yang dimainkan oleh sekelompok elf di sudut lantai dua. Musik itu lembut, namun cukup untuk menghidupkan suasana tanpa mengganggu percakapan mereka.

Beberapa piring dan gelas kotor masih tersisa di meja, tetapi tiba-tiba, hembusan angin lembut dengan kilauan samar mengangkat peralatan makan itu. Dalam sekejap, semuanya melayang perlahan, menghilang menuju tempat cuci. Tenebrist, yang duduk dengan tenang di samping Lyra, hanya melirik sekilas ke arah piring-piring itu. "Praktis sekali," gumamnya pelan, suaranya hampir tertelan oleh melodi kecapi. Sekarang di meja mereka hanya tersisa beberapa tankard yang belum habis. Stark dan Elijah terlihat sangat menikmati bir khas elf, tetapi mereka tetap berusaha minum dengan santai agar tidak terlalu mencolok di tempat yang penuh elegansi dan ketenangan ini.

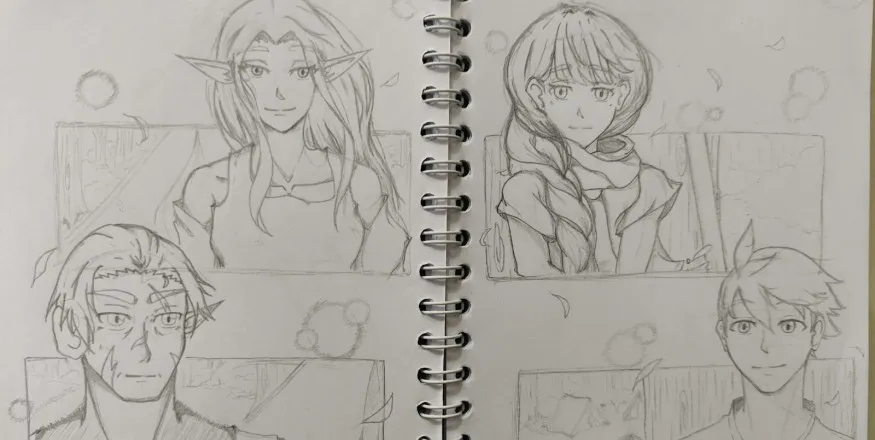

Mereka mengenakan pakaian khas masing-masing, kontras satu sama lain tetapi tetap harmonis dalam kebersamaan. Jubah hitam Tenebrist dengan garis emas memantulkan sedikit cahaya dari lampu-lampu di sekitar mereka. Tudungnya yang terbuka memperlihatkan rambut panjang yang terkepang rapi, warnanya memikat dalam kombinasi hijau toska dan pink sakura. Di sampingnya, Lyra tampak lebih santai. Kaos putih dengan aksen kuning di kain lengannya yang tidak terhubung ke baju dan celana pendek hitam selutut memberi kesan ringan, jauh dari formalitas keluarganya sebagai Vedera. Rambut kuning sepunggungnya pun tidak serapi biasanya, sebagian terurai ke depan bahu.

Lyra menyandarkan punggungnya ke kursi, menghembuskan napas panjang. "Akhirnya, suasana yang tidak terlalu formal," katanya sambil tersenyum kecil. Matanya menatap ke arah Stark dan Elijah yang duduk di seberangnya. Stark, dengan kemeja biru longgar dan celana hitamnya yang rapi, tampak nyaman, meski sesekali pandangannya terpaku ke bawah, mengamati anak-anak elf yang masih bermain di sekitar kanal. Sepatu boot coklatnya mengetuk-ngetuk ringan lantai kayu, seolah mengikuti irama musik.

Elijah, di sisi lain, duduk dengan postur tegap seperti biasa, armornya yang berwarna ungu tampak berkilauan di bawah cahaya lampu. Wajahnya yang serius sedikit melunak saat ia mengangguk setuju pada komentar Lyra yang duduk di depannya. "Tempat ini memang berbeda," ujarnya. "Tenang, tetapi tetap hidup. Pilihan yang bagus, Lyra."

Lyra tersenyum, merasa lega. Ia sengaja memilih tempat ini karena ingin merasakan kebersamaan yang lebih sederhana. Sebagai keluarga Vedera, salah satu keluarga terpandang di kerajaan elf, Lyra sering terjebak dalam formalitas dan tanggung jawab yang mengekang. Namun di sini, ia bisa melupakan semua itu, menjadi dirinya sendiri, tanpa tekanan atau sorotan.

"Kalau aku jadi kau, Lyra," kata Stark sambil bersandar di kursinya, "aku pasti akan kabur lebih sering dari acara-acara kerajaan."

"Dan mungkin kau akan dihukum lebih sering juga," balas Lyra, tertawa kecil.

Tenebrist hanya tersenyum tipis, mengalihkan pandangan ke arah langit malam. Ia tampak tenang, tetapi pikirannya terus bekerja, seperti biasa. Momen ini adalah jeda yang langka di tengah perjalanan mereka, dan meski ia tidak mengatakan apa-apa, ia bersyukur untuk waktu seperti ini.

Musik kecapi yang dimainkan semakin lembut, membawa suasana damai yang menyelimuti mereka. Di kejauhan, di lantai satu, seorang elf di perahu mendayung perlahan, bayangannya tercermin di permukaan air. Malam itu terasa sempurna, seperti potongan kecil kebahagiaan yang ingin mereka ingat. Pada momen singkat itu, mereka bukan sekadar sekelompok pejuang atau individu dengan tanggung jawab besar di bahu mereka. Mereka hanyalah empat rekan yang menikmati malam, dikelilingi oleh keindahan sederhana yang membawa kedamaian dalam hati mereka.

"Jadi, apakah sebenarnya kita tidak perlu ke perpustakaan besar Elf?" tanya Stark tiba-tiba, memecah suasana. Ia menyandarkan tubuhnya ke kursi, matanya yang hitam menatap tajam ke arah Lyra, penuh rasa ingin tahu.

Lyra tersenyum kecil, lalu tertawa pelan, merasa sedikit bersalah. "Maafkan aku," katanya, nadanya lembut tetapi tulus. "Aku tahu, mungkin ajakan itu terasa seperti jebakan, terutama setelah semua yang terjadi. Tapi aku benar-benar membutuhkan bantuan kalian di perpustakaan. Aku tidak tahu akan memakan waktu berapa lama, jadi aku tidak bisa melakukannya sendiri."

Stark mendengus pelan, pandangannya beralih ke lantai kayu di bawah mereka. Keraguan tampak jelas di wajahnya. "Aku tidak tahu apakah aku akan berguna di sana," gumamnya.

Elijah, yang sejak tadi mendengarkan sambil menyandarkan punggungnya dengan tegap, terkekeh kecil. "Yah, kau memang tidak terlihat seperti kutu buku, Stark," katanya, nadanya sedikit mengejek tetapi tetap ringan.

Stark langsung menatapnya dengan pandangan tidak senang. "Dan apakah kau bisa membantu banyak di perpustakaan nanti, algojo tua?" balasnya dengan nada tajam.

Elijah menjawab tanpa ragu, dengan nada santai, "Tidak."

Percakapan mereka membuat Lyra tak kuasa menahan tawa kecil. "Kalian berdua benar-benar seperti saudara," katanya, mengguncang kepalanya pelan sambil tersenyum. Namun, kehangatan dalam suasana itu membuatnya merasa lega.

Sementara itu, Tenebrist tetap diam, mengamati mereka dengan mata hijaunya yang berkilauan di bawah cahaya lampu. Kecerahan di matanya perlahan kembali, tidak lagi redup seperti saat mereka menyelamatkannya dari penjara. Setelah hening sejenak, ia akhirnya berbicara. Suaranya tenang tetapi sarat dengan keraguan. "Berarti... aku sudah bisa bergerak bebas? Maksudku, apakah aku benar-benar aman jika memutuskan untuk memasuki perpustakaan besar itu?"

Lyra menoleh padanya, senyumnya berubah menjadi lebih serius tetapi tetap menenangkan. "Aku sudah memberitahukan informasi tentang kebebasanmu kepada seluruh petinggi Elf," katanya tegas. Matanya yang biru cerah menatap langsung ke arah Tenebrist, memastikan bahwa ia benar-benar berada di bawah perlindungannya. Tenebrist hanya mengangguk pelan, wajahnya sulit terbaca. Sebagian dari dirinya masih takut untuk mempercayai, meski kata-kata Lyra terdengar meyakinkan.

Di kejauhan, denting kecapi perlahan berubah menjadi melodi yang lebih lembut, seakan mengikuti ritme pikiran mereka masing-masing. Di bawah, perahu kayu terus berkeliling di kolam pentagon besar, didayung dengan perlahan oleh seorang elf. Angin malam yang sejuk menyapu rambut mereka, tetapi suasana di meja tetap terasa hangat.

Lyra menghela napas, lalu mengusulkan sesuatu dengan nada lembut namun serius. "Aku punya ide. Mungkin besok kita bisa membagi tugas," katanya, suaranya penuh harap. Ia melirik ke arah Elijah dan Stark yang masih tampak ragu. "Stark, Elijah, kalian bisa membantu mengantarkan persediaan makanan ke kota bawah tanah. Itu sesuatu yang biasa kulakukan setiap beberapa hari sekali untuk goblin di sana. Sementara itu, aku dan Tenebrist bisa menghabiskan waktu di perpustakaan besar Elf."

Stark menyipitkan matanya sedikit, memutar gelas kayu kosong di tangannya yang kemudian dibawa lembut oleh sihir angin. Stark sedikit terkejut, ia belum terbiasa dengan sihir angin tiba-tiba yang berperan seperti pelayan. Ia lalu kembali mempertimbangkan usulan dari Lyra. "Mungkin bisa," gumamnya pelan, meski keraguan masih terlihat jelas di wajahnya. Elijah, yang duduk bersandar dengan kedua lengannya terlipat, hanya mengangguk kecil, tampak mempertimbangkan usulan tersebut.

Namun, di tengah percakapan itu, Tenebrist tampak cemas. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi yang jelas, tetapi Lyra menangkap sekilas kekhawatiran di balik tatapan hijau terang itu. Kekhawatiran yang seolah mengatakan, Apakah ini lagi-lagi jebakan?

Lyra tersenyum kecil, tetapi ada bayangan sedih di balik matanya. Ia menatap Tenebrist dengan penuh pengertian. "Ah, aku mengerti," katanya lembut, nyaris berbisik. "Kau masih sulit mempercayaiku, ya, Tenebrist? Maafkan aku." Suaranya terdengar tulus, namun ada getaran halus di sana, seperti perasaan bersalah yang tidak bisa ia sembunyikan.

Tenebrist terkejut mendengar kata-kata itu. Ia memalingkan pandangannya sejenak, tetapi rasa bersalah terlihat jelas di sorot matanya. "Aku..." Ia menghela napas, suaranya pelan namun penuh beban. "Maafkan aku. Aku hanya... kejadian yang lalu itu membuatku sulit untuk tidak merasa curiga."

Keheningan singkat melingkupi meja. Stark dan Elijah hanya bisa saling bertukar pandang, memilih untuk tidak menyela. Namun, akhirnya Stark memecah kebekuan dengan nada serius. "Kau perlu kutemani, Tenebrist?" tanyanya, matanya menatap langsung, penuh perhatian.

Tenebrist menggeleng pelan. "Kita tidak akan bisa maju kalau aku selamanya takut bertindak," jawabnya akhirnya, suaranya tenang namun tegas. Ia mengalihkan pandangan ke Lyra, lalu melanjutkan, "Di antara kita berempat, sepertinya kandidat paling kuat untuk mencari informasi dari tumpukan buku di perpustakaan besar itu adalah aku dan Lyra. Jadi, aku akan pergi."

Lyra berusaha tersenyum lega, meskipun dalam hatinya ada rasa bersalah yang tidak bisa ia hilangkan. "Ya ampun," katanya dengan nada ringan, mencoba menyembunyikan emosinya. "Kau benar-benar kuat."

Tenebrist hanya diam, tidak tahu bagaimana harus merespons. Di balik wajah tenangnya, ia masih merasakan keraguan.

Elijah, yang sejak tadi diam memperhatikan, akhirnya memanggil Tenebrist dengan suara lembut—meskipun suaranya yang besar tetap terdengar tegas. "Kau tidak perlu memaksakan dirimu," katanya perlahan. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Tapi aku yakin Lyra adalah orang baik. Dia hanya... mau tidak mau bertindak tegas. Kadang terkesan jahat, tapi itu bukan maksudnya."

Kata-kata Elijah membuat Lyra terkejut. Ia menatapnya dengan ekspresi tak percaya, namun dalam diam, ia tersenyum kecil. Ucapan itu menyentuh hatinya lebih dalam dari yang ia kira.

Tenebrist menatap Elijah, lalu Lyra, sebelum akhirnya mengangguk pelan. "Aku mengerti," katanya singkat, namun penuh makna.

Nuansa malam di tempat makan itu begitu hangat, diiringi dentingan lembut kecapi yang dimainkan dengan keanggunan. Aroma masakan herbal khas Elf memenuhi udara, memberikan suasana yang menenangkan. Di meja dekat kayu jati setengah tiang itu, kelompok kecil mereka menikmati waktu yang jarang mereka miliki—momen tanpa tekanan, hanya ditemani percakapan santai dan tawa kecil. Namun, waktu terus berjalan, dan akhirnya mereka memutuskan untuk beristirahat, menyimpan energi untuk hari berikutnya.

Rasanya sungguh cepat, tetapi pagi telah tiba dengan kabut tipis yang melayang di udara, menyelimuti gerbang kerajaan Elf dengan nuansa misterius. Gerbang itu terbuka sepenuhnya, menampakkan jembatan panjang yang melintasi perairan menuju perbukitan. Stark dan Elijah telah siap, berdiri di depan gerbang dengan ransel besar berwarna hijau yang menggantung di punggung mereka, berisi persediaan makanan untuk ras goblin. Stark, dengan katana tergantung di pinggang kanannya, tampak rapi dalam pakaiannya seperti biasa dan celana yang dimasukkan ke dalam sepatu boot coklatnya. Cahaya pagi memantulkan kilauan halus pada rambut silver kebiruannya, memberi kontras pada ekspresi tegas di wajahnya.

Di sampingnya, Elijah berdiri dengan postur kokoh, gada besar tergenggam di tangan kanannya, sementara perisai besarnya terpasang kuat di punggung. Armor ungu gelap yang ia kenakan memancarkan kilau lembut di bawah sinar matahari pagi, mempertegas kehadirannya yang besar dan penuh wibawa. Rambut coklatnya tersembunyi di balik helm, hanya menyisakan wajahnya yang tegas dengan beberapa bekas luka dan dengan sorot mata hijau zamrud.

Tenebrist dan Lyra berdiri beberapa langkah di belakang mereka, membelakangi gerbang kerajaan. Tenebrist, dengan jubah hitamnya yang menjuntai di bagian belakang hingga hampir semata kaki, tampak diam memperhatikan persiapan mereka. Di sebelahnya, Lyra mengenakan armor formalnya sebagai Vedera.

Saat Stark dan Elijah melangkah ke arah jembatan, langkah mereka terdengar pelan namun mantap di atas bebatuan jalan. Mereka berhenti sejenak sebelum melewati jembatan, berbalik menghadap Lyra dan Tenebrist. Mereka pamit sederhana. Lyra mengangkat tangan sedikit, meminta agar mereka segera kembali setelah tugas selesai. Stark dan Elijah mengangguk bersamaan.

Stark menatap Tenebrist. Gadis itu berdiri diam, membisu seperti biasanya, hanya memperhatikan mereka yang bersiap pergi. Stark mengerutkan kening, ada banyak yang ia ingin sampaikan, tetapi kata-kata terasa berat di ujung lidahnya.

“Tene...” katanya pelan, suaranya hampir tenggelam di udara pagi yang sepi. Tenebrist mengangkat wajah, menatapnya dengan sorot mata polos, menunggu kelanjutan ucapannya. Stark menelan ludah, lalu melanjutkan, “Kami akan segera kembali.”

Kata-kata itu sederhana, sayangnya tidak cukup untuk menyampaikan banyak hal yang mengganjal di hatinya. Kekhawatiran, rasa ingin melindungi, dan frustrasi bercampur menjadi satu. Ia menatap Tenebrist, berharap gadis itu merespon lebih dari sekadar anggukan kecil yang ia berikan.

Tenebrist hanya mengangguk.

Stark menghela napas panjang, mencoba meredakan rasa kesal yang mulai muncul. “Apakah susah untuk menjawab dengan kata-kata?” tanyanya, nadanya lebih tajam dari yang ia maksudkan. Dalam hatinya, ia hanya ingin Tenebrist berbicara lebih terbuka, agar ia tahu apa yang gadis itu rasakan. Tetapi yang keluar dari mulutnya malah terdengar seperti keluhan.

Tenebrist menatapnya bingung, sedikit mengernyit. “Aku tidak mengerti kenapa kau marah,” katanya, suaranya tenang, tanpa emosi yang jelas.

Kata-kata itu justru membuat Stark semakin kesal. Ia merasa usahanya untuk menunjukkan perhatian tidak dihargai. Tetapi bagaimana Tenebrist bisa menghargainya, jika ia sendiri tidak pandai menyampaikan perasaannya? Stark mendengus kesal, lalu mengalihkan pandangan. Sebelum ia sempat berkata lebih jauh, Elijah menepuk bahunya, memberi isyarat untuk tenang.

“Maksudnya Stark,” kata Elijah dengan nada lembut, “kau tidak perlu khawatir kami akan pergi meninggalkanmu seorang diri. Kami pasti kembali.”

Tenebrist mengangguk, kali ini dengan sedikit senyuman kecil. “Terima kasih, Elijah,” katanya.

Stark mendengus lagi, kali ini lebih keras. “Oh, tentu. Kau bisa berterima kasih dengan jelas kepada Elijah, tetapi denganku kau hanya mengangguk tanpa kata.” Nada kesalnya terdengar jelas saat ia berbalik dan mulai melangkah menjauh. “Ayo, Elijah. Kita pergi.”

Elijah merasa sedikit canggung. Ia menundukkan kepalanya sesaat seperti permohonan maaf, lalu berbalik menyusul Stark. Lyra, yang berdiri di samping Tenebrist, menatap mereka berdua dengan pandangan penuh pengertian. Ketika Stark dan Elijah mulai menjauh, ia menoleh ke Tenebrist, lalu memberi isyarat kecil dengan gerakan kepalanya, seolah menyuruh Tenebrist mengejar atau mengatakan sesuatu. Namun, Tenebrist hanya diam bingung, tidak memahami maksud isyarat itu. Setelah beberapa saat, Tenebrist memecah keheningan dengan suara pelan. “Aku… salah, ya?” tanyanya, menundukkan kepala sedikit.

Lyra tersenyum tulus, penuh kelembutan. Ia menggeleng perlahan, lalu meletakkan tangannya di bahu Tenebrist. “Tidak ada yang salah,” katanya lembut. “Kalian hanya perlu belajar lebih mengerti satu sama lain.”

Tenebrist menatap Lyra sejenak, seolah mencerna kata-kata itu. Ia mengangguk pelan, kemudian tatapannya kembali mengarah ke arah jembatan, di mana Stark dan Elijah kini sudah cukup jauh.

Langit pagi mulai berubah menjadi lebih terang ketika Stark dan Elijah melanjutkan perjalanan mereka. Udara sejuk dari lingkaran di bawah jembatan perlahan mengalir, menemani langkah mereka yang mantap. Elijah kini berada di samping Stark, menyesuaikan langkahnya dengan kecepatan pria itu.

“Sebenarnya aku tidak berniat marah,” Stark membuka pembicaraan, suaranya terdengar datar namun sarat dengan kebingungan, meskipun perasaannya masih sedikit diselimuti rasa kesal. “Tapi entahlah, aku pun tidak mengerti kenapa aku marah.”

Biasanya, Elijah akan mendengarkan dengan tenang. Ia tahu bahwa saat-saat seperti ini lebih membutuhkan telinga daripada mulut. Namun, setelah mengingat apa yang dialami Stark, khususnya ketika mereka melihat perjuangan Tenebrist yang sebenarnya telah mati berkali-kali, ia merasa perlu memberikan sedikit pandangan.

“Karena kau merasa kekhawatiranmu tidak sampai ke perasaannya,” kata Elijah akhirnya, suaranya tenang. “Kau merasa kepedulianmu seperti diabaikan.”

Stark tidak langsung menjawab. Ia terus melangkah, matanya lurus ke depan, tetapi pikirannya tampak berkecamuk. Hening menyelimuti mereka sejenak, hanya terdengar langkah kaki yang terketuk di atas jembatan bebatuan.

“Seharusnya aku senang karena dia baik-baik saja,” kata Stark kemudian, memecah keheningan. “Tapi seperti ada bagian dari diriku yang… entahlah. Mungkin berharap dia menunjukkan rasa senangnya, atau rasa khawatirnya. Atau rasa takutnya. Aku sendiri tidak mengerti.”

Elijah mengangguk kecil, lalu menepuk pundak Stark. Ia menimbang sejenak, apakah sebaiknya ia berbicara lagi. Setelah beberapa langkah dilalui, lagi-lagi dalam keheningan, ia memutuskan untuk memberikan pandangannya. “Maaf kalau kau tersinggung, Stark, tapi itu yang dinamakan perhatian tidak ikhlas.”

Stark menghentikan langkahnya sejenak, menatap Elijah dengan sorot mata yang mencerminkan rasa tidak terima. “Tapi aku benar-benar ikhlas, Elijah,” katanya dengan nada yang sedikit tegas.

Elijah tersenyum tipis, lalu melanjutkan langkahnya tanpa menunggu Stark. “Aku tidak bilang perasaanmu bohong, Stark,” jawabnya pelan. “Tapi kau harus memahami perbedaan antara tulus dan ikhlas.”

Stark mempercepat langkahnya, menyusul Elijah, kini mendengarkan dengan lebih serius.

“Perasaanmu sudah jelas tulus,” Elijah mulai menjelaskan. “Kau bisa marah demi Tenebrist. Kau berkali-kali khawatir, bahkan sedih untuknya. Tapi, entah kau sadar atau tidak, kau berharap mendapatkan sesuatu sebagai balasan dari perasaan itu. Dalam hal ini, kau berharap Tenebrist bisa menunjukkan rasa hangat atau setidaknya lebih bisa berkomunikasi. Ketika kau tidak mendapatkannya, kau merasa tidak terima, lalu marah.”

Stark tidak segera menanggapi. Ia hanya berjalan, membiarkan kata-kata Elijah bergema di pikirannya.

“Kau harus mengerti, Stark,” Elijah melanjutkan, suaranya semakin lembut, “hanya karena kau tulus peduli, bukan berarti orang lain otomatis akan membalas dengan cara yang kau harapkan. Apalagi Tenebrist, yang kita tahu memang sulit mengutarakan perasaannya. Itu bukan berarti dia tidak menghargaimu.”

Stark terdiam. Langkahnya tetap mantap, tetapi pikirannya kini dipenuhi oleh kata-kata Elijah. Ia tidak bisa menyangkal bahwa ada kebenaran di dalamnya.

Mereka akhirnya sampai di ujung jembatan. Di sana, wildbeast dengan postur besar menunggu mereka di samping sebuah kereta angin—hanya bermodalkan seutas tali panajng menjuntai. Wildbeast itu berbeda dengan yang sebelumnya mengantarkan mereka ke kerajaan Elf, tetapi ia tetap menyambut mereka dengan ramah.

“Halo wahai dua pria tampan, perjalanan kalian panjang, ya?” tanyanya sambil memperlihatkan seutas tali panjang yang ia pegang. “Ayo, naik. Aku akan membawa kalian ke tujuan berikutnya.”

Elijah mengangguk dan berterima kasih, sementara Stark hanya memberi anggukan kecil, pikirannya masih sibuk dengan percakapan sebelumnya. Mereka berdua berbaris siap naik kereta angin, membiarkan angin perjalanan berikutnya membawa mereka menuju kota bawah tanah Syslodia, tempat ras goblin hidup.

Di dalam perpustakaan besar yang menjadi salah satu kebanggaan kerajaan Elf, bernama Lórien Scriptorium, suasana tenang dan damai terasa menyelimuti, meskipun sedikit dingin. Perpustakaan itu dirancang dengan keindahan yang memukau dan detail arsitektur yang begitu halus. Bangunan lima tingkat itu berbentuk persegi panjang yang besar, dengan setiap tingkatnya mengikuti pola rak-rak buku yang tersusun simetris, menjulang tinggi hingga hampir mencapai langit-langit. Tingkat dua dan seterusnya tidak memiliki lantai, hanya koridor kecil dengan kayu setengah tiang yang mengikuti bentuk persegi panjang perpustakaan.

Langit-langit perpustakaan berbentuk kubah megah, dihiasi lukisan astronomi yang menggambarkan langit malam yang dipenuhi rasi bintang. Lukisan itu dilengkapi dengan efek pencahayaan yang lembut, sehingga tampak seolah bintang-bintang itu benar-benar berkelap-kelip. Pilar-pilar besar yang menopang kubah tersebut dihiasi ukiran tanaman merambat, membentuk simbol-simbol kuno Elf yang bercahaya redup berkat lampu-lampu dinding kecil yang tersembunyi di sepanjang ukiran.

Di tingkat pertama, lantai ditutupi rumput sintetis yang begitu lembut sehingga menyerupai padang rumput di alam terbuka. Lampu-lampu putih berbentuk kristal tergantung di beberapa titik, memancarkan cahaya yang cukup terang untuk membaca tanpa menyilaukan mata. Aroma kayu tua dan kertas yang sudah berusia ratusan tahun memenuhi udara, memberikan kesan sejarah yang mendalam.

Tenebrist dan Lyra duduk berseberangan, dipisahkan oleh meja panjang yang diisi banyak tumpukan buku. Beberapa buku berserakan—sebagian besar sudah terbuka, halaman-halamannya terlihat penuh dengan tulisan tangan dan ilustrasi kuno. Sebagian buku lainnya tertumpuk rapi. Mereka berada di koridor tingkat tiga, tempat rak-rak buku berbaris dengan disiplin sempurna. Rak-rak itu penuh dengan buku-buku tua berkulit tebal, beberapa di antaranya bahkan tampak terlalu rapuh untuk disentuh.

Tenebrist duduk diam, tudung jubahnya ia buka dan tubuhnya condong ke depan, fokus pada buku di depannya. Jemarinya dengan cepat membalik halaman demi halaman, matanya bergerak cepat, membaca setiap kata dengan cermat. Ia begitu terbiasa dengan proses ini, menyaring informasi dengan kecepatan yang mengesankan.

Di sisi lain, Lyra tak kalah sibuk. Dengan gerakan cepat namun terukur, ia menelusuri setiap buku yang ada di hadapannya. Sesekali ia mengerutkan kening, menandakan bahwa ia sedang mencerna informasi yang mungkin relevan. Ketika tumpukan buku di mejanya habis, Lyra berdiri, melangkah menuju rak-rak di sekitarnya untuk mencari bahan bacaan baru. Armor kebanggan elf yang dikenakannya membuat seluruh gerakannya tampak anggun berwibawa.

Waktu berlalu, tetapi sejauh ini usaha mereka belum membuahkan hasil. Tidak ada informasi tentang Nephilim, fatum, goblin, atau kelompok yang menciptakan Nephilim yang benar-benar relevan. Buku-buku yang mereka baca seolah menyimpan rahasia yang tak ingin diungkapkan.

Sementara Lyra mencari dan mengambil beberapa buku yang lain, Tenebrist tetap fokus pada tumpukan yang tersisa. Suasana di sekitarnya begitu sunyi sehingga hanya suara halaman yang dibalik dan langkah kaki Lyra yang terdengar samar. Namun, bagi mereka, ketenangan itu adalah pengingat akan pentingnya misi yang mereka jalani—sebuah pencarian yang mungkin menjadi kunci untuk mengungkap kebenaran yang telah lama tersembunyi. Itupun kalau memang ada informasi penting yang tersimpan.

Ketika Lyra kembali membawa tumpukan buku yang lebih banyak, langkahnya nyaris tak terdengar di atas lantai kayu tingkat tiga perpustakaan itu. Dengan hati-hati, ia meletakkan buku-buku tersebut ke atas meja, membiarkan aroma kertas tua menguar semakin kuat di sekitar mereka. Ia kemudian duduk kembali di kursi kayu jati dengan bantalan empuk yang tampak sedikit usang tetapi tetap nyaman, lalu melanjutkan membaca.

Ruangan tetap dalam keheningan yang nyaris sempurna. Hanya suara halaman-halaman buku yang dibalik yang sesekali memecah keheningan itu. Pikiran mereka berdua sepenuhnya terfokus, menyelami kata-kata yang tertulis dalam buku-buku tua itu, seolah setiap kalimat adalah petunjuk penting yang tak boleh terlewatkan. Meski tidak ada percakapan di antara mereka, sebuah rasa saling percaya tampak hadir—kepercayaan bahwa masing-masing dari mereka akan memastikan tidak ada informasi penting yang terlewat, meski keduanya membaca buku yang berbeda dengan kecepatan yang mengagumkan.

Perlahan, gerakan mereka mulai tampak sinkron, seolah tanpa disadari mereka bergerak dalam irama yang sama. Jari telunjuk mereka membalik halaman hampir bersamaan, tanpa perlu saling melihat. Ketika Lyra menyerahkan buku baru kepada Tenebrist, ia melakukannya tanpa menoleh, dan Tenebrist, dengan gerakan refleks yang sama, mengambil buku itu tanpa menghentikan fokusnya. Pola itu berulang, menciptakan harmoni dalam kesunyian.

Seiring waktu, tumpukan buku yang telah mereka baca semakin tinggi, membentuk menara yang tampak rapuh, seperti permainan jenga yang menantang keseimbangan. Meski begitu, mereka tidak memedulikan hal itu, terlalu tenggelam dalam pencarian mereka. Namun, kali ini, ketika Lyra kembali menyerahkan sebuah buku kepada Tenebrist, tangannya tidak segera disambut. Ia berhenti sejenak, menunggu dengan sabar, tetapi setelah beberapa saat, Tenebrist tetap tidak merespons.

Lyra akhirnya menoleh, dan pandangannya bertemu dengan Tenebrist yang kini tertidur, kepalanya sedikit miring ke sisi meja, napasnya tenang. Wajahnya terlihat jauh lebih damai daripada biasanya, seperti anak kecil yang akhirnya menyerah pada rasa lelah setelah hari yang panjang. Lyra terkejut sejenak, tetapi kemudian sebuah senyum kecil muncul di wajahnya. Dalam momen itu, ia melihat sisi lain dari Tenebrist—sosok yang tampak begitu kuat dan penuh tekad, tetapi pada akhirnya tetap memiliki kelembutan yang membutuhkan perlindungan.

Ia mengamati Tenebrist sejenak, membiarkan keheningan tetap menguasai ruangan, sebelum memutuskan untuk berdiri perlahan. Ia tidak ingin membangunkan Tenebrist yang jelas-jelas membutuhkan istirahat. Langkahnya pelan saat ia meninggalkan meja, membiarkan rekannya itu menikmati ketenangan di tengah lautan buku yang menyimpan begitu banyak rahasia.

Tak lama, Lyra kembali ke meja dengan dua cangkir teh hangat. Aroma manis dari perpaduan teh dengan kayu manis menguar, menambah kehangatan suasana di tengah dinginnya perpustakaan besar itu. Dengan hati-hati, ia meletakkan salah satu cangkir di dekat Tenebrist, yang masih tertidur dengan kepala bersandar di meja. Suara lembut cangkir menyentuh permukaan kayu membangunkan Tenebrist.

Ia mengangkat kepalanya perlahan, matanya masih setengah terpejam, dan beberapa helai rambut jatuh menutupi wajahnya. Dengan gerakan refleks, ia merapikan rambutnya dan mencoba menguasai diri. Menyadari bahwa ia telah tertidur, ia segera meminta maaf kepada Lyra. "Maaf, aku tidak bermaksud tertidur," katanya pelan, lalu menambahkan, "terima kasih sudah membawakan teh."

Lyra yang telah kembali ke tempat duduknya hanya tersenyum kecil dan mengangguk. "Bagaimana kalau kita istirahat sejenak dan menikmati teh ini?" usulnya dengan lembut.

Tenebrist mengangguk setuju. Ia meraih cangkir teh dengan kedua tangannya, menghangatkan jemarinya yang terasa dingin. Setelah menyesap perlahan, ia mendengar Lyra berkata, "Terima kasih, Tenebrist."

Ia menatap Lyra dengan alis sedikit terangkat. "Karena... membantumu membaca buku-buku ini?" tanyanya ragu.

Lyra tersenyum kecil. "Iya, itu juga," jawabnya, lalu menambahkan dengan nada lebih lembut, "Tapi utamanya, karena kau masih mempercayaiku dan mau meluangkan waktu bersamaku di sini."

Tenebrist terdiam sejenak, merenungkan kata-kata itu. Ia menyeruput tehnya lagi, membiarkan kehangatan minuman itu meresap, sebelum akhirnya berkata pelan, "Sebetulnya aku lelah tidak percaya kepada orang lain."

Matanya tertuju pada tumpukan buku di depannya, tetapi pikirannya tampak melayang jauh. Ia menggenggam cangkir teh lebih erat, seolah mencari keberanian dari kehangatannya. "Ada ingatan yang sangat samar," lanjutnya hati-hati, "tentang sebuah tujuan yang tidak bisa aku ceritakan. Aku sendiri tidak sepenuhnya mengerti kenapa tujuan itu ada, atau bagaimana aku harus mencapainya. Tapi aku tahu satu hal: aku tidak bisa percaya kepada sembarang orang, dan tujuan ini tidak boleh diketahui."

Lyra tetap diam, membiarkan Tenebrist berbicara tanpa gangguan. Ia tahu, momen seperti ini sangat jarang terjadi.

Tenebrist melanjutkan dengan nada lebih pelan, "Jadi ketika kau tiba-tiba menyergapku waktu itu, itu membuatku sangat... trauma." Ia menghela napas panjang, seperti mencoba mengumpulkan keberanian untuk melanjutkan. "Waktu itu, aku mulai mencoba untuk percaya kepada orang lain, terutama karena aku menyukai caramu memperlakukanku. Tapi kemudian aku ditangkap, dipenjara. Aku bahkan berpikir akan dihukum mati atau dipenjara selamanya. Itu hanya dua hari, tetapi bagiku terasa seperti selamanya."

Lyra masih diam, tidak berusaha memotong cerita Tenebrist. Ia tahu, kata-kata maaf tidak akan banyak berarti saat ini, meskipun hatinya dipenuhi rasa bersalah. Sebaliknya, ia memilih untuk mendengarkan, memberikan ruang bagi Tenebrist untuk meluapkan apa yang selama ini ia pendam.

Sementara itu, Tenebrist menatap kembali tumpukan buku di depannya. Meski ia terlihat tenang, Lyra bisa merasakan beban berat yang dipikulnya. Tenebrist menyesap teh itu sekali lagi, membiarkan kehangatan kecil menjadi pelipur di tengah perasaannya yang rumit. Di sisi lain, Lyra merenungkan cara terbaik untuk menebus kepercayaannya. Berkali-kali meminta maaf hanya akan terasa hampa, bahkan mungkin memperburuk keadaan. Jadi, ia hanya diam.

Tenebrist menunduk sejenak, memikirkan kata-katanya dengan hati-hati. Ketika ia melanjutkan, suaranya terdengar lebih lembut, penuh kejujuran. "Tapi, setelah kupikir, sepertinya aku trauma bukan karena merasa dikhianati," katanya perlahan, "tetapi karena aku berpikir bahwa memang tidak ada yang bisa kupercaya, dan aku ditakdirkan sendiri."

Ia mengangkat wajahnya, menatap Lyra dengan tatapan yang dalam, seolah mencari sesuatu yang tidak bisa ia ungkapkan. "Jadi setelah mencoba mengerti alasan di balik tindakanmu, aku diam-diam lega," lanjutnya dengan suara pelan namun penuh harapan. "Karena artinya aku bisa percaya padamu… ‘kan?"

Ada nada keraguan dan ketakutan yang jelas dalam suaranya, seperti sebuah pertanyaan yang sangat penting, namun sekaligus menakutkan untuk dijawab.

Lyra merasa jantungnya berdebar mendengar kata-kata itu. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa tidak tahu apa yang harus dikatakan. Terima kasih? Maaf? Kau bisa percaya padaku? Semua kata-kata itu terasa terlalu sederhana, terlalu hampa untuk menggambarkan apa yang ia rasakan. Maka Lyra berdiri dan berjalan perlahan, mendekatkan dirinya pada Tenebrist yang masih duduk. Dengan gerakan lembut, ia memeluk kepala Tenebrist, merangkulnya dengan penuh perhatian.

Tenebrist terkejut sejenak, tetapi kemudian, ia menutup matanya dan tersenyum, merasakan kenyamanan dalam pelukan itu. Ia membiarkan dirinya tenggelam dalam kehangatan yang ditawarkan Lyra, sebuah pelukan yang penuh dengan pengertian dan dukungan. Dalam sekejap, semua keraguan dan ketakutan yang mengganggu pikirannya terasa sedikit menghilang.

Lyra berbisik pelan, "kami semua bersamamu."

Di saat itu, kata-kata itu terasa lebih dari cukup. Tak perlu lagi penjelasan atau janji-janji, karena yang penting adalah kehadiran dan kepercayaan yang dibagikan di antara mereka. Tenebrist meresapi setiap detik dalam pelukan itu, merasa untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, bahwa ia tidak sendirian.

Di tempat yang berbeda, Elijah dan Stark melangkah lebih dalam ke dalam sumur tua yang kini terasa semakin sempit dan gelap. Lorong-lorong yang mereka susuri adalah tempat yang tak banyak orang tahu, kecuali mereka yang pernah memasuki kota bawah tanah sebelumnya. Ruangannya terasa dingin dan berbau lembab, dengan batu-batu tua yang menempel di dinding, hampir seperti telah dipenuhi lumut. Suara langkah kaki mereka terdengar pelan, seakan bergema di sepanjang lorong sempit ini, namun suasana tetap tenang, tidak ada ancaman seperti sebelumnya. Mereka tidak bertemu dengan goblin liar, yang sempat menjadi bahaya besar ketika mereka pertama kali melalui jalur ini.

Stark berjalan dengan langkah yang sedikit lebih lambat dari biasanya, meskipun tubuhnya tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Dia sedang memikirkan sesuatu, atau lebih tepatnya, seseorang. Sejak percakapan mereka di kereta angin hingga tiba di kota bawah tanah, perasaan Stark terasa campur aduk. Kata-kata Elijah tentang perbedaan tulus dan ikhlas masih berputar-putar di pikirannya. Apa artinya itu? Apakah dia harus berhenti berharap agar Tenebrist bisa lebih dekat dengannya? Apa salahnya berharap? Rasa bingung itu mengganjal dalam pikirannya, membuatnya seakan tak bisa fokus sepenuhnya pada perjalanan mereka.

Elijah yang berjalan di sampingnya bisa merasakan ketegangan yang terpendam di antara mereka. Suasana terasa lebih canggung dari biasanya, dan dia tahu bahwa Stark tidak sepenuhnya mengerti apa yang dia maksudkan dengan kata-kata itu. Tanpa berkata apa-apa, Elijah memutuskan untuk memecah keheningan.

"Stark, aku... minta maaf kalau aku membuatmu bingung," katanya pelan, suaranya hampir tenggelam oleh suara langkah kaki mereka.

Stark menggeleng perlahan, meskipun senyum kecil di wajahnya tidak bisa sepenuhnya menyembunyikan kebingungannya. "Tidak, tidak ada yang perlu dimaafkan," jawabnya. "Aku hanya... masih mencoba mengerti maksudmu."

Meskipun Stark tidak marah, ada sesuatu yang tersisa dalam dirinya, sebuah perasaan yang sulit untuk dijelaskan. Sesuatu yang lebih dari sekadar kebingungan. Ia merasa sedikit kecewa, namun lebih dari itu, ia ingin mencari pemahaman yang lebih dalam tentang apa yang Elijah coba sampaikan.

Elijah melangkah sedikit lebih dekat dan berhenti sejenak, menatap Stark dengan mata yang serius, berusaha memberi penjelasan yang lebih jelas. "Ikhlas itu artinya, kamu berbuat sesuatu tanpa mengharapkan balasan, tanpa menuntut sesuatu dari orang lain. Ketika kamu berharap, kamu harus siap untuk kecewa, karena harapan itu bisa saja tidak terwujud. Ikhlas adalah tentang menerima kenyataan apa adanya."

Kata-kata Elijah terasa seperti beban yang berat bagi Stark, tetapi juga membuka sedikit pemahaman. Kecewa—itu lah yang selama ini mengganggu Stark. Kecewa karena berharap sesuatu yang tidak pernah terjadi, dan kecewa karena tidak ada yang bisa mengubah kenyataan itu. Stark terdiam, mencerna kata-kata itu dalam-dalam, meskipun hatinya masih bergelora dengan pertanyaan yang belum terjawab.

"Jadi, itu artinya... aku tidak boleh berharap?" Stark akhirnya bertanya, suaranya penuh kebingungan.

Elijah hanya mengangguk perlahan, namun wajahnya tetap lembut. "Boleh berharap, Stark. Tetapi jika kamu berharap, kamu harus siap menerima apapun hasilnya, tanpa penyesalan. Ikhlas itu berarti menerima apapun yang terjadi, tanpa merasa kecewa jika harapanmu tidak tercapai."

Stark hanya mengangguk pelan, meskipun dalam hatinya, perasaan itu masih menggelora. Ia tahu, ini bukanlah sesuatu yang bisa dimengerti dalam waktu singkat. Mungkin, ia perlu lebih banyak waktu untuk memahami makna ikhlas ini. Namun, untuk saat ini, ia hanya bisa berusaha mencerna kata-kata Elijah, berharap suatu saat ia akan bisa mengerti sepenuhnya.

Ketika Stark dan Elijah sampai di depan pintu kayu tua yang menghubungkan mereka menuju tempat tinggal goblin, mereka merasakan ketegangan yang tiba-tiba menyelimuti suasana. Pintu itu terlihat usang, dengan permukaan kayu yang sudah mulai mengelupas dan lapuk oleh waktu. Pintu yang sedikit terbuka menambah rasa curiga, dan seketika insting Stark bekerja. Ia merasakan bulu kuduknya berdiri. Terlalu banyak hawa membunuh dari dalam sana. Maka ia mengatur kuda-kuda, siap untuk bergerak. Elijah, yang berada di sampingnya, merasa ketegangan yang sama dan segera mengikuti sikap Stark, meskipun ia belum tahu apa yang sedang mereka hadapi.

Mereka perlahan melangkah maju, namun dalam sekejap, mereka mendengar teriakan nyaring yang berasal dari berbagai arah di balik pintu. Teriakan itu begitu keras, penuh dengan kebingungan dan rasa takut, membuat keduanya semakin waspada.

Beberapa saat sebelumnya, Ruvak baru saja kembali dari perjalanan panjangnya. Tubuh kecilnya yang hanya setinggi setengah daun pintu tampak bergerak lincah di antara kerumunan goblin yang lebih besar darinya. Otot-otot yang terukir di lengan dan kakinya mencerminkan ketangguhan yang tak bisa diremehkan, meskipun sekilas ia tampak rapuh. Dengan keranjang penuh buah-buahan yang baru dipetik dari hutan atas di punggungnya, Ruvak melangkah mantap melewati jalanan kota bawah tanah yang suram.

Kulit hijau tuanya yang kasar tampak berkilauan samar di bawah lampu redup kota, dan mata merah gelapnya, seperti bara yang menyala di kegelapan, terus mengawasi sekeliling dengan waspada. Rambut hitam kusamnya, yang terpotong tidak rata, sedikit bergerak mengikuti langkah cepatnya. Keranjang buah yang tampak berat itu ia bawa dengan ringan, menunjukkan kekuatan yang tersembunyi di balik tubuh kecilnya.

Ruvak mengenakan rompi kulit cokelat gelap yang penuh bekas goresan, di bagian lengannya mengenakan pelindung logam terintegrasi dengan rompinya. Celana kain hitam pudarnya dilipat hingga setengah betis, dan sandal kulit membuat langkahnya nyaris tak bersuara. Tangan-tangannya yang dibalut kain putih lusuh terlihat kuat menggenggam tali keranjang, sementara tas kecil dari kulit binatang yang tergantung di bahunya bergoyang pelan mengikuti gerakannya.

Saat ia melintasi jalanan kota bawah tanah yang kumuh dan berbau pengap, beberapa goblin menoleh ke arahnya, mata mereka menyala dengan rasa lega dan harapan. Buah-buahan yang dibawanya adalah sebuah kemewahan langka, sesuatu yang mereka hanya bisa impikan di tengah kondisi mereka yang penuh keterbatasan. Ruvak menyadari hal itu, dan meskipun ia tidak berkata apa-apa, senyuman kecil muncul di wajah tirusnya, menampilkan gigi-gigi tajamnya yang khas.

Kota bawah tanah itu tetap gelap dan pengap, dengan deretan rumah-rumah kayu yang tampak reyot di kedua sisi jalan. Namun, kembalinya Ruvak membawa secercah kebahagiaan bagi mereka yang menyaksikannya. Langkahnya mantap, penuh keyakinan, seperti seorang pejuang yang tahu betapa pentingnya apa yang ia bawa.

Di tengah kesuraman, kehadiran Ruvak menjadi simbol harapan kecil bagi sesama goblin. Dengan bangga, ia terus melangkah menuju Pusat Distrik, membawa sedikit kemewahan dan kebahagiaan untuk mereka yang tinggal di bawah tanah.

Sesampainya di Pusat Distrik, Ruvak berhenti sejenak, matanya terbelalak, terkejut bukan main. Pemandangan yang tak terduga ada di hadapannya: seorang pemimpin goblin tua, yang tubuhnya sedikit bungkuk dan tangan besarnya tampak gemetar, duduk dengan diam, dikelilingi oleh segerombol manusia. Pemandangan ini sangat aneh—kota bawah tanah ini sangat jarang kedatangan pengunjung sebelumnya, apalagi dalam jumlah banyak. Ruvak merasakan gelombang kecurigaan, namun ia menahan diri. Ia sudah bertemu dengan orang-orang seperti Stark dan rekan-rekannya, ras manusia yang masih peduli dan ingin menolong goblin. Bisa jadi, ini adalah bagian dari gerakan baru yang datang dari kelompok manusia yang ingin membantu mereka. Namun, Ruvak tidak akan begitu mudah percaya. Ia harus berhati-hati.

Dengan langkah pelan, ia berusaha mendekati, memastikan langkah kakinya tidak menimbulkan suara yang bisa mengundang perhatian. Suasana sunyi, tidak ada yang bergerak. Semua orang—termasuk pemimpin goblin tua—terdiam di tempat mereka, seakan tak peduli dengan kedatangan Ruvak. Saat ia semakin mendekat, ada sesuatu yang terasa janggal, namun ia tak bisa mengidentifikasi apa itu. Kecurigaannya semakin tajam, dan matanya mulai menyelidiki keadaan sekitar.

Begitu ia sampai lebih dekat, pemandangan yang mengejutkan langsung membuatnya terdiam. Pemimpin goblin tua itu tidak bergerak. Dadanya tertusuk pisau, dan meskipun pisau itu menembus tubuhnya, ujungnya terhalang oleh tubuh manusia yang berdiri di depannya. Sebuah teror mengalir ke seluruh tubuh Ruvak saat ia menyadari bahwa pemimpin goblin itu telah mati. Ruvak berdiri terpaku sejenak, perasaan marah mulai menggelora. Wajahnya berubah, ketegangan melingkupi tubuhnya. Lehernya menegang, matanya menyala dengan amarah yang luar biasa. Manusia-manusia yang mengelilingi pemimpin goblin itu tertawa dengan sinis, seakan menikmati situasi tersebut.

Namun, Ruvak bukanlah goblin yang bodoh. Dalam sekejap, instingnya bekerja. Ia tahu bahwa dia harus segera pergi dan memberi tahu yang lain. Tanpa berpikir panjang, ia berbalik dan segera meninggalkan tempat itu. Langkah kakinya cepat, pikirannya juga berputar dengan cepat. Ia harus memberitahu goblin-goblin lain, entah untuk mengatur evakuasi atau bahkan melawan balik. Tidak ada waktu untuk menunggu, dan ia tahu bahwa keberanian yang dibutuhkan kali ini akan lebih besar dari sebelumnya. Sesuatu yang buruk telah terjadi, dan ia harus bertindak cepat untuk melindungi mereka yang tersisa.

Ruvak berlari menyusuri jalanan kumuh kota bawah tanah, udara pengap seolah ikut mempercepat langkahnya. Wajahnya kini dipenuhi tekad dan kebingungan. Ia tahu bahwa untuk pertama kalinya, nasib seluruh komunitas goblin berada di tangannya.

Ruvak berlari dengan napas memburu, suaranya serak saat ia berteriak memperingatkan para goblin lainnya. "Lari! Semua! Mereka datang!" Seruan itu menggema di lorong-lorong sempit kota bawah tanah, menggantikan keheningan yang mencekam. Goblin-goblin yang mendengar teriakan Ruvak keluar dari rumah-rumah reyot mereka, panik dan bingung. Mereka tahu bahaya sedang mengancam, tetapi mereka tidak tahu harus lari ke mana. Beberapa dari mereka menatap Ruvak dengan harapan, berharap dia bisa memberi mereka solusi.

Namun, sebelum Ruvak bisa berkata lebih banyak, tiba-tiba salah satu manusia dari gerombolan itu muncul begitu saja di hadapannya. Tanpa suara, tanpa peringatan, seperti bayangan yang menyelinap melalui celah-celah udara, menebaskan pedangnya ke arah Ruvak. Mata merah gelap Ruvak menyala tajam, refleksnya bekerja lebih cepat daripada pikirannya. Dengan gesit, ia memutar tubuh kecilnya yang hanya setinggi setengah daun pintu, menghindari serangan pertama, dan melompat ke belakang untuk mengambil jarak. Beberapa buah dari keranjang di punggungnya terjatuh.

Rompi kulit cokelat gelap yang dikenakannya bergerak mengikuti setiap pergerakan, memantulkan kilau samar di bawah cahaya redup. Tubuh kecilnya yang berotot tampak lentur, membuatnya mudah bergerak di ruang sempit. Ruvak memanfaatkan itu, memutar tubuh dan meluncur di bawah serangan berikutnya, pasir di bawah kakinya terlempar saat ia melayangkan tendangan ke lutut manusia tersebut. Tendangannya tepat sasaran, membuat manusia itu terjatuh dengan pedangnya terlepas dari genggaman. Ruvak tetap menggenggam erat tali keranjang.

"Apa-apaan ini?" pikir Ruvak, napasnya sedikit memburu. Ia menyeka dahi dengan cepat, jari-jarinya yang dibalut kain putih lusuh bergerak cepat. Namun, ia tidak punya waktu untuk merenung. Dari sudut matanya, ia melihat dua manusia lagi muncul, kali ini di dekat kerumunan goblin yang mencoba melarikan diri.

Dengan langkah lincah yang hampir tak bersuara, Ruvak melesat ke arah mereka, tubuhnya rendah dan bergerak seperti angin. Tali keranjang buah di punggungnya bergoyang liar, menimbulkan suara kecil yang tenggelam dalam hiruk-pikuk pertempuran. Namun, Ruvak sudah tidak memperdulikannya. Mata merah gelapnya tajam, memindai gerakan lawan dengan presisi.

Saat salah satu manusia mengayunkan pedangnya ke arah seorang goblin tua yang terhuyung di tanah, Ruvak menyusup ke tengah serangan itu dengan kecepatan mengejutkan. Lengan bawahnya terangkat, menangkis pedang dengan keras. Suara "klang" yang kasar terdengar saat pedang itu membentur rompi kulitnya, memantulkan kilatan logam. Dalam gerakan lanjutan, Ruvak memutar tubuhnya ke kanan, menurunkan pusat gravitasinya, lalu melompat dengan tenaga penuh. Sandal kulitnya melesat lurus seperti peluru ke arah wajah manusia lain yang berdiri di belakang.

Manusia itu jatuh tersungkur dengan teriakan tertahan, darah mengalir dari hidungnya yang patah. Ruvak mendarat ringan, kakinya hampir tidak meninggalkan jejak di tanah berdebu. Napasnya tetap teratur meski situasi memanas, seperti seorang pejuang yang terbiasa menghadapi bahaya. Matanya terus mengawasi lawan-lawannya, bara yang menyala di tengah kegelapan, menunggu celah untuk menyerang.

Namun, situasi semakin kacau. Goblin-goblin lain yang tidak memiliki kemampuan bertarung hanya bisa berlari ke segala arah, tubuh-tubuh mereka terpeleset dan terjatuh dalam kepanikan. Ruvak mendengar tangisan mereka bercampur dengan tawa dingin manusia-manusia itu. Gerombolan lawan terus muncul dari berbagai sudut, seolah bayangan yang melompat keluar dari kegelapan.

Melihat dua manusia mengejar seorang goblin kecil yang terjatuh, Ruvak berlari cepat ke arah mereka. Keranjang buah di punggungnya bergoyang semakin liar, menjadi penghalang gerakannya. Dengan gerakan tegas, ia melepas keranjang itu dan melemparkannya ke arah salah satu manusia, menghantam punggungnya dengan keras. Keranjang itu pecah, buah-buahan berserakan di tanah, menciptakan hambatan licin di sekitar mereka.

Ruvak memanfaatkan kekacauan itu. Ia meluncur rendah, lutut hampir menyentuh tanah, dan menyapu kaki manusia yang tersisa dengan gerakan melingkar. Lawan itu terjatuh keras, wajahnya menghantam tanah berpasir. Ruvak tidak memberi waktu bagi mereka untuk pulih. Ia melompat ke atas tubuh salah satu manusia yang masih mencoba bangkit, lutut kecilnya menghantam punggungnya dengan brutal.

Namun, jumlah musuh tampak tidak ada habisnya. Untuk setiap manusia yang ia kalahkan, dua lainnya muncul, pedang mereka berkilat dalam cahaya redup. Seorang manusia mengayunkan pedangnya dari arah kiri. Ruvak merunduk dengan cepat, pedang itu hanya menyentuh udara kosong. Ia merespons dengan pukulan cepat ke perut lawan, diikuti tendangan ke lututnya, membuatnya jatuh berlutut dengan erangan kesakitan.

Ruvak terus bergerak tanpa henti, tubuh kecilnya seperti bayangan yang sulit disentuh. Ia menghindari serangan demi serangan, setiap langkahnya membawa kehancuran bagi lawan-lawannya. Tetapi jumlah mereka terlalu banyak. Ia mulai merasa lelah, gerakannya sedikit melambat. Keringat bercucuran dari dahinya, bercampur dengan debu yang membuat wajahnya tampak semakin suram.

Melihat goblin-goblin yang tersisa berlari tanpa arah, Ruvak menguatkan tekadnya. “Kalian tidak akan menyentuh mereka!” teriaknya, suaranya menggema di tengah kekacauan. Ia maju lagi, tubuhnya bergerak dengan semangat yang tak tergoyahkan, melindungi yang lemah dengan seluruh kekuatannya, meskipun ia tahu pertempuran ini belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir.

Ketika salah satu goblin tua hampir ditikam dari belakang, Ruvak berlari secepat mungkin, meluncur di tanah, dan menarik goblin itu keluar dari bahaya. Namun, dalam waktu yang sama, seorang goblin muda yang lain berteriak kesakitan di tempat lain. Ruvak hanya bisa menoleh dengan tatapan putus asa. Ia tidak cukup cepat untuk menyelamatkan semuanya.

Ruvak mulai mencermati pola pergerakan manusia-manusia itu. Mereka tidak berlari, tidak berjalan, tetapi berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam sekejap. Mereka teleportasi! Kesadaran itu menghantamnya seperti batu besar. "Mereka tidak akan berhenti..." pikirnya. "Mereka bisa muncul di mana saja!"

Namun, pemahaman itu datang terlambat. Jumlah goblin yang tersisa semakin sedikit. Ruvak, dengan tubuhnya yang kecil dan napas yang mulai terengah-engah, berdiri di tengah-tengah mereka, menjadi perisai terakhir. Goblin-goblin yang tersisa, sebagian besar terdiri dari anak-anak dan orang tua, segera bersembunyi di belakangnya, gemetar ketakutan. Mata mereka penuh harap, tetapi Ruvak tahu ia tidak bisa melindungi semuanya.

Dengan kuda-kuda tinju yang kokoh—kedua kepalan tangan terangkat melindungi sisi wajah—Ruvak berdiri tegap, tubuhnya sedikit condong ke depan, siap menerima serangan dari segala arah. Tubuh kecilnya tampak tegang, otot-otot di bawah kulit hijau tuanya menonjol saat ia bergerak. Matanya yang merah gelap bersinar tajam, mengikuti setiap gerakan musuh di sekitarnya.

Seorang manusia maju dengan pedang terhunus, ayunannya diarahkan ke leher Ruvak. Dengan langkah cepat ke kanan, Ruvak menghindar, kakinya bergerak ringan seperti menari di atas tanah pasir. Ia melontarkan jab kanan ke wajah musuh, diikuti dengan pukulan tangan kiri ke tulang rusuk. Dentuman pukulannya membuat lawan terhuyung mundur sambil mengerang kesakitan.

Namun, Ruvak tidak sempat menyelesaikan serangannya. Dua manusia lainnya muncul dari sisi kanan dan kiri. Serangan pedang menyambar udara saat ia merunduk rendah, hampir menyentuh tanah. Dengan cepat, ia memutar tubuhnya, memanfaatkan momentumnya untuk melayangkan siku keras ke wajah musuh di kanan. Terdengar bunyi keras saat manusia itu terjatuh dengan hidung berdarah.

Yang lain tidak memberinya waktu untuk bernapas. Sebuah tendangan menghantam bahu kirinya, membuat tubuh kecilnya terdorong ke belakang. Ia terhuyung, tetapi tidak jatuh. Dengan cepat ia menyigapkan kuda-kuda tinjunya. Kakinya yang kokoh melesat menghampiri musuh. Manusia itu segera mengayunkan pedangnya dari atas, tetapi Ruvak meninju tangan manusia itu ke atas—membuatnya kehilangan keseimbangan—lalu merunduk dan menyapu kaki si manusia, mengirimnya terjungkal ke tanah.

Napas Ruvak mulai berat. Keringat bercampur debu mengalir di sepanjang wajah dan lehernya, membasahi kain lusuh yang membalut tangannya. Tapi ia tidak berhenti. Sekali lagi ia mengkokohkan kuda-kudanya. “Aku tidak akan membiarkan mereka menyentuh kalian!” serunya, suaranya parau namun penuh ketegasan.

Dari belakang, seorang manusia lain menyerang dengan pedang terangkat tinggi. Ruvak merasakan bahaya sebelum melihatnya. Ia berbalik dengan cepat, menangkap tangan musuh yang memegang pedang, lalu memutar tubuhnya, mengunci lengan musuh di atas bahunya. Dalam gerakan cepat, ia melemparkan tubuh besar itu ke tanah dengan bantingan keras.

Tetapi lawan-lawan lain terus berdatangan. Sebuah tebasan pedang menyayat punggungnya, diikuti oleh tendangan, membuatnya tersungkur ke tanah. Darah segar mulai merembes dari luka di punggungnya, membasahi rompi kulitnya yang telah robek. Ia mengerang pelan, tetapi dengan gigi terkatup, ia memaksa tubuhnya bangkit. Tubuh kecilnya seperti baja, tak mudah dihancurkan.

“Tidak ada yang akan menyentuh mereka!” teriaknya lagi, suaranya serak tetapi menggema. Ia kembali ke posisi bertahan, menangkis serangan berikutnya dengan lengan bawahnya yang terlindung logam dibalik rompi. Pedang lawan terpental, dan Ruvak memanfaatkan kesempatan itu untuk melompat, melayangkan pukulan bertubi-tubi ke wajah lawannya.

Pertempuran terus berlangsung, seolah tidak ada akhirnya. Tubuh Ruvak sudah hampir menyerah. Napasnya tersengal-sengal, darah bercucuran dari luka di punggung dan tangannya. Meski begitu, matanya tetap tajam, penuh tekad.

Ia jatuh, bangkit, lalu jatuh lagi. Tetapi tidak pernah sekalipun ia berhenti. Dengan tubuh kecil yang hampir runtuh, ia terus melindungi goblin-goblin di belakangnya, seperti benteng terakhir yang tidak akan runtuh tanpa perlawanan.

Tiba-tiba, suara langkah kaki yang berat terdengar dari kejauhan, semakin mendekat. Ruvak menoleh, dan apa yang dilihatnya membuat hatinya tenggelam. Puluhan, mungkin ratusan manusia datang berlari. Suara mereka menggema, teriakan mereka penuh dengan amarah. "Basmi mereka! Jangan biarkan satupun hidup!" Suara itu bergema seperti kutukan, mengguncang jiwa para goblin yang bersembunyi di belakang Ruvak. Para manusia itu datang dari jalan masuk Syslodia menuju kota bawah tanah.

Ruvak terdiam. Ia tahu ini adalah akhirnya. Tidak ada jalan keluar. Kabur pun percuma karena pasti akan segera terkejar oleh mereka yang bisa teleportasi. Tetapi ia tidak akan menyerah begitu saja. Dengan sempoyongan ia berusaha menegakkan tubuhnya yang sudah hampir rubuh, kembali memasang kuda-kuda tinju. Namun, pandangannya mulai buram. Lututnya terasa lemah. Darahnya tidak berhenti menetes dari tangan dan punggungnya. Ia tahu bahwa dirinya sudah tidak mampu bergerak.

Tetapi ia tahu, ia akan selalu berdiri sampai akhir. Maka ia tersenyum di dalam rasa keputusasaan itu, tetap dengan mempertahankan kuda-kuda tinjunya.

“Datanglah,” katanya pelan, “aku masih berdiri!”19Please respect copyright.PENANAaaX0oQS1qc