Langit-langit ruangan rumah sakit itu melengkung anggun, mengikuti desain khas arsitektur elf yang penuh dengan lengkungan alami dan motif ukiran rumit. Cahaya lembut dari kristal yang tertanam di dinding menyebar dengan ketenangan, memberikan suasana yang tidak hanya canggih, tetapi juga penuh ketenangan magis. Ruangan itu luas, dikelilingi oleh peralatan medis yang tidak seperti di rumah sakit manusia—tidak ada mesin-mesin dengan layar monitor atau kabel yang berantakan, melainkan alat-alat yang terbuat dari kristal hijau kekuningan, tampak seperti tumbuhan yang hidup dan bernapas, berdenyut pelan seiring energi fatum yang mengalir di dalamnya.

Di tengah ruangan itu, Lyra berdiri dalam tabung penyembuhan. Namun, ia tidak benar-benar berdiri di tanah—tubuhnya melayang sedikit, tertopang oleh aliran energi fatum yang memenuhi tabung itu. Cahaya kuning-hijau berpendar di dalamnya, sesekali membentuk pola menyerupai daun yang bergerak lambat, seakan sedang melakukan ritual penyembuhan kuno. Rambut kuningnya yang panjang terurai dalam air tipis yang mengelilinginya, bergoyang lembut seakan ada arus tak kasat mata. Tubuhnya penuh perban, beberapa membalut lengannya, yang lain menutupi bagian dadanya. Mata kirinya, yang telah hilang, tertutup perban bersih berwarna putih. Selang-selang tipis, tampak seperti urat tanaman yang bercahaya samar, terhubung ke beberapa titik di tubuhnya, menyalurkan energi pemulihan yang hanya bisa dilakukan dengan kombinasi fatum dan teknologi canggih elf.

Di depan ruangan itu, seorang prajurit elf berdiri dengan tegak. Armor giok hijau yang ia kenakan berkilau lembut di bawah cahaya ruangan, simbol kebanggaan dan kejayaan kaum elf. Meskipun tugasnya hanya menjaga pintu, ia tetap dalam posisi siaga penuh, matanya tajam, seakan siap untuk bertindak kapan saja.

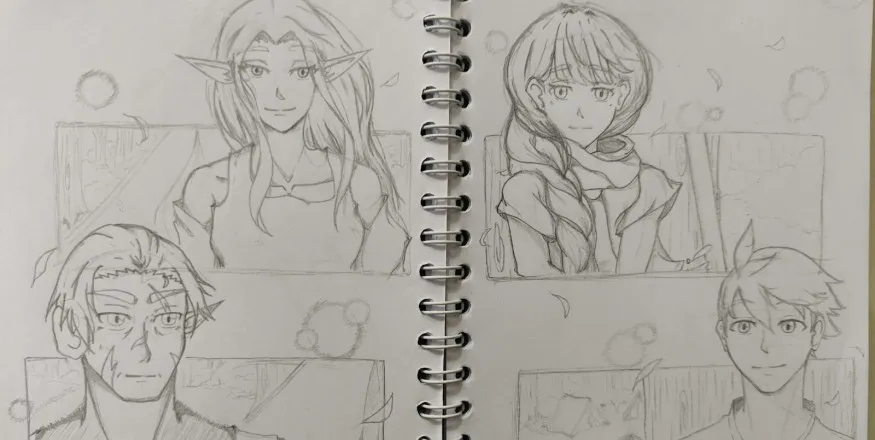

Di luar ruangan, hanya beberapa langkah dari pintu yang dijaga, Tenebrist, Stark, dan Elijah duduk di bangku panjang dengan suasana hati yang berat. Tidak ada dari mereka yang berbicara selama beberapa saat, masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri.

Ruang tunggu tempat mereka berada mencerminkan kemegahan khas kerajaan elf—anggun, tetapi tetap canggih. Cahaya lembut keemasan menyelimuti ruangan, berasal dari kristal bercahaya yang melayang di langit-langit dengan pola melingkar, memancarkan sinar yang tidak menyilaukan tetapi cukup menerangi seluruh area. Dinding-dindingnya terbuat dari batu putih berkilau dengan ukiran halus berbentuk sulur dan daun, khas seni elf yang mengutamakan keindahan dan keseimbangan. Pilar-pilar ramping dengan aksen perak menopang langit-langit tinggi, memberi kesan luas dan lapang.

Di sepanjang ruangan, deretan tanaman hijau dengan daun panjang berkilauan tertata rapi dalam pot-pot transparan yang seolah terbuat dari kaca, tetapi jauh lebih kuat. Setiap beberapa saat, tetesan embun muncul di permukaan daun, kemudian menghilang seiring dengan aliran fatum halus yang menjaga keseimbangan atmosfer dalam ruangan.

Bangku panjang tempat mereka duduk terbuat dari kayu halus dengan ukiran rumit di sandarannya, terasa kokoh namun nyaman. Meja kecil dengan permukaan kristal transparan berdiri di sampingnya, memantulkan bayangan samar dari langit-langit. Di atasnya, sebuah teko teh porselen dengan motif emas beserta cangkir-cangkir kecil disediakan, tetapi tidak satu pun dari mereka yang tertarik untuk menyentuhnya.

Meskipun ruangan itu memiliki keindahan yang menenangkan, udara di antara mereka terasa berat. Keheningan yang menyelimuti bukanlah keheningan yang nyaman, melainkan beban dari kegelisahan yang mereka rasakan.

Stark akhirnya yang pertama berbicara, suaranya terdengar ragu, namun ia berusaha memecah kesunyian. "Setidaknya dia sudah dalam perawatan terbaik, kan? Elf punya teknologi yang jauh lebih maju dibanding manusia... Jadi, Lyra akan baik-baik saja."

Elijah, yang sejak tadi duduk dengan tangan terlipat dan kepala menunduk, mendesah berat. "Aku tahu itu. Tapi tetap saja…" Ia mengusap wajahnya, lalu menyandarkan kepala ke dinding di belakangnya. "Aku tidak bisa melupakan ekspresinya sebelum ia kehilangan kesadarannya. Ia berusaha tetap tenang, tetapi aku tahu ia sedang kesakitan."

Tenebrist diam. Tangannya terlipat di pangkuannya, mencengkeram kain jubahnya sendiri. Ia tidak melihat ke arah Elijah atau Stark, matanya hanya tertuju ke lantai, seakan mencari sesuatu di antara pola batu halus yang menyusunnya.

"Menyalahkan diri sendiri tidak akan membantu siapa pun," lanjut Stark, suaranya sedikit lebih tegas. "Sekarang yang penting adalah memastikan ia benar-benar selamat. Dia tidak akan mau melihat kita semua terpuruk seperti ini."

Elijah menghela napas. "Aku tahu."

Percakapan mereka terhenti tiba-tiba ketika prajurit elf yang menjaga pintu tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Otot-ototnya menegang, dan ia segera meletakkan tangan di bahu armor giok hijaunya, seakan merasakan sesuatu.

Telinganya menajam, ekspresinya berubah serius. Kemudian, dengan suara pelan namun penuh keterkejutan, ia berbisik, "Elandor?"

Mendengar nama itu, Tenebrist, Stark, dan Elijah langsung menoleh ke arahnya. Tatapan mereka penuh pertanyaan, tetapi mereka tahu bahwa sesuatu yang mendesak sedang terjadi.

Prajurit elf itu tetap dalam posisi mendengarkan—lebih tepatnya menyimak, tangannya masih menekan bahu armor giok hijaunya, membaca pola ketukan yang hanya bisa ia pahami melalui pelatihan khusus. Tatapannya serius, alisnya sedikit berkerut, seakan mencoba memahami pesan-pesan yang masuk dengan cepat. Beberapa pesan berlalu tanpa perubahan ekspresi yang berarti, tetapi kemudian ia tiba-tiba membeku. Napasnya tertahan sesaat, dan matanya menatap ke depan. Ada sesuatu dalam pesan terakhir itu yang berbeda.

Setelah hening sejenak, prajurit itu menurunkan tangannya dan menoleh ke arah Tenebrist, Stark, dan Elijah. Ia mengamati mereka dengan seksama, lalu melangkah mendekat.

"Siapa di antara kalian yang bernama Tenebrist?" tanyanya.

Tenebrist mengangkat kepalanya, sedikit ragu, tetapi perlahan berdiri.

"Aku," jawabnya.

Prajurit elf itu menatapnya sejenak, lalu berbicara dengan nada yang tidak sepenuhnya ia pahami sendiri. "Aku tidak begitu mengerti, tetapi Elandor ingin menyampaikan kepadamu, ‘Berikan syal merah.’"

Dunia seakan berhenti sesaat.

Mata Tenebrist melebar, tubuhnya menegang, dan tanpa sadar jemarinya menggenggam erat syal merah yang selalu melingkar di lehernya. Seolah-olah ia takut benda itu akan menghilang begitu saja. Dalam sepersekian detik, ratusan pertanyaan berkecamuk di benaknya—bagaimana mungkin Elandor tahu tentang syal ini? Apa maksudnya? Mengapa harus sekarang?

Namun, lebih dari itu, ada satu hal yang lebih mendesak—Elandor.

"Di mana dia?" Tenebrist bertanya, suaranya tegang namun penuh ketegasan.

Prajurit itu mengerutkan dahi, sedikit bingung dengan reaksi yang begitu kuat, tetapi tetap menjawab dengan profesional. "Seharusnya ia berada di Syslodia. Nona Vedera memintanya untuk menyelidiki sesuatu di sana."

Tenebrist tidak butuh penjelasan lebih lanjut.

Tanpa pikir panjang, ia langsung berbalik dan berlari. Langkahnya cepat, tanpa ragu, seperti seseorang yang baru saja menemukan potongan teka-teki yang selama ini ia cari.

Stark, yang awalnya hanya terdiam, langsung tersentak sadar. "Hei! Tene!" Ia segera berdiri, ingin mengejar, nalurinya mengatakan bahwa gadis itu bisa saja bertindak gegabah. "Aku ikut denganmu!"

Namun, Tenebrist menghentikan langkahnya sesaat dan menoleh ke arah Stark. Tatapannya begitu tajam, penuh ketegasan yang jarang terlihat darinya.

"Tidak."

Kata itu keluar begitu dingin dan mutlak, membuat Stark terdiam sejenak. Ia bukan seseorang yang mudah dibungkam, tetapi ada sesuatu dalam ekspresi Tenebrist yang membuatnya mengurungkan niatnya.

Elijah memperhatikan mereka berdua, tetapi ia memilih untuk diam. Ia tahu kapan seseorang tidak bisa digoyahkan, dan Tenebrist adalah salah satu dari orang-orang itu sekarang.

Dan sebelum Stark bisa mengatakan apa pun lagi, Tenebrist sudah kembali berlari, meninggalkan mereka, menuju Syslodia.

Di tempat lain—di bawah rimbunnya pepohonan yang menjulang tinggi—Elandor terduduk dengan punggung bersandar pada batang kayu yang kasar. Napasnya pendek dan terputus-putus, seolah paru-parunya enggan bekerja dengan normal. Wajahnya yang biasanya tenang kini pucat pasi, seakan darahnya mengering dalam ketakutan yang masih menyisakan jejaknya.

Cahaya siang seharusnya terang, tetapi sinar matahari hanya menembus dedaunan tipis, meninggalkan bayangan-bayangan yang bergerak samar tertiup angin. Udara di sekitarnya terasa hampa, dingin bukan karena suhu, melainkan karena apa yang baru saja ia lihat—atau lebih tepatnya, apa yang baru saja ia alami.

Tangannya yang gemetar terangkat sedikit, merasakan permukaan kulitnya yang dingin. Ia belum bergerak sejak kemampuan fatumnya berakhir.

Tadi, ia melihatnya. Syslodia yang bukan lagi Syslodia.

Orang-orang yang seharusnya bergerak dengan normal justru bergerak dalam ritme yang tidak manusiawi—terlalu seragam, terlalu halus, seakan tubuh mereka tidak lagi dikendalikan oleh pikiran mereka sendiri. Wajah-wajah yang harusnya dipenuhi ekspresi justru dihiasi senyuman lebar yang sama, tumpang tindih dengan tatapan kosong yang seperti tidak melihat apa-apa. Suara mereka bukan suara percakapan biasa, melainkan sesuatu yang terlalu rapi, seperti sebuah paduan suara yang berbicara dalam satu nada, satu pola, satu kehendak.

Di dalam visinya, ia tidak bisa merasakan keberadaan satu pun ras selain manusia. Para wildbeast, elf, troll, dan dwarf—mereka semua menghilang.

Elandor tahu bahwa itu bukan kenyataan saat ini. Itu adalah salah satu dari sekian kemungkinan masa depan yang dapat terjadi—kemungkinan yang ditunjukkan oleh fatumnya. Tetapi betapa nyatanya penglihatan itu, seakan ia benar-benar berdiri di tengah kerumunan manusia-manusia tanpa jiwa itu, membuat tubuhnya menolak untuk bergerak walau visinya telah berakhir.

Tenggorokannya kering, tetapi pikirannya tetap bekerja. Ia belum masuk ke dalam Syslodia—dalam kenyataan ini, ia masih berada di luar. Tetapi jika ia masuk, akankah ia terperangkap dalam masa depan itu? Apakah ini sudah terjadi tanpa ia sadari? Siapa dalangnya? Bagaimana semua ini bisa terjadi?

Pertanyaan-pertanyaan itu berputar dalam benaknya, tetapi ia tahu satu hal pasti: ia tidak bisa diam saja.

Perlahan, ia menarik napas dalam-dalam dan merasakan dinginnya armor giok hijaunya yang kini tampak sedikit berembun akibat suhu tubuhnya yang menurun. Untungnya, armor ini bukan hanya pelindung—bagi kaum elf, armor giok adalah kebanggaan, sebuah teknologi yang bukan hanya fisik tetapi juga sarana komunikasi yang terhubung dengan para prajurit lain.

Tangan Elandor terangkat ke bahu armornya, jemarinya mengetuk dengan ritme tertentu—cepat, lambat, cepat, cepat, lambat. Kode morse.

Pesan yang ia sampaikan jelas dan lugas:

"Seluruh ras selain manusia menghilang dari Syslodia."

"Ras manusia seperti dikendalikan atau dicuci otak."

"Pergerakan mereka tidak lazim."

"Sekarang saya lanjut ke tahapan mencari dalang atau informasi lain."

Lalu, ia menambahkan pesan terakhirnya. Sebuah pesan yang hanya bisa dimengerti oleh satu orang tertentu.

"Katakan pada Tenebrist: ‘Berikan syal merah.’"

Tangannya terhenti, matanya kembali menatap kosong ke depan. Ia telah mengirimkan pesan, tetapi apakah akan cukup? Elandor tidak tahu. Ia juga tidak tahu apakah Tenebrist yang sekarang dapat segera bertindak setelah mendapatkan pesan itu. Yang ia tahu hanyalah bahwa ia harus bergerak, meskipun kakinya masih terasa berat karena apa yang baru saja ia lihat. Lebih daripada itu, ia bertaruh pada tindakan Tenebrist yang semoga saja dapat menghampirinya.

“Kumohon, jangan gagalkan perjuangan dia yang telah lama mati.” Batinnya.

Elandor menarik napas dalam-dalam, berusaha meredakan debaran jantungnya yang masih berpacu cepat. Udara di sekelilingnya terasa lebih dingin dari biasanya, bukan karena suhu, tetapi karena bayangan visinya yang masih membekas. Namun, ia tahu ia tidak bisa tenggelam dalam keterkejutan lebih lama. Pesan telah dikirim.

Untuk sesaat, ia membiarkan dirinya beristirahat, menyandarkan punggungnya pada batang pohon yang kokoh di belakangnya. Kelopak matanya menutup, bukan untuk tidur, tetapi untuk menenangkan pikirannya. Mengatur ulang fokusnya. Denyut di pelipisnya perlahan mereda.

Ketika akhirnya ia kembali stabil, Elandor kembali menarik napas dalam, kali ini bukan untuk menenangkan diri, tetapi untuk bersiap. Ia harus masuk ke Syslodia. Ia harus melihat sendiri situasinya.

Maka, tanpa ragu, ia kembali mengaktifkan fatumnya.

Dunia di sekelilingnya memudar, seakan waktu bergeser dengan sendirinya. Cahaya yang redup berubah, suara angin berbisik berganti menjadi desiran langkah kaki di tanah berbatu, dan tubuhnya terasa lebih ringan, lebih leluasa. Ia menyelam ke dalam kemungkinan lain—sebuah masa depan alternatif di mana ia telah menyamar sebagai manusia.

Pandangannya kembali jernih.

Kali ini, ia berdiri di dekat pintu masuk Syslodia, tetapi tubuhnya terasa berbeda.

Armor gioknya telah menghilang.

Sebagai gantinya, ia mengenakan pakaian sederhana—kaos polos putih biasa, celana panjang coklat kusam, dan sandal usang. Tudung jubah tipis berwarna coklat tua menutupi sebagian besar wajahnya, menyembunyikan ciri-ciri elf yang masih ada pada dirinya.

Namun, meskipun ia telah menanggalkan atributnya sebagai seorang prajurit elf, ia tidak pergi tanpa perlindungan. Dua senjatanya tetap terselip di pinggangnya, tersembunyi di balik lipatan kain.

Dengan penampilan ini, ia bisa berjalan di antara manusia tanpa menarik perhatian. Bisa mendekati mereka, mengamati mereka lebih dekat, dan mencari tahu apa yang telah terjadi pada mereka.

Jika Syslodia benar-benar telah berubah menjadi tempat yang dikendalikan oleh sesuatu—seperti yang ditunjukkan oleh visinya sebelumnya—maka ia tidak bisa masuk sebagai seorang prajurit elf. Ia harus menjadi sesuatu yang lain.

Ia harus menjadi bayangan di tengah manusia-manusia yang bukan lagi manusia.

Langkah Elandor pelan dan terukur saat ia memasuki kembali Syslodia. Meski dirinya tampak tenang di luar, di dalam, bayangan dari visinya masih mengendap, meninggalkan jejak rasa ngeri yang sulit dihapus.

Mereka tersenyum terlalu lebar.

Mereka bergerak dengan cara yang tidak lazim.

Namun kini, kenyataan yang ada di depan matanya tidak menunjukkan tanda-tanda keganjilan itu. Kota ini masih seperti terakhir kali ia melihatnya sebelum visinya menyeretnya ke masa depan yang lain. Tidak ada manusia dengan ekspresi berlebihan. Tidak ada gerakan aneh. Tidak ada atmosfer mengancam.

Tetap saja, ia tidak bisa mengabaikan fakta bahwa tidak ada satu pun ras lain selain manusia.

Sambil tetap menyembunyikan kuping elf-nya di balik tudung jubah coklat, ia melangkah menyusuri jalanan berbatu sempit, matanya mengamati setiap orang yang ia lewati.

Pasar kecil di pusat kota masih ramai, meski tidak sesibuk seperti biasanya. Para pedagang menawarkan barang dagangan mereka dengan suara lantang, dari hasil pertanian hingga perlengkapan sehari-hari. Orang-orang berlalu-lalang dengan langkah yang terlihat wajar. Anak-anak berlarian di antara kaki-kaki orang dewasa, tertawa tanpa beban.

Normal. Semuanya tampak normal.

Tapi justru itu yang membuatnya semakin waspada.

Ia melewati Toko Senjata Irongrip, tempat yang sebelumnya ia kunjungi ketika pertama kali datang ke Syslodia. Dari depan, toko itu tampak seperti biasanya—rak kayu kokoh yang memajang berbagai senjata, bau besi yang bercampur dengan minyak perawatan, serta dentingan halus dari pandai besi yang bekerja di bagian belakang.

Tapi ia tahu Borgun, pemilik toko, sudah tidak ada di sana. Ia tidak berhenti. Tidak ada gunanya mencari sesuatu yang ia tahu tidak akan ia temukan.

Sebaliknya, ia melanjutkan perjalanannya menuju Kedai Teh Holloway. Sebuah kedai sederhana terbuka, dengan papan kayu tua di atas pintunya, tulisan namanya terukir rapi dengan gaya yang klasik. Dari luar, aroma teh rempah yang khas tercium samar, bercampur dengan bau kayu yang menghangat karena sinar matahari siang.

Di dalam, suasana lebih tenang dibandingkan pasar. Meja-meja bundar kecil tersebar di seluruh ruangan, beberapa diisi oleh pelanggan yang menikmati teh mereka sambil mengobrol santai. Pelayan berkeliaran dengan nampan, menuangkan air panas ke dalam cangkir porselen, sementara pemilik kedai—Marvin—berdiri di balik meja kayu panjang, menyeka gelas dengan kain bersih.

Elandor masuk tanpa menarik perhatian, langkahnya tenang dan terukur saat ia memilih tempat di sudut ruangan, memastikan punggungnya menghadap arah luar agar bisa mengawasi seluruh kedai dengan leluasa. Dari posisinya, ia dapat mendengar percakapan pelanggan yang berbaur dengan suara dentingan gelas dan aroma teh yang samar. Mereka berbicara tentang cuaca, tentang harga barang yang terus naik, tentang pekerjaan mereka—hal-hal biasa yang seharusnya tidak mencurigakan. Namun, semakin lama ia mendengarkan, semakin ia menyadari ada sesuatu yang tidak wajar.

Tidak ada yang membicarakan ras lain. Tidak ada keluhan tentang wildbeast yang biasanya datang berdagang. Tidak ada penyebutan dwarf, elf, atau bahkan troll yang sebelumnya sering berkeliaran di kota ini. Seolah-olah mereka tidak pernah ada, seolah-olah seluruh kehidupan di kota ini hanyalah tentang manusia, tanpa interaksi dengan dunia luar. Keheningan itu tidak normal. Itu terlalu rapi, terlalu terkendali.

Elandor menyandarkan punggungnya ke kursi, matanya memperhatikan uap yang perlahan naik dari cangkir teh di hadapannya. Di permukaan, segalanya tampak biasa saja—terlalu biasa. Namun di balik itu, ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang tersembunyi di balik rutinitas yang tampaknya wajar. Ia tidak tahu pasti apa, tetapi firasatnya mengatakan bahwa ini bukan sekadar kebetulan.

Lalu, bunyi bel nyaring menggema dari pusat ibu kota, suaranya tajam dan bersih, menembus udara siang yang terik. Getarannya terasa hingga ke dalam Kedai Teh Holloway, membuat para pelanggan yang sebelumnya berbincang santai seketika terdiam. Tidak ada kepanikan. Tidak ada bisik-bisik penuh tanya. Hanya ada keseragaman gerakan—serentak, terkoordinasi, seakan-akan mereka telah terbiasa dengan panggilan itu, seakan-akan mereka tahu persis apa yang harus dilakukan.

Satu per satu, mereka bangkit dari tempat duduk, meninggalkan teh yang belum habis, dan mulai berjalan keluar dengan langkah yang terarah. Tidak tergesa-gesa, tidak lamban. Seperti sebuah kebiasaan.

Elandor mengernyit, menyesap sisa tehnya yang telah mendingin sebelum ikut berdiri. Dengan gerakan yang hati-hati, ia menyelipkan dirinya di antara arus manusia, berusaha mengikuti tanpa menonjolkan diri.

Di luar, sinar matahari siang menyorot kota dengan kehangatan yang menyilaukan. Bayangan bangunan tampak pendek dan tajam, menandakan matahari berada hampir tepat di atas kepala. Udara terasa sedikit kering, debu tipis beterbangan di antara langkah-langkah penduduk yang berjalan menuju pusat kota.

Elandor mengamati wajah-wajah di sekitarnya, mencari tanda-tanda perubahan.

Mata mereka masih berbinar, ekspresi mereka tetap alami—beberapa di antaranya bahkan masih berbicara satu sama lain dengan suara pelan, membahas hal-hal sederhana seperti harga roti atau kejadian sehari-hari.

Namun, satu hal yang pasti: mereka semua bergerak ke arah yang sama.

Tidak ada yang menoleh ke belakang. Tidak ada yang bertanya. Tidak ada yang memilih untuk tetap tinggal.

Elandor melangkah lebih lambat, mencoba memperhatikan lebih dalam. Di kejauhan, menara jam di pusat ibu kota berdiri tegak, sebuah struktur batu kokoh dengan hiasan ukiran yang menunjukkan detail-detail sejarah kota ini. Di bawahnya, alun-alun utama terbuka lebar, sebuah ruang luas yang dikelilingi bangunan penting seperti balai kota dan tempat pertemuan umum.

Semakin dekat ke pusat, semakin banyak manusia yang berkumpul.

Apa yang akan terjadi?

Elandor merapatkan tudungnya, memastikan kuping elf-nya tetap tersembunyi. Ia tahu, jika ini adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, maka pergerakannya harus lebih berhati-hati.

Di hadapannya, manusia-manusia terus berjalan. Tidak ada yang tertinggal. Tidak ada yang ragu. Dan itulah yang paling membuatnya tidak nyaman.

Alun-alun pusat kota terbuka luas di hadapan mereka—hamparan batu abu-abu kebiruan yang disusun rapi membentuk pola geometris khas arsitektur tua Syslodia. Di tengahnya berdiri sebuah menara tinggi, fondasinya dihiasi ukiran yang menggambarkan sejarah kota, sementara bagian puncaknya menjulang seperti jarum yang seolah ingin menusuk langit. Di sekitar alun-alun, bangunan-bangunan besar berdiri megah, mungkin balai kota, mungkin tempat pertemuan umum, mungkin bangunan administrasi yang dulunya milik berbagai ras—tetapi kini hanya manusia yang memenuhi tempat ini.

Mereka berhenti. Tidak ada dorongan. Tidak ada suara. Mereka berdiri tegak dalam keheningan yang tidak wajar. Satu detik. Dua detik. Lima detik berlalu. Elandor menahan napas, jantungnya berdegup lebih kencang. Udara terasa lebih berat, bukan karena panas, melainkan karena ketegangan yang tak terlihat. Ia memeriksa sekitar. Tidak ada gerakan yang berlebihan, tidak ada yang mencoba melarikan diri, tidak ada tanda bahwa mereka sedang dalam bahaya. Namun… ada sesuatu yang salah. Matanya menyapu kerumunan, memperhatikan detail kecil. Punggung mereka lurus, bahu mereka tidak tegang tetapi juga tidak santai, kepala mereka sedikit terangkat. Dan yang paling mencolok adalah mata mereka. Tatapan mereka tidak kosong, tetapi juga tidak waspada. Justru, mereka tampak fokus. Seperti seseorang yang mendengarkan sesuatu yang sangat penting—sesuatu yang Elandor tidak bisa dengar.

Di telinganya, tidak ada suara apa pun. Hening. Lalu, serempak, mereka semua membuka mulut dan berkata dalam nada yang sangat mirip satu sama lain: "Terima kasih, Yang Mulia!" Suara mereka bukan suara robotik. Bukan pula suara yang kehilangan emosi. Sebaliknya, suara itu penuh rasa hormat, kekaguman, dan keyakinan. Dan itu jauh lebih mengerikan. Elandor merasakan darahnya berdesir, pikirannya langsung berputar cepat. Ada dua kemungkinan. Pertama, hanya manusia yang bisa mendengar suara ini. Kedua, hanya mereka yang sudah dikendalikan oleh sosok yang disebut Yang Mulia yang bisa mendengarnya. Kedua kemungkinan itu sama-sama buruk.

Elandor tetap diam, tetap berbaur dalam kerumunan, tetapi jari-jarinya mulai bergerak perlahan ke pinggang, meraba pegangan senjatanya. Jika ini jebakan, jika sesuatu terjadi selanjutnya, ia harus siap. Dan jika suara itu kembali terdengar... ia harus mencari tahu dari mana asalnya. Dalam skenario masa depan yang ia lihat, Elandor menegakkan tubuhnya dan menahan napas, bersiap menghadapi apa pun yang akan terjadi selanjutnya. Suara tak terdengar itu jelas masih berbicara kepada mereka semua. Namun, tidak kepadanya. Ia harus tetap berpura-pura. Mata manusia-manusia di sekelilingnya masih terfokus ke depan, tubuh mereka masih kaku tetapi tidak kencang, seakan sedang menerima perintah ilahi yang tidak boleh dibantah.

Lalu, mereka semua berbicara lagi. "Baik!"

Refleks, Elandor segera mengikutinya, menyelaraskan nada suaranya agar terdengar natural. Jika ada yang curiga, jika ada yang menyadari perbedaan dalam suaranya, maka penyamarannya akan berakhir di sini. Beberapa detik kemudian, mereka berbicara lagi. "Kami akan menyerang kerajaan elf!" Kata-kata itu keluar begitu alami dari mulut manusia lain, tanpa ragu, tanpa takut, tanpa gentar. Elandor juga mengikutinya. Tetapi saat kata-kata itu lolos dari bibirnya dan ia sampai di bagian ‘kerajaan elf’, dadanya seketika menegang. Apa?! Ia hampir terhuyung ke belakang, tetapi segera mengendalikan ekspresinya, memaksa tubuhnya tetap diam di tempat. Pikirannya berputar liar. Kerajaan elf? Manusia-manusia ini—Syslodia akan menyerang kerajaan elf? Sejak kapan? Bagaimana? Mengapa?

Ia tidak bisa bereaksi. Ia tidak bisa menunjukkan keterkejutan. Ia harus tetap menjadi bagian dari skenario ini. Ia menunggu, berharap ada informasi tambahan. Kapan serangan itu akan dilakukan? Bagaimana caranya? Siapa yang memimpin? Tetapi kemudian, keheningan kembali menyelimuti mereka. Sang Yang Mulia telah selesai berbicara. Tanpa ada tanda atau aba-aba, manusia-manusia itu kembali ke aktivitas masing-masing. Seakan tak ada yang terjadi. Seakan mereka tidak baru saja mengumumkan sesuatu yang bisa mengubah nasib dunia. Elandor tidak bisa menunggu lebih lama. Ia sudah mendapatkan cukup informasi. Sekarang, ia harus kembali ke kenyataan.

Seperti kaca yang retak, dunia di sekelilingnya mulai bergetar dan pecah. Potongan-potongan adegan yang ia lihat mulai hancur dalam semburat cahaya keemasan—satu per satu berubah menjadi debu, menghilang ke udara.

Udara dingin menyergap kembali. Cahaya matahari yang redup menembus celah dedaunan. Elandor kembali terduduk di bawah pohon, keringat dingin membasahi punggungnya. Napasnya masih berat. Jari-jarinya sedikit gemetar. Tetapi ia tidak punya waktu untuk beristirahat. Tangannya segera bergerak ke bahu armor giok hijaunya. Ketukan-ketukan kecil mulai terdengar—kode morse dikirimkan. "Kerajaan Elf akan diserang manusia Syslodia, belum tahu kapan. Sekarang akan melanjutkan ke tahapan berikutnya untuk menggali informasi." Pesan telah dikirim. Sekarang... apa yang harus ia lakukan selanjutnya? Matanya masih menegang.

Di dalam kerajaan elf, suasana yang tenang mendadak berubah menjadi kekacauan yang tertahan. Prajurit-prajurit elf yang mengenakan armor giok hijau kebanggaan mereka tampak berhenti di tempat masing-masing, wajah mereka berubah tegang saat merasakan getaran halus di bahu mereka—kode morse yang disampaikan melalui armor. Mereka berusaha memahami pesan itu dengan saksama, alis mereka berkerut ketika menyadari betapa seriusnya informasi yang baru saja mereka terima. Di sebuah kedai teh di tengah kota, seorang prajurit menurunkan cangkir tehnya, menatap kosong ke depannya selama beberapa detik sebelum bergegas berdiri. Di jalan umum kerajaan, beberapa prajurit yang sedang bertugas saling bertukar pandang, anggukan cepat diberikan, lalu mereka segera berlari ke arah pusat kerajaan. Di rumah sakit, seorang prajurit yang tengah mengawasi sebuah ruangan mengepalkan tangan, lalu tanpa ragu berbalik dan berlari keluar. Dan di pusat kerajaan, mereka yang memang sudah berada di sana langsung bergerak menuju ruang rapat militer. Rambut panjang mereka terikat rapi, warna-warnanya beragam—ada yang kuning terang, ada yang kuning keperakan, tetapi ekspresi mereka semua sama: penuh fokus dan kesiapan.

Sementara itu, di ruang tunggu rumah sakit, Stark dan Elijah masih duduk menunggu kabar Lyra ketika mereka melihat prajurit elf yang tadi berjaga di pintu tiba-tiba berlari keluar tanpa sepatah kata pun.

Stark langsung mengernyit, tubuhnya sedikit condong ke depan, matanya mengikuti prajurit itu hingga hilang di koridor. "Oke, itu aneh," gumamnya, lalu menoleh ke Elijah. "Mereka tahu sesuatu yang kita tidak tahu?"

Elijah, yang sebelumnya tampak tenang, kini melipat tangan di dada, ekspresinya lebih serius. "Bisa jadi," jawabnya, suara beratnya terdengar lebih rendah dari biasanya.

Stark menghela napas tajam, jemarinya mengetuk-ngetuk lututnya dengan gelisah. "Tenebrist ke Syslodia sendirian. Aku tahu dia kuat, aku tahu dia bisa menjaga diri, tapi..." Ia terdiam, rahangnya mengencang. "Aku tidak bisa duduk diam di sini."

Elijah menatapnya sejenak, lalu mengangkat alis. "Jadi kau mau menyusulnya?"

Stark menatap lurus ke depan, kedua tangannya menggenggam lututnya, ragu-ragu. "Aku mau, tapi... dia akan marah besar jika aku ikut-ikut. Dia sudah sangat jelas tidak ingin aku ikut."

Elijah tersenyum kecil, tetapi tidak ada nada bercanda di dalamnya. "Baiklah, kau punya dua pilihan. Kau bisa menyusulnya, dan dia akan marah padamu. Atau kau bisa tetap di sini, tidak membuatnya marah, tetapi jika terjadi sesuatu padanya, kau akan merasa bersalah." Ia mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, menatap Stark dengan mata tajam. "Mana yang kau pilih?"

Stark tidak butuh waktu lama untuk berpikir. Dalam hitungan detik, ia sudah berdiri. "Aku menyusulnya," katanya, matanya bersinar dengan tekad. "Setidaknya aku tahu dia menuju ke Syslodia."

Elijah tidak menghentikannya. Ia hanya menarik napas dalam, lalu menyandarkan punggungnya kembali ke kursi. "Pergilah. Aku akan tetap di sini, menjaga Lyra." Tanpa menunggu lebih lama, Stark berlari keluar, menuju Syslodia.

Langit terbentang luas, biru tanpa cela, dengan sesekali awan putih tipis melintas di bawah mereka. Di antara hamparan udara kosong itu, kereta angin melesat dengan kecepatan yang stabil, nyaris tanpa hambatan. Namun, kereta angin ini bukanlah kereta dalam arti harfiah. Tidak ada roda, tidak ada badan kereta, tidak ada kuda yang menariknya. Yang ada hanyalah seutas tali transparan yang melingkari Tenebrist dan pengemudinya, seorang wildbeast dengan tubuh ramping dan bulu kecoklatan, yang mengendalikan fatum angin untuk membawa mereka terbang. Di antara mereka, melayang tenang, adalah tongkat kayu milik Tenebrist—tanpa ujung runcing, tanpa gerakan berlebihan, tetapi selalu mengikuti keberadaannya.

Seharusnya ini menjadi pengalaman yang mengesankan bagi Tenebrist. Sensasi melayang tanpa bobot, kecepatan angin yang menerpa wajah, serta pemandangan menakjubkan dari dunia di bawah mereka seharusnya cukup untuk membuat siapa pun terkesima. Tetapi Tenebrist tidak merasakan itu semua. Ia berdiri diam, tudung hitamnya tertarik dalam, menyembunyikan sebagian besar wajahnya. Mata hijaunya yang biasanya terang kini redup, tak lagi memantulkan semangat seperti biasanya. Jemarinya yang ramping mencengkeram syal merahnya, menariknya lebih dekat ke dada seakan mencari perlindungan dari sesuatu yang tak kasat mata. Di dalam kepalanya, berputar-putar berbagai pertanyaan yang tak kunjung menemukan jawaban. Dan yang paling mengusiknya, satu kalimat yang terus bergema di dalam batinnya.

"Maafkan aku yang tidak mengingatmu."

48Please respect copyright.PENANATdSxjCupCJ

48Please respect copyright.PENANAKnM9XclhJA