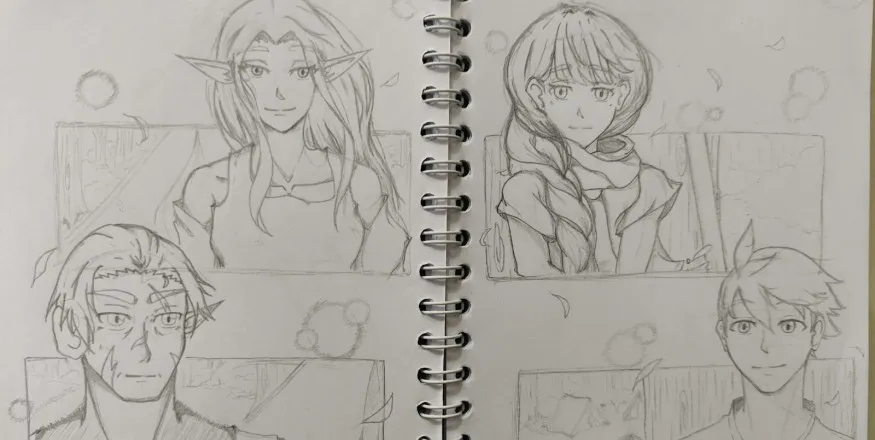

Elandor melangkah melewati gerbang utama Syslodia, matanya menyapu pemandangan kota megah yang membentang di hadapannya. Ia berdiri tegap, tubuhnya dibalut armor giok hijau kebanggaan elf, kilauannya memantulkan cahaya matahari siang dengan lembut, hampir seperti batu giok hidup yang bernapas bersama alam. Gesper-gespernya terukir dengan detail rumit, menyatu tanpa cela, mencerminkan keahlian pandai besi elf yang legendaris. Di pinggangnya tergantung dua pistol, siap digunakan dalam situasi darurat. Sementara di punggungnya, busur panjang beserta tabung anak panah tersampir kokoh, menegaskan dirinya bukan hanya seorang penasihat, tetapi juga seorang prajurit berpengalaman.16Please respect copyright.PENANAmWedhYBeNP

Kota Syslodia membentang dengan keindahan yang menakjubkan—jalanannya besar dan tersusun dari batu-batu persegi yang terpasang dengan rapi, seakan tidak ada celah sedikit pun di antara mereka. Cahaya keemasan dari lentera-lentera besar yang tergantung tinggi di sepanjang jalan memancarkan nuansa hangat, memberikan kesan ramah dan aman. Bangunan-bangunannya menjulang kokoh dengan arsitektur elegan, menggabungkan unsur batu putih dengan ukiran-ukiran kayu berwarna gelap, menciptakan kontras yang menawan.

Di sepanjang jalannya, para penduduk kota beraktivitas seperti biasa—pedagang menjajakan dagangan mereka dengan senyum lebar, suara riuh dari tawar-menawar memenuhi udara, anak-anak kecil berlarian di antara kaki-kaki orang dewasa. Aroma manis dari kue panggang bercampur dengan bau besi panas dari pandai besi yang menempa senjata di kejauhan. Seolah-olah tidak ada yang pernah terjadi di kota ini sebelumnya.

Namun, justru itulah yang membuat Elandor semakin waspada.

Ia datang ke Syslodia atas perintah nona Vedera, dengan satu tujuan: mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa waktu lalu, kota bawah tanah—kota goblin—tiba-tiba diserang oleh pasukan manusia. Tidak ada peringatan, tidak ada alasan yang jelas. Kenapa? Siapa yang menggerakkan serangan itu? Lyra merasa ada sesuatu yang tidak beres, dan Elandor dikirim untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi di balik keramaian palsu ini.

Langkahnya mantap saat ia mendekati toko perlengkapan senjata milik seorang kenalannya—seorang dwarf yang sudah lama berbisnis di kota ini. Toko itu selalu menjadi tempat pertamanya saat mengumpulkan informasi, karena si pemiliknya cukup mengetahui banyak hal yang terjadi di dalam maupun luar Syslodia.

Begitu tiba di depan toko, Elandor berhenti sejenak.

Bangunan itu masih berdiri kokoh, seperti terakhir kali ia mengunjunginya. Dinding batu hitamnya tampak kokoh, dengan ukiran besi yang melapisi bingkai pintu dan jendelanya, khas toko-toko milik ras dwarf. Papan kayu tua di atas pintu masih tertera tulisan besar, meski mulai sedikit pudar, menyebutkan nama si pemilik—Borgun Irongrip.

Di sebelah kanan toko Irongrip, ada kedai kecil yang menjual suku cadang alat perang, tumpukan besi tua dan roda gigi berserakan di depan pintunya. Sementara di sisi kiri, sebuah gang sempit membelah dua bangunan, bayangan gelap menutupi sebagian jalannya, seakan menyembunyikan sesuatu di dalamnya. Di seberang toko, ada lapangan terbuka tempat beberapa pandai besi sedang menempa logam, suara dentingan besi beradu menggema di udara.

Dari luar, semuanya tampak normal.

Namun, entah mengapa, Elandor tidak bisa menghilangkan perasaan ganjil yang merayap di pikirannya.

Dengan satu tarikan napas panjang, ia akhirnya melangkah masuk ke dalam toko—dan mulai menyadari bahwa sesuatu benar-benar salah.

Saat Elandor melangkah masuk ke dalam toko senjata, suara lantai kayu tua berderit pelan di bawah langkahnya. Aroma logam panas dan minyak pernis memenuhi udara, khas toko perlengkapan senjata yang sudah berdiri selama bertahun-tahun. Deretan rak kayu kokoh berjajar di sepanjang dinding, menampilkan berbagai macam senjata—pedang dengan bilah berkilau, kapak besar dengan gagang kayu kokoh, serta belati-belati kecil yang tertata rapi dalam kotak kaca. Beberapa baju zirah juga tergantung di sepanjang tembok, pantulan cahayanya berkilauan di bawah penerangan lampu minyak yang bergantung di langit-langit.

Namun, ada sesuatu yang berbeda.

Toko ini memang masih tampak sama secara fisik, tetapi ada perasaan asing yang merayap di pikirannya. Rasanya seperti memasuki rumah sendiri, namun mendapati bahwa setiap furnitur telah digeser beberapa inci dari tempatnya, cukup untuk terasa salah, tetapi tidak cukup mencolok untuk langsung disadari.

Lalu ia melihatnya—bukan Borgun.

Di balik meja kayu tempat transaksi biasanya dilakukan, berdiri seorang pria manusia. Ia tampak santai, mengenakan celemek kulit yang biasa digunakan oleh pandai besi, dengan tangan yang terlihat cukup terampil dalam pekerjaannya. Namun, wajahnya tidak familiar. Itu bukan Borgun, pemilik toko ini.

Elandor menyipitkan mata. Ia melangkah mendekati meja, pergerakannya tetap anggun meski pikirannya mulai dipenuhi pertanyaan.

"Permisi," katanya dengan suara tegas namun terkendali. "Aku sedang mencari Borgun. Ke mana dia?"

Pria itu menatapnya sejenak, matanya penuh kebingungan. Lalu, dengan nada yang terdengar benar-benar polos, ia berkata, "Borgun...? Aku tidak tahu siapa itu."

Alis Elandor sedikit bertaut. "Pemilik toko ini," lanjutnya dengan suara yang masih terkendali. "Seorang dwarf. Rambut dan janggutnya merah kecokelatan, agak berantakan. Suaranya berat, sedikit serak. Kau pasti mengenalnya."

Namun, pria itu tetap terlihat bingung. "Maaf, tapi aku sudah menjaga toko ini sejak dulu. Tidak pernah ada dwarf yang memiliki tempat ini."

Dada Elandor terasa sedikit lebih berat. Itu tidak masuk akal. Ia pernah berkali-kali datang ke sini, berbincang dengan Borgun, bahkan melihat sendiri bagaimana dwarf itu bekerja dengan senjatanya. Bagaimana mungkin seseorang mengaku tidak mengenalnya?

Namun, ia tidak menunjukkan kebingungannya. Ia menatap pria itu dengan pandangan tajam, mencoba mencari tanda-tanda kebohongan, tetapi yang ia temukan hanyalah ekspresi penuh ketulusan yang anehnya terlalu sempurna.

Akhirnya, Elandor menarik napas, menahan keinginan untuk bertanya lebih lanjut. Jika ini memang sebuah kebohongan, maka menekan lebih jauh tidak akan mengubah apapun—hanya akan menarik perhatian yang tidak diinginkan.

Dengan anggukan kecil, ia berkata singkat, "Begitu, ya. Terima kasih."

Ia berbalik dan melangkah keluar dari toko, meninggalkan pria itu yang tetap berdiri di tempatnya. Namun, sebelum pintu tertutup sepenuhnya, ia sempat melirik ke belakang.

Pria itu masih menatapnya.

Dan di wajahnya... ada senyuman aneh yang tak seharusnya ada.

Elandor melangkah keluar dari toko senjata dengan langkah yang lebih waspada dibandingkan saat ia datang. Pikirannya masih dipenuhi pertanyaan tentang Borgun—dwarf yang seharusnya ada di sana, tetapi kini menghilang tanpa jejak, tanpa ingatan siapa pun.

Ia menyesuaikan genggaman pada gesper armor giok hijaunya, merasakan dinginnya logam yang menempel di sarung tangan kulitnya. Tidak boleh lengah. Jika sesuatu memang terjadi pada Borgun, maka kemungkinan besar ada pola—dan ia harus memastikannya.

Langkahnya kini membawanya ke sebuah kedai teh yang cukup akrab baginya. Kedai Teh Holloway.

Dibangun dengan konsep sederhana dan terbuka, kedai ini memiliki atap kayu tua yang dipernis dengan warna cokelat kemerahan. Tiang-tiang penyangga kayu dihiasi ukiran ringan, menambah sentuhan estetika tanpa menghilangkan kesan fungsionalnya. Lantainya dari batu halus yang ditata rapi, dengan beberapa daun kering yang tertiup angin menghiasi sela-selanya.

Meja dan kursi terbuat dari kayu kokoh, ditata secara semi-melingkar menghadap ke jalanan, memungkinkan pelanggan untuk melihat orang-orang berlalu lalang sambil menikmati teh hangat. Beberapa lentera gantung memberikan pencahayaan lembut, meskipun siang hari masih cukup terang untuk menikmati sinar alami yang masuk dari celah atap.

Aroma teh rempah yang khas menyambut Elandor begitu ia semakin mendekat. Ia telah berkali-kali duduk di salah satu bangku di sini, bercakap dengan Marven, sang pemilik kedai—seorang pria manusia berusia sekitar empat puluhan, dengan rambut hitam bergelombang yang sudah mulai beruban, serta mata cokelat teduh yang selalu penuh keramahan.

Namun, saat Elandor akhirnya sampai di depan meja pemesanan, sesuatu terasa salah.

Marven berdiri di balik meja kayu, seperti biasa, mengenakan celemek krem kusam yang sudah penuh noda teh. Tapi saat Elandor melangkah lebih dekat dan berhenti di hadapannya, tidak ada kilatan pengenalan di mata pria itu. Tidak ada anggukan kecil seperti biasanya. Tidak ada senyuman akrab.

Marven hanya menatapnya dengan ekspresi netral, seakan-akan Elandor hanyalah pelanggan asing yang baru pertama kali datang ke kedainya.

Elandor merasakan sesuatu merayap di punggungnya—bukan ketakutan, tapi kegelisahan yang mengendap lebih dalam.

Tetap tenang, batinnya.

"Marven." Ia menyebut nama itu dengan nada biasa, seperti biasanya apabila ia menyapa Marven.

Pria itu mengerutkan alisnya sedikit, seolah nama itu terdengar asing di telinganya.

"Ya, tuan? Ada yang bisa saya bantu?" suaranya ramah, tapi datar—terlalu datar.

Elandor menatapnya beberapa detik. Ia bisa melihat garis-garis wajah yang sama, cara bicara yang sama, bahkan nada suara yang tidak jauh berbeda. Tapi ada satu hal yang hilang.

Marven tidak mengenalnya.

Ia bisa bertanya lebih jauh, bisa mencoba mengungkap kebohongan jika memang ada. Tapi setelah kejadian di toko Irongrip, ia menyadari bahwa jawaban yang ia dapatkan akan sama saja.

Ia merasa tidak boleh menunjukkan kegelisahannya. Maka, ia memilih jalur paling aman. "Teh rempah, hangat." Katanya.

Marven tersenyum sopan dan mengangguk. "Segera."

Elandor melangkah ke arah salah satu meja di sudut kedai, dekat dengan pintu keluar. Tempat yang cukup strategis untuk mengamati keadaan, tetapi tidak terlalu mencolok.

Elandor menarik kursi kayu yang terasa lebih berat dari biasanya, lalu duduk dengan gerakan tenang. Namun, di balik ketenangan itu, pikirannya mulai berputar cepat. Ia kehilangan Borgun. Sekarang, ia juga kehilangan Marven. Punggungnya menyentuh sandaran kursi yang terasa lebih dingin dari seharusnya, dan untuk pertama kalinya sejak menginjakkan kaki di kota ini, ia merasakan sesuatu yang mencengkeramnya—bukan sekadar kegelisahan, tetapi sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap.

Elandor menatap permukaan meja kayu di depannya, jari-jarinya mengetuk perlahan, mengikuti ritme pikirannya yang menelusuri kembali rangkaian kejanggalan yang terjadi di Syslodia. Nona Vedera—begitulah ia menyebut Lyra—telah memberinya peringatan tentang kota ini sebelum ia berangkat. Syslodia, kota dengan infrastruktur megah dan teratur, pernah kosong tanpa penghuni. Kota yang biasanya penuh dengan berbagai ras itu tiba-tiba berubah menjadi sepi, sunyi, seolah-olah penduduknya lenyap dalam semalam. Tidak lama setelah itu, terjadi serangan besar-besaran ke kota bawah tanah—rumah para goblin. Serangan yang dilakukan tanpa peringatan, tanpa deklarasi perang, tanpa sebab yang jelas. Dan sekarang? Borgun menghilang tanpa jejak. Marven kehilangan ingatannya tentang dirinya. Dan di sekelilingnya…

Elandor berhenti mengetuk meja. Baru sekarang ia menyadarinya. Ketika ia pertama kali duduk, kedai ini hanya memiliki beberapa pelanggan yang duduk di sudut-sudut, menikmati teh mereka seperti biasa. Namun, seiring ia terlarut dalam pikirannya, bangku-bangku yang kosong perlahan terisi. Bahunya menegang. Ia mengangkat tatapannya secara perlahan, menyapu pandang ke sekeliling kedai tanpa langsung menoleh—memerhatikan dengan ujung matanya. Semua yang duduk di sana adalah manusia. Ia mencoba mengingat, dari awal ia memasuki Syslodia hingga sekarang, apakah ia melihat dwarf? Seorang elf? Seorang wildbeast? Tidak ada. Yang ia lihat hanyalah manusia. Terlalu banyak manusia.

Di sebelah kanan, ada seorang pria berusia sekitar tiga puluhan, mengenakan tunik biru tua yang agak longgar, dengan rambut hitam pendek yang ditata rapi. Ia sedang menuangkan teh ke cangkirnya dengan gerakan pelan dan hati-hati. Di sudut dekat tiang kayu, ada seorang wanita berambut pirang panjang yang dikepang ke samping, mengenakan gaun hijau sederhana yang menutupi hingga pergelangan tangan. Ia terlihat seperti sedang membaca sebuah buku, tetapi matanya tetap diam, tidak bergerak dari satu halaman pun. Di meja dekat pintu masuk, seorang pria tua dengan janggut putih dan wajah penuh kerutan sedang mengaduk tehnya dalam gerakan melingkar yang konstan, tanpa pernah berhenti.

Di hadapan Elandor, seseorang baru saja duduk. Seorang pemuda dengan wajah tanpa ekspresi, mengenakan mantel cokelat pudar. Ia tidak membawa teh, tidak membawa apa pun. Hanya duduk di sana, kedua tangan bertaut di atas meja, seolah menunggu sesuatu. Elandor merasakan bulu kuduknya berdiri. Terlepas dari keberagaman usia dan pakaian mereka, ada sesuatu yang terasa… salah.

Elandor mencoba mengajak pemuda di depannya berbicara, menanyakan apakah mungkin pemuda itu ada perlu dengannya atau ada kepentingan lain sehingga ia duduk di depan Elandor. Tetapi pemuda itu hanya tersenyum kemudian berkata, “aku suka tempat duduk ini.”

Tangan Elandor terlipat di atas meja, mencoba mencari ketenangan, tetapi udara di sekelilingnya terasa berat. Terlalu berat. Semakin dalam ia memikirkan situasi ini, semakin kuat perasaan bahwa sesuatu telah berjalan di luar kendali. Ada yang tidak beres. Ia menarik napas dalam dan mulai menyusun kemungkinan-kemungkinan di kepalanya satu per satu.

Kemungkinan pertama: seluruh ras lain diusir atau dipulangkan oleh seseorang, untuk alasan yang belum diketahui. Tapi itu seharusnya sudah menimbulkan reaksi. Rombongan elf pasti akan memasuki kerajaan elf untuk mengadukan hal ini—sebuah laporan, sebuah keluhan, sesuatu. Tapi sejauh ini, tidak ada satupun keluhan yang sampai. Mereka tidak hanya pergi. Mereka menghilang. Dan yang paling tidak masuk akal dari kemungkinan ini adalah amnesia yang terjadi pada Marven. Tidak, ini bukan sekadar pengusiran.

Kemungkinan kedua: seluruh ras lain telah diculik atau dibunuh. Mungkin mereka berusaha menghentikan sesuatu yang terjadi di kota ini, atau mereka mencoba menentang penyerangan terhadap kota bawah tanah. Jika itu yang terjadi, seharusnya ada perlawanan. Setidaknya, beberapa elf yang tersisa di luar Syslodia pasti akan mendengar kabar, atau mengetahui sesuatu, lalu mengirim peringatan. Tapi tidak ada. Tidak ada tanda-tanda, tidak ada yang berusaha mencari tahu. Dan sekali lagi, ini tidak menjelaskan amnesia yang terjadi di kalangan manusia.

Elandor mengernyit.

Kemungkinan ketiga. Kemungkinan yang paling masuk akal.

Ras lain benar-benar telah dihilangkan—diculik atau dibunuh. Dan manusia yang tersisa di Syslodia… telah dicuci otaknya. Itu menjelaskan semuanya. Itu menjelaskan kenapa Syslodia tiba-tiba menyerang kota bawah tanah. Itu menjelaskan kenapa tidak ada satu pun ras lain yang terlihat di sini. Itu menjelaskan kenapa tidak ada laporan, tidak ada perlawanan, tidak ada informasi yang keluar. Dan yang paling penting, itu menjelaskan kenapa Marven tidak mengenalinya dan kenapa manusia penjaga toko senjata Irongrip tidak mengenali Borgun.

Jari-jarinya mengepal. Jika dugaannya benar… maka ia telah masuk ke dalam perangkap.

Elandor menenangkan napasnya, menekan dorongan untuk cepat-cepat berdiri dan mundur begitu saja. Tidak. Jika ia menunjukkan kepanikan, situasinya bisa berubah lebih buruk. Maka ia hanya mengangguk sedikit pada Marven dan berkata dengan nada biasa, “Aku harus pergi. Terima kasih untuk tehnya.”

Ia berdiri dan melangkah.

Lalu Marven berhenti bergerak dan menatapnya.

Bersamaan dengan itu, pelanggan di kedai juga mulai berdiri. Bukan hanya mereka—manusia-manusia yang lalu lalang di sekitar kedai teh pun berhenti bergerak, lalu perlahan memutar tubuhnya, menghadap ke arahnya. Elandor tetap berjalan meninggalkan kedai Holloway, tetapi tubuhnya menegang. Manusia-manusia itu mengikuti Elandor. Langkah-langkah mereka terdengar di belakangnya, tanpa terburu-buru, tanpa ekspresi selain senyuman tipis yang dingin dan tak wajar.

Semakin jauh ia melangkah, semakin banyak yang bergerak. Seperti gelombang yang perlahan menutup celah, mereka mengiringinya. Tidak ada suara lain selain langkah-langkah yang beradu dengan jalan berbatu. Tidak ada yang berbicara, tidak ada suara desiran pakaian, tidak ada bisik-bisik seperti keramaian biasa. Hanya ada keheningan yang tidak seharusnya ada di tengah kota sebesar ini. Ini seperti kota mati dengan penduduk tanpa jiwa.

Bulu kuduk Elandor berdiri. Ia mempercepat langkah. Mereka ikut mempercepat langkah.

Jantungnya berdebar. Ia meneguk ludah, berusaha menekan rasa tidak nyaman yang mulai merayapi dirinya. Ia bisa merasakan tatapan mereka membakar punggungnya. Bukan hanya punggungnya, tetapi dari seluruh arah tatapan itu. Seiring ia berjalan, manusia-manusia lain di depannya menghampirinya perlahan, dengan senyuman aneh, seperti ingin menahan kepergiannya dan menutupi jalannya. Ia bisa merasakan bagaimana gerakan mereka terlalu senyap, terlalu seragam, terlalu salah.

Keheningan itu semakin menghimpit. Langkahnya semakin cepat. Mereka semakin dekat. Hingga akhirnya, ketika udara terasa terlalu berat untuk dihirup dan ketakutan mulai merayap naik ke tenggorokannya, suara itu menggema.

Serempak. Tanpa emosi. Tanpa intonasi.

“Mau ke mana?”

Elandor mengabaikannya. Ia terus berjalan dengan langkah terukur, punggungnya tetap tegak, berusaha menahan kegelisahan yang perlahan mencengkeramnya. Kedai teh itu sudah ia tinggalkan, tetapi bayangannya masih terasa di belakang, seolah setiap sudut kota ini terus mengawasi langkahnya. Jalan yang ia lewati luas, berbatu, diapit bangunan-bangunan tua dengan jendela-jendela kecil yang kini tertutup rapat, tetapi jumlah manusia yang terus menatapnya dan berjalan menghampirinya membuat itu semua terasa sempit. Cahaya matahari siang seharusnya memberikan kehangatan, tetapi di sini, sinarnya terasa redup, seperti tersaring oleh sesuatu yang tak kasatmata.

Ia terus berjalan, mencoba tetap tenang, tetapi suara langkah lain terus mengikuti. Bukan hanya satu atau dua—tetapi banyak.

"Mau ke mana?"

Suara itu terus terdengar berkali-kali, hampir seperti bisikan yang terlalu dekat dengan telinganya. Ia tidak berhenti, bahunya menegang, tetapi tidak langsung menoleh. Sesuatu dalam dirinya tahu bahwa semakin ia menunjukkan reaksi, semakin buruk situasinya. Maka ia terus menuju gerbang utama, berusaha segera pergi. Tapi gerbang utama itu seperti lebih jauh berkali-kali lipat dari seharusnya.

Dari ujung matanya, ia melihatnya—orang-orang yang sejak tadi mengamatinya. Mereka berdiri diam di depan pintu rumah masing-masing, di sudut-sudut jalan, bahkan di loteng-loteng bangunan yang mengapit gang ini. Beberapa di antara mereka baru saja membuka jendela lantai dua, kepala mereka menyembul keluar dengan gerakan terlalu halus, terlalu bersamaan. Bahkan ada yang melangkah turun dari lantai dua, bukan dengan tangga, tetapi langsung dari jendela, menjatuhkan tubuhnya dengan gerakan aneh yang tidak menunjukkan rasa sakit sedikit pun, lalu berdiri tegak seolah itu hal yang biasa.

"Kamu harus tetap di sini."

Senyum mereka semakin melebar. Lebih dari yang seharusnya bisa dilakukan wajah manusia. Bibir mereka tertarik dengan sudut yang salah, terlalu lebar hingga hampir menyentuh pipi, namun kulit mereka tidak robek, tetap utuh. Mata mereka tidak berkedip, terlalu tajam menatapnya, tidak dengan ekspresi marah atau benci, tetapi sesuatu yang jauh lebih mengerikan—kesadaran yang terlalu penuh, seolah-olah mereka melihatnya lebih dalam dari sekadar tubuhnya.

Jantung Elandor berdegup cepat, tetapi ekspresinya tetap tenang. Tidak, ini bukan manusia biasa. Apa yang terjadi di kota ini? Apakah ini semacam sihir? Apakah mereka masih hidup atau hanya cangkang kosong yang digerakkan sesuatu?

Tangannya mengepal, bukan untuk menyerang, tetapi untuk memastikan dirinya masih di sini, masih nyata. Udara di sekelilingnya terasa semakin berat, seakan ada sesuatu yang menekan tubuhnya perlahan, mencengkeramnya dengan jemari tak terlihat.

Di lantai dua sebuah bangunan di dekatnya, sebuah jendela terbuka pelan, tidak terdorong angin, tetapi oleh sesuatu di dalam. Perlahan, kepala seseorang muncul, wajahnya setengah terhalang bayangan, tetapi Elandor bisa melihat matanya yang gelap dan kosong. Tanpa suara, orang itu mulai keluar dari jendela, tidak dengan tangan atau kaki, tetapi dengan tubuhnya yang bergerak turun seperti boneka yang tidak memiliki sendi.

Di belakangnya, suara langkah-langkah semakin mendekat.

"Kita sudah menunggumu."

Elandor mencoba menelan napas yang mendadak terasa dingin. Jalanan di hadapannya yang seharusnya terbuka kini dipenuhi manusia manusia yang terus melangkah pelan dengan senyuman terlalu lebar, dan dengan setiap detik yang berlalu, ruang untuk melarikan diri semakin terasa sempit.

Tetap tenang. Jangan panik. Jangan bereaksi berlebihan.

Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa ragu apakah ia bisa keluar dari sini dengan selamat.

Elandor merasakan jantungnya berdetak kencang, seolah udara di sekitarnya menekan tubuhnya dari segala arah. Jalanan di Syslodia sudah menyempit sepenuhnya tertutup oleh manusia dengan senyuman yang terus melebar tidak wajar, seakan wajah mereka bisa robek kapan saja. Tembok-tembok bangunan di kanan dan kiri menjulang lebih tinggi dari yang ia ingat, seperti menelan langit.

Elandor berhenti melangkah, ia sudah diapit oleh gerombolan manusia tidak wajar itu.

"Mau ke mana?"16Please respect copyright.PENANAm67Vi7zjQh