X X X

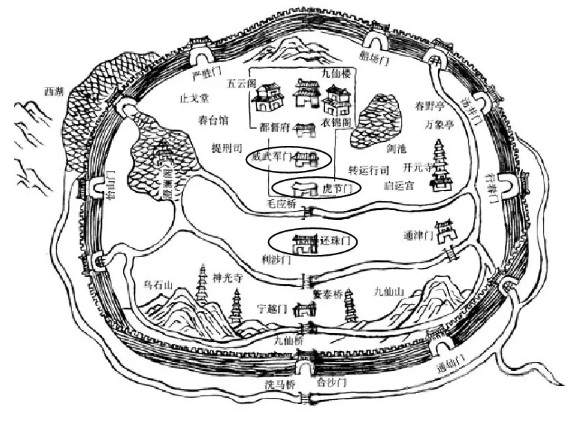

...閩江浩浩蕩蕩於福州中游開叉又合流,形成南北兩江。南江於福州城南流淌而過,北江則從福州城中間,直穿而過,將福州城劃分成了南北兩城。幾艘巨大的海船,就泊靠在江邊。因為就算再大的樓船,也能從閩江口溯江而上,及至福州城。且見福州城,四周高山峻嶺包圍,使得有如水鄉澤國的福州城,更宛然如盆。清兵入關後,南逃的唐王朱聿鍵,即在福州被鄭芝龍擁立為帝,即為隆武帝。且鄭芝龍還將自己在江北城內,臨著府衙的官邸,送給了隆武帝當居所。之後,鄭芝龍起了二心,蓄意自仙霞關撤兵,引清兵入閩後,迫隆武帝西逃,最後落難於汀洲。爾後,受洪承疇招降,而欲降清的鄭芝龍,卻在福州遭清兵突襲挾持,押解往北京軟禁。但鄭芝龍在福州,有如皇宮般的那座官邸大宅,既未毀於戰火,也並未荒廢。而是成了大清朝閩浙總督的官邸。十數年來,這座侯門深似海的官邸的主人,正是閩浙總督,四朝元老李率泰。這不!陣陣秋風席捲過蕭瑟的內院,院內西廂的角落有棵古榕,黃葉落了滿地,卻見閩浙總督李率泰,正一臉愁苦面容,獨坐廂房內的炕床上。一雙皺紋滿佈的老眼,卻是直盯盯的瞧著,手中拿著的一塊五兩重的金元寶。

194Please respect copyright.PENANA6bDnlciPhk

「做人奴才的!最重要的,無非就是要能揣摩上意!去年集三省水師,於海門戰敗後,不敢返回北京的達素,於是在福州吞金自殺!好歹,朝廷沒再究其敗戰之罪,總算保住了兒孫的爵祿!那我呢?四朝元老又如何!終歸是奴才啊!」心事重重的望著手中五兩重的那定黃金,十二歲入宮服侍努爾哈赤,又經皇太極、順治至康熙,四朝為滿人奴才的李率泰,豈不知何謂「戒慎恐懼」。所以自從達素,因兵敗,而吞金自殺後,就此李率泰就將那錠五兩重的黃金,時時刻刻都帶在身邊,以為自己的警惕。將視線從那錠黃金移開,望向窗外的蕭瑟秋景。一雙老眼中但見院中那老榕樹,就算應是四季常綠,此刻面對秋風狂掃卻也簌簌抖落滿地落葉。恰如李率泰這四朝元老,莫說四朝以來高官厚祿,不枯不萎。實則伺候滿人主子,日日夜夜無不過得膽戰心驚。隨手將那錠黃金,放在炕床上的矮桌,卻見那桌上正放著一封信函,信末的署名是提督馬得功。原來,正是數日前,馬得功從泉州命來送來的信。信中並告知李率泰,已奉命派人將兩個荷蘭人,護送到福州之事。眼前矮桌上的這封信,這幾日來,李率泰已經看了好幾次。因為這兩個荷蘭人的出現,對於十數年來剿賊無力,一籌莫展的李率泰而言,簡直就有如救命的仙丹般的重要。但馬得功的信,都已經來了五六日,卻還看不見兩個荷蘭人來到福州。日日等待,這卻又讓李率泰,不禁感到焦急難耐。

『稟大人!門外有兩頂轎子,說是馬提督命人從泉州護送來。不知大人要不要見?』望著廂房窗外的蕭索,正就李率泰心煩氣躁,忽見得門房來報。「既是從泉州來的兩頂轎子,自然就是那兩個荷蘭紅夷。」聽得通報後,李率泰的兩眼一亮,那眸中的光輝,瞬間卻是在老眊的眼皮下,一閃而過。隨即,口氣平淡的說:『開旁邊的小門,讓他們進府。把轎裡的兩個紅夷,帶到我慣常吃飯的側廳去。別給他們坐椅子,讓他們坐地上。等會兒我過去後,把我的晚膳也送過去。再去把幾個參軍大人找來!』門房走後,李率泰將桌上的那錠五兩的黃金,又收回了袖袋裡,卻是拿起了馬得功與黃梧寫來的信,從頭又看了一遍。這邊摳摳,那邊摸摸,似乎一點也不急著要去會見兩個荷蘭人。至於兩個荷蘭人,赫特與克雷沃克。從泉州,一直坐轎到福州,翻山越嶺又過江。直走了六日,總算是走到了他們要見的大官的官邸。而這六日來,雖說是坐轎,但兩個六七尺的大漢,擠在那狹窄的小轎內,連伸個腿,伸個腰都困難,說來可也真的不好受。唯見識了中國的地大物博,卻是讓二人,有如馬可波羅遊歷中國般,不禁大為讚嘆。

194Please respect copyright.PENANAuHIuRKIp8y

『馬可波羅說的果然是真的!中國果然是地大物博啊!從沒見過這麼大的城,坐船過了一條江,進了雄偉的城門後,一條大馬路走了幾個小時走不到盡頭。又遇到了一條江,江中還泊靠著就像荷蘭戰艦一般大的大船。結果還要乘船到對面去,因為對岸才是這座城真正的中心。倘若中國人的大船,可以直接從海上航進這座城,那我們荷蘭人的船應該也可以!這真是一趟偉大的旅行!...我們總算看到了一座中國的宮殿...』赫特與克雷沃克,坐的兩頂轎子,從正門旁的小門,被抬進了總督府後,簡直目不暇給。屋頂兩端翹起的飛簷,琉璃瓦下繁複的藻飾與斗拱,雕梁畫棟的房舍一間接連一間,曲折的迴廊外,更有著像畫裡畫的山水造景。二個荷蘭人被請下轎後,看見如此巍峨宮殿,還以為是到了中國皇帝住的地方。倘若沒人引路的的話,進入到這屋舍眾多的宮殿,恐怕會有如進入迷宮般,不知怎麼走。幸虧下了轎後,即有接待的門房前來引路。而且就像在泉州一樣,中國百姓極為熱情,看見二個外國人後,宮殿內的男男女女就不斷的,從四面八方湧過來。有的趁亂,還在二人的身上到處伸手亂摸。甚至還想拔扣子,或是撕走袖口的蕾絲做紀念。好在,門房將二人帶入一間房間後,總算才隔離了那些七手八腳的熱情的民眾。但接待的門房,似乎卻不像其他中國人那麼熱情,反是態度有點冷淡。將二人帶進了那間有點陰暗的房間後,居然就直接示意二人坐在地上。

194Please respect copyright.PENANAq8yUB0n6Km

「房內有椅子,為何卻不讓我們坐!」一縷日光透進鏤花窗的房內,靠著牆邊,就有一排中國式的茶几與椅子。當下赫特,不禁狐疑問說:『閣下!可不可以讓我們坐椅子?』見那接待的門房,卻是一臉冷漠,面無表情的回:『椅子是給大人們坐的!你們坐地上!』赫特與克雷沃克,只好坐地上。等了半日,卻是讓二人枯坐,再沒人來招呼。枯坐之際,四下張望,只見那略顯陰暗的房間內,前方是一張看是檯子般的石床,應是磚頭砌。且見石床上擺了一張茶几,後面的牆上,則繪有一幅狩獵圖。圖中的狩獵者,各個都紮著辮子,英姿颯爽的騎在馬背上,看來應都是韃坦人。正就赫特與克雷沃克,四下張望之時,前方石床旁的側門,忽走進來一個滿臉皺紋的老人。老人走進房後,也沒打招呼,也沒看赫特與克雷沃克一眼,卻是逕自脫了鞋,爬到了石床上,面對著茶几,盤腿而坐。當然赫特與克雷沃克,並不知道,那屋內的石床,乃是中國東北的韃坦人,生活起居慣常坐臥之處,叫炕床。

炕床,因床下可燒炭火取暖,所以在天寒地凍的東北,滿州人多習於這樣的磚石床。但福州地處南方,氣候濕熱,其實根本也不適合炕床這種東西。然因李率泰十二歲,就入宮服侍努爾哈赤,所以他的日常生活起居,衣食打扮,也早就跟滿人都完全相同。就算十數年來,身為閩浙總督,置身氣候濕熱的福州,可李率泰依然在其官邸,舉凡日常坐臥之所,譬如書房、臥房、會客廳與議事廳等...都建了滿州人的炕床。主要,因為李率泰不敢坐椅子。「椅子乃是木頭所製,又只有細細的四隻腳,要是一個坐不穩,恐就會跌個四腳朝天!」這種不安全的恐懼感,始終盤繞在李率泰的心頭。原因,是十二歲那年,李率泰入侍努爾哈赤。有一回,李率泰坐在一張小椅子上,沒注意到努爾哈赤前來。沒想到努爾哈赤見李率泰擋路,竟從後頭,一腳把那張椅子給踢翻。頓讓李率泰跌個四腳朝天。從此後,做滿人奴才的李率泰,也更明白了自己的身分地位;更再也不敢在滿人主子面前坐椅子。縱然時隔數十年,而今的李率泰更已是個封疆大吏。然而在其所居住的官邸,依然每個房間幾乎都建有炕床,這才能讓他安心。包括每日吃飯、批閱公文、召見官員議事...無論做甚麼事,也幾乎都在炕床上。

這不,當李率泰進了側廳,上了炕床後,才盤腿坐定。即見有僕役,以漆木匣子端著飯菜進來。爾後就將那飯菜,端到了炕床上的矮桌上。待碗筷都擺定,李率泰也就舉起筷子來,有若旁若無人般,一口一口吃起他的晚膳。

194Please respect copyright.PENANAhJPvhWkLkk

194Please respect copyright.PENANAzQnR9lQ5fH

「基督啊!這個怪老頭是誰?難道他就是我們要見的大官嗎?如果是!那他為什麼都不跟我們說話,只顧著自己吃飯!還要讓我們看他吃飯?」一縷斜陽照進的房內,雖說陰暗,卻也不至於暗到,連地上坐著二個壯碩的荷蘭人,都看不到。見那個紮著長辮的韃坦怪老頭,一進房內就燜不吭聲,坐在石床上,大嚼飯菜。當下讓赫特與克雷沃克,面面相覷。只因那陰暗的房內,有股威嚴且沉悶的氣息,恰似千斤重擔壓在人的心頭上,使得二人也不敢出聲詢問。卻是心中難免懷疑,恍若二人走了千里路遠,從登岸的海灣來到這大城;就是專為了來看這韃坦怪老頭吃飯。及韃坦怪老頭吃了約半碗飯,見四五個同樣紮著長辮的韃坦人,走進了房間。...

194Please respect copyright.PENANAmlWawd9E1G

194Please respect copyright.PENANAmlWawd9E1G

194Please respect copyright.PENANA6PhsDn1nb6