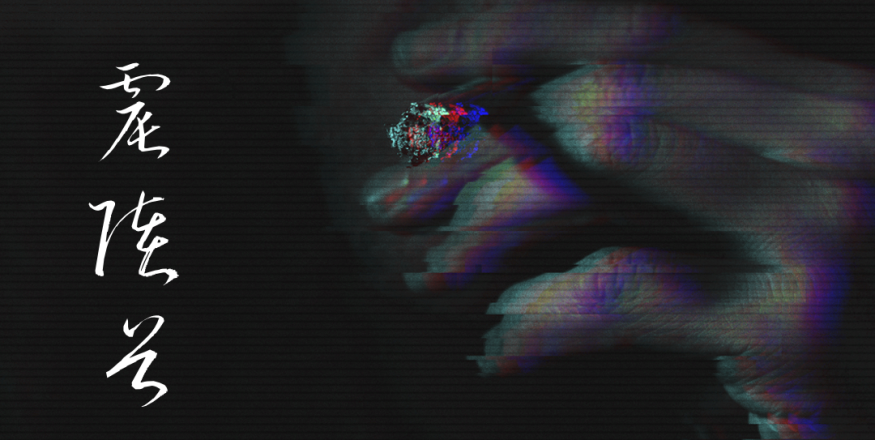

震陸首在家時抑鬱症才發作。食慾不振,沉沉重重的頭顱好像灌了水,扭動腫脹的脖子,想開口哼歌,喉嚨一陣灼熱,渾身乏力。

閉眼,耳鼓翻滾着這兩年入宿後的讒言斥責。迎新營組員覺得他太小心眼,迎新營後組員開了新的whatsapp組,排擠他;今年當OC,還以為能挽回一點顏面,派對裏他獻唱一曲,唱完卻台下一板掌也沒有,大家都視若無睹地各自嗨;樓裏,上年他大費周章從家裏搬PS4到舍堂,樓友不是打麻雀就是去他的鄰房玩別人的PS4,至於今年,室友還好,但是⋯⋯燈籠、燈籠啊。原來我只是一枚棋。

輾轉反側,徹夜難眠。

睜眼,小小的鐵窗,刺眼的陽光照進來,燒焦了眼睛。

放在客廳的電話昨晚響了很多遍,螢幕一閃又閃,原來已有四十多個未接來電,連whatsapp短訊也四十多條未讀。

他嘆口氣,更了衣,先下樓剪了碗skin head,長長的卷髮斷散在地,一臉犯人相。坐上970回舍堂,途中逐一播放未讀的錄音,一些來自Joe Lin,一些來自Nat。Joe Lin 本來不跟他熟絡,在錄音他恭恭維維地懇求他不要將對話外傳,又問他為什麼要告訴他此事,下一段錄音又多謝他的告知,語氣如若意料之中,冷靜得緊。

另一箱,四十多個未接來電都是Nat,她尖銳的咒罵填滿了其餘的WhatsApp錄音,「屌你老母我同你無仇無怨你——你做咩啊!」、「你條死短撚快啲同Joe解釋返根本就冇呢件事發生!」、「做人做到你咁賤你啲咁嘅賤人應該去死」⋯⋯

顛簸的車路上,他的耳塞盡是Nat歇斯底里的呼嚷。由咒罵,到哽咽,到哀求。最後的錄音,她終於如願地屈服了。

「對唔住⋯⋯做乜都得,我唔quit燈籠都好,我、我真係唔可以無咗Joe⋯⋯當我求下你。」

震陸首關了螢幕,閉上眼,如釋重負地舒口氣。

「屌你仲有面返黎!」燈籠瞪眼,纖瘦的食指在震陸首的鼻尖亂揮,「屌你老尾你唔好唔記得我下年住唔到係因為你!」

「唔。」倚在門框的震陸首側身進入燈籠的房間,把桌上他送的唱片、書、松木板上釘着一起看的電影票、照片一一摘下來。燈籠一聲不吭地看着他把回憶撕下來,盒裹物品越來越多,轉眼間案頭已清空了大半,松木版色彩不再繽紛,只剩枯葉的焦黃色。燈籠的淚珠在眼眶裏打轉,乾癟癟的唇緊閉着,事情已不堪言狀。

「Sor。」震陸首點了點頭,踽踽抱着物品回到自己的房間。

「係啊死遠啲啦屌你老母!」沙啞的聲音如淚流淌在走㾿,有人探半個頭出來,只見震陸首呯聲關門,又速速縮了回去。

燈籠獨自一人在房裏,捲縮在床,被子罩着身體,一股鬱憤衝上胸口,拳頭用力地𢰸進去心臟,想大聲嚎啕,但喉嚨卻擠不出聲來,淚滾蕩在眼眶,沾濕了床褥,揮發掉震陸首的體氣。

震陸首聽不到哭喊聲,回到房,雜物倒散在桌,呆呆滯滯地在下來,又吞了兩粒抗抑壓藥,撥通了曉娜的號碼:「我做完你要嘅野,你要兑現承諾。」又撥通了Nat的號碼,約她來自己房間。

未幾,穿着熱褲的Nat推開門,迅速上了鎖。

「你想點?」她兩眼通紅,定是哭了很多遍。

「乜你好傷心咩?」

「我屌你老母啊!你話過唔同任何人講㗎!」她的淚涓涓而下,手指翹指着震陸首。

他只是輕輕一笑,搖了搖頭,説:「係啊,咁又點?你唔係信一個成間Hall都憎、折墮到要喺𨋢到揾SP嘅人啊?係你戇鳩咋八婆!」他凶狠地瞪着Nat。

「我同你講,你唔撚洗旨意我會比燈籠留低,你都唔會留到!」

「我知啊,你覺得我仲care咩?」他手一攤,嘴臉可惡。Nat怒得渾身打震,血紅的耳朵彷彿下一刻會充爆:「你呢啲仆街人渣,應該死!」

震陸首冷冷地望着她,目無表情地看門關上。

對,我這種人渣,應該死。

ns18.117.92.75da2