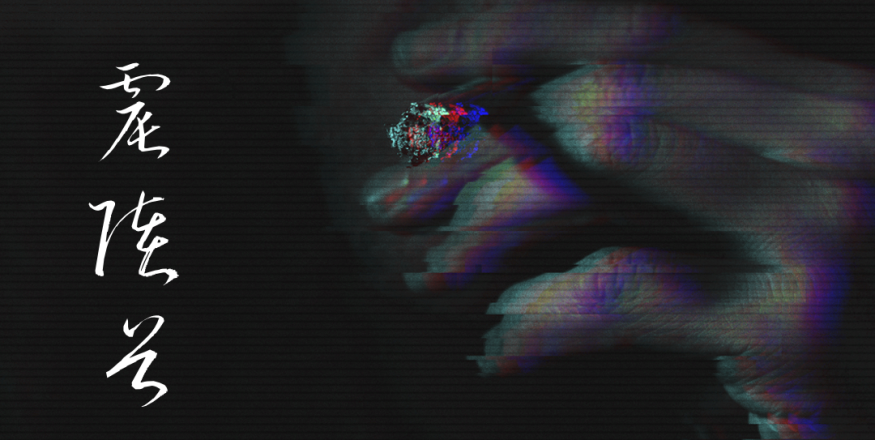

出內部通知的當天,震陸首的物品全都回來了。那些寄存在Kai Ching的唱片,那摞原本擱在燈籠房間角落的哲學書,全都物歸原處了。現在他背着我坐在後方,咪高峰架在鼻尖前,輕啍着鬱悶的藍調。

回來後,他的聲音像隔了一匹紗布,朦朦朧朧的,像吶喊後的沙啞,又像哭泣後的鼻音。歌聲微弱地傳進咪高峰,像絲綢柔順,又有綢質柔韌,悠揚圓轉,卻就不知他在唱甚麼。

震陸首跟燈籠分手,這是意料之中的唯一結局。即使他們實際年齡只相差了一年,使人朽壞的宿年相差了三年;要麼一方從良,要麼一方從惡,沒有中間。我想,震陸首分手了,該是選擇了從良。

即使首個學期幸存的震陸首和燈籠,學年尾終要見真章。

「你下年仲住唔住。」我聽到後方的歌聲歇止,才敢提聲問。

「唔⋯⋯可能啦,我都唔知。可能唔到我揀呢。」他的聲音確實蒙上一層紗布,朦朧得難以辨識。我問:「你知唔知莊諗住點處置燈籠?」

「佢哋仲考慮緊,我——」我身後突然一下嗦鼻聲,又續説:「都已經唔關我事。」

我暗歎了一口氣,彷彿又再聽到上學期麻雀枱「震蛋、震蛋」的聲音。日子倒回去,還要更糟。

「咁你仲想唔想住?」

身後,他的呼吸閉住了,沉默良久。

「我想。」他嚥了嚥口水,道:「我老豆老母鬧緊離婚,我唔想返屋企瞓。」

我回頭望向他一動不動的skinhead後腦勺,想像不到他經歷着甚麼,該安慰他嗎?但我又不懂安慰人。住宿的原因很多,家人為由通常是最為普遍。他們不是逃避問題,難道舍堂裏的問題不多嗎?他們只是想在沒有樹陰的地方找到一羹認同,一絲慰藉。

「無野,好小事。你唔洗安慰我。」他的手指滯留在鍵盤的半空,輕輕擊下,重歸飛快的節拍,修改了一個又一個檔案的名字,頭顱一晃,蘑菇擺動如柳,撥落了幾根銀光髮絲。

叮——我拿起電話,是燈籠:come 1105,「sor,我出去一陣。」

推開門,一陣濃烈嗆鼻的朱古力曲奇味撲鼻而來。霎眼看去凌亂不堪的房間,我不禁倒抽了一口氣。我碎步邁前,地上一灘香油慢慢地滲進灰色麻布的地氈,床邊的夜燈倒了下來,透出暗淡的橘黃,木啡的床和書櫃變得幽深,好像一堵高高的城牆困着這正在吶喊的房間。床上一大堆未摺的衣服,運動服夾雜着短襪內衣幼𧘹,一捆大石頭的坐在床頭。側旁是眼神空洞的燈籠。

從眼裏,我看到他的支離破碎的靈魂。

他口一顫:「我唔想走,我想住埋下年。」他深邃的眼睛抬起來,透進我的靈魂:「大家係咪都好想我走?」

「無,大家無咁諗過。」

他破碎的眼神抬着凝視我,輕聲道:「I will appreciate if you could help me ask ask your 上莊confidant ⋯⋯」即便我跟Joe是朋友,但我向來少過問莊務。有些事,寧願無知,一世蒙在鼓裡。

「我可以試下問,但你想唔想自己勸,我可以俾佢電話你。」

燈籠紅紅的頹眸擠出可憐的眼神。

「唔,」我點了點頭:「我即管問下。」話畢,我依然佇立在原地,把這場景深深烙在腦海之中。

回到房間,震陸首的電腦螢幕未關,但人卻不在。正好,我立刻撥了一通電話給Joe,「電話暫時未能接通,請遲啲再打過啦」我撥了數遍,還是跳了去留言信箱。唉,愛莫能助。我發一則短訊問他在哪,又只有單剔,看來他在忙。我伸了伸懶腰,攤上床,不久,睡意來襲,我昏昏噩噩地睡了。

醒來時,震陸首的電腦螢幕已進入了休眠的黑屏。我搖醒電話,十二點四十七分,三通未接來電,宿群Whatsapp傳來新一張宿生名單,一張沒有Kai Ching名字的名單。

十一樓的對話發生時,住在頂層二十一樓的Joe Lin徐徐走到十五樓的莊房,推門,與坐在房尾的嬈娜四目交投,稍稍點了點頭,便靜悄悄地鎖上房門,一步一步蜻蜒點水般輕地走到她旁,然後填上她騰空的沙發。

「Nat呢?」嬈娜媚眼如絲地問。

「佢話唔得閒。」Joe Lin直視前方,冷靜地撒了謊。Nat自從被他揭發她與震陸首出軌後便人去無蹤,他更沒有跟她提起這次的「莊會」。嬈娜嘴角含春:「咁咪得我哋兩個囉。」她的手指爬上他的肩膀,慢慢向後掃,撫掃了他半個後背,停在腰帶處。

「Nat話想quit走燈籠,你點睇?」Joe Lin目光稍稍下移,擎在嬈娜的下巴。

燈光昏暗,濃情蜜意,猶然回到魚水之歡的那夜荒誕。

嬈娜如水如潮的汪睫一眨一眨,輕聲地説:「燈籠佢人緣幾好啊,都係住多一個sem啫,咪比俾佢住埋囉。」Joe Lin眼珠一滾,心裏浮現出震陸首的短訊,莞爾而道:「咁又係嘅。」燈籠唔留,震陸首又點會留低同Nat墮胎呢?Joe Lin 心中有算,只差莊友的一聲咐和。

嬈娜凝視着Joe Lin,擔憂地説:「你唔驚Nat嬲你唔贊同佢咩?」

「少少啦,不過你話唔想,我都無計㗎。」他聳聳肩,擠出那招牌笑容。

嬈娜聞言沁人,淺笑道:「咁我哋咪要quit走多一個local?」

「我哋quit走一啲唔關事嘅,一啲阻礙到我哋嘅人囉?」Joe Lin 的字吐得特別慢,尾音像珠圓玉潤的水晶在啫喱中彈動,餘音嫋嫋,嬈娜會心一笑,依了在他的胸膛上:「震陸首?」

「梗係唔得啦。我哋咁咪拆散咗對鴛鴦,你都唔想俾人拆散㗎,嘻。」

「Kai Ching呢?佢都無乜contri⋯⋯」嬈娜脱了鞋,在他的肚前縮成了一胎,他輕撫她頭頂,手指在她的脖子打滑,説:「都得。」一頓:「你點話點好啦。」

嬈娜怕癢脖子一縮,夾實了他粗獷的手指,説:「我好攰啊,不如一齊瞓陣呀?」

Joe Lin在夜燈下的臉孔只有一面着色,另一面是完全的黑:「剩係瞓?」嬈娜抬頭直視Joe Lin:「你唔想剩係瞓呀?咁——我哋係咪一齊啊?」他們都發展到這裏了,嬈娜就是想逼他説出名份來。

Joe Lin慢慢地拆開她的雲髻,金灰色的長髮舒在他的大腿,從容地説:「開始咗就會完,但係唔開始呢,就永遠唔會完。」

嬈娜箍緊他堅實的腰腹,不服氣地嗯了一聲,頭顱栽進了他胯間,好像咬着他的根,便是拿到他的心。Joe Lin舒服地向後依,身後的鐵櫃微微地搖擺起來,他看着不停起伏的髮辮,嘴角不禁上揚起來。

凌晨十二點正,新宿生名單便衣衫不整地起床了。

ns18.224.32.173da2