震陸首,他總是不由自主地震動。唱歌時,他聲帶在震,音韻在震,身體在震,頭也在震。他的身子矮小,四肢粗大,膚色白滑,加上至中學時起一直沒變過的蘑茹頭,配上一對扁長的吊梢眼,臉龐似是一隻剝了殼的白雞蛋,人人都叫他「震蛋」。我搬進房間做他室友時,他也是這樣自我介紹。

震陸首大學一年級時跟一個同科女生拍拖,不時會帶她回舍堂「屈蛇」,樓友都跟她相熟。冬假時,卻有人在赤柱撞到她跟另一個男生親熱,尾隨上了一間套房。傳聞那個男生的是震陸首的好友。這是我在宿舍聽的第一個故事。

傳聞,那個聖誕震陸首反鎖在房間裏日夜暴食,出來後,身子整整漲了三個碼。跟他同房的大仙也勸喻不了他,任他自暴自棄。

震蛋很介意別人的眼光,所以沒有人敢在他面前提起他的前女友。人人都警告我他的脾氣,別亂惹他。當他的室友,更要謹言,住舍堂住到賠上姓名就不好了。我忌他三分,在房裏只會各做各事,最多交流便是中午叫foodpanda。

説真的,我可不敢胡言亂語,天知一個不小心踏中他那條神經線,他動粗起來不是就着就着來,曾經有人説起他的往事,打架打進醫院。正想詳問,大仙又不説了,我三催四請,阿強嫌我煩,便一五一十抖了出來。

以前,遷客騷人在十一樓起手便打八圈麻雀。有次,在外頭喝得爛醉的一個雀友下來打牌,那人是K的中學同學,青梅竹馬,一坐下來,餘人面面相覷。震蛋當時還是新手,打牌慢,醉漢在一旁就發脾氣,不斷挖苦他。當時阿強坐東家,越看震蛋的臉越來越臭,心知不妙。沒有人勸阻醉漢嗎?我問。沒有。阿強當時還是個胖子,沒有現在渾身是膽的肌肉。

「打咁慢唔怪得之K唔要你啦。」醉漢見震蛋斂着臉,越高興放肆。

到震蛋出章,他擎起一筒,遲疑了許久,醉漢突發一句:「諗諗諗,使唔使諗埋點解K唔要你呀!」

驀地,木桌一抖,劈劈!醉漢臉上熱辣辣紅赤赤五根短粗指印——醉漢暴怒,掹倒桌椅,一揮醉拳,震蛋的鼻樑移了位。

震蛋從醫院回來後,麻雀枱的氣氛不如以往,人人都鬧震蛋牌品差。哪醉漢打人沒有後果?我問。醉漢是K出軌對象的好友,來自二十一樓。二十一樓全都是宿生會的人,怎會有後果?

震蛋卧床一個星期後,他鮮會打麻雀。大家問他玩不玩,他都耍手擰頭,不是擔心傷痕累累的樣子不能見人,是怕出房會有命案。

我聽畢,一切恍然大悟:「原來條規則係噉黎。」

震蛋以為大家不敢再開他玩笑;事實是,我入舍堂學台牌的第一條規則,便是打出隻一筒時要説「震蛋」來警告別人要「積口德」,否則賠每家兩番。規矩莫名其妙,明明震蛋是受害者,他卻受人欺罵,可想而知,我的室友並不怎受歡迎。

距離他分手已經一年多,他的樣子還是滲着一股頹氣。我剛進來的時候他只是一兩句的寒喧,我還道他慢熱。

到了大一的第一個學期的中後,我才掌握好的大學的生活節奏,少了歸家,好好享受人家口中的舍堂生活。在房間留多了時間,我發覺他甚少出房,整天躲在房間作歌。

其實他很有趣,有次我們在房間閒聊。我裝糊塗地問他,上年他的freshman year發生了甚麼事,靠甚麼留得下來呢?

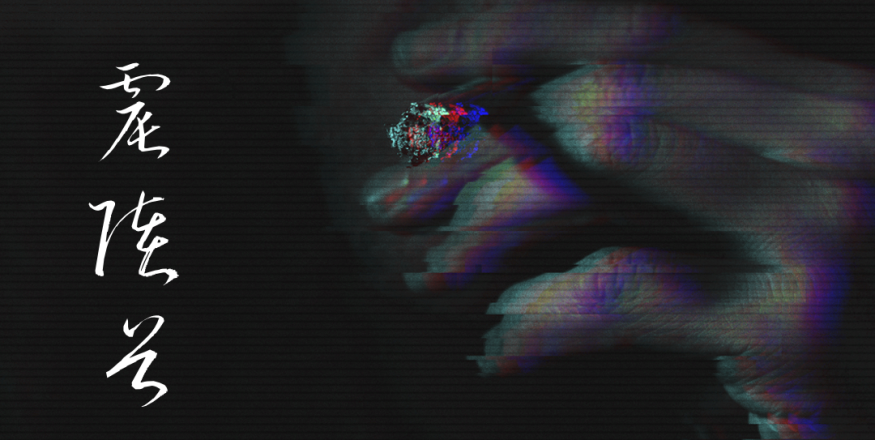

他手上一根電子煙,大力吸了一滿口,東拉西扯説了很多私事:屋企是音樂世家、老母係音樂老師、老豆是唱片公司合伙人、畢業之後去作曲唔再掂工程、舍堂的人情冷暖⋯⋯説到感情事,他長嘆一口氣。

「其實你咪由得佢哋笑囉。」

他愣一愣:「點解由得佢哋,我嘅私事幾時到佢哋傾呀?日日都笑我,好好笑呀?唔撚笑吓自己日日剩係打牌唔做嘢?」一頓,他談説:「算啦,你唔明㗎啦,你留一年啦。」

「可能我留唔到呢?」

「好少會貿貿然quit freshman,你有contri-咪得囉。」他笑了笑:「不過contri-多又點呀,多contri-就係同人夾咩?」

「即係同人夾,可以無contri-?」

「唔知呢?」震陸首垂下頭來。

我呷了幾口電子煙,微醺的腦袋迴盪着這個問題。閲歷區區兩個月,當然猜想不通舍堂的運作。

有天,我倆在房裏各自工作,走廊突然傳來幾聲呼嚎,本來聽來朦朧不清,但聲音漸近,有「震蛋」的名字,震陸首背着我坐,搖頭嗤笑,説:「FM你話,呢間Hall究竟一日可以聽到幾多是非呀嗱?」

「幾多,視乎你住幾耐啦。」我㤔曰:「住得耐咪聽得多。」

「真事,真事。」他敷衍地説,又歎了一口氣。

我攤後望灰白的天花,説:「ex嘅嘢,由佢哋笑下,笑下就無嘢㗎啦。」

前事已非,人總不能囚禁今天在過去之中。他嘰嘰咕咕,説了很多我記不住的話。

我凝視天花暗㤔:如果他沒有打架,綠帽的笑話只流於對話,便不是白紙黑字寫成了規矩。

最近,有人研討連追四隻一筒的新打法。

舍堂裏,事情發酵得太快了。

「唉⋯⋯」我站起來:「睇下其他人有咩做先。」

「喂!我——」

我凝住步,門縫轉過頭來。

「無嘢啦,你走啦。」背影中他的歎息異常透徹,滲出一陣難堪。但我真的不懂開解人。

還記得那是星期五,我當晚沒有回房睡,去了和O-camp組喝酒,喝到清晨,酒醒後再落堅尼地城飲早茶。回來時已是早上八時,陸首震抱頭大睡。一時半,起床疏洗,震陸首已經離開,我收拾起行裝,打算完堂後便長征回家。300Please respect copyright.PENANAwTTghNwlGz

入宿之後,我總會帶着鄉愁回家,發現家具有些許變化。或是它們擺放的位置,或是新添丟棄了某些電器。過往,我在家中見證這些變遷,見證一件又一件物品的誕生與消逝;如今,新舊更替使我對「家」產生了一種陌生感,心生畏懼。對於消失的物件倒還好,一若發現父母額上多了道皺紋,或頭髮多添了幾絲銀白,更是愧然。

家人對我的注視如同我對家中電器,無論是長肥變瘦,或是憔悴焕發,他們會驚訝不已。當人們注意到一件人事的「驟變」,或許是彼此的距離在拉遠。

每次回家,我最多只能待上兩晚,星期六在家中休息,度過閒暇時光;星期日若無須賺取外快,就隨家人一同回教堂,午飯後返回工作室,直至深夜,精神瀕臨耗盡,我方躺上床榻。究竟何處是我真正的歸宿,何處又是我的臨時棲身之所,我自己亦感茫然。

星期一,我凌晨回到舍堂,發覺升降機的告示板多了張QR code,正感興趣,兩個non-local進來升降機,剛好遮擋了它。我索味無言,視野放回到手中細小的螢幕上。

或者是有人喝多了,亂貼圖案;或者是有人想找人晦氣,貼堂公審;或者有才子出新歌,博人眼球。

怪我天真,QR code是震陸首貼的,他在招性伴侶炮友。

「SP!」我詫異不已,我還是頭一次聽聞身邊的人有性伴侶。

大家聳聳肩,臉容放鬆自如,毫無厭惡之情。

阿強説性伴侶在舍堂從來不是一回引人非議的事,而是他在「徵召」這個行為,就似把私慾公諸於世,私慾當然是床褥上、被冚下解決,他卻要招搖過市,印張QR code,大刺刺地貼在舍堂升降機的中央,上頭寫着「寂寞嗎?」,左下角小字一行房號。

「房號!」我六神無主地站起身:「佢痴撚線㗎?」樓友搖頭大笑:「你以為佢臭朵係浪得虛名㗎?習慣啦,我哋都習慣咗成年。」

本以為舍堂每日訊息萬千,一張QR code怎會有人理會?但招炮友實在誇張,那個星期,我特意少在舍堂,整日混在建築系大樓。到了深宵,我才返歸。若然不幸地有人進出升降機,他們都指着告示細聲議論,放聲大笑。我視若無睹地按着手機,有時還得敷衍地撘上一兩嘴,忸怩地陪笑。

有次洗衣從十二樓下來,跟兩個住在十二樓的現莊同𨋢,他們指了指QR code對視,噗咚地笑了出來。他們打量我兩眼,一股難堪從腳湧上腦,我只好裝出滿不在乎的樣子説:「其實,我都未睇過,真係唔知咩嚟。」

「你唔知?真唔真呀?」

「一齊睇囉。」

其中一個女的拿起手機掃閲,網頁打開後先是蘇格拉底對寂寞的理解、沙士比亞的情書,後是白先勇的《寂寞的十七歲》。網頁排版簡潔,節節撼動眼球,最後三行是震陸首生澀的文字:「可能我聽日死,可能你都係,不如生時活在當下,開心一下?

Telegram: 6914 1769」

我歪了頭顱,眼睛瞪大。震陸首竟然花一個週末的功夫閒得更改了電話號碼;一個週末的時間,我的同房成了一張受人唾笑,寄存在升降機的QR code。

升降機門剛好到了十一樓,門打開,跟兩位女生道別之後,遠處在茶水間的麻雀噼噼啦啦的聲音傳過來。

一筒大力抴出,鬚髯如戟的男漢子臉色頓時扭曲,從木抽屜抽出三十元。這是新規矩:打「一筒」須喊「震蛋」,否則賠家家五台(大家打慣一台兩元)。緊隨三隻一筒、三聲「震蛋」,那人向天大鬧四字成語,還是無奈地又抴出六十餅。這是台灣牌本有的規矩。

「你話震蛋揾唔揾到SP呀嗱?」阿強説。

「挑,佢得!我輸撚晒呢度啲錢又點話呀?」燈籠手指上挑,六萬打出。

「妖,佢咁柒!三萬!」男漢説。

「食!」「食!」阿強和燈籠同時翻牌,雙響。男漢抹一抹臉,重重地歎了一口氣:「FM你打唔打?」他輸的番數可是大得慘不忍睹,我不敢亂來,萬一再輸,可真叫人哭窮。兩三圈過後,已到了凌晨,中途我代打了兩鋪,為他板回少少,最尾兩鋪,我眼角卻見一個肥頭大耳的人走了進來。

「喂!打牌又唔叫?」震陸首聲如洪鐘,天花白漆剝落。一週不見,他滿面春風,彷若床上取暖的如意算盤已敲得若麻省噼噼啦啦地響。惟麻雀枱每一时都噤聲不語,燈籠睨視他,白眼翻到後腦勺去,手指卻靈活地幫兩家計番,不消一會便排了一行牌,説:「啱啱你七十,我五十四——死肥閪,咁耐無見死撚咗去邊呀?」

燈籠背着震陸首,其餘人都能看到燈籠皮笑肉不笑的樣子何等厭惡,震蛋回道:「去死呀。」他語氣帶點玩鬧和傲氣,桌的四角都默不作聲,他又不以為意地繼續觀牌,繞着麻雀枱繞了一圈又一圈,看過四家牌的人沒權發話,但他見人打錯章就唉聲嘆氣,弄得大家都好不自在。我看着最有耐性的阿強本來雙眉橫平,後來越是繃緊,大家都瞪實自己的牌,沉默不語,氣氛詭異,房間更是冷漠如冬霜。不久,燈籠亂打了章,推牌,過莊。震陸首也覺沒趣,便回房間去了。

他一走,燈籠便連珠發炮地斥罵天地良心。燈籠和震蛋兩人之間説不清的分歧實在太煩人了,我乾聽就沒趣,回房去了。震陸首正在埋頭編曲。

此時天色已晚,我倆正好肚餓,我懷着一肚問題和震陸首徒步走去堅尼地城,點了碗米線,草草吃完晚餐又在轉角位買了杯珍珠奶茶。

我拿着少冰微糖的奶茶,坐在碼頭,夜風吹送震陸首臉上的春風得意,隨風飄散,漸滲淡淡淒清。

「所以你揾唔揾到SP?」我單刀直入問道。

他早料我問,突然笑起來:「嘻嘻嘻嘻,希望得啦。」

「你好飢渴咩?」我喝了口微糖奶茶,甜度剛好,但望着震陸首的臉像苦瓜乾癟癟,好不開胃。

「飲完咪唔渴囉。」

「我講緊⋯⋯」

「我一路都想揾個SP,我驚比人笑啫。不過依家就是撚但啦,我做乜鳩都比人笑㗎啦。」他呻了口珍珠,説:「呢個地方根本唔存在second chance。」

我不知道怎樣延續話題,只好任海風吹淨他的思慮。天邊的漆黑如浪湧至,似吞掉了遠方的水平線和海洋,兩個男人沒有説多句,他平日的嘰喳被黑夜淘淨。也許他只是寂寞,寂寞極會偏執。若果性伴侶能排解他的寂寞,我也沒甚麼可以説。我的思緒好像樓友一樣逐漸放鬆下來,我沒再煩心他的事。

自碼頭半個多月後,QR code下架,還以為他招伴失敗,原來他真的找到了,一個同樣寂寞的男生。

一直有人跟我説震陸首的性取向不簡單,他洗澡時遮遮掩掩,喝茶時尾指上挑,唱歌時輕輕柔柔,但我跟他同房這麼久,沒為意他是雙性戀。當阿強跟我説他的性伴侶是一位男子,我愕然無語,經過半日的沉澱,方才將此事消化吞納。

他這麼久沒回房,我還疑他夜夜混蘭桂芳。

那寂寞的男生住在十三樓的尾房,原名單啟承,呆頭呆腦的樣子同層叫他Kai Ching。我對他的印象僅僅是後臺佈景組的他躲在角落默默地切木,沉默寡言的形象與吵吵鬧鬧的震陸首構成強烈對比。他説起話來也是陰聲細氣,對任何人都態度恭維,前一聲多謝後一句唔該,一些簡單的笑話就能逗他笑到缺氧。他人很簡單。

他走出櫃子後,樓友都對他容忍度大了。或許是因為憐憫,或許是人看透了那道背光而立的舍堂的寂寞,他做甚麼都可理。

ns3.15.5.51da2