上莊、住Hall、拍拖、兼職和走堂。在香港,這是大學生活的「五件事」。

「舍堂」並非「舍堂」。「舍堂」比「宿舍」的人際關係更加緊密複雜,流言蜚語滿天飛。宿舍近似酒店客棧,人來人往,不留痕跡;舍堂有「樓制」、「仙制」(seniority):前者即以「性格分層」,入樓不可悔(我還聽過甚麼『明樓性格』和『暗樓性格』,在此不贅),後者即以入宿之年為輩分地分類堂友,簡單則是current和freshman,各舍堂文化不同,惟我住新建的舍堂,不有明文規定的仙制,不過是禮貌上的尊重而已。有些舍堂會再細分「細仙」、「大仙」、「超仙」、「Mega仙」、「祖仙」、「三年仙」⋯⋯某舍堂讀神科的「六年仙」負責了舍堂的宣傳多年,質素之高,吸引了不少freshman報到。在下敬佩萬分。

住宿所犧生的不單是精神,亦是私人空間,關係如此緊密之地,個體卻零舍孤獨。

「震陸首」便是一個長居舍堂後的寫照,他代表着人孤獨的一面。你未必認識他,也不清楚他真正的想法,卻從流言蜚語中旁敲側擊地印出一個孤寂的型態。他的孤獨使他沉默寡言,又要裝出一面擅長交際。孤獨使人做錯很多事,加上舍堂中的荷爾蒙和酒精,摻雜複雜的人際關係,釀成一劑劑咋舌的故事。

我寫故事不是想嘩聚取寵,亦避免帶有任何價值判斷。孤獨的人眼中,道德不是一個衡量指標,他們為自己着想,不慎地讓孤獨朽壞身邊的人事,慢慢地推自己進萬劫不復的懸崖。那種本能上的自毁傾向,再不期望有人理解。我固此也無謂落甚麼價值判斷,價值判斷猶如落井下石。身在慘城,不可能站上道德高臺。我也不配。

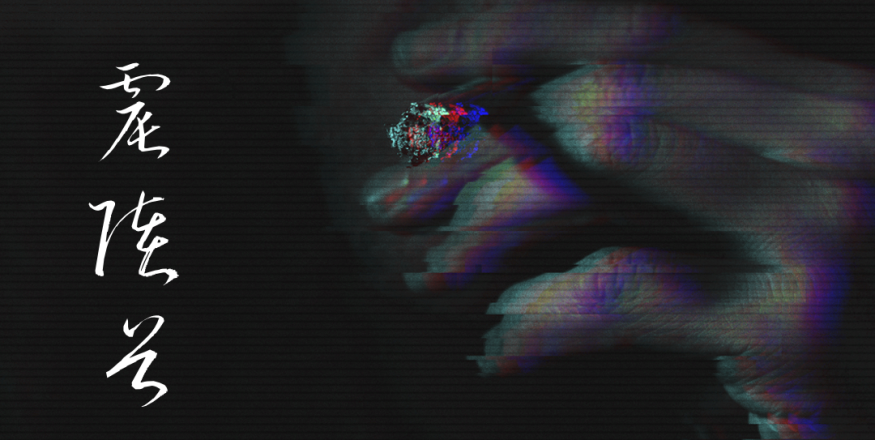

自毁傾向,最形象化之物是菸。

點燃一根菸,求在一根十厘米長的時間想透心事。點燃兩根菸,求在兩人互換的呼吸中分散悲情。菸不是解藥,想不透就想不透,悲情只會稍稍消散雲霄,但雨落下來時,悲情會重現,菸會重燃,周而復始,煙巡不散。

説來菸,《春光乍洩》中有一幕。何寶榮問黎耀祥要火,黎耀祥拿直自己口中的正在燒的菸,何寶榮把乾菸頭揩在他的燒菸。我好喜歡這一幕,他們沒接吻,卻親密;沒火苗,卻燃點。關係醖釀在一溜沒實感的曖昧,欲拒還迎,含糊不清,煎熬難受。舍堂的毒性不在於血氣分剛玩得日夜癲倒,不在於黃賭煙酒;而是過度親密的環境觸發孤獨感,孤獨化作曖昧,逐點逐點吞噬了個體的精神健康。

一個生活在孤城的人,吶喊也只是紙張上的迴音。

ns3.14.144.145da2