舍堂男女共用,前三層為大堂保安室、多用途室。從第三層開始,就成了一個「女雙男單」的國度:雙數樓層為女,單數樓層為男;十層男,九層女。多疊的人際網絡只會編織很多複雜且空洞的關係。

我和震陸首住在十一樓,叫「閃電戰」,我也不知道樓名的由來,入樓時,大家都會自稱「Flashman」。

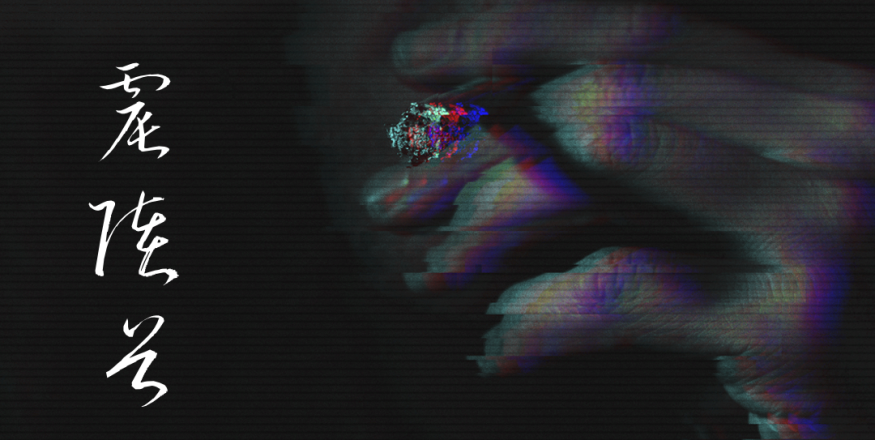

舍堂十二樓只有半層,讓出一個寬敝的洗衣房和一個小洋臺,供大家掛衣曬乾。深夜時分,月色變得蒼白無力,皺褶折折的尼龍風褸、六七雙紅白相間的Nike襪同弦懸掛,重疊三大片綿絮床單,掩護了兩根點燃的尼古丁。

十二樓的女生們經常會意外撞破他們的幽會。月光下,眾人會靜靜地躲在帳幕後偷聽他們的對話。然而,傳出來的卻是一片沉默,仿佛他們的幽會都不需要言語,只有彼此緊密的靈魂交融,無聲地傳達著深情。僅有傳出來的對話都是「今晚個天幾清」、「係幾靚」、「有無火?」、「個月亮好似我個屁股咁白」、「食爆」或者「Oh shit~我個火機又唔見咗」悠長的靜局及後,兩人從樓梯爬上十三樓的床單。這些傳聞真假我不得而知,但這些表述太過膚淺簡單,一個有血有肉的人怎會在旁人的嘴説成這麼鄙淺呢?震陸首可在我面前侃侃而談香港樂壇的發展和趨勢,嘴上哪裏只有這些敷衍人的屁話

自從震陸首有伴,他便很少在樓。外人只覺Kai Ching是他的性伴,我看來他們更似伴侶,不止於性愛朋友。伴侶有精神上的依賴,性伴侶只不過是肉體上的交流。震陸首已經把沐浴露洗頭水浴山那些全搬上1309了,我不相信他們朝朝暮暮夜夜笙歌。

春季尾節,震陸首留多了在房,着手作曲,時候到了便送Kai Ching《兩個月》,一來記念他們同床了兩個月,二來指天上從來只有一彎孤單缺月,但因兩個人看到清晰或模糊,同一個月光卻發出不同的色彩,他們的月色散發得多麼虛妄。「愛」這種抽象概念震陸首解釋給我時也含糊不清,還虧他寫出《兩個月》。最近一次見他是村口處,他坐在一輛鬼祟的紅色,屈身半躲在車門後,大家都知道車上是啟承,日子長了,大家便不再感好奇,望着紅車右轉往淺水灣去。

不管怎樣,一個出「Hall pool」的人不再留在自己樓層,興許表示他不再寂寞了,對我而言,室友的離開彷彿敲響了我孤寂的大門,遂漸使我孤寂,不知何日何時,我的身體吸滿了一缸浮雲,是藥或是毒,都取替不了我胸口的憋悶。可能那張QR code就是標示他想真真正正找個伴,不是他坐在床上、我坐在椅上的那種,是在洋臺分享同一根煙,床上分享另根煙那種。我不好吸菸,卻羨慕他們的關係,他們的呼吸會在天空中纏繞,成為天下的露水,虛幻得浪漫。221Please respect copyright.PENANANrS1TZYUjV

有人伴隨,有菸相隨;有人孤獨,有菸相伴。

在這個紛雜無序的起居室中,麻雀桌旁緩緩燃燒著專用炭火,飄散著水煙的郁香。

「震蛋打唔打牌?」爛賭二燈籠坐在東家位,左手用莊棍敲打着雪白的麻雀紙,右手攥住水煙煙嘴,口肺俱縮,白霧繚繞。旁人撥開白雲,搖頭道:「佢好似唔喺Hall。」燈籠出奇地沒咒罵,冷靜地哦了聲説不要緊,又問:「佢最近係咪成日唔喺Hall?」旁人坐下來,六手混雜地洗牌,咔啦咔啦地響片起居室,面面相覷,大家都沒料到燈籠會主動問起震陸首。頃刻,一人答:「係都喺十三樓啦。」燈籠下意識地吐出「淫賤」兩字,嘴角稍稍歪蹙,手勢熟練地疊起十八隻麻雀。其實燈籠也是個雙性戀。

燈籠不做運動,身子瘦長,五官深邃,側面如若蠟黃的骷髏頭,他眼尤大如火燈籠,但住了五年宿,尼古丁天天作祟,昔日炯然雙目燒剩一對痿靡的黑眼圈。

雖然夜夜打牌,他還是個有理想的爛賭二。大學一年級時開了間網店,賣女生二手底褲,傳聞月入大概五萬。原來香港有這麼多變熊。然而,他賣的底褲不是那麼簡單,他會灑兩滴香油,有檀香、檸檬、薑花、百合⋯⋯成本不是旺角「二十蚊店」裏最遠的角落標價十元那樣。他還有調味的手藝,説是無價。二十二歲,學位也未讀好,財政卻獨立有餘,也稱得上年青有為。

才華歸才華,人品歸人品。

截糊、亂上牌、槓斷牌、打牌慢、外賣單沒寫好、不叫他吃九點的早餐(他早上六時入睡)、不跟他説早安、不聽取他的意見、不約他洗澡、佔用他的沖涼隔⋯⋯那怕多麼鎖碎,就是咕哩咕嚕一口快嘴毒罵。坦白説,他的毒罵觀賞價值甚高,高低起伏的音韻、抑揚頓挫的語氣、愠中帶笑的臉容,有時確實分不清真假,價值就是高於那種即興的飆戲。自從留在舍堂久了,聽得多,當所有是戲。

我打開房門,裏頭混雜着千百種氣味,味蕾一時糊塗了,也不分不清是曲奇還是雲里拿。鼻子甜得打了個哆嗦。

「邊個?」孤單的他軟攤在床,眼睛從電視上的《唐佰虎點秋香》閃走,一督我:「你啊?入嚟除鞋。」

他睡單人房,正正方方的房間井井有條,甚有格調。由木床至地氈,裝飾至夜燈,都是木啡和紫羅蘭。書架頂䜿着一樽一樽獎杯又一塊一塊獎牌,中層左邊横擱着兩大本中文字典,壓着字典是個巨蟹雕塑。字典右邊是一板夾得緊繃的書脊,全是魯迅、錢中書、余光中、胡適等文學泰斗的作品集。底層是日常生活的必需品,類別分明。莫問口德,他是個不折不扣的儒生。

我脱去鞋,踏上軟綿綿的地毯,燈籠悠然躺卧於房右,電視靜靜地佇立於左,中間隔着窄小的通道。僅足容身。樓層靜謐如止水,我疑問:「其他人呢?」

「唔知喎。你啱啱返啊?」他矯柔地説,左手托腮凝望着電視瑩幕。

我唔聲,「咁無野啦。」攝手攝腳欲去關門,他突然道:「喂,陪一下我啦。」他矯聲矯氣如女人,我怕惹他生氣,便乖乖地坐在床的另一端,默默地背誦起那經典的周星馳對白,其實早已熟記於心。

忽然間,房門被一股雄渾粗獷聲音在耳邊炸開:「喂——FM,你係邊呀?」

「屌你靜啦!」燈籠一臉厭棄,又説:「入嘅話除鞋啊!」

震陸首在門外扔走鞋子,先看到我,頷首道:「喂,你有無多條毛巾,我仲未洗衫。」他一身汗臭地走到電視和燈籠中間,燈籠睨視他,手伸進褲胯搔一搔,又拔回出來,説:「啱啱出街拍拖啊?」

「食飯啫。」震陸首凝視着電視,玖伍貮柒正在敲碗求請,他的頭顱上下叩着拍子,身子也擺動起來。燈籠突然呵叱:「屌你好心就唔好同啲柒頭拍拖啦、佢啲樓友知唔知你哋拍緊拖㗎?你咁樣好影響兩層樓嘅關係㗎?」

「是鳩旦啦!」震陸首一邊聳肩,一邊隨着玖伍貮柒的快嘴叩頭。

221Please respect copyright.PENANA04GOJdukxq

誰知個唐伯虎 他實在太陰險 知道此情形 竟派人來暗算

把我父子狂毆在市前

小人身壯健 殘命得留存

可憐老父他魂歸天!

221Please respect copyright.PENANAHUCmKfAdO7

「咁含得撚啦!佢咁柒都有盤啲人一定覺得你都柒係咪咁就話啊?」不知為何燈籠忽地大怒真火,震陸首無動於衷地把眼神投向我身上,我只敢眼定定地望着電視螢幕,耳朵䜿直,震陸首仍然置諸不理,搖滾着他的蘑茹頭。

周星馳攥住兩根紅寶蠟燭,大力搖滾圓木椅和金鑼,直至眾生飛天欲仙。秋香打完場説:「我見佢出口成文,似乎都讀過幾年書,如今書房正欠一個伴讀書僮,何不要佢帶罪立功,陪伴兩位公子讀書咪仲好?」

震陸首一拍大腿,喝彩:「好睇!」也沒答燈籠一句話,又問我一遍:「有無毛巾?」我支吾:「有,喺⋯⋯右邊⋯⋯最底嗰隔。」他穿上鞋子,頭也不回出了門口。

「啱嘅又唔聽你話呢啲人係咪有病啊?」燈籠問我,我囁嚅:「欸欸,佢想點咪點囉⋯⋯」

「我都唔明。個Hall咁大咁多基佬揾個好啲做SP有幾難啊?就係要揾個柒嘅!我見係樓友先咁講。喂你唔諗吓自己都諗吓樓友啊!我搭𨋢嗰陣時人哋問我我個樓做咩出咗個kam撚,你叫我點答啦!」他手一攤,又補一句:「假假地我都住咗五年,有無考慮過我啊!」

我靜靜地看電視,不敢發一言。因為我知道,無論我説甚麼,都改變不了五年宿堂釀的自以為是。

他的手又插在褲胯之中,關上電視,説:「我想打個J,你出一出去。」

我點點頭,離開充滿震陸首汗臭的房間,走去起居室看麻雀局。

沒有牌局,原來阿強來了起居室煮飯。難怪找不着他。為了增肌,他的碗裡盛滿了一大碗雞胸肉,約四十多克的蛋白質,再加上一碗麻油滑蛋白麵,飲食上十分清淡。阿強是十一樓中少數會煮飯的人之一,他和震陸首是同期入宿,但相比之下,他雄偉的身軀比震陸首更加有氣勢,渾身散發著一股勇武之氣。

「其實點解燈籠咁憎震蛋呢?」我搔搔頭,阿強蹙起眉:「啊,發生咩事?」

「啱啱燈籠係度屌震蛋啫。」我看他熟手地打了隻白蛋在白麵,落了些許葱花麻油,一陣葱香撲鼻而來,阿強笑道:「得啦,佢哋嘅嘢你唔好太認真。」他攪拌白麵,麻油均勻滲進麵條,光澤有致:「你知燈籠係bi 㗎哬?」我點頭:「聽過吓。」

他吮一條長麵:「唔——啱啱好——你有無試過小學溝女,或者中學,不停疾鳩條女嚟攞佢attention。」我點點頭。

「佢哋嘅關係就係咁。」他拿起碗,一邊吹散熱氣,一邊轉入走廊,我尾隨到他的房間。

「所以燈籠其實係鍾意震蛋?」我詫異半刻,不停狂笑:「咩啊,有咩可能啊?」阿強冷靜地聳聳肩:「我推測啫,但係我同震蛋同期入Hall又唔見佢針對我?以前初期佢哋好鍾意一齊打牌,後來震蛋有女,燈籠就開始對佢好差。」

「點會呀,燈籠點會鍾意震蛋啊?」我激動地反駁,「成間Hall咁多人唔鍾意震蛋,上年佢仲要無乜contri,你覺得點解佢可以留得低?」轉眼間,阿強已經鯨吞了半碗白麵,我恍然大悟:「因為燈籠⋯⋯」雖然燈籠缺口德,卻人際廣大,跟上莊和現莊都混得熟,如若一尊外交官,師承國師趙L堅。

阿強吃畢,清洗乾淨碗筷,帶我到了後樓梯舉啞鈴。一身熱汗涼風中,阿強關上燈火,佔取角落的浴格,水聲流連,我在另一格已沉浸在陳奕迅的低沉的天籟,讓「黑熱澡」洗滌心中的缺。

ns3.139.60.67da2