鄭恆舟與楊廣才、武三郎等三名勝出之人跟隨七大掌門進入莊內。鄭恆舟支開老僕,親自推著師傅的輪椅。柳成風要他附耳過來,問道:「舟兒,你剛剛那最後兩掌,可是丐幫的降龍神掌?」鄭恆舟道:「是,師父。此事說來話長,丐幫龍幫主死前,弟子伴隨左右。他傳了我六式降龍神掌,要我代傳給范世豪范幫主。弟子沒有稟明師父便學了派外武功,恭請師父責罰。」柳成風微笑:「那是你的機緣,我也不來怪你。」

進入莊內,娥眉、崑崙、崆峒、泰山四派掌門前往書房,紀錄並商議適才各幫派加盟事宜。妙空方丈、天衡子以及柳成風則與鄭恆舟等三人繼續前往內堂。來到內堂之中,莊內僕役上了茶水,隨即退出屋外,緊閉門窗。前輩後輩分成兩排,相對而坐。眾人喝了一會兒茶,柳成風放下茶杯,代表發言。

「三位青年才俊,都是百年難得一見的練武奇才。」柳成風道。「不知道三位願意為了中原武林與天下蒼生犧牲到什麼地步?」

楊廣才正氣凜然:「粉身碎骨,在所不辭!」

武三郎不落人後:「犧牲奉獻,死而後已!」

鄭恆舟知道師父不是拐彎抹角之人,心裡覺得奇怪,便道:「但叫師父吩咐,弟子盡力而為。」

柳成風搖頭道:「有些事情不是長輩可以為你們作主的。所謂己所不欲,勿施於人。此事各大掌門都未必願為,何況三位年少氣盛?我們只能指點各位一條或許能夠擊敗魏忠賢的道路,肯不肯走下去,要看各位自己決定。」

楊廣才道:「弟子年少時曾親眼目睹魏忠賢害死我爹。當年若非師父冒險相救,弟子焉能活到今日?我這條命,早就不是我自己的了。只要能為先父報仇,再大的犧牲我都願意。」

柳成風看看楊廣才,看看其師天衡子,緩緩說道:「人生在世,如果執著於報仇,難免會忽略許多美好之事。犧牲不犧牲,值得不值得,還是聽明白了再作決定。」他自懷中取出三本祕笈,分向三人拋去。三人接過一看,全都大吃一驚,原來那封皮上面四個大字清清楚楚,寫得是「培元祕笈」。

「這……」「前輩……」「師父……」

柳成風嘆道:「七大掌門確實有閉關參研武功,只可惜資質、時間有限,參研不出什麼能與培元神功匹敵的武功。這培元祕笈,乃是老夫二十年前入紫禁城偷盜出來的。當時魏忠賢尚未得勢,乃是東廠一名首領太監。培元祕笈遭竊,便是由他率隊追捕我。我自燕京一路南逃,最後在杭州府給他追上。我打不過他,讓他廢了一雙腿,幸得華山天衡道兄與少林妙空大師仗義相助,這才逃過一劫。事後,魏忠賢不敢把我走脫之事回報上級,於是謊稱已經將我擊斃,培元祕笈遭我焚毀。我們三人商議,都認為最好的作法便是將計就計,對外放出我已死亡的風聲,回歸點蒼山隱姓埋名。魏忠賢害怕東窗事發,一直也沒再來惹我。」

「我將培元祕笈抄錄兩份,分別讓天衡道兄與妙空方丈帶回本派參研。我們三人每年相聚一次,討論研習培元祕笈的心得。武林之中人人都說培元神功乃是天下最陰毒的功夫,其實那只是打不過人家就說人壞話罷了。培元神功博大精深,其中所載,不但包含一門絕世武功,同時還有天地萬物間的道理,經世濟民的學說。我們三人年年聚會,只因參透不了其中一個關節,無法起始練此神功,但是我們對於祕笈中所載的學問只有越來越佩服。我們分別將自書中參悟出來的想法融入本派武功裡,大幅彌補原先的不足。這幾年來,少林、華山、點蒼三派弟子能夠獨步武林,無往不利,跟這培元祕笈很有些關係。」

鄭恆舟心下揣揣,舉手提問:「師父,你們所參不透的關節是……?」

武三郎也問:「前輩,江湖盛傳……那個……」

楊廣才道:「弟子也曾聽說一些風聲……」

柳成風點頭:「是,江湖傳說沒有錯,這培元神功得是太監才能練。」

三名青年才俊同時倒抽一口涼氣。

柳成風一擺手:「想要練此神功,便得引刀自宮。」

妙空方丈雙手合十,唸道:「阿彌陀佛。」

武三郎支支吾吾道:「這個……晚輩才剛新婚。我們武家……一子單傳,我爹指望著抱孫子……」

鄭恆舟愣愣地望著師父:「師父,你這是叫我絕後啊?」

柳成風百般無奈:「我早叫你不要來了。」

楊廣才看向天衡子:「師父,你怎麼沒叫我不要來啊?」

天衡子說:「為師知道你為報父仇,再大的犧牲都願意的。」

這一輪話說完,堂內陷入一片死寂,氣氛尷尬到了谷底。片刻過後,柳成風咳嗽一聲,說道:「咱們清場密談,便是為了此事。江湖傳言,捕風捉影,大家看到培元神功只有太監會使,自然就會想到這一方面去。說到底,這種說法也沒人可以證實。只要三位之中有人肯練,這裡絕對沒人會將此事洩露出去。咱們三個老傢伙是在此為天下蒼生請命,三位若是顧全大局,那便……便……」他說到後來,吞吞吐吐,實在是因為這種請求連他自己都開不了口。

從前柳成風與鄭恆舟情同父子,師徒之間感情融洽,說話也有點沒大沒小。其後為了冊立掌門之事交惡決裂,鄭恆舟一直深感對不起師父,每當想起師父,總是傷感遺憾。今日再度相逢,忽然聽見師父提出這種荒唐要求,忍不住故態復萌了起來。他道:「師父,徒兒不孝,斗膽請問,你們三位怎麼不自己練練?」

「阿彌陀佛。」妙空大師道。「鄭少俠,不是我們不肯練,實在是這培元神功一練下去,總要個一、二十年才有所成。到時候只怕咱們三人都作古啦。」

鄭恆舟道:「大師說笑話吧?少林高僧,內力深厚,活個一百幾十歲的大有人在。大師再練個三、四十年都不是問題。」

天衡子惱羞成怒:「鄭恆舟,你目無尊長……」

柳成風一搭天衡子,搖頭道:「道兄,畢竟是咱們要求過於無理,弟子們一時難以接受,也不要太苛責他們了。」

鄭恆舟心下苦惱,揉著自己的太陽穴,尋思:「自宮之事荒誕無聊,我是絕對不會去宮的,這兩位仁兄不知道有沒有興趣?眼下講這個徒增煩惱,還是先岔開話頭為上。」於是問道:「師父,這培元祕笈究竟是什麼人作的?」

柳成風道:「祕笈首章便有記載,此書乃是萬曆初年提督東廠馮保所作。」

鄭恆舟常聽劉敬先講述朝廷軼事,馮保的名頭,他倒也曾聽過。馮保此人在嘉靖年間便任秉筆太監,隆慶年間出任提督東廠,穆宗駕崩後,馮保假傳遺詔:「閣臣與司禮監同受顧命。」與高拱同為顧命大臣。其後與萬曆名輔張居正聯手鏟除高拱。張居正改革朝政,實施一條鞭法,對萬曆初年的中興盛世貢獻良多。然而此人品行不佳,貪污納賄,與馮保同流合污,當年的御史人人都想參奏他們。只是張居正甚得太后與神宗寵信,是以無人能動。張居正死後,馮保立遭江西道御史彈劾十二條大罪。神宗隱忍馮保已久,聞奏大悅,降旨抄家。此後各方御史連番上奏,群起攻訐張、馮二人,馮保被捕下獄,最後死於獄中。

鄭恆舟道:「師父,你說培元祕笈博大精深,但是太監馮保貪瀆腐敗,惡名遠播,實在不像是能做出這種學問之人。」

柳成風道:「培元祕笈乃是馮保鋃鐺入獄,大徹大悟之後寫下的著作。其後如何流入東廠手中,那又不得而知了。」

閒話說完,眾人再度沉默。柳成風見大家無話好說,便道:「此事關係各位一生,自然不可輕易決定。這三本祕笈,此後便交由三位保管,練與不練,也不是我們這些作師父的可以代為決定。各位天賦異稟,即便不練,也可自祕笈中記載的學問獲益良多。便請三位在孤帆莊盤桓數日,由老夫三人分別開堂講課。日後能夠領悟多少,便看各位造化了。」

柳成風請三人翻開祕笈,當場便開始講課起來。三名前輩早已商議妥當,依照各人領悟不同,由柳成風主講內功,天衡子主講招式,妙空方丈則講述人生道理。當晚第一堂課乃是總論,由三人同班授課,一講起來便是一個多時辰。講完出來,已是亥末子初。

宋百城等在外廳,見六人終於下課,立刻吩咐下人熱菜,又擺了一桌宵夜。各門各派的群豪早已散了,便連其餘四大門派的掌門也都各自帶領弟子離莊。偌大一座庭院裡冷冷清清,只剩下孤帆莊的下人及華山弟子還在忙著收拾酒席桌椅。天衡子問起黑龍門人,宋百城說已經盤問過了。

「師兄,我將他們通通關在東廂。」宋百城道。「我親自審問東廠與黑龍門究竟有何勾結,但是他們什麼都不肯說。」

「那些賤骨頭,不打怎麼肯說?」天衡子道。「你打了他們沒有?」

「小弟只有稍加懲誡,一切還等師兄定奪。」

天衡子大聲道:「跟他們客氣什麼?你就先拔了他們指甲……」

「阿彌陀佛。」妙空方丈合十道。

天衡子唉聲嘆氣:「忘了方丈大師在此。這事明天再說吧。」

「善哉,善哉。」

正說著,一名華山弟子神色驚慌,闖入外廳,直接衝到天衡子面前,呈上一張名帖,說道:「師父,東廠帖拜。」

眾人大吃一驚,天衡子接過拜帖,問道:「來得是什麼人。」

華山弟子道:「一名老者孤身前來,沒通姓名,只叫我呈上拜帖。」

天衡子翻開拜帖,深吸一大口氣。眾人上前觀看,盡皆冷汗直流。只見那拜帖上便只一個名字,寫道:「欽賜顧命元臣九千歲司禮監秉筆太監提督東廠魏忠賢。」

天衡子僵立原地,柳成風癱回輪椅中,妙空方丈「阿彌陀佛」,鄭恆舟輕呼一聲,楊廣才渾身顫抖,武三郎雙腿一軟,摔倒在椅子上。

天衡子沉吟片刻,說道:「百城,你帶三位少俠先自後院地道離開。」轉向華山弟子:「去請魏公公進來。」

武三郎連忙跟著宋百城往後院走去;楊廣才望著前門,遲疑片刻,轉身也走了進去。鄭恆舟站在師父身後,毫不移動腳步。宋百城回頭叫他,他只道:「那本祕笈,我是打死也不會練的。前輩帶他們兩位先走吧。」隨即低頭對師父說:「師父,這些年來,弟子不能在你老人家身邊服侍。今日就讓我留下來微盡綿力。」柳成風熟知大弟子的個性,知道硬趕是趕不走他的,只好說道:「萬一情形不對,可得見機行事。」

華山弟子奔過前院,打開莊門。門外走來一名花鬍子老者,身穿尋常華服,打扮得像個有錢員外。眾人站在前廳門內,動也不動地看著魏忠賢慢慢走過庭院,穿越擂台,跨過門檻,來到眾人之前。鄭恆舟潛運內力,一雙肉掌熱騰騰地,只待魏忠賢稍有動靜,立刻便要撲上。柳成風感到耳後傳來一股熱風,反手拍拍徒弟手背,要他稍安勿躁。

魏忠賢目光在柳成風等三人臉上掃過,未將鄭恆舟看在眼裡。眼看情況一觸即發,魏忠賢突然哈哈大笑,說道:「方丈大師、柳兄、天衡道兄,二十年不見,三位可好哇?」

妙空大師正待「阿彌陀佛」,天衡子已經叫道:「本來很好,看到你就不好了!」

魏忠賢笑道:「快別這麼說。本座這麼多年沒來找你們,這已經算是很給面子啦。」

柳成風道:「魏公公大駕光臨,不知有何貴幹?」

魏忠賢說:「哎呀,柳兄,原來你還沒死啊。早幾年聽說點蒼派死灰復燃,本座還不太相信。想你柳兄龜縮不出十幾年,有什麼道理突然之間想不開,跑出來找死呢?身後這位是你徒弟吧?是暴雨狂沙柳乾真,還是書生劍毛篤信啊?」

「他是本派大弟子鄭恆舟。」

「原來是鄭補頭。」魏忠賢道。「正巧本座想和鄭捕頭打聽一個人。我有個義女,化名客婉清,混在丐幫裡面當奸細,聽說跟鄭捕頭有點交情。她前兩個月幫本座弄到了降龍神掌圖譜,但卻始終沒有上京回報。鄭捕頭可知道小女上哪裡去了?」

鄭恆舟道:「在下不知。公公若是遇上客姑娘,煩請轉告我在找她。」

魏忠賢饒富興味地多瞧了他一眼,似乎沒想到這個後輩膽敢如此和他說話。他不再理會鄭恆舟,轉向天衡子等三人,說道:「老朋友來了,不請我進去坐坐?」

天衡子怒道:「誰跟你老……」

柳成風搶話:「咱們正好熱了桌酒菜,魏公公有興,便請進來喝兩杯。」

五人走向廳中擺下的飯桌,除鄭恆舟外,其餘四人都坐了下去。魏忠賢老實不客氣,左一口酒,右一口肉,邊吃邊讚,不過餘下眾人都不答腔,只是默默坐在一旁看著他吃。他酒足飯飽,放下碗筷,抬起頭來,只見眼前四人全都神色不定地皺眉看他。魏忠賢哈哈一笑,說道:「各位這麼嚴肅,便是想談正事。苦悶啊,本座貴為提督東廠,位極人臣,但卻到哪兒都像瘟神一般,人人只想趕我離開。苦悶啊!」

柳成風直言相詢:「魏公公今日究竟為何而來?」

「為了兩件事。」魏忠賢攤手道。「首先,本座聽說有群跳梁小丑在這裡開武林大會,就想來問問你們到底在這裡搞什麼鬼。說起來,柳兄,老不死的,你們到底在會場聊些什麼?」

三名掌門互看一眼,並不答話。魏忠賢笑道:「大家這麼熟,何必遮遮掩掩?你們吶,所謂武林人士,總是自許俠義,專門和我們東廠作對。聚在一起開什麼武林大會,還不是想要對付東廠?這又不是什麼祕密,有什麼不好說的呢?」

天衡子「哼」地一聲,說道:「那你又何必明知故問?」

魏忠賢笑容可掬,隨口問道:「那新保黨同盟的部署名冊,方不方便謄一份給本座啊?」

天衡子大怒,叫道:「不方便!」

「問問嘛,何必那麼大火?」魏忠賢道:「各位都是俠義中人,當然不會自願騰一份給我。不過本座就納悶了,你們說保黨保黨,如今東林黨都玩完了,你們到底還保誰啊?難道是保咱們閹黨?」

「魏忠賢!」天衡子倏地起身。妙空和柳成風一邊一個,當場又將他拉回座椅。

「火爆脾氣。」魏忠賢道。「這麼多年了,天衡道兄還是沒有半點長進。」

柳成風問:「魏公公說還有一件事情?」

「差點忘了。」魏忠賢道。「第二件事,就是本座有個義子,叫作客天傲,聽說是讓你們給拿了。小孩子不懂事,本座想請各位看我面子,這就放了他吧?」

柳成風不作回答,只是問道:「令公子於兩年前辭去東廠千戶,下落不明,不料今日卻帶了遼東黑龍門的人出現在武林大會裡,還學了一身黑龍門武功。魏公公可知道這究竟是怎麼回事?」

「此事說來慚愧,都怪本座管教無方。」魏忠賢嘆道。「兩年前是我吩咐這孩子前往遼東連絡黑龍門,順便學習黑龍門武藝。我讓他帶領黑龍門的人回歸中原武林,暗地裡興風作浪,幹點挑撥離間、偷盜祕笈之類的事情。想不到他竟然不自量力,跑來武林大會丟人現眼,你瞧瞧。唉,管教無方,管教無方啊。」

「想在武林中興風作浪,帶批東廠高手就行了。」柳成風道。「魏公公勾結後金,究竟有何圖謀?」

魏忠賢瞧他片刻,嘿嘿一笑,說道:「柳兄果然機靈,一聽便聽出破綻。真人面前不說假話,大家二十年的交情,我就老實跟你們說了。想我魏忠賢一人之下,萬人之上,再想要有什麼作為,那可千難萬難。然而事在人為,你說是吧?如今東林黨人盡遭鏟除,六部落入閹黨手中。可惜關外戰事不斷,天下重兵都握在山海關守將手裡。即使在京師,禁衛軍實力雄厚,錦衣衛洪指揮史也是難以捉摸。再說東廠內部,雖然大部份都是本座心腹,但也未必所有人都願意隨我起舞,是吧?」

柳成風滿心訝異,問道:「你想怎麼樣?」

魏忠賢摸摸鬍子,笑道:「我想做皇帝啊。」

眾人聽他談笑之間說出這等大逆不道的言語,人人都感頭皮發麻。震驚之餘,四人都想到魏忠賢連這種話都告訴他們,肯定是不打算留活口了。

魏忠賢彷彿對四人的神情十分滿意,繼續笑道:「如今朝中我已隻手遮天,皇上對我言聽計從,我說的話便是聖旨。所差者,名份而已。意欲取此名份,光有政權不夠,我還得有兵權。不然本座一旦謀朝篡位,山海關重兵便打回京師,那滋味可不好受。山海關守將袁崇煥老奸巨猾,竟然主動在寧遠建我生祠。這一著倒是出乎我意料之外。他既然表面依附,我也不好明著去打壓他。努爾哈赤打了那麼多年,山海關也沒讓他攻下來。除了沒用,我也不知能說他什麼。想要讓後金攻下山海關,助我削弱天下兵權,我自然得派人去與黑龍門合作。」

「魏忠賢!」天衡子氣得摔杯子。「我原以為你已壞到不能再壞!想不到你竟然勾結外族,去做漢奸!」

魏忠賢毫不動怒,笑嘻嘻地道:「成大事者不拘小節。為了當皇帝,就算當當漢奸,又怎麼樣呢?」

天衡子再也忍耐不住,身形一縱,越過飯桌,兩指直向魏忠賢右眼刺去。華山派以劍法見長,天衡子身上無劍,便即以指作劍,指上運勁,鋒利的程度不下尋常寶劍。魏忠賢不閃不避,後發先至,同樣也以劍指戳向天衡子右眼。天衡子只感眼睛一痛,心知不妙,空中急旋,向旁避開。魏忠賢並不追擊,只是坐在椅子上,笑盈盈地看著他。天衡子雖未中招,但是右眼淚水直流,看出去模糊不清,當即站在原地,全神貫注,盯著魏忠賢。

魏忠賢瞧瞧天衡子,瞧瞧妙空,瞧瞧柳成風,突然收起笑容,自顧自地斟酒。「二十年不見,想不到這麼快便無話可聊了。」他一飲而盡,又再斟酒。「三位喝杯酒吧?現在不喝,以後沒機會喝了。」

柳成風問:「孤帆莊內其他人怎麼樣?」

魏忠賢無所謂道:「那些閒雜人等,管他們去?本座這次來得匆忙,只帶了兩千名東廠衛士。適才各幫各派分別離去,把我那些手下殺得剩下多少人也說不準。你愛叫那些閒雜人等出去闖闖,便叫他們出去闖闖。說不定我的手下一不留神,能夠走脫幾人也未可知。」

柳成風道:「舟兒。」

鄭恆舟低頭抱拳:「弟子在。」

「出去闖闖。」

鄭恆舟大愣:「師父……」

卻聽魏忠賢道:「唉,鄭捕頭算不上是閒雜人等,還是留下來吧。我那義女從前最是聽話,這回卻不曉得著了什麼魔,竟然不肯回家。我瞧鄭捕頭一表人材,說不定得要著落在你身上引出小女啊。」

鄭恆舟瞪視魏忠賢,不發一言。

「阿彌陀佛。」妙空大師終於開口:「魏施主想怎麼樣,這便畫下個道兒來。」

魏忠賢對著妙空比出大拇指。「本座便是佩服方丈大師這一點,一句廢話也不多說。二十年前若非大師什麼也沒說便在本座背上拍了一掌,今天咱們也不用在這裡說這麼多了。這樣吧,今天你們只要打贏了本座,本座立刻撤除兵馬,離開孤帆莊,順便把被抓起來的江湖人物一股腦兒都還給你們。夠便宜了吧?」

妙空問:「要是我們輸了呢?」

「那小兒和他那些朋友,以及這位鄭捕頭,本座就帶走了。」魏忠賢道。「你們三個老不死的,就留在這裡,葬身火海吧。」

柳成風問:「你想怎麼打?」

魏忠賢道:「本來嘛,以三位的身份地位,自當與我單打獨鬥。不過以三位的品行修養來看,要你們單打獨鬥是不可能的啦。乾脆點一起上吧。」

鄭恆舟想起當日范世豪雖讓曹文馨的培元神功打成重傷,但卻也以降龍神掌破了他的培元勁。自己的降龍神掌當然是破不了魏忠賢的神功,但想若能稍微消耗對方寒勁,為三位師長增添一點勝算也是好的。他主意一定,當即步出輪椅之後,說道:「師父,讓弟子來打頭陣。」

魏忠賢笑得合不攏嘴,指著鄭恆舟道:「孝順啊!」

柳成風還來不及出言阻止,鄭恆舟已經拍出一掌潛龍勿用。魏忠賢左手輕抬,剛猛無比的降龍神掌竟被引向一旁。鄭恆舟收勢不住,向前撲出,當場將旁邊一張椅子擊得粉碎。

魏忠賢揚起眉毛,神色訝異,說道:「你這是降龍神掌啊?」

「怕了?」鄭恆舟高高躍起,居高臨下,使出一招飛龍在天,以雷霆萬鈞之勢直擊而下。魏忠賢冷笑道:「差得遠了。」說完一掌擎天,寒氣逼人。雙掌尚未交擊,鄭恆舟已如墜入冰窖一般。突然間斜裡冒出一股綿勁,將鄭恆舟捲向一旁,險險避開培元掌。鄭恆舟只覺天旋地轉、氣血洶湧,站定了一看,救走自己的卻是天衡子。

天衡子道:「待著別動,少丟人現眼。」隨即拔下掛在牆上的長劍,化作一道長虹撲向魏忠賢。魏忠賢向旁一踏,避開劍鋒,跟著左手探出,意欲奪劍。天衡子不閃不避,抖開長劍,挑向魏忠賢胸口三大要穴。魏忠賢左腳踢出,攻其下體。天衡子不待招式用老,迴劍削他小腿。魏忠賢腳尖一頂,踢中劍刃,力道威猛,當場將長劍盪開。天衡子順著劍勢,翻身而出,隨手在桌面上借力,身體騰空而起,反身一劍化解魏忠賢的追擊。他有劍在手,整個人與適才判若兩人。就看他招式凌厲、劍氣縱橫,一劍接著一劍,劍鋒始終指向魏忠賢周身要害。鄭恆舟本是用劍高手,此刻見識天衡子的劍法,只覺得每一招都使得清清楚楚,自己卻看得眼花繚亂,當是因為劍招精妙絕倫到他非但使不出,同時也想不到的境界。

天衡子一劍快似一劍,始終削不到魏忠賢半根寒毛,鬥得片刻之後,他突然感到手上一寒,氣血不順,心裡著時吃了一驚。他本道靠著兵刃之利,不與魏忠賢肢體接觸,便不會身受培元神功影響。如今看來,即使只是在他身邊纏鬥,培元寒勁也會趁隙而入。他心神一分,敗相立呈,魏忠賢盪開他的長劍,一掌擊向他的胸口。

忽見黃影一閃,妙空大師已經來到眼前。就看他出掌奇快,攻向魏忠賢不得不救之處。魏忠賢哈哈一笑,轉身應付妙空掌法。妙空不欲與他正面對掌,登時展開身法游鬥,同時雙掌一翻,化為四掌;再翻,八掌;連三翻,化為十六掌;使出少林千葉手,同時攻向魏忠賢身上十六處要害。魏忠賢神色一凜,雙掌迎上,就聽見啪啪啪啪十六連響,將妙空大師十六下攻勢盡數擋下。妙空輕身躍開,落地後沉聲一喝,逼出一身寒氣。他與天衡子互相使個神色,同時攻向魏忠賢。

三大高手鬥在一起,鄭恆舟便要看清他們的身影都不容易。他站在一旁,伺機而動,打算一有機會便以降龍神掌偷襲,可惜始終無機可趁。妙空掌勁沉猛,天衡子劍法精奇,魏忠賢在兩大高手的夾擊下始終游刃有餘。鄭恆舟看得片刻,逐漸看出一些道理,眼前不再似之前那般眼花繚亂。再看片刻,他突然吃了一驚,發覺天衡子和妙空大師口鼻吞吐白霧,臉色逐漸發青,顯然已讓培元神功纏入體內。眼看兩位前輩再支持片刻便會像當日范世豪那般血液凝結,倒地不起,他忍耐不住,便要動手。

卻見對面灰影一閃,竟是柳成風掌拍輪椅,騰空而起,雙掌直擊魏忠賢。魏忠賢大喝一聲,逼退天衡子與妙空,對空出掌迎擊。二人四掌交擊,魏忠賢神色驚訝,竟然叫出聲來。柳成風讓魏忠賢的掌力震飛,空中一個翻身,再度落回輪椅上。鄭恆舟見機不可失,潛龍勿用偷襲而去。魏忠賢連忙轉身,一掌拍開鄭恆舟。鄭恆舟直摔出去,落地後持續滑行,最後撞上牆壁,這才停下。

魏忠賢瞠目而視,模樣駭人,臉上青一陣紅一陣,竟似受了內傷。

妙空與天衡子寒氣纏身,渾身發抖,立刻退向一旁,打坐運功。鄭恆舟口吐鮮血,全身無處不痛,一股寒意打從心底冒了出來,連忙掙扎坐起,運起降龍神掌的火熱內功抗寒。柳成風面色微白,端坐在輪椅之中,瞪視魏忠賢。四人之中,似乎只有他沒有受傷。

魏忠賢行功完畢,臉色恢復紅潤,彷彿頃刻間便已內傷盡復一般。他瞧瞧地上三人,最後看向柳成風,搖頭嘆道:「柳兄,本座真是看走了眼,想不到你竟然練了培元神功?」

此言一出,鄭恆舟大吃一驚,妙空與天衡子卻是早已知道。就聽見柳成風說道:「當年我給你打得半身不遂,那話兒早就不中用了,正好來練培元神功。可惜我行動不便,肯定不是你的對手。是以讓天衡道兄和方丈大師耗你內力,最後再由我出面孤注一擲。想不到我們三人聯手,竟然只能讓你受這麼一點點傷。」

魏忠賢「哼」地一聲,說道:「憑你們三個,根本傷不了我。若非我中了至陰至寒的培元勁後,跟著又遇上至剛至陽的降龍神掌,本座又怎麼可能傷在你們手下?」他轉向鄭恆舟,嘖嘖兩聲:「鄭捕頭,真想不到啊。看來我今日是留你不得了。」

柳成風忙道:「魏忠賢!你要動我徒弟,先問過我再說!」

魏忠賢不去理他,逕自向鄭恆舟走去,說道:「你這廢人,坐在輪椅上還想怎樣?難道我每次都站在原地等你飛撲過來嗎?」

眼看魏忠賢越走越近,鄭恆舟轉眼就要斃命當場。妙空掙扎起身,天衡子舉劍欲擲,柳成風推動輪椅。便在此時,魏忠賢突然抬頭,眾人順著他的目光,望向屋頂。就聽見屋頂傳來人聲,說道:「行藏敗露,咱們下去。」跟著轟隆一聲,瓦片陷落,兩條人影隨著大片灰塵落下。魏忠賢凝神以對,見到灰塵之中竄出一掌一劍。那一掌沉穩霸道;那一劍妙到巔峰。魏忠賢毫不畏懼,左掌拍出,對上出掌之人。右手輕點,彈開長劍劍刃。出劍之人劍招雖妙,內力卻是平平,長劍讓他一彈,差點拿捏不住,劍刃抖動,發出嗚鳴聲響。然而那出掌之人內力甚為雄厚,比之妙空大師不過稍遜而已。魏忠賢掌上加勁,逼開出掌之人。塵埃落定之後,魏忠賢面露訝異之色,原來眼前兩名出招之人都不過二十來歲年紀,比那鄭恆舟還要年輕。

鄭恆舟中氣不足,還是忍不住叫道:「師弟!」

柳成風張口結舌,搖頭嘆道:「你們……唉……沒有一個聽話的。」

魏忠賢笑道:「原來是暴雨狂沙柳掌門,還有書生劍毛少俠啊。柳掌門功力深厚,果然名不虛傳。這毛少俠嘛,就馬馬虎虎啦。」

柳乾真氣宇軒昂,神采奕奕,雙掌負於身後,面不改色地說道:「大家是敵非友,魏公公不必客套。」

眾人見他接了魏忠賢一掌,竟然絲毫沒有受傷跡象,人人都感到不可思議。就連魏忠賢也暗自尋思:「點蒼派的勁蒼訣當真如此神奇?竟然抵擋得住我培元神功?還是柳成風這老不死的將培元神功傳給自己兒子?不,適才對掌,確實是勁蒼訣。此人年紀輕輕,已經練到這等功夫。今日不除,後患無窮。」

「爹,大師兄,兩位前輩。」柳乾真向眾人抱拳招呼,隨即盯著魏忠賢,目不轉睛地吩咐道:「篤信,保護大師兄和兩位前輩先走。魏忠賢交給爹和我應付便是。」

毛篤信走過去扶妙空與天衡子。鄭恆舟卻急著叫道:「二師弟,你和師父打不過他的!不可無謂犧牲!」

柳乾真卻不理他,對柳成風道:「爹,我早說過,功夫是看人用的,不是非得要練培元神功才能打贏培元神功。」

魏忠賢冷笑一聲:「小子,大言不慚,這種話等打贏我了再說吧。」

柳成風心情激動,只能說道:「孩子,你我父子聯手,還是輸多贏少。」

柳乾真道:「爹,咱們父子連心,輸贏什麼,也不必放在心上。今日讓你知道,孩兒少年風流,早在鳳陽府育有一子,現已托孤給篤信師弟。柳家有後,咱們父子也無須牽掛了的。」

魏忠賢大喝一聲:「廢話真多!」朝向柳乾真主動進招。柳乾真不再言語,施展狂沙掌法專心應敵。柳成風推動輪椅,伺機進擊。鄭恆舟不願拋下師父師弟,奮力起身,又要上前幫忙。毛篤信過去拉他,朝向後院便走。鄭恆舟還待掙扎,毛篤信回過頭來,目光含淚,說道:「大師兄,不可讓二師兄和師父無謂犧牲。」

鄭恆舟身受重傷,定力不足,淚流滿面,只讓毛篤信牽著行走,泣道:「師弟……師父他們……我們不能……」

毛篤信忍住傷心,拉著鄭恆舟步入內堂,與兩位前輩會合後,朝向後院走去。天衡子與妙空方丈相互扶持,在前領路,前往後院密道。那密道位於一座假山之後。四人轉過假山,只見一人坐在密道口外的大石上,腳邊躺著孤帆莊主宋百城,瞧模樣是已經死了。

天衡子認出對方,當下提起內息,高舉長劍,說道:「曹文馨,你這閹狗,殺我師弟,我要你償命!」

曹文馨站起身來,冷冷一笑:「天衡子,你這沒出息的東西,打不過魏公公,就想要逃?」

「我宰了你,再逃不遲!」說完長劍揮灑,砍了過去。妙空大師拉過毛篤信,說道:「你們先走。我們隨後就來。」鄭恆舟一拉方丈手腕,急道:「方丈大師……」妙空反手一甩:「阿彌陀佛,少俠不必擔心,少林、華山兩派,不會任人欺侮。」說完展開金鋼掌,呼嘯一聲,加入戰團。

毛篤信攙著鄭恆舟,矮身自假山洞口走了進去。他們步下台階,點燃牆壁上一支火把,順著地道行走。行了半里有餘,隱約見到前方灑落月光。毛篤信熄了火把,繼續前進,爬出洞口,四下張望,附近雜草叢生,不致讓人發現。他扶起鄭恆舟,隱身草叢之中,緩緩潛行。來到草叢邊緣,鄭恆舟聞到空氣中一絲硝煙氣味,連忙扯下毛篤信。兩人趴在地上,就著雜草察看遠方景象。只見面前一塊空地,再過去是一片樹林。空地上隱約可見片片血跡,月光下看來格外詭異。鄭恆舟低聲道:「魏忠賢調了神機營把守此地。此路不通,先回頭。」

兩人轉回草叢,沒走幾步發現草上有血。他們順著血跡過去,發現地上有具屍體,認出來是武三郎。鄭恆舟矮身察看,見他胸前多了三顆血洞,是讓神機營的火槍打出來的。他又摸索片刻,搜出一本培元祕笈,隨即與毛篤信繼續前進。走得片刻,鄭恆舟渾身發冷,舉步維艱,毛篤信乾脆將他揹在身上。

「大師兄,時間緊迫,容不得咱們偷偷摸摸。挑個方向,這就硬闖吧?」

「神機營隸屬禁衛軍,不歸東廠所管,魏忠賢調不了他們多少人馬。他們守住東邊,多半就守不住西邊。」鄭恆舟仰望星空,認明方位,說道:「咱們朝西走。」

「好。」毛篤信一提真氣,健步如飛,當場朝向西方奔去。這一奔跑,掩不住行蹤,四周伏兵立刻行動。毛篤信奔行甚速,數名東廠番子還來不及趕到他們面前便給拋在腦後。耳聽破風聲起,毛篤信長劍出鞘,足下不停,將射來的暗器盡數擊落。沒過多久,前方衝來數人,毛篤信展開蒼松劍法,一劍一個,將對方全部砍傷。如此跑出數里,毛篤信呼吸凝重,步伐漸緩,所幸已經好一陣子未見追兵蹤跡。正當想要放下鄭恆舟來休息之時,面前樹下突然步出一人。月光下瞧得明白,正是提督東廠魏忠賢。

鄭、毛兩人萬念俱灰。鄭恆舟自毛篤信背上跳下,與師弟並肩而立。毛篤信長劍平舉,直指魏忠賢,說道:「大師兄,想不到我點蒼派今日覆滅於此。」

鄭恆舟搖頭:「你先走,我殿……」

「別殿了。」毛篤信道。「轟轟烈烈大幹一場吧。」

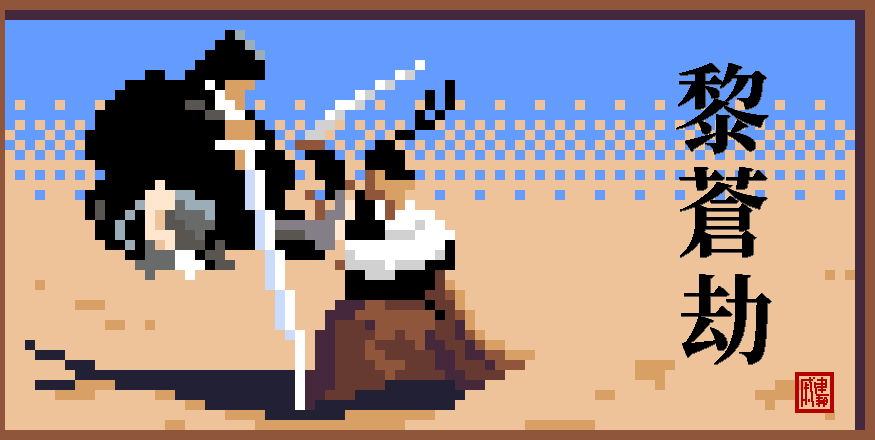

鄭恆舟運起降龍神掌,毛篤信耍開蒼松十三劫,魏忠賢毫無招式,雙掌平推,點蒼二俠當即向後飛出,摔倒在地。鄭恆舟全身痠軟,再也無法動彈,眼睜睜地看著魏忠賢躍入空中,朝向自己一掌擊落。

耳聽一個熟悉的女子聲音叫道:「鄭大哥!」鄭恆舟氣息一塞,眼前一黑,就此人事不知。

ns 15.158.61.17da2