鄭恆舟昏昏沉沉,不知過了多少時日。他時而感到氣息運轉,似乎有人在為他拔除寒毒,偏偏又拔不乾淨。朦朧間開始感到周身顛簸,彷彿是在車中趕路。後來渾身穴道刺痛,知道是有人幫他針灸療傷。隨著寒毒漸去,他慢慢恢復神智。一日感到有人扶己起身,餵己喝藥,他勉強張開眼睛,依稀看見毛篤信的身影,跟著又昏迷過去。

再度甦醒時,神智終於清醒一些。他睜開雙眼,微感刺痛,於是伸手遮眼,片刻過後才看清眼前景物。他身處一間富麗堂皇的臥房中,躺在溫暖舒適的臥床上,身上蓋著香噴噴的繡花被。他轉頭向外,看見小師弟坐在床頭椅子上,喜不自勝地瞧著自己。

「大師兄,謝天謝地,你終於醒了。」毛篤信激動地道。「口渴嗎?我去給你倒杯茶。」

他這麼一問,鄭恆舟立刻感到口乾舌燥,於是點了點頭。毛篤信手忙腳亂地跑去茶几倒茶,跟著急急忙忙跑回來餵鄭恆舟喝茶。喝完之後,鄭恆舟腦袋更為清醒,沿著床頭坐起,問道:「這裡是哪兒?」聲音沙啞難聽,連他自己幾乎都認不出來。

毛篤信答道:「順天府鶯燕樓。」

鄭恆舟愣了愣,心想怎麼會跑到鶯燕樓這遠近馳名的煙花之地來,迷惘片刻,想起「順天府」三字,這才大吃一驚,問道:「怎麼來到順天府?我昏迷多久了?」

「三個月。」

「啊?」鄭恆舟怕聽錯了,又問:「多久?」

「三個月。」毛篤信道。「武昌府英雄大會已是三個月前的事情了。」

鄭恆舟張口結舌,不知所對。過了好一會兒功夫,他才問道:「怎麼會?」

「你中了魏忠賢兩記培元掌,本來已經回天乏術。咱們花了好大的功夫,這才把你救活了回來。」毛篤信又去倒了杯茶,拿給鄭恆舟端著,問道:「大師兄,當晚之事,你記得多少?」

鄭恆舟回想。「我記得在樹林中讓魏忠賢打倒,跟著我聽見……聽見……」當日情景一幕幕湧現,他突然之間頭皮發麻,顫聲問道:「師父和二師弟……?」

毛篤信低頭道:「我第二天趕回去,孤帆莊已讓東廠放火燒了。之後幾經打聽,江湖上沒人聽說師父他們的下落。我想……師父和二師兄,多半已經……」

師兄弟兩相對默然。鄭恆舟初聞噩耗,悲慟難抑,終於哭出聲來。毛篤信哀悼已久,忍住傷心,安慰大師兄。哭了一會兒後,鄭恆舟撩起棉被擦拭淚痕,問道:「丐幫范幫主可有逃過東廠魔爪?」

「范幫主當日率眾突圍,後來在鳳陽府和我們接上頭。他對大師兄十分看重,當日過了很多真氣給師兄續命。要不是他,師兄只怕撐不到這裡。」毛篤信道。「四大門派掌門當日也都成功突圍,然而大部份與會幫派死傷慘重。武昌府一場武林大會,江湖上就此少了半數幫派。」

鄭恆舟忿忿不平:「與會四、五百人,竟然沒人回來知會我們?」

毛篤信搖頭:「魏忠賢部署周密,都是等到武林中人離開埋伏地點才自後方展開襲擊。」

「妙空方丈和天衡子呢?」

「他們殺了曹文馨,逃出地道,最後死在神機營火槍之下。」

鄭恆舟閉上雙眼,心下惻然,悲嘆道:「至少他們殺了曹文馨。」

「是啊。」

兩人再度沉默片刻。鄭恆舟喝了口茶,凝望茶杯,問道:「那天後來怎麼了?」

「那天我倆遭魏忠賢擊倒,魏忠賢正要上前取你性命,突然樹上跳下一名少女,叫了聲「鄭大哥!」撲倒在大師兄身上……」

鄭恆舟「啊」地一聲,說道:「原來……真的是客姑娘?」會叫他「鄭大哥」的年輕女子,除客婉清外再無第二人。他當日昏倒前依稀聽見客婉清的聲音,只道是迷迷糊糊聽錯了。這時知道真有其事,心中頓時五味雜陳。他想:「客姑娘為什麼要救我?難道她自覺對不起我,是以一直跟在我身邊?魏忠賢說她沒將降龍神掌圖譜交回去,莫非她良心未泯?還是說客姑娘對我……?」

毛篤信道:「原來那位姑娘姓客?魏忠賢管她叫婉貞。」

鄭恆舟聽見「婉貞」二字,登時想起此女毒蠍心腸,混入丐幫之事。他張口想要罵她幾句,但是話到嘴中,說出口的卻是:「你說她撲到我身上,可讓魏忠賢打傷了?」

「魏忠賢內外功俱臻化境,功力收放自如,本來是不該打傷客姑娘的。我想他必定是傷在師父和二師兄手上,才會功力不純,收招不及,將客姑娘打得吐血。」毛篤信道。「當時魏忠賢手足無措,瞧模樣是當真急了,直說:『婉貞……婉貞……妳這是做什麼?』」

「客姑娘含淚道:『義父,女兒不孝,求你放了鄭大哥。』魏忠賢見她嘴角滲血,急得伏在你們兩人身邊,說道:『婉貞,快起來,義父幫妳療傷。』客姑娘抱著大師兄,不肯起來,只說:『義父,求你放了鄭大哥。』」

「魏忠賢坐倒在地,老態畢露,瞧著那客姑娘抱著你的模樣,一時說不出話來。大師兄,這位客姑娘,對你可是有情有義啊。」

鄭恆舟腦中空蕩蕩地,只說:「不,我們……沒有……不是……」然而沒有怎樣,不是什麼,他偏偏又說不上來。

「魏忠賢道:『婉貞,這人是欽犯,殺害東廠軍官,又在孤帆莊密謀反叛,妳……妳怎麼為這種人求情?』」

「客姑娘說:『義父,鄭大哥是女兒的好朋友。你讓女兒行走江湖,若是沒交上幾個好朋友,江湖路又怎麼走得下去?要說殺害東廠軍官,東林書院一役,女兒可也沒少殺了。我和鄭大哥相處之日雖然不長,但卻一起出生入死,實在是過命的交情。義父若要殺他,先把女兒殺了吧。』」

「魏忠賢張口結舌,問道:『婉貞,妳……妳該不會對這小子……』」

「客姑娘瞧瞧你,又瞧瞧魏忠賢,說道:『女兒不孝。』便沒再說下去。瞧那模樣,是默認了。」

鄭恆舟驚道:「她默認了?」

「魏忠賢勃然大怒,說道:『妳跟我回去!』客姑娘十分倔強,搖頭道:『你答應我,放了鄭大哥。』魏忠賢氣到渾身發抖,聲色俱厲:『此人學過降龍神掌,我今日放了他,日後後患無窮。婉貞,義父待你不薄啊,難道妳為了此人,竟然忘恩負義,連義父都不要了嗎?』」

「客姑娘眼淚直流,說道:『義父……爹爹……女兒在京裡過得不快活,你也不是不知道。我把降龍神掌交給你,你……就當沒有我這個女兒吧。』」

「想那魏忠賢義子義女滿天下,對這位客姑娘卻是情有獨鍾。就看他氣了半天,最後說道:『要我饒了他,也不是不行。只是妳得跟我回去,答應我永遠不再見他。』客姑娘還待哀求,魏忠賢疾言厲色:『這人是個反賊,難道妳還妄想跟了他去?』」

「客姑娘搖頭泣道:『我只盼鄭大哥能夠好好活下去。我欺騙他,背叛他,原就不敢抱有非份之想。既然義父願意饒他,女兒自當跟隨義父回京。』她掙扎起身,卻又跌回地上。我猜想她定是害怕魏忠賢出爾反爾,一等她離開大師兄身上,立刻將你斃命當場。她一番做作,說道:『女兒無力起身,請義父抱女兒回去。』」

「魏忠賢無奈,抱起客姑娘,輕聲嘆道:『乖女兒,這兩年讓妳受苦了,瞧妳瘦成這個樣子。這次回京,義父絕不再派妳出來辦事。等到大事一了,義父立刻幫妳對門門當戶對的親事。這些江湖漢子,以後別放在心上了。』說著漸行漸遠,不再理會咱們二人。」

鄭恆舟愣愣出神,說不出話來。

毛篤信繼續說道:「樹林裡那掌,魏忠賢的培元勁透過長劍而來,我雖然受傷,卻無大礙,運功片刻,便即起身。我揹起大師兄繼續行走,在江畔找間船家藏身。此後數日,我都依照師傳法門,為大師兄拔除培元寒勁。然而師兄連中兩記培元掌,寒毒侵入五臟六腑,小弟傷勢未癒,內力不繼,好幾次差點受其反噬。眼看大師兄傷勢反覆,小弟無奈,只好冒險回到武昌府求援。正巧遇上一個武當派的朋友,在他幫忙之下,暫時保住大師兄一命。」

鄭恆舟問:「武當派?聽說無為道人不讓門下弟子涉及江湖之事。我是東廠要犯,他怎麼會幫你救我?」

毛篤信道:「此人跟大師兄也是舊識。便是錦衣衛千戶白草之。」

鄭恆舟著實訝異:「白千戶?他不是押解人犯回京受審了嗎?怎麼又回武昌府了?」

毛篤信說:「他在道上聽到風聲,東廠調動兵馬,意欲不利武昌府武林大會,是以專程趕回來知會孤帆莊。可惜當他趕到之時,一切已經太遲了。」

鄭恆舟心中疑點甚多,問道:「篤信,你給師兄講清楚。這白草之究竟是什麼人?為何他身為錦衣衛,卻又幫助江湖中人,甚至暗中殺害東廠太監。還有,你為什麼敢信任他?」

毛篤信壓低聲音道:「師兄,此事異常機密,即便是七大門派的掌門人也未必知曉。」

鄭恆舟道:「武林中機密大事還真多。」

「可不是嘛?」毛篤信道。「當年雲虛道人仙逝,武當曾有數名弟子反出師門,加入錦衣衛。此事在武林中引起喧然大波,各門各派都痛罵武當派淪為朝廷鷹犬。閒言閒語四下流傳,不少武當弟子為了捍衛師門顏面,在外面跟其他門派的弟子大打出手。為此,繼任掌門的無為道人發帖給武林各派,宣布武當此後不涉江湖之事。然而無為道人約束武當弟子實乃幌子,目的是要讓東廠以為武當不足為患。他們不參與江湖大事,不與各派互通聲息,為得便是要避開東廠耳目。」

「當時七大派正在研擬成立保黨同盟之事,無為道人深謀遠慮,擔心一旦事發,整個武林都將陷入浩劫。於是他與一眾師弟商議,想出了這個法子,由雲虛道人的關門弟子白草之帶領一批弟子投身公門。這麼做一方面是為了就近查探朝廷,一方面為了取信東廠,同時也為大明盡一份心力。武當弟子加入錦衣衛可是前所未有的事情,當年莫說提督東廠不信任他們,就連錦衣衛洪都指揮史也心存猜忌,不敢重用,於是將他們派往遼東邊關,擔任蒐集軍情的工作。白草之武功高強、能力卓越,不到一年間便立下許多功勞,掌管遼海衛的軍情事務。其後隨熊廷弼將軍回京,便在京師錦衣衛裡受到重用。」

「之後幾年,武當派不斷派遣弟子,改名換姓,至全國軍衛投軍,就連東廠中也安插了人員。那一年,師父差我來京城辦事,因緣巧合下結識了白兄。我倆一見如故,十分投緣,之後便一直保持連絡。直到左御史大人因彈劾魏忠賢入獄,閹黨蠢蠢欲動,白兄才邀我來京中密會,告知武當派的真實意圖。當日若非得到白兄相助,我也不可能在短短半日之間劫走左夫人。大師兄,白草之乃是值得信任之人,這點師兄不必過慮。」

鄭恆舟恍然大悟:「原來你跟他早就相識,如此說來,他刻意與我結交,是因為你的緣故?」

「是。」毛篤信道。「我在武昌府遇上他後,便由他出面請了幾個名醫過來為大師兄治傷。無奈大師兄傷勢沉重,名醫全都束手無策。白兄別無他法,只好冒險雇車運送大師兄前來順天府,請錦衣衛中精通醫道的高人為大師兄拔毒。此行路途遙遠,舟車勞頓,大師兄撐不撐得到,實在殊無把握。幸虧在鳳陽府遇上了范幫主,大師兄才能安然抵達。為了躲避東廠耳目,白兄將我們安置在鶯燕樓裡,每日請鄧大夫來此針灸用藥,治了一個多月,大師兄終於醒來。」

鄭恆舟起身下床,卻感腳下痲軟,竟然無法行走,摔在毛篤信身上。毛篤信扶著他坐好,說道:「大師兄不必擔心。大夫說過,你在床上躺了這麼久,剛下床時會這樣的。只要每日多動,活絡筋血,很快就能復原。」

***

當天鄭恆舟便在屋內扶牆練走。到了晚上,白草之帶了大夫來看他,見他終於甦醒,喜形於色地道:「鄭兄終於醒了。這可擔心死兄弟啦。」

鄭恆舟連忙謝過救命之恩。待大夫針灸用藥過後,白草之吩咐在房中擺下酒席,四人一同吃喝。那大夫姓鄧,原是京城名醫,因為得罪東廠太監獲罪下獄,由白草之所救,其後便一直跟在錦衣衛裡辦事。他曾數度救治身中培元神功之人,對付培元寒毒已是得心應手。只是鄭恆舟身中兩掌,又整整拖了兩個月才落入他的手中,要拔寒毒著實不易,是以整治了一個多月才終於救醒他。

鄭恆舟昏迷三月,毛篤信餐餐餵他吃粥,這下嘴饞起來,連盡四大碗飯。白草之待他酒足飯飽,這才問道:「鄭兄,接下來有何打算?」

鄭恆舟放下碗筷,將杯中酒一飲而盡,說道:「找魏忠賢報仇。」

白草之道:「普天之下,想找魏忠賢報仇之人成千上萬,鄭兄可有計較?」

鄭恆舟搖頭:「先把手腳練回來,再把功夫練好。我還年輕,他已年老,只要他一日不死,我總有機會報得此仇。」

「那是長遠之計,急也急不來。」白草之道。「眼前局勢混亂,東廠到處拿人。魏忠賢雖然答應客婉貞放過你,但也難保他不會出爾反爾。依我說,鄭兄應該暫時離開中原是非之地為上。」

「離開中原上哪兒去?」

白草之神色誠懇:「暫且棲身錦衣衛,同我上遼東辦事?」

鄭恆舟沒想到他會提出這種要求。然而轉念一想,白草之處事嚴謹,思緒周密,他既然這麼說,必定有其考量。「白兄要上遼東?」

白草之點頭。「根據蒲察泰的口供與毛兄弟的說詞,魏忠賢打算暗助後金攻下山海關……」

鄭恆舟插話道:「你既有人證,難道不能告上朝廷?」

「蒲察泰還沒到京,已經讓東廠派人給殺了。」白草之道。「就算他沒死。如今刑部也已落入閹黨手中。光靠一個女真人的說詞,成不了案的。」

「那怎麼辦?」鄭恆舟問。「除非魏忠賢拿刀架在皇上脖子上,不然再明確的鐵證也動不了他。」

「所以咱們只能見招拆招。既然知道黑龍門在中原圖謀不詭,咱們便想辦法不讓他們奸計得逞。」

毛篤信皺眉道:「這樣不是太消極了點?」

「倒也不會。」白草之道。「咱們動不了魏忠賢,但是魏忠賢也不能明著阻止咱們對付後金。只要能夠想辦法幫助山海關守軍除掉努爾哈赤,他十五個兒子必將群起爭位,後金陣腳一亂,邊疆便可保數年平安。到時候魏忠賢定須改變計畫,說不定還會做出魯莽之舉。只要魏忠賢掌不了天下兵權,咱們便還有一絲勝算。」

鄭恆舟問:「黑龍門眼下有何奸計?」

「朝廷為了邊疆戰事,一直在王恭廠火藥庫研製新式守城大炮,不過多年來始終沒有進展。去年禮部尚書極力遊說,終於讓紅毛人同意出售紅夷大炮給咱們。然而此事遭到黑龍門暗中阻擾,利用台灣問題挑撥紅毛人與大明的關係,致使最後交易落空。後來葡萄牙人聽說此事,主動提出交易,自英國艦隊購買紅夷大炮轉賣給我們。上個月開始,朝廷購買的三十門紅夷大炮陸續自天津上岸,此刻全部停在王恭廠火藥庫中。根據兵部規劃,其中有二十門炮會留下來戍守京師,剩下十門便將運往山海關供守軍調度,多半會部署在寧遠。」他見鄭毛兩人神情困惑,解釋道:「紅夷大炮的威力及射程都遠遠超越咱們原有的守城大炮。雖然只有十門,只要運用得宜,說不定便足以扭轉戰局。」

鄭恆舟與毛篤信互看一眼,神情嚴肅。鄭恆舟問道:「黑龍門打算攔截紅夷大炮?」

「根據蒲察泰的說法,魏忠賢會提供黑龍門紅夷大炮的運送路線與時程。」白草之點頭道。「黑龍門在關內不太可能有足夠的實力正面迎擊護送大炮的部隊,所以我認為他們會採取暗中潛入的方式破壞大炮。我已經向洪都指揮史請命,要親自帶兵護送紅夷大炮。王恭廠預定於本月底在皇上面前試射紅夷大炮,試射完畢後,大炮便立刻開往山海關。之後我和我的人將會留在袁崇煥將軍麾下,重掌關外軍情。而這一回,我打算待到努爾哈赤身亡為止。」他凝望鄭毛兩人,神色堅定。「我希望此行兩位能夠與我同去,一來可以避開東廠追捕,二來可以為大明盡心,助我對付黑龍門。」

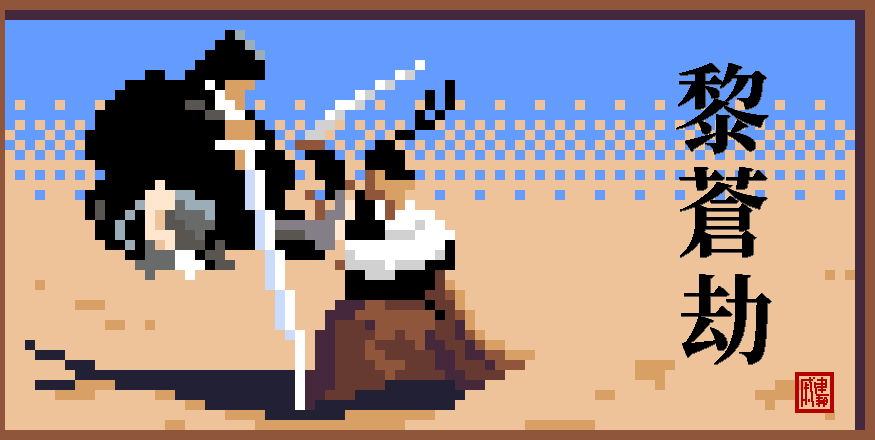

鄭恆舟沉吟半响,與毛篤信交換神色,點頭說道:「白兄此行乃是為了國家社稷、武林同道、黎民蒼生出力,我師兄弟二人自當隨行同去,盡心效勞。」

「那真是太好了。」白草之喜不自禁。「我明日就讓人趕辦公文。七日之內,兩位便會成為錦衣衛的同儕了。」

四人當即乾了一杯。鄭恆舟放下酒杯,看著白草之道:「白兄,此後咱們一同辦事,應該沒什麼需要隱瞞的了?」

白草之問:「鄭兄是想知道我聽命於誰?」

「正是。」

白草之點了點頭,不再隱瞞:「是信王爺。」

「信王?」鄭恆舟愣了愣。「信王才十六歲啊?」

白草之道:「信王雖然年少,但是見事極為明白。他眼看魏忠賢與客氏把持朝政,皇上卻始終對他們極度寵信,根本勸無可勸。東林黨雖然勢大,但是缺乏皇上支持,又整天鉤心鬥角,信王擔心他們有一天會徹底垮台,到時候無人能夠制衡閹黨,朝政終將一蹶不振。於是自去年年初開始,信王暗中連絡無黨無派的朝臣,在朝庭裡培植第三勢力。他為求謹慎,行事保密到家,這些朝臣如劉敬先之流,只是隱約知道有人在組織他們,卻不清楚對方究竟是誰。一直以來,我都有在留意這些朝臣的動向,當信王發現我在追查他的身分後,他便主動與我接觸。」

鄭恆舟問:「他怎麼知道能夠信任你?」

白草之道:「信王有膽有識,既然知道我遲早會查到他的身上,乾脆直接找上門來。鄭兄說他信任我,我想並非如此,他總得試探看看我值不值得信任。如果當初他認為不能信我,或許他會想辦法拉攏我,甚至試圖除掉我。總之,他不會放著我不管的。千萬不要因為信王年紀小而小覰他,魏忠賢至今沒有疑心到他身上,絕對不是沒有理由的。」

「原來如此。」鄭恆舟不置可否地道。

白草之問:「鄭兄不信任信王爺?」

「不。」鄭恆舟搖頭:「我只是有感朝廷黑暗,人人自危。我們一介武夫,只能選擇要相信誰,卻無法保證自己相信的人是對的。信王可不可信,還看他日後作為。眼前白兄要咱們北上對付後金,這件事情總是不會錯的。」

四人喝酒閒聊。白草之講了一些從前在遼東如何與黑龍門周旋的事蹟,毛篤信神馳天外,直說江湖兒女正當去關外誅殺胡虜,而不是整天窩在中原跟宦官打打殺殺。鄭恆舟聽了一會兒,想起師父與二師弟為己犧牲,心下難過起來,自顧自喝了幾杯悶酒,跟著又想起貪杯好酒的客婉清。他想:「客姑娘終日借酒澆愁,自是日子過得極不開心。當初我若多加關懷,或許今日也不會走到這個地步。」他心中惆悵,忍不住問道:「白兄,魏忠賢的義女客姑娘……眼下可是住在京裡?」

白草之瞧他片刻,說道:「鄭兄,客姑娘對你有情有義,那是不用多說的了。只是人家好不容易才保住你一條性命,兄弟以為這種時候還是別去招惹她的好。」

「我也不是想招惹她,只是……只是……」說了半天,他也不知道只是什麼。他嘆了一聲,說道:「聽篤信說起,魏忠賢似乎對她十分寵愛?」

白草之點頭:「我聽毛兄弟描述,也認為兩人關係頗不尋常。魏忠賢義子甚多,什麼五虎、五彪、十狗的一大堆,但是義女卻沒收幾個,而其中感情融洽到會為其饒過欽犯的更是絕無僅有。我回京之後,花了一番功夫調查客婉貞。魏忠賢給她在京裡起了偌大一座園子,養了許多僕役,還派東廠守衛專門保護她,把她服侍得像郡主娘娘一樣。」

「為何對她如此禮遇?」

「或許因為她是客氏的姪女,是以魏忠賢著意巴結。」白草之沉吟道。「還有另外一種穿鑿附會的猜測……傳言當年魏忠賢入宮之時,宮裡有認識的人在照應,只給他閹了一顆,根本沒閹乾淨。這些年來一直有他生下私孩子的傳言,說不定……」

鄭恆舟聞所未聞,問道:「有這種事?這是穢亂宮廷啊,光這一條罪名就夠他受得!」

白草之兩手一攤:「這種事情,只要他矢口否認,誰能證實?普天之下,除了皇上,誰有本事叫魏忠賢拖下褲子來察看?我細細思量,倘若客婉貞當真是魏忠賢的私生女,為什麼要讓她姓客?難道她會是客氏所生?如果我能將這兩件事情牽扯在一塊兒,那皇上肯定會查辦此事了。皇上對客氏甚是依戀,這種事情宮裡誰也不敢多說,但畢竟還是傳到咱們耳裡……」

鄭恆舟語氣不悅:「白兄,這等捕風捉影之事,豈能妄加揣測?」

白草之連忙搖手:「鄭兄莫要生氣。兄弟也只是說說罷了。想那客姑娘今年二十出頭,除非客氏一入宮就跟魏忠賢混在一起,不然年齡上絕對兜不起來。」一看鄭恆舟拉下了臉,忙道:「咱們還是別提此事,再來說說那紅夷大炮吧……」

鄭恆舟愣愣瞧著酒杯,想起初會客婉清當晚的那首將進酒,無聲唸道:「鐘鼓饌玉不足貴,但願長醉不願醒。」他本性堅強,鮮少借酒澆愁,此生第一次,他想大醉一場。

ns 15.158.61.13da2