鄭恆舟繳回腰牌佩刀,取了自己的長劍,隨即趕往南門。宋師爺牽了匹馬等在城門口,鞍上水袋行李一應俱全。師爺還抽空畫了張史可法畫像,方便鄭恆舟認人。鄭恆舟告別師爺,星夜離城。

數日後來到河間府。鄭恆舟取出宋師爺備好的假鬍鬚喬裝進城,找間清靜的客棧投宿。他進房休息片刻,隨即下樓飽餐一頓,順便向其他住客打探消息。東廠數日之間並無動作,風雨欲來之意甚濃。他離開客棧,上街遊蕩,熟悉城內環境。晃到北城門時,他在對街找間茶館坐下,一面喝茶,一面對照宋師爺的畫像,在入城之人間找尋史可法蹤影。這一場茶喝下來,直喝到天黑才回客棧。他關緊房門,取出師弟代傳的勁蒼訣心法,依法用功,直到夜深之後才和衣睡去。

接下來數日便如此渡過,白天等人,夜晚練功。那勁蒼訣果然妙用無窮,不過短短數日,鄭恆舟已經感覺內息暢通,收放自如,雖然稱不上功力大進,卻頗能補足從前行招間略顯窒礙之處。第三日來到北城門時,他在城門旁告示榜上看見自己的懸賞告示:「查保定巡撫衙門總捕頭鄭恆舟勾結亂黨,殘殺軍官,懸賞一百兩銀。」他心想朝廷認定自己殺了東廠太監,竟然才懸賞區區一百兩銀,自當是東廠打算低調處置。他瞧瞧榜上畫像,摸摸自己臉上的假鬍子,逕自去茶館喝茶。

到得第五日上,鄭恆舟見到一男一女並騎入城,瞧模樣依稀便是史可法。兩人入城後翻下馬背,牽馬而行,有說有笑,便如進城遊玩的小情侶般。劉敬先沒提史可法攜帶女眷同行,鄭恆舟深怕認錯,取出畫像比對再三,這才付了茶錢,隨後跟去。史可法與那女子逛入市集,買些瓜果零食,施捨幾名乞丐,又瞧了會兒雜耍表演,這才找了間飯館吃飯。鄭恆舟買串冰糖葫蘆,站在對街瞧著兩人拴好馬匹,隨店小二上二樓就坐點菜,這才一口吃光葫蘆,跟著入店。他上了二樓,選在兩人隔一桌外坐下,點了幾道酒菜,一面自斟自酌,一面側耳傾聽。兩人交談聲並不響亮,二樓原本又已坐了幾桌客人,談話內容聽不真切,不過隱約聽見兩人以史公子、客姑娘相稱。

人是找著了,鄭恆舟可還沒拿定主意是該坦言相見還是暗中保護。他想史可法此行若真是為取同盟名冊而來,必定不敢輕信於人。自己與他非親非故,就這麼上前說要護送他去無錫,說不定被人當成朝廷鷹犬,沒得惹上一鼻子灰。然則此事事關重大,自己許久沒幹暗中保護這等勾當,要是保護不周或是跟丟了人家,名冊落入東廠手裡,累得武林同道慘遭屠殺,自己可就成了千古罪人。正自考慮著,原先鬧哄哄的飯館突然安靜下來,只有樓梯口傳來一陣雜亂的腳步聲響。

鄭恆舟轉向樓梯,看見四名乞丐上樓,為首的是名花鬍子老丐,臉色紅潤,目光懾人,衣服上縫有不少補丁,不過並不骯髒破爛。他肩上斜掛了條細繩,繩子上繫著幾枚布袋。鄭恆舟心下一凜,定睛數袋,竟有九枚之多。老丐居中一站,先是朝向史可法那桌微微點頭,跟著轉向鄭恆舟上下打量,神色極為無禮。他四下張望,與隨行三人找了張無人的桌子坐下。鄭恆舟順著他的目光看去,一驚非同小可,只見二樓另外還有兩桌乞丐,虎視眈眈,顯然是敵非友。他尋思:「真是久未行走江湖,武林中處處提防的功夫全都擱下了。這下讓丐幫的人圍住,我竟渾然不知,要是傳了出去,豈不墮了本派威名?兩位師弟好不容易重振點蒼聲威,可別敗在我的手上。只不知丐幫沒事何以針對我來?」

群丐凶神惡煞,也不吃飯喝酒,盡瞧著鄭恆舟瞪眼。其他不相干的酒客一看情形不對,紛紛下樓付賬。頃刻間飯館二樓走得剩下丐幫眾人、鄭恆舟以及史、客兩人。就看見史可法與姓客的女子同時站起,朝向樓下走去。來到樓梯口時,客姓女子停下腳步,朝向鄭恆舟回眸一笑。該女眉清目秀,相貌雅致,這一笑憑添嫵媚,燦爛如花,卻把鄭恆舟瞧得心驚膽跳。他一直沒把這女子放在心上,沒料到她竟是厲害角色。如今回想起來,自己多半一上來便已曝露行蹤。對方施捨零錢,連絡丐幫人物,逛街玩耍,等待群丐佈置,然後才上飯館吃飯。他暗罵自己大意,一上樓看見兩桌乞丐在飯館吃飯竟然不已為意。回頭他可得把從前在江湖遊歷的事蹟一件件翻出來想想才好。

史可法與女子下樓離去。鄭恆舟算算丐幫一共來了十二個人。其他人沒空一一打量,光是那九袋老丐自己多半就應付不來。所謂好漢不吃眼前虧,輸多贏少的架還是少打為妙。然則丐幫並非蠻橫無理之輩,瞧模樣多半也是為了保護史可法而來,若是向他們說明原委,此事未必不能善罷。況且自己既然離了公門,自可算是重出江湖,在丐幫這等有頭有臉的幫會面前,他可不能墜了點蒼威名。他放下酒杯,朝向對桌老丐一抱拳,正要開口說話,老丐旁的中年乞丐已經破口大罵:「兀那鷹犬!為虎做倀,殘害忠良,今日栽在我們丐幫手裡,你還有什麼話說?」

鄭恆舟道:「各位丐幫的朋友。在下鄭恆舟,乃是點蒼弟子,不是朝廷鷹犬。」

「放屁!」適才那名乞丐道。「你當我們丐幫都是瞎的?打從你五日之前進城開始,本幫弟子就已經盯上你了。你自京城而來,騎得又是官馬,這幾日鬼鬼祟祟,拿著史公子的畫像在城門口盯哨,一看便知不是錦衣衛敗類就是東廠番子!這下好了,眼看情況不對,竟然冒充點蒼弟子?如此用心歹毒,我瞧你準是東廠閹人!」

鄭恆舟搖頭:「在下確是點蒼弟子,只是過去五年都在保定巡撫衙門當差,於武林之中默默無聞,是以各位丐幫英雄不曾聽說。此次來到河間府,乃是為了暗中保護史公子……」

「是吧!衙門當差也是朝廷鷹犬!都說你是鷹犬,還想狡辯?」

鄭恆舟心想或許自己弄錯,丐幫中並非沒有蠻橫無理之輩。他隱忍道:「在下於半月之前殺了東廠宦官,逃出保定,此刻已遭朝廷懸賞。各位到城門口告示榜瞧瞧便知。」

那乞丐哈哈一笑,自懷中取出一張榜單,丟在地上,說道:「這事你不提也罷,一提可就吹破牛皮。殺了東廠宦官會只懸賞一百兩銀?這告示明擺著是放出來渾淆視聽。東廠大費周章,還搞出這種玩意兒,多半是要你找個因頭混到史公子身邊,藉機圖謀!」

鄭恆舟聽他越說越不成話,站起身來怒道:「丐幫就是這麼蠻不講理的嗎?」

群丐隨之起身,紛紛拉開架式,便只剩下九袋老丐兀自坐著。之前那乞丐罵道:「東廠鷹犬,說不過人就要動手嗎?」

鄭恆舟實在不願與丐幫動手,深吸口氣,沉聲道:「你們究竟要怎樣才肯相信我是點蒼弟子?」

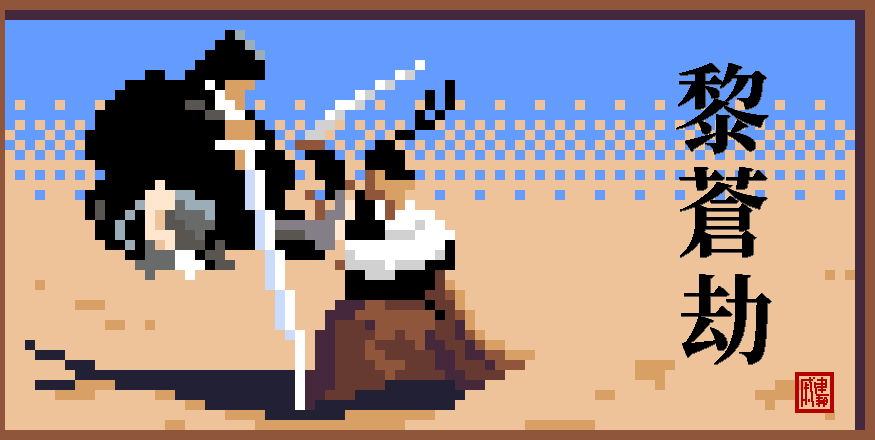

那乞丐罵得興起,叫道:「打死我也不相信!」說完抄起板凳,對準鄭恆舟擲來。鄭恆舟避開板凳,立即回頭,只見那乞丐身法好快,轉眼竟已欺到身前。鄭恆舟見他雙掌成虎爪之勢,一招猛虎出閘正對自己胸口而來,當下抖擻精神,施展狂沙掌法中的短打招數,與對方搶攻。兩人抓拿擒扣,以快打快,拆到第五招上,鄭恆舟雙掌連翻,將乞丐雙臂絞在身後,只待微一吐勁,立時便能將其雙臂折成數截。鄭恆舟不願傷害丐幫弟子,正要放手言和,群丐卻一聲發喊,衝上前來救人。

這群丐幫弟子並非庸手,但也算不上是什麼高手。他們為救同伴心切,一上來就拳打腳踢,直如亂拳圍毆。鄭恆舟放開先前的乞丐,左閃右躲,趁隙反擊。他每拍出一掌,便有一名丐幫弟子應聲倒地。拍到第七掌時,二樓的桌椅已經讓他們砸得差不多了。餘下四名乞丐功夫較其他人高出許多,鄭恆舟雖不至無法應付,一時卻也難以取勝。正打得熱鬧之時,鄭恆舟突然感到一股勁風來襲。他翻過身去,只見九袋老丐不知何時已然來到近處,正自朝向自己緩緩發掌。這一掌出掌雖慢,卻帶動一股強勁掌風,熱氣騰騰,逼得他眼睛差點都睜不開。鄭恆舟一生之中從未見過如此剛猛的掌力,心下駭然,不敢硬接,當即足下一點,輕輕巧巧地向後飄開。

老乞丐冷笑一聲,欺身而上。鄭恆舟尚未落地,老乞丐已經來到身前。他心知老丐功力深厚,遠勝於己,當真對掌,只怕不出五掌便要斃命當場。唯今之計,只有迅速搶攻,盼在招式上勝過對方。他點蒼武功,劍掌雙絕,劍是蒼松劍法,掌是狂沙掌法。鄭恆舟劍法造詣已得師門真傳,蒼松十三劫一經施展,武林中尋常高手都不能是他對手,可惜今日他為了避開官府耳目,出門沒有帶劍。至於掌法,他內力未臻一流高手境界,狂沙掌使來總有不能圓轉如意之處;單以掌法而論,他師弟柳乾真比他高明多了。此時性命交關,他施展渾身解數,一雙肉掌自四面八方攻向老乞丐,每一掌都夾帶風雷之勢,當真如同狂沙亂舞。

老乞丐哈哈大笑,以簡御繁,每一掌都沉穩如山,硬是將鄭恆舟的掌力化於無形。鄭恆舟越打越快,轉眼出了三十六掌。待他返掌運勁,要出第三十七掌時,突然感到身形窒礙,內力不純。他心裡一驚,知道自己全力施為,內力消耗甚劇,如此拼鬥下去,只怕不出百招,自己就會虛脫倒地。他正自思索對策,突然聽見老丐大喝一聲,拍出一掌。這一掌與他先前剛猛無匹的第一掌一模一樣,不過出掌極快,渾不似適才那般慢條斯理。鄭恆舟避無可避,只能運足功力,出掌硬接。雙掌才剛對上,鄭恆舟立刻感到氣血洶湧、眼冒金星,身體向後飛出,好似騰雲駕霧,隨即撞上牆板,跌落地面。他落地後立即起身,跟著喉頭一甜,湧出滿口鮮血。他不願在人前示弱,硬生生地將血吞回腹中。

「點蒼弟子,哈!」老丐語氣不屑。「點蒼掌門柳乾真武功蓋世,書生劍毛篤信劍法卓絕。小兄弟,憑你這點微末道行就想冒充點蒼弟子?勸你趁早回家,不要丟人現眼啦。」

鄭恆舟趁機調息,紓解胸口鬱悶,沉聲問道:「前輩武功高強,晚輩大開眼界。敢問前輩,這便是名聞天下的降龍神掌嗎?」

老丐輕撫鬍鬚,得意洋洋:「算你運氣,有緣見識這招亢龍有悔。」

鄭恆舟連忙抱拳:「難道前輩便是丐幫龍幫主?」

「當然不是。」老丐大聲說道。「要是龍幫主在此,一出手便斃了你,還能讓你像瘋狗一樣出那麼多掌嗎?」

鄭恆舟道:「原來是『一掌翻天』范世豪長老。」他知道丐幫中除了幫主龍有功外,就只有九袋長老范世豪因為勞苦功高,兼之擅使掌法,得獲幫主傳授過幾式降龍神掌。丐幫降龍神掌雖然沒有只傳幫主的規矩,不過歷任幫主向來只會傳授給自己屬意的接班人。儘管龍有功沒有明說,但武林中人人皆知范世豪乃是丐幫中第二號人物,多半也是下任丐幫幫主的人選。鄭恆舟重出江湖第一戰就一敗塗地,本來感到信心大失,得知是敗在此人手上,而且是過了三十來招方始落敗,他又覺得雖敗猶榮。他恭敬說道:「范長老武藝高強,晚輩甘拜下風。」

「好說。」范世豪隨意拱了拱手,又道:「你既然認輸,那就留下一條胳臂,這就走吧。」

鄭恆舟大吃一驚,說道:「范前輩,貴幫不由分說,一上來就把晚輩教訓一頓,那也罷了,誰叫晚輩學藝不精?然而勝敗乃兵家常事,打輸了就要留下胳臂,江湖上只怕沒有這個規矩。」

范世豪大笑三聲,說道:「我跟你朝廷鷹犬講什麼江湖規矩?再說,你打了我們丐幫弟子,我出手教訓教訓你,這有什麼不對?」

鄭恆舟無奈道:「晚輩真的是點蒼弟子,為了保護史可法公子而來。為什麼你們不肯信我?」

「你口口聲聲自稱點蒼弟子,偏偏老夫試你武功,實在不怎麼樣。」范世豪冷笑:「你倒是有什麼證據,能夠證明你是點蒼弟子?」

「咦?原來那叫試我武功?」鄭恆舟啼笑皆非。「我剛剛狂沙掌法打得那麼精彩,還不夠證明我是點蒼弟子嗎?」

「你這麼隨便揮個幾掌,給老夫搧風還嫌不涼。誰知道你是狂沙掌,還是瘋狗掌啊?」

鄭恆舟見這老丐蠻不講理,氣得假鬍子都快吹了下來。這時街上傳來一陣騷動,鄭恆舟站在窗口,探頭一看,只見街尾一隊官兵急速奔來,敢情是飯館有人報官,前來捉拿打架鬧事之人。他遭官府通緝,不願暴露行蹤。眼看范世豪是說不通了,心想只有先走為上,改天結交個講理的丐幫長老,到時候再來上門請罪就是了。他主意已定,向范世豪一抱拳,說道:「史公子既有丐幫群豪保護,自不需要在下多事。今日就此別過,改天再來找老前輩喝茶。」說完一腳跨出窗口,往外便跳。

范世豪吼道:「想走?吃我一掌!」

鄭恆舟早有防備,眼見范世豪又是一招亢龍有悔,他足下一點,身體急旋,側身接過掌力,藉力使勁,如同大陀螺般於空中連轉好幾個圈子,輕輕巧巧地飄到對面屋頂。他站穩腳步,回頭向范世豪叫道:「晚輩少陪啦!」說完拔腿就跑。

卻聽范世豪叫道:「要是讓你跑了,老子不姓范!」說完自飯館二樓跳下,沿著街道追趕。這老頭不知怎地,竟跟鄭恆舟耗上,火氣一上來,連老夫也不說了,直接自稱老子。丐幫弟子有得跟著跳下,有得自飯館樓梯下樓,全都跟在范世豪身後追趕。那隊官兵看見一群乞丐狂奔而去,以為是鬧事之人怕事逃逸,連忙也追了上來。前前後後一共二十來個人就這麼在河間府鬧市中死命奔跑,沿路撞翻不少攤販。

鄭恆舟身在屋頂,不須沿著街道奔走,幾個轉折便抄起了捷徑。范世豪不知道是犯了性子還是輕功不好,始終沒有上屋追趕,只在底下穿街走巷,可也沒把鄭恆舟給跟丟了。奔跑一段時候,官兵和群丐漸漸體力不濟,越追人越少。待得跑到城門之時,便只剩下鄭恆舟與范世豪兩人,一上一下繼續狂奔。鄭恆舟心想在城中這麼一鬧,惹來官府追查可不好過,不如先出城去,再做打算。想那范世豪內功深厚,畢竟年事已高,如此狂奔,又能支持多久?他跳下屋頂,奔向城門。守城官兵正要喝問,他已經一溜煙地出了城門。沒跑多久,聽見後方又是一陣吆喝,知道范世豪還在緊追不捨。鄭恆舟無奈,只好繼續奔跑。

如此跑出數里,鄭恆舟已經累得氣喘如牛,腳下早已不如之前迅捷。他頻頻回首,只見范世豪始終跟在一段距離之外,沒有逼近,也沒有落後,彷彿是配合他的速度追趕一般。到了這個地步,他終於知道自己再也甩不開這個老頭。他放慢腳步,閉上雙眼,仰天叫道:「前輩到底要追到什麼時候?」

范世豪大笑:「追到你跑不動為止!」

「被你追到要留下胳臂,我跑不動也得跑啊!」

「追不到你,我不姓范,這追不到也得追呀!」

「前輩,這樣好不好?」鄭恆舟邊喘邊道。「你饒過我的胳臂,我就停下來讓你追到,怎麼樣?」

「年紀輕輕,這麼快就不行啦?」范世豪嘖嘖嘆道。「也罷。我就暫且饒了你,停下來再說。」

鄭恆舟找了棵路旁大樹,靠在樹幹上大喘特喘。范世豪繞著大樹走動,笑嘻嘻地看著他。鄭恆舟喘了片刻,坐倒在地,狼狽不堪地朝向范世豪豎起大拇指,說道:「前輩老當益壯,佩服佩服。」

「廢話少說。」范世豪在他面前盤腿坐下。「等你休息夠了,咱們再來耍耍。」

「還耍?」鄭恆舟哭喪著臉。「這就已經去了半條命啦。我……我剛剛受內傷,只差沒把血吐出來而已。」

「口說無憑。等你吐了血再說。」范世豪道。「那瘋狗掌法,剛剛已經領教過了。你既然要冒充點蒼派,那手蒼松劍法,自然也得練練。」

鄭恆舟一攤手:「晚輩沒有帶劍。」

范世豪雙腿一彈,縱身而起,落地時手上已經多了一根樹枝。他以掌做刀,將樹枝上的小枝葉通通削去,變成一根木棍。他把木棍遞給鄭恆舟,說道:「用這個吧。真讓你使劍,老夫萬一有個閃失,可不是鬧著玩的。」

鄭恆舟聽老乞丐這等說法,似乎還在考校他武功。他想「一掌翻天」范世豪在武林中乃是大大有名的前輩高人,理應不會蠻不講理,說不定他喜歡裝模做樣地試探小輩也未可知。他休息片刻,站起身來,右手持劍,左手捏個劍訣,擺出蒼松劍法的起手式,恭敬道:「前輩請賜教。」

「好,我賜你教!」范世豪說打便打,掌勢翻飛,直如滿天花雨一般,自四面八方朝向鄭恆舟招呼。他這番打法與適才不同,出掌又快又密,比起鄭恆舟的狂沙掌法不惶多讓,乃是他的成名武功翻天掌。鄭恆舟大駭,心想剛剛范世豪要是一上來便以這套掌法與他對攻,只怕不出十招便已敗陣。此刻他有劍棍在手,雖驚不亂,手腕一抖,棍尖化作點點劍花,將范世豪的掌勢盡數封住。范世豪「咦」了一聲,立即變招,掌上運起內力,捲起滿地落葉。鄭恆舟看準他雙掌間的空隙,挺棍刺出,卻感到棍鋒一偏,竟讓對方的內勁引向一旁。原來這套翻天掌法厲害之處就是能以掌中的內勁去牽引對手的招數,對手勁道越強,所受的牽引也越大。待他完全制住對方動作之後,便會掌法的最後一招「翻天式」收尾,將對手整個翻上天去。

鄭恆舟一感到棍勢不順,立即橫棍胸前,比出左手劍指,擺個宜攻宜守的迎風式,靜待對手出招。范世豪冷冷一笑,迎上前去,雙掌一高一低,順勢向外一翻。鄭恆舟內力不繼,站立不穩,在兩股掌風牽引下離地而起。他臨危不亂,順著掌風來勢變換劍招,一棍削向對手左腕。范世豪叫了聲「好」,反掌為扣,又去奪他劍棍。鄭恆舟手臂上揚,斜過劍棍,隨即向上一挑,直指范世豪咽喉。范世豪神色一凜,翻身閃避,同時揮出兩掌,以強大掌風逼退鄭恆舟。雙方各自後躍,拉開距離,站定之後四目相交,臉上都有佩服之色。

范世豪哈哈大笑,說道:「鄭少俠不愧是點蒼首徒,一手蒼松劍法使得出神入化。老夫在招式上可不是你的對手。」

鄭恆舟收起劍棍。「前輩謬讚了。其實前輩只消使出降龍神掌,晚輩劍招再強,也要一敗塗地。」

「那說得也是。」范世豪毫不謙虛,跟著又搖頭道:「我倒奇怪,鄭少俠是貴派掌門人的師兄,怎麼內力修為跟你師弟差這麼多?就連毛少俠的內力似乎也不在你之下呀?你的劍法很高,老夫深感佩服,然而年輕人不能光憑劍法精妙,不紮好內功根柢。你劍法再妙,遇上內家高手,還不是施展不開?」

鄭恆舟不好解釋勁蒼訣之事,只是恭恭敬敬地說道:「前輩諄諄教誨,晚輩銘記在心。此後必當痛下苦功,不讓前輩失望。」

范世豪點了點頭:「其實以少俠年紀,能練到這等功夫實屬不易。柳成風那老兒挑選徒弟的眼光倒是挺高的。近日時刻敏感,史可法又身負重任,老夫不敢輕信於人,是以適才言語之中多有得罪,還望鄭少俠不要見怪。」

鄭恆舟笑問:「前輩相信我不是冒牌的了?」

「試過狂沙掌法就信啦。」范世豪道。「今年中秋,我曾隨龍幫主前往點蒼山拜會令師,當時他就曾經提起你這身在公門的大弟子。只不過我看你內力太差,實在不像是柳掌門的師兄,是以想要再試試少俠劍法。一試之下,真是後生可畏。」

鄭恆舟臉上一紅:「前輩取笑了。」

「鄭少俠,令師提起你時,神色間總透露著遺憾。」范世豪說。「別怪老夫依老賣老,師徒間有什麼彆扭,你做徒兒的總該多擔待點。你師父養你育你,傳授你一身本事,就算他有什麼不對的地方,你也該順著他。」

鄭恆舟心裡一酸,長長嘆了口氣。或許不打不相識,他總覺得眼前的長者格外親切,忍不住就要對他傾吐心聲:「前輩有所不知,當年恩師腳有殘疾,退隱江湖,一心只盼徒弟成材,早日接掌點蒼門戶。六年前,晚輩武功初成,下山遊歷不久,恩師便即招我回山,要我出任點蒼掌門。師父對我恩重如山,我又何嘗不知他老人家期望親身兒子能夠繼承衣鉢?當年我一直推辭不就,不但得罪了師父,也得罪了心高氣傲的二師弟。弄到最後鬧僵了,我乾脆以心繫功名為由,告別師父,跑來京城當差。恩師對我寄與厚望,我卻一再令他老人家失望。還記得當年離開師門之時,他老人家對我破口大罵,說我『甘做朝廷鷹犬,去了就不要回來』……」他說起當年言語,聲音不禁哽咽。「幸虧二師弟爭氣,不負師父厚望。不然惹得恩師鬱鬱寡歡,我這罪過可就大了。」

范世豪笑道:「鄭少俠原來是性情中人,正對老夫胃口,很好,很好。」他隨即正色詢問:「你說保護史可法,可清楚他此行目的?」

鄭恆舟據實以告:「我聽說左光斗大人托他去辦一件事情,推測是與保黨同盟的名冊有關。」

范世豪點點頭,又問:「此事極為機密,少俠從何得知?」

「是劉敬先大人交代我來辦的。」

范世豪「嗯」地一聲,說道:「原來如此。這些無黨無派的官員,畢竟也無法置身事外了。」他沉吟半响,抬起頭來。「少俠,保黨名冊,事關重大,左大人交代史可法一定要親自去取,不可假手他人。丐幫受人之託,擔下了護送史公子的重任,不巧最近幫中出了大事,必須全力應對,騰不出多少人手。如今知道鄭少俠願意出手相助,老夫可放下心中一塊大石了。」

鄭恆舟說:「前輩不必客氣。急人危難乃我輩份所應為,此事不管撞在任何武林中人手中,大家都是要管的。」繼而問道:「不知貴幫出了什麼大事,可有晚輩使得上力的地方?」

范世豪搖頭:「此乃本幫內務,不足為外人道。少俠放心,丐幫號稱武林第一大幫,天底下沒有多少我們應付不來的事情。」

「是。晚輩多慮了。」

范世豪笑了笑,說道:「史可法身邊的姑娘名叫客婉清,乃是本幫五袋弟子。她負責貼身保護史可法,身負幫主手諭,危急之時可以調動幫眾。客姑娘武功不俗,機智過人,乃是本幫年輕一輩出類拔萃的人物。便請少俠這一路上看照著點,與客姑娘攜手合作,保護史可法周全。」

「晚輩自當竭盡所能,不負所托。」

范世豪神色嘉許,點頭道:「他們下榻在城西天成客棧,就請少俠晚點過去會合。咱們就此別過,後會有期。」

鄭恆舟拜別范世豪,不循原路回歸,向西穿越樹林,繞到西城門進城。

***

鄭恆舟回到自己下榻的客店,結賬退房,帶著行李馬匹前往天成客棧。找到客棧之時,天色已經全黑。鄭恆舟拴好馬匹,步入客棧,一看有三桌客人正在大廳吃飯。鄭恆舟經歷丐幫圍毆之事,再也不敢馬虎,進門便將客人細看一遍。只見頭兩桌都是尋常客人,角落那桌坐著一名女子獨飲獨食,正是丐幫客婉清。

鄭恆舟向掌櫃的要了間客房,登記入住,轉過身來正要上樓,卻見客婉清瞪著明亮大眼,舉杯邀他過去。鄭恆舟頷首微笑,提著行李來到客婉清身前,在其對面的板凳上坐下。

「客姑娘請了。」

客婉清嫣然一笑。「鄭公子請了。」她翻開一支酒杯,給鄭恆舟倒了杯酒。跟著舉起自己的酒杯,敬酒道:「今日錯怪鄭公子,多有得罪,小妹先乾為敬。」

鄭恆舟連忙回敬,一口喝乾,說道:「不知者不罪。客姑娘不須放在心上。史公子呢?」

「在房裡念書呢。」客婉清笑道。「史公子是個好人,可惜憂國憂民過了頭。唉,時局如此,他老師又落得這個下場,誰能怪他呢?」說著又在兩人杯中倒酒。

鄭恆舟問:「姑娘這麼說,似乎覺得憂國憂民不是好事?」

客婉清放下酒壺,說道:「人啊,憂國憂民起來,整天板著個臉,難得笑上幾回,做人有什麼意思?花前月下,有個如花似玉的佳人為伴,他還要關在房裡念書,這算什麼道理,你說說看啊?」

鄭恆舟笑道:「史公子是做大事的人。有他們在憂國憂民,我們這些市井小民就不需要擔心國家大事。」

「現在的讀書人,有時我真不知道他們書都讀到哪裡去了。」客婉清拿起酒杯,也不敬酒,自顧自地喝了起來。「一個個多會說?振興朝政,肅清邊陲。開口閉口就是出師表、弔古戰場文……讀書盡讀這些鞠躬盡瘁,死而後已的文章,難怪朝中大官每個都垮著張臉,好像全天下的百姓都欠他們錢似的。」她說到這裡,突然噗哧一聲,笑了出來。朝鄭恆舟搖頭道:「我啊,一喝多,話就多。口沒遮攔,倒叫鄭公子笑話了。」

「不,姑娘說得很有道理。」鄭恆舟忍不住微笑,問道:「照姑娘說,讀書人唸點什麼好呢?」

「嗯……」客婉清瞪大眼睛想了想,搖頭晃腦地道:「『人生得意須盡歡,莫使金樽空對月。天生我才必有用,千金散盡還復來。』」

鄭恆舟笑著喝酒,吟道:「『岑夫子,丹丘生,將進酒,君莫停。』」

客婉清覆誦:「『將進酒,君莫停。』」兩人相互敬酒,一飲而盡,放下酒杯,同聲大笑。客婉清說:「鄭公子懂得這首將進酒的意境,小妹這一路上可不會無聊了。」

兩人喝幾杯酒,吃些小菜。開心片刻後,鄭恆舟問道:「客姑娘言之有物,談吐風雅,聽起來不像是丐幫中人?」

客婉清看著酒杯,幽幽說道:「家道中落,還不就那麼回事?朝中連年黨爭,稅史霸道斂財,家道中落的人還怕少了嗎?」

鄭恆舟知道問錯話,連忙說道:「姑娘說得是。」

客婉清愣愣看著酒杯,好一會兒沒有說話,跟著推開酒杯,起身道:「小妹今晚不勝酒力,這就回房睡了。鄭公子也早點休息,明天一早還要趕路。」

鄭恆舟瞧著她上樓,一時心裡空蕩蕩地,待她背影消失於房門內後,他又吟起那首將進酒來:「與君歌一曲,請君為我側耳聽。鐘鼓饌玉不足貴,但願長醉不願醒。」吩咐小二過來添酒加菜,自斟自酌片刻,上樓練功去了。

ns 15.158.61.17da2