x

x

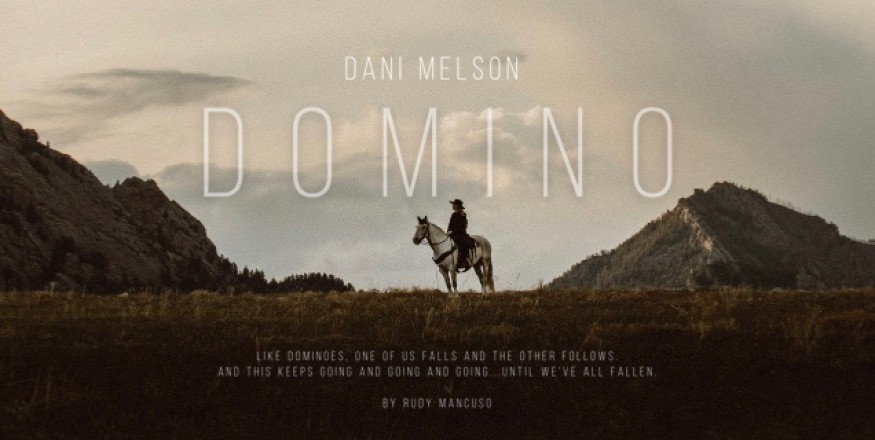

一切都來自於這個女人。一切都源自於他的自傲與衝動。一切都歸咎於貧窮。

蜘蛛絲連接到的中心,是一個精明的點——一個細微而透鏡、紮實而純粹的小點。其餘在線上殘留的露珠、塵埃與斷痕都只不過是人生中的一個坎。但只要被牠碰到,捆住捕食你的精力,你就只不過是牠的囊中之物,成了牠線下的傀儡。

他們趕在破曉之前來到德洛斯山脈的出口附近,雖說是出口,但遠處望入眼簾的仍舊是一片荒蕪,寸草不生導致乾裂的黃土塵埃漫天。

氈帽抵擋住了日出的子彈光芒,熱度卻讓他難以忍受,西部惱人的一點就是它的氣候。沙塵暴、早晚溫差變化、自然生物的威脅,保羅恨死了必須承受這些煩人的事物。

瞥了身旁騎著斑點灰色母馬的蘿西,他忍不住望向她右腳傷,血跡斑斑污染了她的鞋襪與裙擺,連靴子也遮掩不住那圈鮮明的傷痕。她沒注意到他的目光,只是靜靜的像個木偶垂著頭。

轉回頭,他覺得全身不對勁,像是有蟲在體內爬動卻找不到源頭一樣,心中那根無法拔除的刺令他髮指。早知道就該殺了她,早知道就該放任這個女人去死,早知道自己不該因為衝動而妨礙了公事。真他媽的。

他之所以不殺蘿西,就是因為他不能讓目擊證人太多,要知道,殺人在西部雖然常有,但殺人犯不會留活口。畢竟,多一雙眼睛就會有多一套證據,證明你做了什麼。

而且他不敢保證他的隊伍裡沒有對他的位子心懷不軌的人,錢是他將這群人聚在一起替他做事的原因,如果少了這項,保羅就會被這些豺狼虎豹分食。他必須強硬、果斷、狠心,所以這個女人的出現無疑都是擾亂他規則的根源。

如果當時不救她就好了,他不懂他是哪根經不對。

狄弗洛突然往前騎與他並肩,不用副手說明,他知道他們離出口越來越近了,如同艷陽一樣,熱辣到令人窒息暈眩的熱氣也逐漸上升。短氈帽根本遮不了什麼陽光,早晨空氣中的寒冷已被蒸發,他的汗水會持續被逼出直到他脫水。

握緊韁繩,他忍耐住口腔的不適感和熱氣帶來的頹喪氣氛。崎嶇的山脈終於不再遮擋他的視線,他能看見不遠處有一個裂縫出口,褐綠色的仙人掌看起來就像指標。

瞇著眼睛,刺眼的光線簡直要在他身上穿出百孔。身旁的蘿西也看起來體力透支了,眼窩嚴重凹陷,臉龐雖紅潤雙唇卻呈現死白。在馬背上搖搖晃晃的樣子,和那猶如垂死之人最後的失神表情令他不安。他不能讓蘿西在這時候死亡,太接近出口了,說不定只會害他的生意受到干擾。

他抿唇,皺眉的稍微加快隊伍的速度,而他們只能無聲的跟隨。

馬蹄的聲音紊亂不堪,就像一群失去指引的牛隻傖惶奔跑,紊亂的心跳亦是如此。

出口外是個褐色平原,只有寥寥無幾的幾棵乾凅的樹在不遠處,寸草不生的景象看起來彷彿來到了非洲。保羅並非真的去過非洲,他既沒那個閒錢也沒那個慾望,很多時候他的知識都是靠生意夥伴來增加。

而如今那些生意夥伴的旅程經歷藉由分享成為他的,他與之利用鞏固地位,讓下一個交易者沒辦法利用他的無知。

隊伍經過廣闊平原很快的踏上平原右側山丘上的草原,褐綠色苜蓿和長至大腿的芒草刮搔著每個人的馬匹與衣物。保羅瞇著眼觀察周圍動機,一邊穩住馬匹踏上彷彿隨時會崩解坍塌的褐黃色龜裂山丘小路。

不久後他在一棵乾凅樹蔭底下停步,俯瞰平原上山脈另一頭的山丘,在制高點駐紮讓他更能事先掌握對方人馬與動向。雖不見對方隊伍身影,聲音卻先傳播千里之外。

下了馬,他一邊如狐獴般豎耳傾聽一邊走到山丘鬆脫如懸崖的邊緣。他迅速分析資訊,來源的確來自另一頭,不間斷的紊亂聲響就像暴風雨侵襲,地面都能感受絲微震動。

半晌他就能看見黑點一點一滴的從另一頭平原出現,像是翻騰躍起的海浪襲來。他忽視狄弗洛來到身旁、其他人逐漸消磨殆盡的耐心還有蘿西依然待在馬上雙眼卻恢復光芒的表情。

「估計有高達二十人。」狄弗洛舉著望眼鏡說。「武器大多都是配戴溫徹斯特步槍。」

保羅接過望眼鏡,去明對副手給的資訊。他們的隊伍排成V字型,兩旁的騎手都已舉著步槍進入備戰狀態,而下一秒他就看見騎在中心前頭的馬歇爾·布蘭登。

「我們的武器夠嗎?」他邊望著這次主要的交易者問道。馬歇爾同樣是西部有名的商人,與他不同的是,這人的名聲出現更早,還有辦法做到與東部的合法生意,讓那些禁賣品被貼上合法出口的標籤。

那精打細算的表情保羅研究過很多次了,但在經驗和商業腦袋方面,他知道自己根本沒辦法與之相比。

狄弗洛此刻說道,聲音有一定的信心。「應該足夠。我們有人數上的壓制、武器也充足。」

「我希望這是場普通的交易,沒必要變成流血事件。布蘭登對我們來說有益,這場交易也是我們有辦法將事業擴張到合法範圍,與他合作我們得小心翼翼。」他語重心長的回應,既像說給副手聽也像說給自己。提醒他別去干擾蛇的領土,除非有十足的把握。

時候還沒到。

他壓低氈帽,一手擱在皮帶貼緊手槍。瞥了一眼狄弗洛憂心忡忡而嚴肅的面容,他用頭撇向隊伍。「走了,我會按照計畫帶一支小隊去見布蘭登。你則在這幫我看著他們,也查看附近有沒有其他布蘭登的分支小隊。如果情況不對我們至少還有辦法逃走。」

副手攢眉蹙額的盯著他的臉,唇抿成緊張的幅度。「你怎麼能確定布蘭登不會在此刻併吞你的隊伍,接手你的生意?歸根究底我們才是突然出現的一方,莫納漢。」

帽陰下他的雙眼被遮掩,面不改色的回答卻稍微使副手放心一些。「沒有機會回頭了,凱文斯基。可我也不會給布蘭登這個機會。這批新研發的貨的來源是出自我之手,由我信任的人製造再讓我賣出西部。

他要是殺我那他豈不是自斷新的生意之路?這些東西註定在世界上發光發熱,布蘭登知道這批貨的珍貴和我的價值,此刻他不會殺我的。」

沒有人比保羅更明白這個世代的一山不容二虎,奸詐狡猾、爾虞我詐都只是檯面上的遊戲,長久的合作關係建築在完全的不信任上。多年來的經驗與慘痛代價讓他墜落的粉身碎骨卻也讓他如晨曦崛起,跌跌撞撞才來到如今這個地位。

他需要錢讓自己有辦法坐穩其中一方,去到東部還能養活自己與母親。貧窮的滋味他永遠都不想再嚐到。慾望之大他的蜘蛛網就得擴張,直到他成為足以捕食的獵人。

他們走回人群,隊伍已經向先前說好的那樣。他帶領的隊伍也都整頓好在馬上等待,每個都蓄勢待發而神經緊繃。他騎上母馬,卻也注意到身旁一臉怒容的蘿西。

該死,他差點就忘了這個麻煩。

斟酌片刻,如果把她留在這群豺狼虎豹中,這個女人不到多久就會支離破碎,她的身體就像一盞明燈誘惑這些飛蛾。如今像風中殘燭的她肯定撐不過痛苦折磨,保羅無法放心自己的隊伍因女人而分心,甚至導致疏忽大意下的死亡。

他不允許有任何外因來影響交易。

但他不想現在殺她。

他騎到她身旁,那雙綠眼追隨他的動靜有如刺眼的綠寶石光明,鋒利無比。「妳得跟著我,蘿西。」他聲音比以往低沈,彷彿不是命令而是威脅。原本了無生氣的目光如今燃燒熊熊烈火,即便不發一語他卻能感受到她的千言萬語。

這讓他稍微不那麼厭惡救了她,但僅是稍縱即逝的感覺。他不轉移視線。「不要輕舉妄動,那些人比我更心狠手辣,我不敢保證他們不會下手。倒時候妳騎到後面,我會帶他到另一邊看貨物。」

即便她裝作若無其事,彷彿不受影響,那僵硬挺直腰桿的動作就已暴露她的忐忑不安。他攔下其中一個走過他們身旁的人,拿走他的氈帽遞給蘿西。

「藏起妳的紅髮,有必要就也戴上領巾。站在遠處不要讓任何人有機會注意妳。」

她不發一語的接過並依照指示行動,在看見她白皙而纖細的頸部時他不知為何一時失神,直到她的碧眸再次擄獲他的注目。

這一次保羅沒再繼續理會她,只是讓母馬騎到前頭。他的小隊加上蘿西總共有與馬歇爾·布蘭登隊伍相同的二十人,剩餘的十六人則安置在山丘處匿藏。儘管這些人他都不怎麼信任,但金錢還是能暫時集聚力量,而這是他現在要的。

確認保護篷車的騎兵都上馬後,保羅確認柯爾特手槍與步槍彈夾已滿,只希望這次交易能夠如期完成。握緊韁繩,他無聲比出出發手勢,簡單掃過眾人面容一眼就策馬往下騎去。

為了安全,他藉由大片枯黃芒草遮住對方人馬視線,並故意在山丘後繞向峽谷側再從中出現,希望以此混淆他剩餘的隊伍位在何處。眾人緊緊跟隨他的腳步,就像團結的野牛被驅趕將進圍欄。

快馬加鞭往停留在平原中的馬歇爾·布蘭登的人馬,艷陽高高掛起就像熄不滅的燈泡,白光閃爍干擾視線卻喝止不了速度。

很快狼與蛇就面對面,暗藏的利器凶光乍現在虛假笑容上。

馬歇爾騎在隊伍最前頭,高大強壯的身影看起來就像巨人騎著小馬,儘管氈帽下他的面容年輕的就像未長毛的青少年。望著那張比自己歲數大卻看似年輕的臉孔,他差點就對那無害的笑容背脊發寒。

在他在馬歇爾·布蘭登面前停下,對方異常愉悅的心情令他不禁懷疑他是否已知他有人埋伏監視。

「保羅·莫納漢。」抑揚頓挫的聲音至少是低沈的,可也造就一種不和諧的感覺。

保羅不喜歡他那重音腔調中帶有的輕蔑。

「布蘭登。」他假裝愉悅的回說。

等隊伍停止,他率先開口。「你要查看毛皮嗎?」

「毛皮?原來現在都是這麼稱呼的嗎?」馬歇爾笑道,如果不仔細聽甚至察覺不到他的嘲諷。「我剛出來行商的那個時代都稱它們為威士忌跟波本酒。不過我喜歡毛皮,聽起來比較無害,而且也不讓人覬覦。」

他回以笑意不進眼中的一笑,沒有說什麼。

兩個領頭的雙雙下馬,其餘人都坐在馬上保持警戒的盯著對方人馬和他們。走在馬歇爾身邊,即便身高一致但威脅性卻有了差別,保羅忽視他帶來的壓迫感。

來到篷車後方,保羅要人把貨物搬出一箱。馬歇爾在人打開木蓋時蹲了下來,臉上充滿專注和嚴肅、眼中瘋狂運轉的思緒更是清晰可見。他伸手拿起陶瓷瓶打開確認是他所要之物。

他微側揚頭看向保羅。「數量總共有多少?」

「總共兩百四十。十二箱,裡頭數量都是二十瓶。」

馬歇爾點頭,發出悶聲的站起,腰側手槍輕擦過他的雙手。他默不作聲的看著他的一舉一動,手則自然擱在皮帶上。

接著馬歇爾吹了聲口哨揮手要人把一箱東西拿過來。他一邊看著保羅一邊拿出煙斗,馬歇爾的人很快就遞上火柴點燃菸草。現在空氣中瀰漫濃濃味道,熏得人心慌亂。

他深深吸了一口,然後如火車吐著黑煙並指著兩個人搬過來的一箱東西。保羅瞬間繃緊神經,像是凝視獵物的禿鷹。

在木蓋打開的同時,馬歇爾說道:「我知道這大概是你最後幾次在西部的生意,莫納漢。」

他眉頭一皺,這個消息是誰放出去的?「先跟我講這箱是我要的東西嗎?」

商人咬著煙斗用高深莫測的表情打量他。片刻點頭,霎時他鬆了口氣。

「二十瓶蘇格蘭威士忌,十六顆斯里蘭卡天然藍寶石,還有一盒黑珍珠。商品證明都在這。」他從大衣口袋拿出幾張紙並遞給他,保羅隨即確認這是來自斯里蘭卡的珠寶鑑定結果後就收起。

在他打開不起眼卻暗藏玄機的珠寶盒,掀開天鵝絨布確認那些皇家藍的寶石數量正確後,抬頭便看見馬歇爾正用耐人尋味的眼神打量自己並道:「莫納漢,你的貨物最好真的值這些。」

他沒有回應只是撥開木屑拿起一瓶昂貴的威士忌,望著深色瓶聲中搖晃的液體。東部已經傳出風聲,法國的白蘭地出了問題,所以大多數人開始選擇飲用威士忌。經歷多年的交易買賣保羅私下已經有庫存,好幾桶酒絕對能在東部先行替他打通交易。所以打算在這一個月結束西部所有交易,動身前往東部。

他可以用這些酒賺不少錢,再去投資、做合法生意,這樣一來他和母親往後的日子將不用再擔心。

一想到這,他就不禁滿心期待的勾起嘴角。

「所以,是真的嗎?」馬歇爾突然的問話讓他瞬間從美夢回神,他面無表情的抬頭並把酒放回木箱,站起身他與馬歇爾四目相對。

他沒有馬上回應,只是要騎兵從篷車牽到馬歇爾的隊伍中,並找幾個人把木箱抬走到可以看守的位置。

最後他插著腰對馬歇爾道:「對。再做一比後我就不幹了。」但也要馬列奇那夥人有得到交易可能。

聞言對方只是挑眉感到有趣的勾起笑容。

「這次的交易我很滿意,莫納漢。」他微笑的說,並伸出手。「有機會的話,或許我們就能在東部會面吧。」

保羅露出有所保留的莞爾,伸出手握住馬歇爾的。「如果有機會的話。」他不會對他做出保證,未來還仍然是一片需穿越的迷霧,他可不希望有人此刻來滅了他的燈火。

鬆開手,馬歇爾頷首致意後就返回自己的隊伍,他望著商人跨上馬背,背光下他的雙眼依然閃閃發光。

隊伍開始轉身,馬歇爾卻突然朝他喊道:「對了!莫納漢!你最近得小心點!有辦法的話就避開卡特萊納鎮,你聽過瓊恩·黑伍德吧?他的女兒似乎出遊被人綁架了,現在他正率領隊伍要討伐綁架犯。你不要因此被波及了!」

他猛然屏息,像是墜入冰冷的急流中,氧氣一點一滴的從肺部流失。瞪著馬歇爾隊伍漸漸離去的背影,其他人也開始整理隊形,只剩他一人站在原地。

瓊恩·黑伍德。

他怎麼可能沒聽過這個名字,在西部城鎮中這個來自卡特萊納鎮的警長可說是聲名遠播,也是他這種人最忌諱的死神。他之所以能在好幾年內都躲過黑伍德的追查,不外乎都是他的小心翼翼和避開麻煩的能力。

他不由自主的望向蘿西的方向,她直挺挺的坐在馬背的樣子頓時有些熟悉,那頭鮮血般艷紅的髮色、那張臉與眼眸他怎麼就沒發現呢?

像是感覺到視線,臉帶領巾的蘿西轉頭與他對視,那一刻他振聾發聵,終於明白自己為什麼發神經的救了她。

而這也解釋了為什麼那些人追捕她。

更證實了她的身分。

她是瓊恩·黑伍德的獨生女——露辛達·黑伍德。

保羅以為他的蜘蛛網捕抓到了蝴蝶,卻在之後發現那是隻雛鳥,而母鳥將用利爪將他碎屍萬段。

ns 15.158.61.48da2