|設定2014年春季,亞瑟與特瑞莎到威尼斯旅行

並非處於最受歡迎的主幹道,淡季的威尼斯巷弄靜謐,只有紀念品店用外放的音樂聲,廉價音響在鼓點重的段落總生疑似收音不彰的電流滋滋聲,亞瑟下意識朝聲音的來源望了過去,就見昏昏欲睡的店主頂著處於中年危機的大肚腩、有一搭沒一搭理著架上表面閃爍流光的鑰匙圈,只消一眼,他的注意力又被前頭大步流星走著的紅色身影牽動,隨之加大步伐跟上前。

「就算是在觀光景點,妳依舊像是在漢堡中央車站奔波的通勤族呢。」在兩人的落差僅餘半步之遙時,亞瑟稱不上嘲弄地說。

三月的北義大利已經不算太冷,海洋性氣候使得空氣帶著曖昧的水氣,今天天氣稱不上最是理想、好歹是無雨的陰天,才由得他倆得以抗拒旅館整齊溫暖的被窩,踏出房門走訪這個在諸多藝術作品裡被讚頌的城市。

便是如此,旅行的閒散氣氛也無從軟化特瑞莎的稜角,聽聞這話時側身瞟了表親一眼:「難道你在責怪我沒有停下腳步,花上貴得荒誕的船票錢,幫你拍張在貢多拉上捧著鮮花香檳、笑得像個傻子的美國遊客的照片?就是Instagram和Twitter上,活似所有人都在攝影棚P入同一個背景的那種圖。」

具象化的敘述讓亞瑟發噱,性格使然,他不會輕言附和這種說詞,因此只是帶著一抹淺笑斂下眉眼道:「感激妳這番考量,倒也不必,我自認不是太上相的人。」

特瑞莎報以「就你這難纏的傢伙要求特別多」的大白眼,卻不知怎地放緩了前行的步調。

覺察到這點的亞瑟頓了頓,復而提起另一個話題:「說實話,我沒有預料到妳會選擇麗都島(Lido)。儘管我很喜歡這裡不同於本島的慢節奏,客觀來說,這也不是個會受到普通旅客青睞的目的地,相較於彩色島(Burano)或玻璃島(Murano)等等。」

「⋯⋯我討厭人多的地方,我以為你知道這點。」

「不能明白更多了,畢竟是選擇在這個時節造訪威尼斯的人。」

「我感覺你在試探什麼?雖然我知道你沒有惡意,但還是不友善也不嚴謹地建議你:最好在我失去耐性前,說明白你究竟想要知道什麼,老小子。」停下來看他的特瑞莎言詞不掩鋒芒,淺灰色的眼睛在不顯的日光照耀下,似一大片厚重的積雨雲。

心知對方沒有在說笑,亞瑟無意挑起紛爭,然而在這種場合下,他又被似乎說什麼都喪失分寸的矛盾感綁架,腦中千絲萬緒流轉之後,聚焦的卻是視野實質意義的落幕之處:在紅髮女子背後的地中海式建築外的深色橫幅。

「威尼斯國際影展⋯⋯我以為是這個。」在她狐疑的目光下,亞瑟自知勉強地將下意識讀出的名字增加助益不大的覆述,「我的意思是,我以為是為了這個而來的。老實說,我現在才知道原來威尼斯影展是在這裡舉辦。」

「我也毫無概念。文藝片的戲劇程度有時還比不上現實人生的荒謬,我對猜測蒙太奇與那些構圖背後的寓意一點興趣都沒有。」特瑞莎無謂地聳聳肩,先前從賈斯汀口中聽聞她就連看靈異驚悚片也能捧腹大笑,亞瑟深知這番論調出現在實證主義的她身上並不讓人意外。

「那是因為《魂斷威尼斯》?」努力從記憶裡攫取關鍵字,但那部經典裡的情節舖成與富有濃厚浪漫主義色調的筆觸,讓亞瑟難能想像特瑞莎會接觸這類型的作品。

「我只看過電影,但電影也夠受了。」果不其然,特瑞莎明眼可見的露出了厭棄神色,「大學文學課的教授非同常人地迷戀義大利新寫實主義,那門課要求我們剖析盧契諾·維斯康堤的德國三部曲(German Trilogy, Luchino Visconti)的時代意義與影響,而在我看來不過就是,一個在信仰戰爭裡敗給現實的喪犬的悲鳴——無需是電影大師,世上絕大多數人的人生都在遭逢這種潰解,每個時代都有自己要面對的分崩離析。」

「『終其一生,他都在懷念被他親手拋棄的那個世界。』」似有所感地,亞瑟引述起不知自何讀來的評論,眉眼因思考隱去笑意。

「但這不是很自我中心的想法嗎?」特瑞莎不以為然地挑眉,「說得好像他如果沒轉而支持共產主義,那些舊時代的既得利益者就具有正當性似的。」

「思想與行為背道而馳,也是人性的常態之一吧。」亞瑟不帶批判性地總結,「回歸作品,我在讀那故事時想了許久,為什麼阿申巴赫如此篤定那是愛情?不確定電影的表現形態是否相同,但在原作裡的敘述讓我感覺,更似藝術家對於美與生命的叛逆所生的渴望,例如說——」

他愛大海有深刻的理由:出於辛苦工作的藝術家對寧靜的渴望,面對令人眼花撩亂的各種現象,渴望在單純而巨大的大海的胸前得到庇護;出於對無秩序、無節制、永恆與虛無的愛好,此一愛好跟他的使命正好相反,是不被許可的,而正因為不被許可而充滿誘惑。

「我不知道,電影裡用音樂和演員間的眼神交流取代了所有的言語交談,」想起什麼的特瑞莎沉聲道,「我不想站在高點指責二十世紀的道德觀,但一群齷齪成年人對著未成年孩子拍攝愛慾影片,真稱不上是什麼高尚的事。尤其秀蘭・鄧波爾的經歷真是讓我為男人的噁心程度有了新的理解,光想到那些影片曾被多少人拿來意淫就讓我毛骨悚然,見鬼,這些人都該被化學閹割的。」

「⋯⋯的確,況且《魂斷威尼斯》裡的尾隨行為也並不值得讚頌。」想起年初辭世的女星,亞瑟沈吟,「我無意附加太多意義,但單就這作品與妳剛才所提到的,我不禁在想,可能很多時候當事者認知的『愛』本身、並不如他們自我描述的純淨神聖?」

求愛的人比被愛的人更加神聖,因為神在求愛的人那兒,不在被愛的人那兒。這也許是迄今最富於情意、最令人發噱的一種想法,七情六欲的一切狡詐詭譎之處以及它們最秘密的樂趣都是從這裏產生的。

他向後靠,雙臂下垂,情緒激動,數度戰慄,輕聲吐出思慕之情的那句老話──在此時此地荒謬、墮落、可笑、不成體統,然而卻也神聖而令人敬畏:「我愛你!」

「此外,湯瑪士·曼也說過,『我這輩子最大的遺憾就是沒有為愛情而死』。雖然我不鍾情於《駭客任務》系列,但我有時也懷疑,『愛』會不會其實只是人類社群裡的一種集體幻覺?就像巴別塔一樣,說不定它根本抵達不到神的所在之處。」

這提問讓特瑞莎沈默下來,銳利眼神不若平時專注於數據計算與評估的明亮,看來莫名肅穆傷感。亞瑟不知道她突發性的情緒低迷所由為何,大腦憑問題解決導向的經驗法則遏止了他的情感受器,直想著手解決「眼前的問題」。

浮現這念頭的同時,他冷不防想起了朋友艾夫曾告訴他:「亞提(Artie,亞瑟的暱稱),情感不是、也不應該被視為一個問題,擁有情感的人也是。」

天性的敏感與良善使得青年就算這麼說時,也像害怕碰傷他。亞瑟判斷不出那種如履薄冰來自刺蝟距離,或友人基於情誼所生的敦厚寬容,但真正讓他不明白的是,為何艾夫會害怕碰傷他?說得更準確點,是「什麼」會碰傷他?

就像此時的特瑞莎,表情難過得像是看見,十歲時被羅德拉出門踢球卻全身掛彩回家、偷偷躲在廚房裡上藥的他。

「如果這是迪士尼電影,我肯定會說些『愛能拯救一切』之類的經典台詞,遺憾的是,我不知道。」半晌她總算開了口,目光遲滯,「更直接地說,我根本不相信那些狗屁倒灶的真善美,至少那不是我接觸到的真實世界,我也不需要藉這些東西活下去——不是說我完全放棄了,而是那些東西並不在我最優先的考量範圍。」

對纖細感受的敏銳度與女性的第六感,讓特瑞莎話語方歇,便意識到拒絕得到解答的或許是他。這很狡猾啊,老小子。

她本該感到惱怒,火大於這種不真誠的交旋,但亞瑟逆著光、蒙上淡淡陰影的面容讓她無法真的生起氣來,反倒是被另一種淡薄的憐憫取代。「然而我不需要,不代表你不能需要,也不代表你的需要是種錯誤或愚蠢。」

就像我需要衛生棉條,你不見得會需要啊;但如果是BBC廣告的那些廚具,會覺得自己需要的人真的是蠢貨就是了。特瑞莎又道,無謂地攤手。

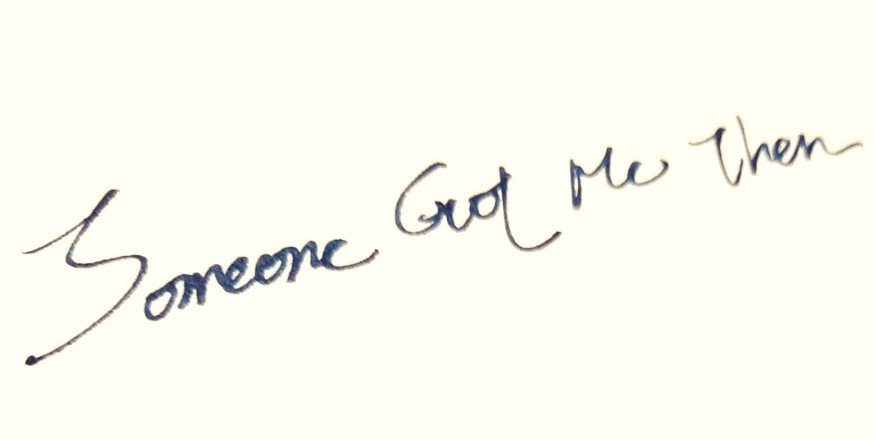

這話讓亞瑟先是愣住,而後在她震驚的目光裡發現自己在大笑,最後甚且得要扶著圍牆、才能勉強不因這過度劇烈的笑失去平衡。

直到特瑞莎面上的驚訝轉為並不保留的嫌棄,亞瑟才逐漸緩了過來,掏出手帕喘著氣抹去眼角的生理性淚水。「抱歉,我也不知道自己為什麼會突然如此。」

「不用跟我解釋,看起來有病的是你不是我。」特瑞莎木然地說,面色不虞的轉身就走,全無進行更多對話的慾望。

罷了,這樣也不錯。將手帕收回口袋,亞瑟恢復和煦微笑也邁步前行。

帶著海水氣味的風有著春日的溫度。275Please respect copyright.PENANA0XnOhr9w9z

275Please respect copyright.PENANAIXxDC4Bh9M

275Please respect copyright.PENANAmOWIB6g6DD

FIN.

ns 15.158.61.12da2