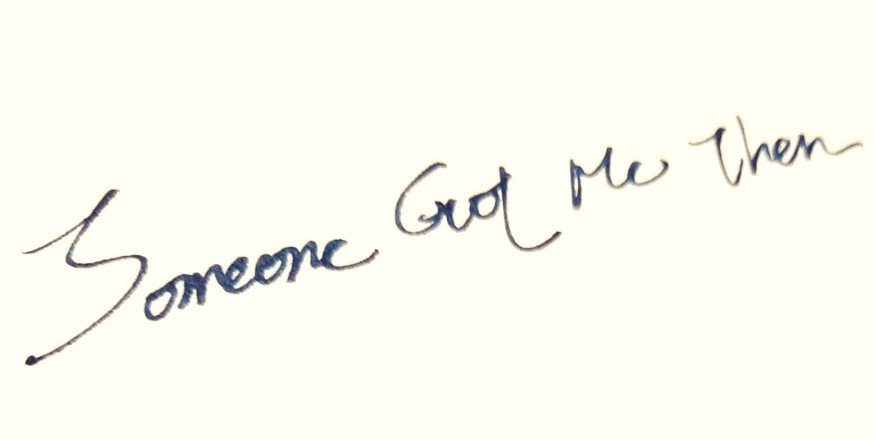

※ 譁語《Someone Got Me Then 七月的訪客》與艾樂《左》聯動285Please respect copyright.PENANA8PaVUrtVDJ

※ 時間線設定於2016年春末,《Someone Got Me Then》正文前的小故事285Please respect copyright.PENANAbseg8NyP8c

285Please respect copyright.PENANAgVPsSfsdBi

Ich möchte einen Toast auf Elle und Sung ausbringen285Please respect copyright.PENANAo0Zu9aR6c9

為艾樂與莫桑獻上我真摯的友誼

285Please respect copyright.PENANAUmXmER6nW4

慕尼黑街上已經看不見雪的蹤跡了,因周圍多是歷史景點,距離春天節會場有段距離的街道入夜時分格外寧靜。下了車後,特瑞莎簡單和Uber司機道完謝拐進小徑,繞過轉角酒館外的露天座位,她輕門熟路地在距六個門牌遠的玻璃門前停下,聽裡頭的交談與碰杯聲,側著身子推開那扇印著前一個客人掌印的門。285Please respect copyright.PENANAY8zI1ZstZf

門軸聒噪的曳拉聲幾乎與來自吧檯的招呼同時傳來。藏在冷僻地點的酒吧室內容積不大,酒客三兩成群,一名金髮日耳曼青年站在半島吧檯後、一排更像裝飾用的橡木桶前,面帶笑意地朝她揚起手。

「看看西風把什麼人吹來了。」

「嗨,漢斯。」

「只有妳一個?那個舉右手付帳的老實先生呢?」漢斯面帶不以為然,彷彿他又一次見到有白癡無意識地在德國比出納粹手勢。

「我每次回想起他得知那件事時的表情都會笑,好像我第一次拉著他看《閃靈》的時候。」這讓特瑞莎立刻大笑出聲,全無對於當事人的歉疚與憐憫之情。「嗯,我告訴他在試婚紗前暫時都不想看到他,所以──登愣,我就在這了。」

「哇,妳果然還是一樣瘋,可憐的男人。」漢斯挑眉,語氣卻不像所說的那般驚異,「妳不會逃婚吧?特瑞莎。」

「那是我最不會做的一件事。」憶起什麼的特瑞莎歛下笑容,片刻又回歸辛辣隨興的風格,彷彿沉重不過是一時幻象。「如果不想或不願意,一開始我就不會答應他了。你知道的,誰都不能勉強我做不想做的事。」

「不能更清楚了,畢竟是那個會問搭訕者『你媽墮胎後,你是怎麼從垃圾桶裡爬出來的?』的特瑞莎。」

「嘿,我以為我們都一致認同那傢伙很噁心。」

「那傢伙是真的很噁心。」彼此都在守備圈之外,漢斯對這種議題倒是不避諱,眼角瞟見窗外有人在打量、便比出了足球場上的暫停手勢。「好了,閒聊時間結束,來杯冰啤酒?這兩天有比利時來的新品,口感不錯。」

「你淨推薦我那些賣不出去的氣泡水。」縱是如此說道,特瑞莎也沒有拒絕,將手機毫不憐惜地砸上吧檯桌,示意自己就坐在這了。

「因為我有自信妳會全盤接受。」將泡沫液面高度完美切合杯口,漢斯將啤酒推上桌面,復而轉身拿了盤擺有生火腿與片狀起司的西式小菜、安放於她的飲品旁,「招待準新娘的。用餐愉快(Bon appétit)。」

特瑞莎也不推辭,只是難得主動地笑著和他用拳頭相觸。

「謝了。」

285Please respect copyright.PENANAAVaxugQFmY

一語方歇,那扇聽來像隨時會轟然倒下的門驟然被從外推開。

背對著門口的特瑞莎本無放在心上,就見換上營業模式的漢斯淡然拿起雪克杯,淡淡的大麻味便竄進了她的鼻稍,抬眼瞥了過去,是三個身著綁帶背心與短裙的年輕女孩,膚色看起來像是拉丁裔、用美式英語討論吧檯上方用粉筆寫的德文酒單。

將臉朝向漢斯、確定那幾個女孩不會見著,特瑞莎滿臉嘲諷,語態卻冷靜得像是在加點一杯雙份威士忌:「嗚呼,觀光客呢。」

「肯定又是因為發音不標準,被計程車司機隨便丟下來的。」擦著調酒器具的漢斯有些咬牙切齒。所幸德語本是種聽來咬牙切齒的語言,而他們也總是看起來不太高興,因此反倒也不令人感到突兀。

「打賭她們要不喝了黑啤酒後說有股怪味,就是會用自作聰明的語氣叫你馬丁尼用搖的。」特瑞莎忍笑道,用食指指節扣了扣桌面。

能輕易想像到那場景,青年酒保面色不豫地望向還在討論的年輕女孩。被這戲劇式反諷的場景娛樂到,特瑞莎低頭喝了口啤酒,飄移著銳利的視線還想說些什麼時,就聽一旁靠近吧檯短邊的位上傳來一道輕柔冷冽的聲線。

「美國人有聰明到會擔心被下毒嗎?」

夠幽默。眼帶讚嘆之色的特瑞莎偏過頭,落入視野的先是黑色,柔順的黑色短髮、符合風土民情的黑衣、略帶哥德風格的黑色頸鍊……但那些都不是太重要,因為讓她感覺是「黑色」的,是那雙瞳仁略大的眼睛。

這才是真正的深色(dark)吧。

那是個距她兩個座位外的亞裔女孩,冷凝漠然的面容看不出實質年紀──可能這就是來自遠東的魔法?她不太認真地想──但初估不會大於三十歲。臂長可及的範圍內,有杯冰塊半融的透明酒水,特瑞莎看不出那是哪種基酒,畢竟現代人並不講究伏特加不應該加冰的原則;靠近女孩右手的菸灰缸裡的菸燼尚未化開,顯見不久前才熄滅。

在特瑞莎有限的人生裡,從兩種人身上見過這種眼神,施暴者與受暴者;但那樣大小的瞳孔,她只在一種人身上見過:死人。

不合時宜地聯想到了《阿達一族》,她行動先於理智,從皮包掏出了珍珠白外殼的大衛杜夫,翻起菸盒蓋直往不知名的亞裔女孩面前遞。「我喜歡妳的回答。不介意的話,來一根?」

「我沒想到現實中真的有人花錢抽空氣。」拿起一根放在鼻前嗅了嗅,女孩淡漠調侃,也不在乎聽者是否會為此惱怒。

「但到遊樂園和酒吧喝酒本身不就是件浪費的事嗎?我可不願花三倍的錢,卻被煙嗆得喝不出威士忌的味道。」這評論博得特瑞莎一笑,也不爭訟,自顧自抽出一根菸點上。

閒聊幾句後,眼角關注著幾步遠被那美國女孩纏上、想要發作但堅守職業道德的漢斯,特瑞莎簡明扼要道:「妳應該已經知道了,我是特瑞莎,來自英國。妳呢,本地還是外地人?」

「桑(Sung),台灣人。」將菸遞過來借火的亞裔女孩答道,不知是音調或氛圍所致,整句話聽來很輕、像是隨時會散入風中的煙霧。

「桑德斯(Sundance)的『桑』嗎?太陽(Sun)?」對亞洲姓名組合並不熟絡,心理慶幸好歹不是泰國或印度複雜的發音系統,特瑞莎勉強從記憶裡拉出一個聽起來較相近的詞。

「都行。」大概對這樣的反應習以為常,名字可能是「太陽」或「歌唱的過去完成式(Sung)」的女孩狀似無謂地將灰撢進菸灰缸,不若特瑞莎在展會遇到的韓國與中國學者,總執拗地像語言學校的老師,直想將他們的舌頭拉出來捋順、確保每個音節念得精確。

「還能有什麼比這更有趣的呢?一個英格蘭人和一個台灣人在用德語溝通。」特瑞莎沒有指向性地說,感覺杯裡啤酒的退冰速度比想像來得快,又痛快飲下一大口。「我之前在這裡定居了十多年,因為我別無選擇──都二十一世紀了,我以為總有比這裡更值得去的地方吧,為什麼選擇慕尼黑?」

「找了份工作,剛好在這。」顯見對這個話題不熱衷,桑拋出一個常理之內的答案。許是女性天生的直感作祟,特瑞莎相信這定不是真正的原因,也可能是真的、只是不如敘述裡那般平淡。

素昧平生的異鄉人啊,深究下去就惹人嫌了。她不上心地忖道,順著這話接了下去,說到底她也不真的在意。「聽來不錯,這可不是個善待外來客的國家,尤其是那些不會說德語的。」

好不容易解決難纏事,方走回兩人面前就聽見這立論的漢斯攤了攤手,「是,英國就是個兼容並蓄、多元融合的國家。噢,不好意思,那六月要脫歐公投的難不成是烏克蘭嗎?」

被國際公認缺乏愛國心的英國人揚起一抹神秘的微笑,不輕易給出回應。

這議題對另一個局外人而言太遠,桑像在看他倆又像只是視線恰巧落在那,相較於調停,更似擅自提起一個她更感興趣的話題,用一種就算他倆此時在一旁鬥毆、也會執意說下去的語氣道:「但至少這裡有一點讓我喜歡的是,人們不會單憑你笑或不笑,擅自評斷你是不是個好人、你又過了怎樣的一天。」

「這我還滿同意的。」特瑞莎聳肩,「我曾跟亞瑟,就是我的一個表親,討論過這件事。他抱持著挺有趣的觀點──他說是從BBC的文章讀來的,管他的──說一個社會對於笑容不抱有信賴感,可能源於基督教教義,『大笑是對於虔誠信仰的反叛』之類……他還說了什麼來著,喔,就像尼采說的那一套,人們藉由苦難來感知自己的存在,對『歷經磨難就能得到幸福』的詭辯深信不疑,自顧自地在一蹋糊塗的人生裡自我滿足。噢對,又一個德國人。」

「閉嘴吧,特瑞莎。」漢斯蹙眉收拾起雪克杯和橄欖的夾子,準備到吧檯另一側的流理臺清洗。「別把我這半年最喜歡的客人嚇跑了。說真的,這年頭不打架、不鬧事、不找酒保討論感情問題、不吐在洗手台、正確地使用廁所、還會說謝謝的客人,簡直是瀕危物種。」

被日耳曼青年這番嘮叨逗笑,撐著下巴吸了口菸後,特瑞莎饒富興味地偏過頭看向沒對這發言表態,活似根本沒將這種恭維當一回事的桑。

亞裔女孩的舉手投足看起來很輕,就連那雙紅脣吐出的煙霧都淡得近乎不存在。同是老菸槍,特瑞莎知道這種將大部分煙霧囤積在肺部的抽法並不容易、對人體也傷害極大,原想是年輕人追求刺激的方式,又見那雙似乎無法倒映月色的湖泊的眼,淡淡笑了起來。

「沒有冒犯之意,但妳的眼睛讓我想到烏鴉。」

「這聽起來不像是稱讚。」這麼說的桑沒有責備之意,但特瑞莎無端感覺對方落在自己身上的視線專注了點,乍見好像迎面對上兩個黑洞洞的槍口。

「雖然在德國或大多數文化裡,烏鴉、或者說渡鴉,都被人們跟不幸與死亡連結,」她頓了頓,試圖將這些玄學說得淺顯易懂一些,也試圖藉由良好的語言組織說服對方、自己真不是個中年執迷於神祕學的瘋女人,「但在北歐和凱爾特傳說裡,牠們常是神祇的眼與耳,是早於世上任何人、觀察到一切變化的先知。」

而且為了這個愚蠢的傳說,倫敦塔上有一群用納稅人繳的錢養的渡鴉。說到這,她翻了個大白眼。

「回歸烏鴉本身,我覺得這種生物很神奇。」將菸頭往菸灰缸裡摁熄,特瑞莎慢悠悠地說:「且不論那些口耳相傳的迷思賦與的雙面意涵,牠們被科學家認定為世上最聰明的動物之一,在不同的地區能適應不同的飲食,對於各種聲音、包括人類的語言有極強的學習能力;甚至於,當牠們喪偶時,活著的那一方會模仿伴侶的聲音來呼喚對方。」

「想想,和人類真像,不是嗎?」說到這的英國女人將剩下三分之一的酒一飲而盡,失去溫順泡沫的啤酒在舌根發苦,讓她不禁擰眉。「那些活下來的,常常有意識或無意識地模仿死者活過的樣子。讀他們讀過的書、去過的地方、喜歡的香水、愛吃的菜,彷彿原本的自己也跟著一起死了,留下來的其實是死去之人的複製體。好像他們本身的存在就是一種遺物。」

「說得多了,我對人類才沒那麼感興趣,說回渡鴉吧。」像把蟲子揮開般擺擺手,特瑞莎難得在論文答辯之外的時間如此活躍,這種矛盾的活力讓她膽戰心驚又沉淪,只是按照直覺(或者她認為可能是直覺的那些)續道。「在北美一些原住民的文化裡,這種黑漆漆的鳥同時是欺騙之神和創造之神,但是我想,這兩者實際上也差不多吧?說得好的謊話是再創意義,說得差勁的謊話就是欺瞞不忠,所以問題可能根本不在陳述者身上,而是聆聽者如何解讀同一件事。」

「這也是我厭煩所謂的『政治正確』的原因。」她又道,用指甲輕敲玻璃杯提醒剛放下布巾的漢斯酒杯空了。

「來了,我親愛的女皇陛下。」青年用上英文,刻意得過分的作態讓特瑞莎出言諷刺「你是剛破處急著跟朋友炫耀的青少年嗎」,惹得距離吧檯比較近的酒客也笑了,成功博來酒保的誚罵。

「來杯荷蘭琴酒?我記得妳之前說過味道不錯。」漢斯隨意拿起一個廣口杯示意。

「給你最喜歡的客人也斟上一杯吧,記在我帳上。別加冰。」

「收到。」迅速盛酒後將兩個杯子擱上檯面,漢斯問,「妳接下來幾天打算去哪裡?繞巴戈利亞一圈?」

「真不知道你們這些人的優越感是怎麼回事,就是旁人聽到德國,最先想到的也是柏林吧?」特瑞莎不客氣地刺了一句,隨後只是漫不經心地聳聳肩。「沒什麼打算,頂多去奧運公園散散步吧。」

日耳曼青年頓時露出了抗拒的表情,頗有嫌棄她品味的意味,「這麼觀光客的行程嗎?」

「你以為世界上要找到第二個曾被恐怖份子入侵的奧運村那麼容易的嗎?」翻了個大白眼,言辭犀利的特瑞莎又道,「見鬼,我們都會被舊約和可蘭經詛咒,下地獄的。當然是因為我訂的飯店就在那附近,不然我可沒興趣隨便入鏡那些網紅要上傳Instagram和臉書的相片。」

「別詛咒我,妳才會下地獄。」漢斯豎起了中指,但也沒有太認真看待這話的真實程度。「是啊,不然我還以為我需要幫妳預約參觀BMW的展售中心。」

「謝了,但我是福斯的愛用者。」

「就算他們數據造假?」

「你不知道嗎?英國人就愛那些謊話連篇的,看看我們的議院和國會吧。」

「這倒是,德國也多的是能一輩子都活在謊言裡的人。」

「藍香蕉地帶的人可沒資格抱怨那麼多,像那個搞砸奧斯卡的主持人不是說了嗎?」特瑞莎試圖模仿克里斯‧洛克那口南卡羅納腔和標誌性的粗暴口氣:「『擁有的越多的人越該閉上嘴,如果想要更多言論自由,就拿你有的東西出來換吧!』」

「去妳的,特瑞莎!妳真的會下地獄。」漢斯被這話逗得笑出了淚,這種偏鋒的黑色幽默不適合每個人,每每卻能精確戳中他的笑點,無怪乎兩人是朋友。「說實話,妳真的不是嚇跑了老實先生,所以獨自回到舊地黯然神傷吧?」

「在大學時,有個教授說我在十六世紀肯定會被處以火刑、下地獄。當時蒙特婁大屠殺才過沒多久,所以我整整四年都不敢和他獨處一室,怕莫名其妙被槍殺。現在想想,該下地獄的是那個教授才對,祝他一路順風。」言及過往瘡疤已雲淡風輕,信奉實證主義的博士反倒對青年的提問不置可否,「別用這種拙劣的激將法,婚禮雖然很煩但是,對,正在籌備。你知道的,在英國做任何事都只關乎一件事──」

特瑞莎打了個響指,「錢。」

「在哪個國家不是?這我不用讀到博士也知道。」漢斯翻了白眼,足見對於這觀點的不認同。「所以到底是什麼讓妳們決定要結婚?我記得幾年前,妳還只把男人分成『行走的按摩棒』和『聽得懂人話的直立人猿』兩種。」

「現在也是啊。」特瑞莎輕快地答覆,讓漢斯立時拉下了臉。「不過有的人能和自己的貓狗過後半生,為什麼我不能和自己屬意的人猿過後半生?」

「老實先生知道他被分類在『人猿』嗎?」漢斯恨鐵不成鋼似的搖搖頭,「他真該想清楚,離婚和結婚同樣花錢,而且到時候可能又是他在處理妳們的爛小孩、婚後財產分配和離婚訴訟之類的狗屎。」

「不是『可能』,是『一定』。」特瑞莎沒有否認。「但爛小孩倒是不用操心,我們不會有小孩,也不用擔心會不會是個失敗品。」

「所以我是真不明白,你們到底為什麼要結婚。」

「說得好像結婚一定要有意義一樣,你去婚紗店前隨機攔三對新人問為什麼要結婚,估計連店經理都會跑出來回答你『我也不知道』。」特瑞莎對這種傳統男性的婚戀觀點嗤之以鼻,在更年輕一些的時候,她甚且可以揪著這個點用英語與德語輪番吵上三個小時,但此刻她只覺這些爭執幼稚得可笑。「真要說的話,可能是他死掉的時候,我不介意活成他的形狀吧。」

雖然很乏味。如此嘟噥的特瑞莎注意到了來自左手邊的目光,原是提起杯子的桑正在看她。

「謝了,乾杯?」亞裔女孩朝她舉杯,一度讓人感到威嚇的黑眼睛仍是波瀾不驚,現下卻莫名讓她產生慰藉,好似無論世界如何變動,這瞳子都像真理之鏡無悲無喜地凝視世人。你本以為是詛咒般的冷漠,或許是某種勢必清醒的憐憫,和愛、死亡與不可及的神的榮光相同。

就像烏鴉一樣。

「乾杯。」這再次喚醒了在她記憶裡盤旋鐘塔上的黑影,翱翔的、聰慧的、敏捷的。

或許是真的已經到了傷春悲秋的年紀了吧。特瑞莎想,不過一天,她就有點懷念泰晤士河的沿岸風光了。285Please respect copyright.PENANAeoNkgNMBM7

「漢斯,再來杯湯姆可林斯吧。」285Please respect copyright.PENANA8WVLCdbaSr

285Please respect copyright.PENANAmT1fzRP0zU

285Please respect copyright.PENANAAm73Ez7fLz

FIN.285Please respect copyright.PENANA7MAtdJ9gwT

梗太多就懶得寫註解了(?)。285Please respect copyright.PENANAy8XON0H7sJ

特瑞莎設定是1975年出生的英國女性,1993年到慕尼黑讀大學,距離1989年的蒙特婁大屠殺不到五年。奧運村的部分可以參考1972年的慕尼黑慘案,那年奧運是台灣最後一次以「中華民國」之名參賽。285Please respect copyright.PENANARDqS8acMH2