x

x

- |設定2019年6月

- |亞瑟2022年生賀283Please respect copyright.PENANAta9ezlHXvN

283Please respect copyright.PENANAGeUwy0AJn4

283Please respect copyright.PENANAkYaALULCZX

2019/6/9

283Please respect copyright.PENANAua97SvvEUm

六月的博斯普魯斯海峽(Boğaziçi)已具初夏的生機。

亞瑟・安斯提背靠著直立式欄杆,單手支在頭頂上以一層塑料鋪墊的鐵皮,當電車轉彎時,他按慣性傾身以抵銷離心力產生的失衡感,避免不體面地踉蹌倒在另一個可憐蟲身上。

八點未到的陽光沾染著暑氣,自散落掌印的玻璃車窗映入狹窄、人滿為患的車廂內。他垂下眼,迴避一路上偷覷他的伊斯蘭女性的目光,至少在已有穩定關係的現狀,「麻煩」與「青睞」更趨近同義詞。

歸功於好萊塢文化的強勢輸出,白色人種的優勢在世界各地有目共睹──阿拉伯半島與朝鮮除外,他盡可能中立評論──即便已非風華正茂,略高於男性平均的優越身量,於非西方假日出行暗示的有產階級,使他在亞洲圈旅行時,總會受到一種不問由頭的禮遇。他不排斥這種矚目,事實上,就連白種人也時常在派對裡不屑與其他人交談、跟旅伴窩在自己的小圈圈內,卻總能毫不猶豫地同他握拳碰肩,隨口就是一句「兄弟,你打哪個國家來的」,彷彿憑這層皮囊,就讓他們手握足以判定誰與自己「一樣」的證據,明明他們真正的、可得證的共通點,或許僅有那層在南方海域曬得通紅只會脫皮的膚色。而那些在科學界被證實的過去,無論是他、他們以及這些將他們眾星拱月的人們,最初都來自被稱為黑暗大陸的所在。

察覺到自己對此投注過多的關心,厭煩了與陌生的孩子、少女、婦女或老人之間的眼神捉迷藏,他空出慣用手自口袋掏出手機,往緊密聯絡人那列的通訊欄敲下幾字,發送出去:「親愛的,無意冒犯,但如果你在這,可能會把這台有軌電車的屋頂一頭撞破。」

幸而對頭並未辜負他的自恃,很快捎來了遠方的回音。

歐洲中部時間(CET: Central European Time)時值清晨五點半,恰是伊利安晨跑準備回程的時間。前天他踏上伊斯坦堡(İstanbul)這塊歐陸極東之地時,他倆才發現這點巧合,不免感慨簡直是時間之神的蓄意戲耍。

他們離得這麼近,又那麼遠,好像老是在擦肩而過——

283Please respect copyright.PENANAg025IaQtGO

*

283Please respect copyright.PENANAGK6VwWEBkS

當時見亞瑟那句「我下機了」,伊利安忙裡偷閒在課間傳訊息給他,遺憾的語氣來自不具直接關聯的事物,只是年少心性使然:「我查了才知道原來土耳其時間(TRT:Turkey Time)和莫斯科標準時間(MST:Moscow Standard Time)在同一個時區。如果我大學還沒畢業,就可以跟你同時吃午餐了⋯⋯但現實是,我在荷蘭上著痛苦的統計學。」

「實不相瞞,我大二下學期的統計學差點被當掉。」

沒有主詞賓語,伊利安的一長串問號表明了電子資訊流另一端的震驚,顯現年輕人自由無拘的表達形式,以及直率的情感傳達。

「是真的,我那段時間的到課率極低,不強制點名的課都翹了七七八八。自然地,期中考的分數低到、若沒在期末考考到滿分就無法及格的程度。」在入境通關的人龍間,亞瑟試著不笑得太明顯,卻在打字時徹底失敗。

「哇豁,那你期末考真的考了滿分嗎?」

「在合理區間內,無顯著性差異。」以統計學名詞開了個無傷大雅的玩笑,亞瑟又答:「教授埋怨重修的人太多,讓他教室的尺寸越換越大,常常忘記該走去哪個教室,索性將期末考的滿分提到一百二十分。」

伊利安先送來了一張笑著打滾的動圖,意有所指回道:「不愧是是擅於玩弄數字技巧的專業人士。」

「但認真聽課後,我發現他是個絕頂聰明的人,只是掩蓋在安穩過活的教書匠表象之下。所以拿到統計學的學分後,隔年我又修了他的離散數學。」

深受數學所害,俄國青年用尖叫雞貼圖表明不想了解這種醉心於抽象概念的奇異興趣,讓亞瑟只消一眼就笑了出來,這亦緩解了幾分在胸口發脹的晦澀心緒。

反手將螢幕鎖上,他面含莞爾,望隔著玻璃罩朝他揚手的海關人員走去。

283Please respect copyright.PENANAF9TYPrOQcC

*

283Please respect copyright.PENANAJKLY5Mgv54

獨自一人時,他常會為細節與回憶想得太多,不自覺就錯過了該採取行動的時機。

不著邊際的思緒回到活似沙丁魚罐頭的軌道電車裏,定睛於螢幕上「我以為你會搭計程車去機場?帶著行李坐大眾交通工具不會很麻煩嗎」的疑問句,在電纜穩定的晃動間,亞瑟不慌不忙地打著字:「是傍晚的航班,還不急。行李我請馬里奧到時直接開車送到機場,在那之前,我還想去大巴紮(Kapalı Çarşı)走走。」

馬里奧是他在伊斯坦堡的在地嚮導。六年前憑見《愛在希臘午夜時(2013)》預告片的一股衝動,他訂下前往愛琴海三個沿岸城市的旅宿,出行前恍然發現自己根本全無規劃,索性藉網路的力量聯繫幾個地陪解決這問題。儘管「私人訂製」一詞向來與願付價格的高低具正相關,與之同時,那也代表更多獨立空間與彈性。

在那場尚未完備就結束的婚禮後,他已疲於應對人群似鬣狗對腐肉窮追不捨的八卦之心。此間或許有人展現的真情無偽,但有種從骨子裡透出的疲憊,是連保持一個令人放心的微笑都辦不到;稱不上悲痛欲絕,他只是累了,就連自己都感到意外,多年來好似已經養成一種——不確定是不是健康的——習慣的防禦性笑容,竟也像童年相信的魔法、會遇上失效的一天。

初次在機場碰面時,馬里奧劈頭自然不過地道了聲「哎呀好久不見,稀客呢(Hello stranger)」,讓亞瑟一時以為兩人真在哪見過,只是他不巧忘了。直到他遲疑地搭上對方伸出的手,馬里奧登時咧嘴大笑、給了一個堅定的回握,順帶用另一隻手友好地拍拍他的手臂,說這惡作劇對西方人屢試不爽,也希望他千萬別放在心上,他的三個老婆可不會讓失去兩天工資的他踏入家門。這種怪誕的土式幽默,無疑成為亞瑟旅程裏印象深刻的插曲。也因此,故地重遊他第一個想到的,無非是這位口音濃厚的絡腮鬍地陪;許久未見,巧舌如簧的在地嚮導多了兩個孩子和啤酒肚,依舊健談,兩人走過更多上回未能成行的所在,也使這段土耳其之旅有了愉快的開場。

從隻字片語察覺到他的悠哉,伊利安順著話問道:「不再去聖索菲亞大教堂(Ayasofya Camii)看看嗎?你昨天拍的照片很漂亮,我喜歡那個對稱的大理石剖面。」

「下回我們一起來,我相信你也會喜歡那些馬賽克的。」亞瑟試圖將這話說得輕巧,又不至淪落隨口一提的搪塞。縱使他說冷笑話的功力一向被特瑞莎無情批評是「效能低落」,也不阻止他用這種老狗的把戲博取情人的關注。「但希望別離得太久,我還能用為數不多的記憶,賣弄一下從解說員口中剽竊來的小故事。」

許是基於對他的偏愛之情,伊利安捧場地傳來大笑貼圖,回問:「我聽說在熱門的觀光景點(honeypot),那些無證照的導覽員都有一套『給小費,免排隊』的掮客技巧?這樣要排很久的隊呢,我的導遊,天下可沒有白吃的午餐。」

「那我們也可以找一個,剪票入場後就叫他識相點、去關心其他人,別打擾愛侶可貴的親密時光。」全無愧疚地提出缺乏道德感的建議,他抬眼時,忽見車廂小窗內的風景已帶上了幾抹海色。

被他不著調的發言影響,青年難得開了個具宗教歧視意味的玩笑:「這在回教國家聽來不是個好主意,我們可能會被處以私刑。」

從這種自我解嘲裡意會到戀人的纖細情思,亞瑟眉眼柔和,在逐漸亮堂的日光裡,發出這趟車程結束前的最末一句。接著,因來者反射般的回應露出一笑。

「親愛的,聰慧如你應當知道,無論身在何處,『做自己』對某些人永遠都不是個好主意。」

「雖然很悲傷,但我同意你說的。不過我想,在你面前,這永遠都會是個好主意?」

隨人潮三兩步出了電車,趕著出站的人們在閘門前排起長長的隊伍,薰風陣陣,刮來海洋標誌性的氣息卻不粘膩。在露天月台不著急著走,他錯身避開上車的旅人、先找了個無人角落停下,待逆著光送出手邊的訊息,方踏著閒適的步伐前行。

「我的榮幸。」

283Please respect copyright.PENANAGHuO6YOrAg

*

283Please respect copyright.PENANAxcmq4fDvIm

亞瑟在香料市集(Mısır Çarşısı)附近下車,計畫自此穿堂直往大巴紮的方向走。

出了車站,隔條大馬路是座碼頭,岸邊停泊一排中大型客輪,空氣間柴油與海水的氣味雜成,是港口的味道。人行道上滿是拿著看板,輪番以英語、西語與,當然,土耳其語攬客的船行售票員,藉「橫越歐洲與亞洲的中界線」、「近距離欣賞連結歐亞大陸的博斯普魯斯大橋(Boğaziçi Köprüsü)」等宣傳口號誘使旅客上鉤。

上回來訪時,他曾搭過一次這樣的觀光船。近四十分鐘的航程裡,他只依稀記得,不含在船資的那杯蘋果茶燙手,微甜的溫潤口感不讓人討厭;復活節飄雨的天空灰濛濛的,而當他終於自船上的解說回神、往越離越近的跨海大橋望去時,架在船桅與欄杆上的新月旗幟被突然大作的海風掀得呼呼作響,豔麗的赤赭佈滿他的視野,狀似大紅色的波浪,在這個以藍色揚名國際的國度裡,宛若一種戲劇性諷刺。

這片海域中,他最喜歡的海並不在此,因此更似例行公事的隨手拍了兩張風景照傳給伊利安。隨後,他戴上藍牙耳機,回頭往室內市集的人群信步走去。

不多時,播到一半的音樂被新訊息的系統提示猝然中止。

興許他照片拍得實在敷衍,年輕人沒對景色給予評語,只是回了一句:「比起山,你更喜歡海,對吧?」

為這有趣的開場挑眉,亞瑟邊走邊以語音轉換文字訊息,一面分神留意別讓他人靠得太近,沒忘記這城市與繁盛齊名的高竊盜率:「我曾聽聞男性普遍更青睞山林一些,但我從未細想過這件事。按你這麼說,的確恰有其事,我更偏愛鄰近海邊的目的地⋯⋯親愛的,那你呢?」

伊利安那頭的「輸入中」反覆出現又停下,末了傳來一句沒頭沒尾的「我覺得你是個像海的人」。

「所以?」隱約知道那孩子藏於其中的暗語,他裝傻回問。將那個問號發出時心頭明快許多,他嘴角微揚,按捺在克己復禮的角度,掩飾性地將手機連同半個手掌插入口袋。

很快地,握著的冰涼機體因新訊息傳來震動,搔得他掌心發癢。那點騷動也像血流順著指根傳遞到了心尖,續而隨耳機響起的電子語音通知、傳進了腦中,在寧靜無波裏輕巧地揭起片片漣漪。

「所以我想,我應該更喜歡海一點吧。」明知是幻覺,他仍似在設計師鍾愛的赫爾維提卡字體間,聽見了青年冽如寒林的聲線。

283Please respect copyright.PENANAnbwpjKsGAh

*

283Please respect copyright.PENANAQiktHDZR8L

別名「埃及市集」的香料市集建於十七世紀,是個全貌形同L字型的大型室內市場。外圍與建築物內部的攤販各有不同層次的豐滿,前者充滿市井間旺盛活絡的生命力、後者則具令人產生安心與舒適感的整齊佈置,而兩者齊備的,是這個國度極富盛名且色彩斑斕的工藝品、食物與茶料。

如同大多數旅遊景點的通病,這些所在的產物不脫驚人的高同質性。儘管各個小舖有著獨樹一幟的招牌與門面設計,羅列於籮筐內的辛香料與乾果色香味俱全、彩繪玻璃燈與波斯地毯鮮明動人,各式以納扎爾球(Nazar Boncuğu)圖騰製作的飾品與陶瓷精緻絕倫,但早先在藍色清真寺(Sultanahmet Camii)周圍見過類似的商行,考量後續數日的旅程,亞瑟自是不可能自找麻煩,不顧需負重物或易碎品登機的後果大肆採買。

距上一條尚無回音的訊息已經半小時了,他猜伊利安正回租屋沖好澡,今天是週日,本該悠閒地享用早點。同他一樣,在早晨泡杯茶醒神是青年的慣例——那與咖啡因含量無關,更近似提醒自己「新的一天開始了」的儀式感,在俄羅斯的冬天清晨益發有效——用平底鍋煎上兩顆蛋、培根與吐司,夾上一片微微融化的起司與切片番茄,簡單清新又不致影響茶水的口感。

這也使亞瑟得以專注遊覽,終在走走停停間隨氣氛所致,拎了一袋玫瑰水打算分送女性親友(即使特瑞莎定會嘲諷他是被哄著買了一堆貴得不像樣的化妝水)。最後,在一間販售土耳其咖啡壺(Cezve)、手繪地圖和其他雜物的店舖前,他不覺停了下來。

小店接近整幢建築的尾側,店主不見蹤影,周遭的商鋪也因區位冷僻乏人問津,乃至步行街上最稀缺的公共座椅都空無一人,甚為稀罕。但正因這種清閒,使他無需蒙受被虎視眈眈的店員盯著的心理壓力,實在地放鬆下來,細細檢視貨架上的每一項貨品:帆布底料的地圖仿大航海時期的羊皮紙風格,上頭的花體字勁瘦優雅,在書房或客廳掛一橫幅也不失雅致;尺寸各異、形似茶器又似碗瓢的銀色器皿上,刻鏤著花草藤蔓的形狀,簡潔的灰階圖樣典雅十分;各式貨色裡最吸睛的,莫過店前的展示櫃,玻璃之下以黑白兩色的絲絨鋪墊,由數種寶石砌成、排列成行的首飾。

對礦物與石料所知甚少,亞瑟憑旅遊專欄讀來的模糊記憶推測,裡頭應有據傳在不同光照下會變換色彩的蘇丹石(Zultanite)。反之,綠松石(Turquoise)辨識起來就容易得多,介於青與藍的色彩穠麗,雖然字根與土耳其(Turkey)近似,但他記得這石頭其實不產於本地,但人們自古以來愛以「土耳其藍」稱之,久而久之,就好像演變成一種由以訛傳訛起始的真實。

拍了一串綠松石手鍊傳給遠方的戀人,他想想又補上幾句:「據說珠寶商稱這種石頭為知更鳥藍色(Robin's Egg Blue)或波斯藍(Persian Blue),但以我這外行人的粗淺眼光看來,這種混濁的色澤,遠無你的那雙眼睛來得像陽光普照下的愛琴海。」

總算得空的伊利安直接回了個電話,在訊號接上的那一刻,如深冬雪落的聲線不掩細微的笑意,清晰地自話筒傳來:「我都以為你要為我吟詩賦對了,莎士比亞。」

對此並不卻步,或可說是如魚得水,亞瑟邊說邊往一側空著的凳子走去,「『我情人的眼睛絲毫不似太陽;比起她的紅唇,珊瑚更為紅潤。』我情人的眼睛絲毫不似太陽,更似雨過天青的蒼穹,賽普勒斯的海都沒能比它們瀲灩。」

「也不用真的引用⋯⋯」生性內斂的青年一時無語,拙劣地轉移話題,企圖掩飾羞赧與不知所措,在聽見他的輕笑時,語氣變得更為生硬,「言歸正傳,人無法完全擁有生在他人身上的事物。就算強取豪奪,也難能維持原始最好的樣子,所以,我猜、那些石子可能正適合想要『完全擁有』的人?」

「親愛的,你點出了最大的問題:為什麼人們總想要擁有什麼?而『美』又是不是一種可以被侵佔、持有,或者如你說的,『擁有』的事物?」心知這孩子不善應對於此,咄咄逼人顯得喪失紳士風度,因此亞瑟也不追究,自顧自提出一個新話題:「既然大眾都同意『美』是種主觀評價,承載『美』的客體本質是什麼、具有怎樣的價值也受這種主觀評價影響。然而,人的主觀又容易被他人、社會氛圍、輿論風向雙向左右⋯⋯那有沒有可能,此時我覺得的『美』,僅是因為我受的教育、傳播媒體、過往的經驗與這個世界都告訴我『這是美的』,而擁有它能證明我是個『懂得』美與品味的人。有沒有可能,這是種自證,而不是對於客體的肯定?」

「我大概明白你的意思。你想說,當人對物品展現佔有的傾向時,往往反倒疏忽了它們的自身價值,只是變著法子在自我炫耀,是吧?」

「相去不遠。因為無論是美或是愛美之心,都來自於發表主觀意見的人,而不是客體的特質。不像物理定理或數學方程式,某天我們能用邏輯推導或數字演算赫然有什麼發現(εὕρηκα),然後意識到『喔,原來這就是美啊』;更常發生的情況是,我們若無在第一眼產生心靈上的觸動,後續就很難從定型的思維或作品本身萌發新的看法。」

伊利安為他少見的強硬論調一梗:「說實話,你的說法讓我想到網路上那些高唱『日久生情只是將就與妥協』的人。」

「雖然,我同意,浪漫關係算是由獨角戲演變為對角戲的過程。」在這種時候,亞瑟會不自覺變得固執,縱以溫文有禮的詞彙包裝,也無從遮掩其下的鋒芒:「不過親愛的,愛的客體,大多是可以給予回應、或不回應的人。我想這兩者難能以一論之。」

「可是,美的客體也可以是個人吧?」從對方的執拗產生競爭意識,青年不服氣地反駁。

「但人對自身的美做出任何讚譽,從古至今,似乎都難能被視為美德。」

「這倒無法反駁。但說到這點,你覺得合理嗎?」說到這,伊利安在話筒邊的聲音似乎也因話語所及的內容變得悠遠,「我指的是,如果愛純潔美好,如果愛可以使我們脫離深淵⋯⋯那為什麼人們總說『墜入』愛河?不是只有英文這麼說,我曾在不只兩個文化聽過類似的說法,那讓它聽起來好像是件壞事,這真的合理嗎?」

「直白地說,我不是『愛是無私的』那一派標語的擁護者。」被這問題帶離先前一觸即發的狀態,亞瑟想了想,如此論道:「在我二十多歲的時候,我覺得愛——或多或少——是種集體幻覺。畢竟如果愛應無私,那人們對所愛之人展露真實的自我與脆弱、以企求對方的愛,並不合理。更不合理的是,一部份的我也隨『她』不告而別了。如果愛是無私的,我以為我不會有任何感覺,最後當然是失敗了,一切讓人痛苦欲絕。」

他以此作結:「愛是充斥人類私慾的產物。」

對頭的動靜立時停了下來,像猝然熄滅的營火。迴盪在他腦海的、方才脫口而出的句子,如此篤定又直接地,牴觸著迪士尼電影大肆聲張的「愛的真善美」;而他也這才後知後覺地理解到,或許這種直白會傷害到還有大好年華可以去愛、去相信什麼的年輕人。

誠然亞瑟・安斯提的二十三歲是黯淡的,那時珊曼莎想要點亮他卻徒勞無功。但退一步來說,他本不應因為習慣了黑暗就為黑暗申辯,為落水狗的犬儒主義自鳴得意——最糟的是,出言譏諷那些擁有信念的人。

他無疑是小羅斯福鄙夷的冷漠懦弱之輩。

榮耀並不屬於批評的人,亦不屬於指出勇者如何失敗,或點出別人哪裡應該做的更好的人。榮耀屬於實際身處在競技場中、臉上沾滿塵土與血汗,仍英勇奮戰的勇者;他們會犯錯,而且一錯再錯,因為錯誤與缺失必會伴隨努力而來;但是他們都確切地知道要奮戰不懈、知道要充滿熱誠、全心投入;獻身於崇高的志業。他們最好的結局是終於功成名就;就算失敗,最差的下場只不過就是在勇敢奮戰後落敗。他們的定位,絕非那些冷漠懦弱、不知勝利與失敗為何物的人所能相提並論。

——Citizenship in a Republic, Theodore Roosevelt Jr.

該死。他在內心低咒。根骨深植的自負總會不問禮儀地貿然闖入他的生活——也或許自負本是欠缺禮儀的特質,它自然不吝於將此發揮得淋漓盡致——把一派祥和攪得烏煙瘴氣後,一溜煙走得痛快,徒留他收拾滿目瘡痍。

在他用失焦的視線瞪穿陷入黑屏的手機螢幕前,彷彿失去音訊的耳機又傳來了青年淺淺的鼻息,在敏銳的收音下,聽起來像是嘆息。

「若是如此,你曾因為我的『私慾』感到困擾嗎?」

只消一句話,亞瑟就神奇地從好似大醉隔日的挫敗感裡得到釋放。伊利安沒有大動肝火,也無似被踩中痛腳的以冷落指責他,只是基於他的觀點,恭謹地站在門外,小心翼翼叩門、試圖得到他「允許通行」的應許。

青年只想知道:我的愛,曾讓你感到困擾嗎?

這是一個簡單的問題,普通人都知道如何完美答覆,以迴避那些不必要的追問、你來我往的猜忌,與莫名其妙的爭執。然而,他想,或許壓根兒沒什麼「完美」的答案,因為他們是人,人心會隨時間、境地、經驗變動,因此一個答案也不可能作為通用解,答案的重點也不在於「好」,而是「誠實」與否。

「說不上困擾,但在我們相識的最初兩個禮拜,我是困惑的。」

「對男同志產生的困惑?」

「不是,對『有人會對這樣的我產生好感』這件事產生困惑。你那時甚至不知道我是個怎樣的人,親愛的。」

「說實話,就算是現在,我也不太確定自己知不知道你是個怎樣的人。」來自保守社會氛圍著稱的國度,年輕人立場不改,「不過⋯⋯你那麼早就發現了嗎?」

「一開始我以為是錯覺,暗暗嘲諷自己也沾染上中年男人自我感覺良好的劣習。可能是我太喜歡看著你的眼睛了。」

「⋯⋯拜託有點年齡分界的自覺,你人生中的壯年時期是被快轉或跳過了嗎?」伊利安非真心地埋怨,「我那時蠻、不能說是討厭,但只要你朝我的眼睛瞧,我就心煩意亂,容易口不擇言。」

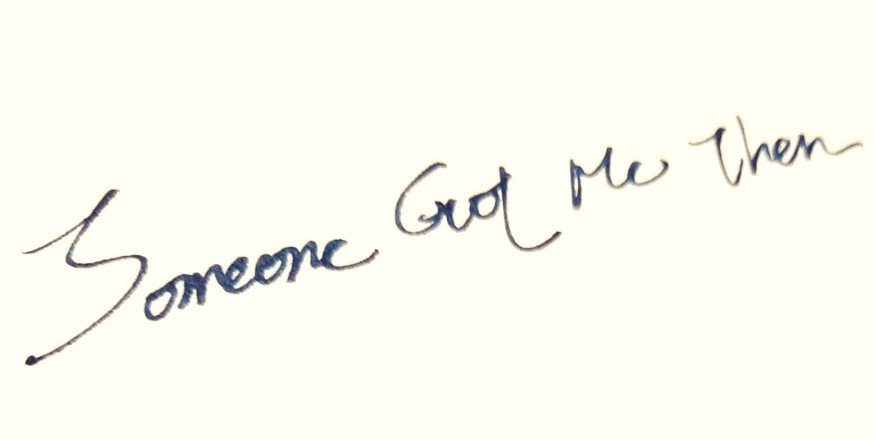

「但我還記得,那些最動人的話,都是你直勾勾盯著我時說的。包括那個吻。」亞瑟放緩語調,似準備為一個長故事娓娓道來。

發覺任對方說下去定會喚醒更多無法自處的回憶,伊利安貿然中斷這對話,將難為情匿於大喇喇的言談:「今天回憶過去的額度夠多了,求求你別再提起那塊我人生中最尷尬的奶油餅乾了。」

笑而不答,思緒被打斷的他轉而提起另一件事,「對了,親愛的,你喜歡土耳其軟糖(Lokum)嗎?」

「唔,老實說,我不太喜歡裹在外面的那層粉,但我曾見網路上有人將無花果乾搭配核桃和蜂蜜一起用烤箱烤⋯⋯圖片看起來挺誘人的。」

「聽來很適合下午茶,你覺得呢?」

伊利安笑了起來,讓他想到冰塊在玻璃杯中碰撞的清脆聲響:「我附議。」

他倆在不讓人難耐的沉默裡安棲,好似一切都是靜謐的、沒有侵略性的,讓亞瑟不由得想起聶魯達的詩歌。未待他說些什麼,以往被動的青年率先出了聲。

「那個⋯⋯我給你做了個小東西。」伊利安停頓了一會兒,像在斟酌用詞,「你工作需要久坐,我原本想做張舒服點的、符合人體工學的椅子,但那成品⋯⋯爺爺跟我怎麼看都覺得有點歪──我親自坐過,不會晃,但不知怎地視覺效果看起來就是不對勁──加上空運包裝不方便,後來我就做了比較簡單好攜帶的。」

「我洗耳恭聽。」

「我用白樺木做了一個筆電架,底層有個可以收納文件和文具的小抽屜。另外還做了一個名片夾,沒有金屬製的那麼輕便,比較適合放在桌上。等放暑假我再帶去給你。」

「親愛的,你的細心體貼彌足珍貴,我等不及要見到它們了。此外⋯⋯白樺木,嗯,我可以擅自將它理解為一封沒有內文的情書嗎?」

即便沒親眼見著,亞瑟也能猜到青年自耳根開始紅潤的羞澀,大得誇張的飲水聲讓他發噱,好一會兒才忍住笑意。

「咳,嗯,這是一個思想自由的國家。」欲蓋彌彰地解釋道,伊利安說完自己都覺尷尬,連連乾咳後繼續說,「那⋯⋯其他人送了你什麼生日禮物?」

「特瑞莎去春日集市相中一顆半透明的,從某個角度看來、表面會浮現一層淡淡光暈的乳白色石頭。」語態沉穩,他將整件事敘述得像從《讀者文摘》節錄下來的投稿,而不是親身經歷的那些:「這之中還鬧了點烏龍:店主推銷時聲稱那是蛋白石(Opal),但我五大湖的朋友見了照片後直言那是月光石(Moonstone),兩者屬性、用途與歸類全然不同,前者是石英的分支、後者則屬於長石。對此,特瑞莎發揮了一股知識分子的熱忱,上網網羅了兩種石子的特質──包括化學分子式,天知道她哪裡找來的──列成對照表,最終從那石頭拋光面的微小斷面找到蛛絲馬跡,證明為月光石才結案。」

「再巧不過的是,後來查閱更多資料我才發現,月光石正好是六月壽星的守護石。朋友說它也有庇護遠行之人的寓意,或許這種陰錯陽差,恰恰適合凡事都太過較真的特瑞莎,和我。」補上後續發展,他的聲音裡也有幾分對生活出其不意的感嘆。

這環環相扣的故事使伊利安發出「哇」的低嘆,想說些什麼、但又覺沒什麼值得一提,於是「哇噢」了一聲,過了半晌才道,「月光石這名頭聽起來很溫柔,雖然應該不一樣,但那讓我想到《月河(Moon River)》的調調。」

「經典的選擇,親愛的。」話說出口自覺輕佻,他彌補性質地補述,「別誤會,不是壞的意思。」

「我知道,你就是以嘲弄我為樂。」伊利安不太認真地反將一軍,悻悻然道:「我其實對星座、占卜、血型等等的神祕學、統計學或者類科學?總之,我對這些了解不多。中學時班上的女孩很喜歡隨便抓個人,從生日開始分析性格、年度運勢和匹配度⋯⋯反正就是你可以隨便想到的那些,好像一夕之間,所有人都能用這些模板套量;好像我們都必須是某個特定的模樣,或者必須刻意朝那方向靠攏,才能找到一個自己的『族群』和『位置』,才能符合那個群體的期望。」

話鋒一轉,無意營造凝重氣氛的青年說笑似地道:「但我就不像個獅子座嘛。而且我也不想搞出風頭那一套,這種事有一個托利亞就夠了。」

「你朋友知道你這樣看待他嗎?」被這結論逗笑,亞瑟問道,一面將搜尋引擎上「八月生日石」圖片裡閃動流光的深黑色石子記在心上。

「知道吧,不過我覺得他大概也不在乎,」伊利安的評價不帶指向性,語帶懷念與信賴,「因為他就是那樣的人。」

「改天務必讓我會會他。」

「一定會的。」年輕人的聲音像雪融的針葉林,孕育著即將復甦的大地,「很快,我保證。」

283Please respect copyright.PENANAlcN4170Rn4

*

283Please respect copyright.PENANAd5vjLP4nlo

時近午後穆斯林的晌禮(Dhuhr),素來車水馬龍的城市路況意外通暢。

為省油資,計程車司機沒有開空調,《可蘭經(اَلْقُرآن)》的朗誦聲自四面八方的清真寺、道上的公共廣播系統與車內電台擴散,如滴入水盆的墨汁,平穩無波的念誦使整座城市陷入一種介於清醒與沉睡的昏沉。在這個時空裡,彷彿只剩下聲波在流動,唯不解人意的機械馬達與飛鳥仍在攪擾,細瑣的雜音恰到好處地襯出人們驟然的沈靜。在本該甚囂塵上的世間,亞瑟一時產生一種錯覺,好像全宇宙只剩下他、耷拉著眼皮好似隨時會睡著的司機,與這輛引擎聲大得驚人的中古車。

更驚奇的是,預估會在市區大塞特塞的他竟提早幾刻鐘到了機場。

早守在那兒的馬里奧隨他到櫃檯報到後,給了他一個結實的擁抱,招惹他一身香油味,但土耳其人的下一句話,立刻讓亞瑟決定不追究這件事了:「很高興見到這一次的你容光煥發,看起來更有點『人氣』了。安斯提先生,這讓我十分期待下次再見的時候,會見到怎樣的你⋯⋯或是『你們』?」

「關於這點,我也很期待。」對這一切,他由衷地表示感激,「謝謝你,馬里奧。後會有期。」

283Please respect copyright.PENANAeUgigqYwD9

*

283Please respect copyright.PENANA0ttMzBfPmS

如同伊斯坦堡橫越兩大人口密集大陸的戰略地位,阿塔圖克機場(İstanbul Atatürk Havalimanı,ISL)是國際間客貨流量極大的樞紐機場,國內航班亦絡繹不絕,整個機場就像大型迷宮,能輕易讓人迷航。幸運的是,按馬里奧辭行前的熱心解說,亞瑟除安檢、通關等例行公事稍作等待外,走入候機室時還有近一個半小時的充裕時間。

考慮表定降落時間是晚上八點,在他印象中,伊茲密爾(İzmir)這第三大城市夜裡不如安卡拉與伊斯坦堡喧囂,外語普及率也沒那麼高,對比下,在機場將就一餐是個相較好點的選擇。

一個人出行,好像吃什麼料理都不合適,按單人份量點餐容易膩味,多點幾樣菜又總得蒙受侍應生「浪費食物和降低翻桌率」的責難眼光;饒是想喝點小酒,酒保也時要擔心你會不會淪為酒後失態、問不出住宿地址又吐到洗手台堵塞的大麻煩,或者更糟,基於人道精神為被順手牽羊的你聯繫派出所或大使館,還收不到整個晚上的酒資。相對而言,機場的開放式餐館對獨行客便友善得多,或許是相信乘客們若無對負起自己時程的責任感,起碼有一定程度的經濟能力,得以為錯過班機買下另一張機票。

國內機場的餐食選擇有限,好在美式酒吧菜單上的豬肋排和綠沙拉看來還算可靠,選位時亞瑟湊巧見到收銀台邊的啤酒機,心頭一動加點了一杯生啤酒,便就著吧台邊角的空位落座;忙得腳不沾地的服務生很快送來了他的酒,旋即前去整理一側的空桌。薄暮當前正值飯點,整間餐廳人聲鼎沸,餐盤與交談的喧鬧聲與朝拜時段的肅靜宛如鏡面世界,明明前後不到半天,他卻感覺像在短時間內、度過了兩種大相徑庭的人生。

編輯了對著啤酒泡沫抓拍的照片,他不作他想將其發給伊利安,沒有特殊意涵,只是尋個由頭跟對方說說話:「後見之明,在二十二歲前,我好像更常去俱樂部(club)一些。」

「讓人有點意外,但又不太意外。」伊利安答道,氣泡狀的「輸入中」顯示沒過一會兒,新訊息浮上了對話窗格:「好像任何事情發生在你身上都是有可能的。」

為這說詞發笑,亞瑟敲擊鍵盤:「我二十歲時可不是什麼讓人省心的孩子。」

「所以你才對我的二十歲這麼寬容嗎?」

「我不確定你說的『寬容』指的是什麼面向。但我能確定的是,你的二十歲比我來得成熟多了。」

「這是一種恭維嗎?」

「說是恭維就太令我傷心了。親愛的,你一直比我所能敘述的更好。」

「⋯⋯我在努力。」

「已經比足夠更好了。」

發出這個句子時,亞瑟驀地察覺有人走近他身旁的位置。他抱持禮貌的淺笑抬頭一看,剛坐下的年輕男子與他四目交接時愣了愣,忙不迭以英文問他「抱歉,這裡有人坐嗎」。得到他否定的答案,男子復而安心地將屁股落回吧檯椅、朝服務生招手。

不需刻意觀察,男子的黝黑膚色、五官與點餐時的流暢土耳其語不證自明,沒將此放在心上,亞瑟一面用餐一面回覆其他訊息。總算想起他這趟快閃式旅程,特瑞莎漫不經心地問起「現在在哪」諸此無關痛癢的問題,讓他忽然感覺自己像個在外留宿的中學生,哭笑不得地一一回應。

許是百無聊賴,邊上的年輕人趁著他戳起一叉子生菜的空檔搭話,「沒有冒犯之意,但請問您是在土耳其久居嗎?」

「不是。為什麼這麼問?」聽對方措辭有禮,也為這提問的動機感到好奇,平素對這種閒聊(small talk)敬而遠之的亞瑟鮮見撥出了耐心。

「因為你看起來很自在,」意會到自己誤解的男子笑笑,見他對此並不在意才接續道:「看起來不像觀光客,也好像對這地方很熟悉。」

「這大概是因為,我幹過夠多蠢事了吧?」亞瑟這會兒總算露出一個真心實意的笑容,自我調侃道,「經驗若無法恰逢其時地形塑一個人,就會證明一個人。」

即使他底心清明一片,這位青年不會同他心上的那人一般明白這話言下之意,但此時就是這個事實本身的孤獨感,都讓他無端輕鬆。

他已經等不及黎明,亟欲見到在腦海中與那孩子最相似、最清亮透澈的藍。

那是他這段旅程最大的目的,與終站。

283Please respect copyright.PENANAWD2SD6ds1X

283Please respect copyright.PENANAqbEEsJpIbf

2019/6/10

283Please respect copyright.PENANA1JpaiDu3Nn

連日行旅奔波,歇息時已近零時,過了三十歲有感體力大不如前的亞瑟當然沒見到日出。身體似未能自時差之苦調整過來,因此當他醒來時,已經過了飯店的早點供應時間。

以被整夜空調吹得發乾的沙啞聲線向致歉的前台人員道聲「沒關係」後,許久沒體驗到這種狀似宿醉的不適,他如趴伏於地的屍體般掛上電話,面朝著溫軟的床舖靠著好一會兒,直到快要窒息,方溫吞地撐起因為躺得太久、逐漸僵硬發痠的身體,背靠著枕頭與床頭櫃解鎖了手機。

解除睡眠模式後,機體螢幕被一擁而上的訊息覆滿。機械式的電子響鈴「叮咚」得他尚未完全清醒的腦子發脹,以致當他打開特瑞莎的對話欄時,花了整整一分鐘才讀懂那句「生日快樂,快要步入四十俱樂部的老小子」。其他短信的內容大抵不脫如此,多半是在兩、三點這段區間——歐洲時區的元點——傳來祝福他「生日快樂」、其間不乏因關係親疏而生的用詞差異,天知道這位壽星根本無暇顧及,老早睡得不省人事。

尚無精力回應這些形如罐頭簡訊的祝賀,他面無表情地簡潔回應了幾個親戚好友,親近之人都知道他不看重特殊節日的儀式感,因此他也無需顧慮對方是否介意自己只回了句「謝謝,希望你也有愉快的一天」。將未讀訊息滑到最底,停留在這個時區真正的零點零分,來自那時應該也預備就寢的伊利安:「我想,這個時間點應該是你那頭的六月十日?說不定你已經睡了,但就算是我的『私慾』吧,我想成為『你的今天』第一個祝你生日快樂的人。生日快樂,亞瑟,獻上我最大的愛與祝福,願你得之所償(Желаю всего того, что ты и желаешь)。」

因那段簡短的文字,前半段旅程的種種對話在他腦海復甦,像是退潮後漸漸明晰的海岸線。他挪挪身子、再次平躺下來,就著這姿勢凝視被橘光映得昏黃的天花板,任記憶的碎片帶著他下沉,仿若沉入深海,不是那種會激起水花泡沫、將肌膚打得生疼的猛然下墜,他如順著沉降流的暖流往下陷落、漸冷,但也因此清醒。

恍如大夢初醒的覺知,讓亞瑟執迷不已。

283Please respect copyright.PENANA865K8695Ul

*

283Please respect copyright.PENANANjIVyJgwfl

在前台人員推薦之下,他到近海一側的連鎖飯店附設的咖啡廳吃了早午餐。

暮春的尾巴被熱烈的夏季迎頭趕上,如於春泥覆上生意盎然的綠草茵茵,露天席位的日照暖熱,空氣裡摻雜來自海境之地的濕潤氣息。非節假日的行人三兩成行,海鷗在半空逡巡、偶有不知是否為招呼同伴的號聲。

從他人的角度看來不顯,但亞瑟覺得自己像一隻豎起全身皮毛的野貓。睡眠不足使他渾身鈍痛,不同以往的疼痛使任何風吹草動在他的五感中都被放得極大,比起遲鈍的反應,更可能是過度敏感令他感到不快,像整個世界被按下慢速播放,而他厭棄自己無力去處理這種不由自主的「發生」。

回沖的紅茶滋味不如首泡強勁,卻正合他所需,熱茶的溫順口感連同漸暖的日光,彷彿安全毯將混沌的感知包裹其中,緩和了他先前繃著的眉眼,使盎格魯血統分明的線條也柔和許多。安歇片晌,沒將涼去的茶水飲盡,他沿海濱鋪設的石造步道信步而走,海潮聲把跫音吞噬了,先前頭疼欲裂的他卻不覺嘈雜,逕自找了張空長椅坐下——像六年前那樣。

與日新月異的第一大港口不同,伊茲密爾的港口看來更如亞瑟想像裡的海港。噸位數驚人的巨型輪船(megaship)只可遠觀、離得太遠看來又似油彩上為平衡色調的幾痕潤色,視線所及不見人跡,唯有蒼穹與在光影間映照天色的汪洋。天清氣朗,日照充足,海流從遠至近分層為深淺不一的藍,隨著浪潮泛動,海面盈盈,在光的折射與散射中閃閃發亮⋯⋯但他不自覺地,將焦聚落上更遠一些、彷彿綿延到無止境的遠方的天空。

他想起與那有著相同色彩的雙眼。

平日有課的伊利安早早讀了他的短訊,卻遲遲不得空回覆,在螢幕上停滯不前的對話如一個罕見的二全休止符,似詛咒般被作曲家凍結於樂譜之上,無論後世如何傾情演繹,都無法破壞那八個拍子幽靜的輪廓。

誠實地說,他缺乏埋怨於此的資格,畢竟聚少離多本是這段關係的原始基調。人說愛情的開始往往需要一點激情與衝動,興許對那時還不擅長道別的他們來說,是極佳的催化劑,甚至可以說,正是這種如圓形直徑兩端的穩固距離感讓人感到安定;然而,這也像種不言而喻的默契或心理暗示,亞瑟打從最初就不對此抱持樂觀,像好不容易抓住了一隻螢火蟲、但你知道終究要放牠離開,牠才得以存活。

直到此時,他驀然意識到,這段關係持續得比他早先預料得還要久。

他向來偽作從容、寬宏大量,看似允許青年去留的避風港,實則未有詢問歸期的勇氣——即便他也知道,伊利安一定會回答,因為他就是這樣的人,不善也不屑於說謊,靦腆形貌之下有顆正直熱忱的心——自我說服不去期盼就不致失望。

接著,他又打開那個杳無音訊的對話欄,摁下語音訊息,眼望海天一色、兀自說了起來:「伊利安,首先,這不是什麼急事,毋須擔憂。時差讓我的思緒遲緩,好像有一部份的自己留在家裡沒跟出來,所以我認為用說的,應該能更準確地表達此刻的感受與想法,於是任性地選擇了這個方式,希望不會給你帶來不便。」

「我記得,我說過無數次吧?《浩劫重生(2000)》是對我人生影響最大的一部電影。無論是心煩意亂、茫然無措、興高采烈、生活踏實,或者什麼都沒發生的時候,只要想到,我就會把它找出來再看一次。說來好笑,因為主角幾乎整部片都沒和人互動,因此全片我最先記得的名字來自他的未婚妻⋯⋯或者前未婚妻,凱莉。」說到這的他想起片中那個標誌性掌印,自娛自樂地笑了起來:「噢,這麼說可能有記憶偏差,誰能忘得了『威爾森』呢?」

「說得多了,總之,主角查克最令我記憶深刻的,是他歷經劫難、失去威爾森,卻得以重返現代群體生活的時候,在夜裡對著一群人——可能是記者還是親朋好友吧?我不確定——說的一段話。」鬆開按鍵,確定那一分多鐘的錄音成功上傳後,亞瑟再次點上麥克風形狀的圖標,依著十多次的觀影經驗,延續前言侃侃而談。

我甚至無法按照我想要的方式死去,對任何事都無能為力,但那感覺卻像溫暖的毛毯包覆了我。因為我知道,無論如何,都要活下去;無論如何,都要繼續呼吸,即使已經沒有盼望的理由,就算所有邏輯都告訴我:我這輩子不可能再回到這裡。所以我就那樣,繼續活著,繼續呼吸,直到有天潮水為我帶來了一張帆,我的邏輯被證明是錯的。283Please respect copyright.PENANAqGzof6B80Q

所以現在,我回來了,在孟菲斯,在這,和你們說話。我手裡的玻璃杯裡還有冰塊⋯⋯而且我又再一次失去了她。沒有了凱莉,我很傷心,但我感激她陪我度過了島上的歲月。我知道我現在應該做的,就是繼續呼吸。因為無論如何,明天的太陽依然會升起來,而誰又知道,潮水會為你帶來什麼?

——Cast Away, William Broyles

亞瑟曾不只一次想,世界上七十億人口,伊利安總會遇到一個在學經歷、嗜好、年紀、方方面面都比他更⋯⋯不見得更好、但勢必更適合的人。他比那孩子年長,更該要有允許他來、允許他走的雅量,因為那是他唯一能在這段關係裡展現的卑微優勢。

邏輯上,他肯定不是最適人選,但伊利安輕易地推翻了他的所有邏輯。正確言之,伊利安的出現是拍上岸頭的浪,他本人就是那張改變亞瑟的一生、甚而有能力走回「這裡」的帆,看似膽怯的青年總能輕易辦到那些他做不到的。

他捫心自問,他能否像以往一樣,把每次的再見都當作最後一次,能否在那個孩子再一次告訴他「我想去更大的世界看看(I want to see the world)」時,輕描淡寫地說出那句「去吧(Go)」嗎?明明他不是已知死期的聖子,伊利安也非背叛者猶大,他有必要作出這番自以為是的寬待嗎?

你能忍受隨時可能跟他再次成為陌生人嗎,亞瑟・安斯提?

這念頭乍現時,他就知道他該停下了。

他必須停下。停下這種每當他注意到思考、情感與信念產生裂縫時,就以偏概全,盡數撕裂原先構築完整自我的那些,好似在噴水池見到黑天鵝時尖叫的孩子。也似六年前的旅程後,跟好友亞爾弗雷德談論這些的他。

283Please respect copyright.PENANAbuKyhfvYNP

*

283Please respect copyright.PENANAm8AQMLPpSf

「冷靜,亞提,深呼吸,吐氣。」

「我很冷靜。」

「是,你很冷靜,冷靜的自我毀滅。」

「公平地說,我會稱之『理性重建』。」

「是是是,鎮定自持,沈著理性⋯⋯這些都是你,我沒有否認,也無意要你否認,我只想懇求你、別急著否認先前的自己。是他們建構了現在有這顆『理智到要把自己逼死』的腦子的你,所以就算真有什麼錯,你也不可能全都是錯的。別一竿子打翻過去經歷的那些,相信的那些。」

「我沒有想死。」

「是啊,但你也沒有想要活著。就算你輕信過錯誤的東西,也不代表你是個錯誤。」

「但如果⋯⋯只是假設,如果我終其一生都沒辦法像其他人一樣、好好愛人呢?如果我就是不具備這樣的能力呢?如果我就是不能呢?」

這樣的我,夠格被稱為一個「人」嗎?我連為什麼都不知道,我連他人索求的那些「普通」、「自然而生」的東西都給不起。

亞爾弗雷德試圖解構這段話,刻意使用偏向醫學術語的複合名詞,藉以緩解背後意涵可能讓人感到尖銳的部分:「你在擔心自己愛無能(disabled love)或愛失能(love malfunction)嗎?」

亞瑟沒有直面回答,雙眼諱莫如深,似無人能造訪的海溝,深遠、寂靜、陰冷、空無一人,帶著無機質般的冷意。可能它們摸起來不真是冷的,但光是看著,任誰也忍不住與森冷暗暝的事物產生聯想。

「你覺得你是失望了、失敗了,還是失戀了?」思量過後,亞爾弗雷德又問。「別敷衍我什麼『它們本來就不是獨立事件』的文字遊戲,你是個聰明人,你知道它們是不一樣的。」

「我討厭文字遊戲,你知道的。」

「你的討厭不影響你善於操縱它的事實。」

「這是我更討厭的一點。」按了按深鎖的眉頭,亞瑟似一個不知如何讓喋喋不休的孩子消停下來的疲憊父親,費盡僅存的耐性與精力安撫對方,「艾夫,我不知道你想要聽到怎樣的答案,我也不確定我能給出那個。」

「這才是最大的問題。」亞爾弗雷德打了個響指,被這段對話烘托得過度明快的聲響使亞瑟的眉頭更皺,「重點從來就不在於『我想要聽到怎樣的答案』,而是『你想要說出怎樣的答案』。亞提,這是你的人生,不用為他人負責,包括我。」

「我覺得這是你身上最奇妙的一點:你明明可以做到無動於衷,但常在奇怪的地方有莫名奇妙的堅持。」工作時間外的心理師並不避諱分明不「政治正確」的用詞,以一種對專業而言輕慢,以一個朋友的身份卻恰到好處的態度如是說。

「想要好好地回答問題,不是什麼『莫名其妙的堅持』吧?」似被這話冒犯,亞瑟挑起眉,語氣直白。

「前提是真正的『想要好好地回答問題』,而不是『想要好好地不回答問題』,我的朋友。」亞爾弗雷德態度溫厚答道,即便那話潛意涵在亞瑟看來,無非是站在惡魔的一方。「老實說吧,你認為愛是什麼?像以前折磨我們的證明題一樣,或許當你釐清它是什麼,自然就能找到你能愛——或者不能——的原因(reason)。噢,或者更好,找到你苦苦追尋的理智(reason)。」

或許是語末笑話似的雙關語起了作用,也或許是他虛與尾蛇的耐心已告罄,出乎預料地,亞瑟這次回答得極快,「我不知道愛是什麼。人們用最好的詞彙形容它,又常以最毀滅性的方式羞辱它,若要我說,愛是人類最自私的產物。」

「這就是你的答案嗎?全部的答案?」

「當珊曼莎告訴我,就算她出軌、還是愛著我的時候,我是相信她的。」深灰色的眼睛隨敘述飄遠視線,「雖然我不會原諒她,但我相信她,只是我也不想要那份愛了⋯⋯如果那是愛的話,如果那就是愛的話。」

「當你這麼說的時候,你已經在抗拒、在否認它是愛了,亞提。」亞爾弗雷德面色哀憫,像是見他滿身瘡疤卻不知從何治療,因為那些大大小小的傷處太多了,拼命外湧的汩汩鮮血也令人心驚,輕率下手可能更適得其反。「那也代表,你有『屬於你自己』的答案吧?」

能分享給我嗎?他問。

坦白說,亞瑟時會痛恨他無意識轉換為心理師狀態的行為。但客觀來說,可能正因亞爾弗雷德天生擅於同理他人的良善,使得他於那份職業而言,近似天職;若要因此責備他,亞瑟感覺自己也像在否定他身上的一部份,重要的是,那一部分並不令人討厭,或者說,彌足珍貴。

那是亞瑟身上沒有的東西。如果愛非得是什麼期望的加成,他希望是和亞爾弗雷德身上的那一部分同樣、具有溫柔特質的堅定。

短暫沈思間,他腦中閃現無數與愛有關的文句,他贊同、不贊同的,歌頌的、怨艾的,文藝的、粗鄙的,獨具慧眼的、平庸世俗的,歡欣鼓舞的、肝腸寸斷的,長篇大論的、簡明扼要的,千思萬緒止於一本書。

我已經給你的,不是我的奉獻、我的憐憫,而是我的個人主義和赤裸裸的需要。這是你能希望被愛的唯一方式,這是我想讓你愛我的唯一方式。如果你現在和我結婚,我會變成你的全部。那時候我將不會想要你,你也不會想要你自己。所以你將不會長久地愛我了。要說「我愛你」,一個人首先必須能夠說出「我」。

——The Fountainhead, Ayn Rand

「這才是我認識的亞瑟・安斯提嘛。」聽他斷斷續續闡述那些不成文的文本後,亞爾弗雷德咧出一個燦爛笑靨,像是照亮整個格拉斯哥(Glasgow)的暖陽。

「這樣的你,怎麼可能不懂愛,或不懂如何去愛呢?」他的摯友又道。

283Please respect copyright.PENANArZwlAAuDxu

*

283Please respect copyright.PENANAYXgmc38ZUE

在他淪落思緒泥淖無可自拔時,伊利安出人預料地來電了。

亞瑟匆忙戴上耳機接通,在抗噪效果下,就聽對頭的喘息聲震耳欲聾,似乎剛歷經一段劇烈運動。未待他反應過來,說上一聲「午安,親愛的」或其他招呼語,青年上氣不接下氣的話音便隨電子流傳了過來。

「我剛剛⋯⋯蠢到爆炸⋯⋯我戴上耳⋯⋯耳機但忘記⋯⋯把插頭接上,」頓了頓調整呼吸節奏後,伊利安聲線平穩許多,這才繼續說:「然後我就在教室,直接把你的語音訊息,播了出來。直到統計學教授說『我也滿喜歡《阿甘正傳(1994)》和《費城(1993)》的』我才發現⋯⋯真是災難,天哪。我最後根本就是落荒而逃。」

「然後你就逃課了?」明知自己該負起一半責任,亞瑟忍俊不禁,方才的鈍感被這猶如突來大風的插曲吹得一絲不剩。

「沒有逃課。我是用到暑假前每天要面對這些人的嘲笑作為代價,交換了僅此一次的早退。」青年清冷的聲線還殘存驚魂未定的餘韻,「教授說:『看來這位喜歡湯姆・漢克(Tom Hanks)的朋友,現在比司徒頓t 檢定(Student's t-test)和我們還需要你呢。』就破例允許我把東西收一收回家了。」

「聽來也是個──」亞瑟推敲了下用詞,「具浪漫主義風格的教授。」

無論如何,我還是最大的受益方,必須誠摯地致上謝意。他含笑接著說。

「不知道,我原本也以為德國人都很一板一眼,反正⋯⋯算了,他不要當掉我就好,我不想明年要一邊寫論文一邊面對這個。所以,嗯,我聽到了你最印象深刻的台詞,然後呢?你還沒說完,對吧?」沒忘了造成這一切的罪魁禍首,鼻息回復如常,伊利安也不拐彎抹角地問。

這提問讓向來能言善道的男人語塞,梗在胸口的酸澀感頓生一種緊迫,如漲潮的海水自腰際望上,一點一點淹沒他的腰背、腹腔、胸膈、心口、鎖骨,繼而是喉結、下頷與唇齒,彷彿催促他將多年未能實現的、未能盡數傾吐的,統統化作言語,化作此時最真實的感受。

「 伊利安,我想念你。」

這是相識多年第一回,亞瑟在一段沒有間斷的對話裡,如此慎重其事地呼喚他的名字。伊利安隱隱感覺他像在驗證什麼,那語氣裡的懇切,又讓他不由得聯想到商管書籍提及的自我激勵打氣法。

「這幾日,我落目所見的一切,都想告訴給你,幼稚可笑得連自己都感到慚愧。」亞瑟嘆息似地說道。相較於對話,他自知這無異於不正規的悲傷治療互助會,更近似於自戀情結的抒發,但他還是想要讓對方知道這一切,知道那些隱而不發的、他以為爛在結痂的傷口之下的事物。「或許你早知道,我不是個富有愛心、樂於分享的人;事實上,當我執著於某些事物,甚至時常忘記自己身在何處,就連笑著都是為禮貌性地拒絕他人。但在這趟旅程裡,我無法自持地思索著,若你與我同在此處、此刻、此景,你會是什麼神情。」

「我過去以為,向伴侶表明忠誠,是我在一段長期穩定關係裡、能辦到的最大承諾。直到現在,我——像是查克一樣——才突然發現,不、不只這樣,那些我原以為只存在羅曼史小說的事物是可行的。」他屏息片刻,又將那口息緩緩吐出,好像那是一句在神前起誓的禱告詞,「原來除了忠誠,還有愛。原來我還可以有愛。」

「我愛你。我可以愛你,我能夠愛你,我願意愛你,我選擇愛你。」

「我情不自禁地,將你與所有可見或不可見的未來綁在了一塊兒,因為從這一刻開始,你在我的生命裡,不再單純是『你』或『我們』,而是『我』的延伸。當我享受於『獨立性(independency)』與『孤立感(isolation)』時,我想的是,在夏季的午後,我們同處一室,一事無成,一起在遠離世界的道路上漂流,最後再一起手牽著手走回原點,接納生活的喜怒無常與荒謬。」

「這極度傲慢、獨裁、自我中心主義,和『愛是恆久忍耐又有恩慈』那一套截然不同⋯⋯不誇張地說,是天差地遠。」亞瑟從未想過,他有朝一日會與他人如此赤裸地坦白他自己、他的愛、他嚮往的那些。然而,他還是這麼說了:「這是我所見過、所聽過、所想像過、所知的,最自私的愛。」

「即便如此,我還是不想放棄;即便如此,我還是想用這份不成體統的愛,去換取、去乞求你的垂憐。就算是這麼不體面的我,還是貪圖你的愛——無論你愛或不愛也罷,因為我已經從愛你這件事,得到最好的禮物了。」

「我愛你,不是因為你是誰,而是因為我是誰。正因我終於領悟到我是個怎樣的人,我才能理解你是個怎樣的人;正因我曾迷失,我才能在杳無人煙的、最不需要經過的荒漠裡找到你;正因我是港灣裡停泊的小舟,你才會是驅我前行的船帆。」

「我懦弱又狂妄,疏離又唯恐被指摘冷漠,荒腔走板又裝腔作勢⋯⋯縱使如此,我全心全意地傾心於你,而你又會不會愛著、這樣的我呢?」

「伊利安,我希望你知道,這不是一個對於真心或關係牢固度的試驗,你也無需即刻答覆我。請原諒『愛』這個詞先前被我庸俗地濫用,但也如我倆邂逅時就說過的:這個字眼充滿模糊地帶,缺乏邊界與層次,因此人們常不分輕重地使用它。不過我知道——我也深信——你對它的看重,我深深欽慕這點,因此也請你,不吝給予這個字的重量,與你自己,足夠的時間思量最合適的答案。」海風吹得亞瑟喉頭微乾,但誠如早先所言,他有種沈溺於某件事時、就必須以一貫之的執拗,因此他沒有停下話頭,如同沒有停下愛著對方:「我想讓你知道,這不是虛妄的諾言,一如我無法像愛『她』一樣愛著其他人,我也無法再用愛你的方式,愛上其他人了。我愛你,無關乎此刻的你愛不愛我,或者我終究能不能得到你、擁有你的愛;我愛你,單純是因為此刻的我愛著此刻的你,愛著這一刻。」

我的愛受限於我所知的、我所能覺察到的、我所能表達的,終其一生,或許都無法如實地傳遞給你吧。亞瑟忖道,話音止於嗓子徹底嘶啞之前。

繼那個夏天後再沒聽過他一次說出那麼多話,伊利安沈默半晌,終究以一個濃厚的鼻音「嗯」了一聲。

「我也想讓你知道,無論你相不相信,」北國青年道,本該年輕嘹亮的聲音壓得極低,似乎壓抑著濃烈的情緒,也像是負傷的野獸,一字一句猶如隱忍破膛而出的劇痛,猶如小美人魚每一步踏過的錐心刺骨。「這一刻的我也愛著你,比你想像得更愛。」

但是,我希望你相信。

「嗯。」亞瑟沒有正面回應,明知對方見不著還是面朝大海點了個頭,動作極輕但無比篤定。

283Please respect copyright.PENANAeDJrSlJ4yl

*

283Please respect copyright.PENANA6rCy8x5j8S

在正午太陽變得令人難耐之前,亞瑟與這片多年心心念念的海岸道別,啟程往飯店的方向漫步。

豔陽將衣物之外的肌膚曬得通紅,他卻不覺刺痛,那些他曾拒絕看見的東西亦然。

走著走著,想起什麼的他慢下了腳步,接著,自聯絡人清單裡找出一個許久未在舌尖滾動的名字,也不遲疑地播通了電話。

「嘿,瑪蒂娜,好久不見。」語帶聽來誠懇的笑音,他一派輕鬆道,有意省去噓寒問暖的寒暄:「我記得妳在哥倫比亞那一帶做研究,下個月準備回國,是吧?」

「噢,嗨,亞瑟,失蹤人口回歸呢!好些年不見了吧?」腔調帶點德文母語者的喉音,瑪蒂娜打趣道,隔著電路轉換的聲音比亞瑟印象中更沉了些。「你的消息真靈通,是的,我準備下個月回柏林。」

「那務必要讓我請你喝杯茶。對了,雖然很冒昧,但我有個不請之求——」他並非刻意地頓了頓,很快又接上了話:「在聖保羅轉機前,能請妳幫我物色一顆漂亮的黑瑪瑙(Onyx)嗎?」

「當然沒問題。你是不是遇到命定之人啦?(You met someone?)」

「是的,」沒有顧左右言他,他言辭白直得連自己都不禁失笑,深灰色的眼裡閃爍星芒,彷彿礦石表面的流光。「我想鑲在求婚戒指上面。」

283Please respect copyright.PENANAOclN28IPr8

283Please respect copyright.PENANAAygy8ZSkFJ

FIN.

283Please respect copyright.PENANAczjDVfitKV

|註解

- 老狗的把戲:出自英語俚語「You can't teach an old dog new tricks(老狗變不出新把戲)」,意指人不知變通、只會用既有的方式行事。

- 赫爾維提卡字體:Helvetica,一種廣泛使用於拉丁字母的無襯線字體,歐洲使用的通訊軟體Whatsapp預設字體也使用這字體。

- 納扎爾球:Nazar Boncuğu,俗稱「藍眼睛」,常被作為趨吉避凶功用的護身符。

- 土耳其藍:Turquoise,一種介於綠色與藍色、源於綠松石(Turquoise)的顏色,由於這種石頭最早是經由土耳其傳入歐洲,故稱之。

- 白樺木:俄羅斯國樹,在文學裡常以白樺樹比喻苗條美麗的姑娘、害羞的新娘和純潔的愛情,暗喻情思。

- 月光石:六月誕生石,據說具助眠效果,寓意重生的意思,能量溫和,散發的光澤和滿月的光輝十分相像,是溫柔的化身,能撫慰人受傷的心靈。

- 站在惡魔的一方:出自美語片語「To play (the) devil's advocate」,意指提出反對意見、故意唱反調。

- 黑瑪瑙:八月誕生石,常被當做辟邪物、護身符使用,減低戾氣、嫉妒及沮喪,藉以消除恐懼,讓人有安全感;同時,黑瑪瑙也象徵友善的愛心和希望。

283Please respect copyright.PENANALVcSikaswq

|引用

- My mistress's eyes are nothing like the sun; Coral is far more red, than her lips red283Please respect copyright.PENANA9TJGk5Fk9q

——Sonnet 130, William Shakespeare - It is not the critic who counts; not the man who points out how the strong man stumbles, or where the doer of deeds could have done them better. The credit belongs to the man who is actually in the arena, whose face is marred by dust and sweat and blood; who strives valiantly; who errs, and comes short again and again, because there is no effort without error and shortcoming; but who does actually strive to do the deeds; who knows the great enthusiasms, the great devotions; who spends himself in a worthy cause; who at the best knows in the end the triumph of high achievement, and who at the worst, if he fails, at least fails while daring greatly, so that his place shall never be with those cold and timid souls who know neither victory nor defeat.283Please respect copyright.PENANA5izXIyjtjr

——Citizenship in a Republic, Theodore Roosevelt Jr. - I couldn't even kill myself the way I wanted to. I had power over nothing. And that's when this feeling came over me like a warm blanket. I knew, somehow, that I had to stay alive. Somehow. I had to keep breathing. Even though there was no reason to hope. And all my logic said that I would never see this place again. So that's what I did. I stayed alive. I kept breathing. And one day my logic was proven all wrong because the tide came in, and gave me a sail. And now, here I am. I'm back. In Memphis, talking to you. I have ice in my glass... And I've lost her all over again. I'm so sad that I don't have Kelly. But I'm so grateful that she was with me on that island. And I know what I have to do now. I gotta keep breathing. Because tomorrow the sun will rise. Who knows what the tide could bring?283Please respect copyright.PENANAbtb53HBVPp

——Cast Away, William Broyles - I've given you not my sacrifice or my pity, but my ego and my naked need. This is the only way you can wish to be loved. This is the only way I can want you to love me. If you married me now, I would become your whole existence. But I would not want you then. You would not want yourself—and so you would not love me long. To say 'I love you' one must first know how to say the 'I'.283Please respect copyright.PENANAHNlFR85kfX

——The Fountainhead, Ayn Rand