|設定在2023年的聖瓦倫丁節(Saint Valentine’s Day)

281Please respect copyright.PENANAa4yNmzlMz4

281Please respect copyright.PENANArbzoF0roAQ

關上嗡嗡作響的電動刮鬍刀時,亞瑟·安斯提將它擺回了架上牙刷後頭的位置,彎下腰用水抹了一把臉,將殘留的餘渣悉數沖淨。在他直起身子時,備在一旁的乾毛巾已先一步被捂上了淌著水的面龐,但仍有些許順著肌膚的線條滑落浴袍之下,微冷、令人清醒。

這一系列例行公事行之有年,近乎要以「人造的反射動作」敘述之,但他個人更將這一個個習慣視為日常的小儀式。以往他在此時就會走出浴室,換上一套外出服,但經一年半前的生活變化,他的早晨洗漱總會終於在鏡子後的暗櫃拿出——

櫃門大敞,三列置物架各自擺著備品,最高層是一列戒酒錠(Disulfiram)及拿萃松(Naltrexone)等,中層是未拆封的漱口水、剃鬚水與牙線,下層則是一些實用的小工具,如擠牙膏器、洗牙機噴頭、剃刀片及備用牙刷,靠近右下角的空間被空了出來,而那裡應該有著一個銀色的環。

S圈度,內圍以花體字隱晦地寫著西里爾文字,外圍鑲著四五顆銀白色碎鑽,低調內斂,外表看來不如一般商業廣告的婚戒奢華,但適用於他衣櫃裡的所有穿著,也分外適合他骨節分明的手型。實際上,那也的確不是真正的婚戒,伊利安與他都同意鑽戒不過是商業壟斷的一環,資本化的結果無從證明永恆,遑論愛的結晶,它們只是某種物理結晶,無須賦予過多人類自以為是的浪漫;此外,他倆各自為對方準備的訂婚戒指已經夠好,於是在婚禮上,交換戒指僅是一種形式上的將訂婚戒指從左手取下、又戴上右手。

卻此時,亞瑟只是死死盯著那個本應放著戒指的角落,被迫中斷的儀式像是突然斷掉的弦,荒唐且戲謔地觀賞他接下來的灰心喪志、怨天尤人,甚至更好——也更直觀的——暴跳如雷。

他不動聲色地環顧洗手台附近的所有置物格,從裡到外,觀前顧後,卻一無所獲。

一種麻木感忽然籠罩他,像是失望戴著薄紗的另一個面貌,但帶來的不是什麼滔天巨浪般的悲傷,而是「這樣啊」的悵然。

呆立在整齊羅列的盥洗用具前,他才是其中的異數與混亂源頭,鏡面倒映出他不笑時的冷硬線條,輪廓較深的眼窩定睛看人時,有時會令人心生怯意,他就這樣盯著鏡中的自己,面色相較懊惱,看起來更似在忍耐。極盡可能,他在腦海中回憶近日踏過的每一吋土地,但一如他視線所及的,什麼都沒有。

反之,一連串不相關的記憶擠了進來。如他昨夜打開工作的論壇時,主頁閃爍著庸俗絢爛的字樣,滑鼠每點一下、系統設定就會自動顯現玫瑰花瓣紛飛的效果,對於有飛蚊症的人非常不友善;又如特瑞莎跟他埋怨賈斯汀暗地裡用家庭方案的Apple帳戶,訂了一堆顯然是燭光晚餐的配備,但那帳戶綁的是她的信用卡,要準備驚喜能不能用點心,雖然她也不是那麼喜歡驚喜就是了;也如昨夜睡前,給了他一個晚安吻後,伊利安狀若無事地問他,博物館明天休館,要不要上哪裡走走⋯⋯是的,比起他自身的頓足與失落,他更在意伊利安。

他是在意,但他從來沒有問過那只戒指是伊利安從哪裡找來的,才會與他如此契合。

北國青年心思縝密,時時刻刻注意著他在乎的人事物,而其生長環境的務實主義,也使之不至於贈與他人不需要的東西——不過伊利安自己是收藏了不少,他的木工作品在雜物間裡已經有了屬於自己的櫃子——即便走過森冷的雪季,他還是想將骨子裡最柔軟、最暖熱的部分,保留給喜歡的人,就算這另一方面代表著,他給了對方傷害自己的機會。

亞瑟無意為之,不過這從不代表他沒有自覺,或者是有自覺就能完美迴避。剝離情感與邏輯的線性思維,使他有時會對某些事物視若無睹,甚至感到厭煩,他最是明白,這跟伊利安不輕易言表的豐沛情感無關,他才是有問題的那個人。

例如現在,相較於責怪上帝與命運,他直覺性的想法卻是:他該怎麼解決伊利安可能產生的種種情緒?

他可以嗎?他有資格嗎?他應該嗎?

時間是早晨五點過了一半,亞瑟在臥房內踱步,從床頭櫃、衣櫃裡的配件架、沿床而設的可移動式電腦桌、飄窗、外出最常穿的那件風衣口袋⋯⋯他統統巡視過數輪了,仍無法尋獲那個落在地面時、不足以發出大到嚇人的警訊的小銀戒。

最後,衣服也沒換,他拉開窗簾、其次是窗戶,就著床沿坐了下來,然後像是過了某一夜突然不再新鮮的花,躺上了早先鋪好的床。

許是幻覺,也或許是心理因素作祟,他感覺無名指與中指間的縫空落落的。將慣用手抬到眼前,據說與心臟相連的那根手指,指根有一截環狀的肌膚顏色較淺,與周遭略有差異,彷彿就算原本在那裏的事物不在了、也會以某個方式提醒著他,它存在過。

以前亞瑟讀過一句話,對此情此景無非是警醒:「你必須為你現在的生活負責,而不是為你所受到的困境去責怪別人或環境。等你真正張開眼睛時,你會看到你的健康、幸福和生活的各種困境,大部分都是你自己一手造成的——不管是有意或無意間。」[2]

或許是逆理性的斷章取義,也可能是情感用是的過度詮釋,但他想,這或許代表著:不管你想不想,你承不承認,都是你把它搞丟的。你我身上發生的悲劇,都是自己直接或間接造成的。

晚冬的陽光自指縫之間穿了進來,金色明亮,好像世間萬物都會因此熠熠生輝。他卻感覺,兩指中間的距離,那個凹槽,那個洞,看起來似乎更大了一點。

「你今天起得⋯⋯你還好嗎?身體不舒服嗎?」

先前無謂的焦慮使他沒有注意到樓梯的動靜,直到伊利安的聲音冷不防自門口出現,亞瑟這才發現他已經晨跑結束,說話間略有喘息,面龐因擔憂看起來凝重,雙眉像是被霜雪壓彎的樹梢。

訕訕回了一句「沒事」,他手肘微彎、支起身子,緩緩坐了起來,見日照下青年身上一層薄汗閃動的光,他益發感覺難以啟齒。

想必也覺得他不可能「沒事」,伊利安心存憂慮地走到他跟前,單膝及地蹲下,將視線保持與他齊高,又問了一次:「亞瑟,你還好嗎?」

望著那張不掩關心的年輕面容,亞瑟對接下來要坦承的事感到於心不忍——也許純粹是愧疚的推託之詞——於是他先傾身給了對方一個擁抱。

肢體相觸的感覺很奇妙,伊利安的身軀是暖的,衣袖間卻殘留外頭融雪的冷意,狀似他把最纖弱也最堅韌的、最燙手也最溫煦的收攏其中。

他願意被我傷害。意識到這個念頭,深灰色的眼瞳黯淡了下來。

「情人節快樂,親愛的。」察知青年的吐息逐漸平緩,亞瑟湊上了對方如白楊樹般蒼白的耳畔。

「我有一個壞消息。」

情理之內,亦是意料之外,退回一個臂長的空間,伊利安就著騎士授勳的姿勢聽他懺悔——那畫面連亞瑟都覺可笑至極,說不定他才是那個必須放低姿態的人,就各種意義上——沒有過度修飾與誇大,他簡潔地表明了遺失的事實,坦言自己的缺乏足夠的謹慎,散漫分心,然後,他由衷地、全然地、十分地感到抱歉。

伊利安安靜看他,眼神不再如初始滿是擔心,緊鎖的眉頭鬆懈許多,表情卻透露不出更多資訊,像是一片結冰的湖泊。

在亞瑟躊躇著是該訴諸更多言語表達歉疚,抑或此時說多都是錯、不如好好閉上嘴任人奚落時,伊利安驀然將頭倚上了他的肩窩,雙手攬著他的腰,沒有說話,像是鬆了一口氣,也像傷感傾囊而出的前兆。

他正襟危坐,連呼吸都放輕了,生怕驚動那個孩子。無論何時,亞瑟都覺得那般柔韌的靈魂,應該屬於一個未曾坍方的原始花園,真正該成為不朽的伊甸園,他不想揠苗助長,甚且隱隱期盼那是只有他知道的所在。

——所以你正在親手摧毀它,是嗎?

就算腦中浮現再尖利的批判,那道聲音也是冷靜自持的。有時亞瑟懷疑,或許那壓根兒不是他自己的念頭,他只是不能摒棄⋯⋯也說不定,他身上就是有這麼討人厭的、與羅德尼如出一徹的特質,只是他太習慣裝聾作啞。

「沒事就好。」伏在他肩上良久,伊利安才發了話,用詞簡練,但靠得極盡的他從中聽見了顫抖的餘音。「我嚇壞了,以為你怎麼了。」

亞瑟一時不知該說什麼,唯能輕撫伴侶的背樑,藉此給予微薄的安慰。未及他做出足夠聰明的回應,就聽伊利安繼續說:「而且,你才是最難過的那個人吧?為什麼要跟我說『對不起』呢?」

你告訴過自己「對不起」嗎?

這麼說著的時候,青年語中已有了藏不住的哽咽,執拗地不願抬起頭,將臉往他頸窩埋得更深。眼淚此刻反倒沒有相欺的體溫來得高,只如滲水的牆面,緩緩蘸濕那一小片皮膚,留下令表層發緊的鹽分。

話下之意讓亞瑟愣怔,平素在口中周旋的諸多辭令都像被噤了聲,只得被動承接伴侶難得外放的傾訴。

「你明明總是告訴我,要擁抱自己的情緒、那不是一個問題⋯⋯但怎麼對你自己的情緒,就一無所知呢?」伊利安語態忿忿,卻因抽鼻子斷斷續續,有點孩子氣,最後不服氣地抬起頭。「要我來提醒『雖然你不知道,但你很悲傷』,對我來說很殘酷,你知道嗎?對自己好一點,行嗎?亞瑟·安斯提。」

每當伊利安為他的行為感到惱怒時,就會嚴正地稱呼他的全名。然而,亞瑟遲疑看著那雙因哭泣帶紅的眼睛,半晌,情不自禁地笑了起來。

「可能我是真的不知道吧。」他憐愛地伸手觸摸青年面上猶然濕潤的淚痕,感嘆地說:「但也可能,在乎你的感受、想知道你會不會對我失望,還有愛你,已經先於我的本能了。」

如夢似幻地,亞瑟在這樣的時刻,總會想起一些他不知何時藏於記憶裡的句子。那些文句與感性交織成生命之歌,無法如實傳遞給另一個人,卻也因此最真切、最真實的保留著他的真意:

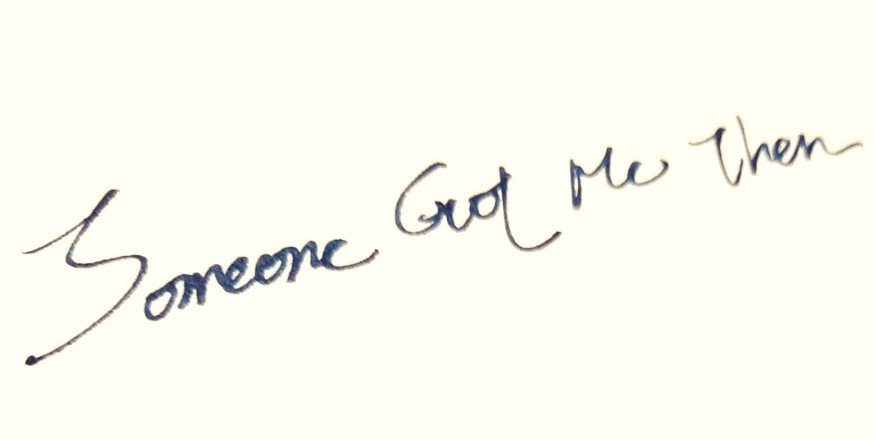

如果不來拉我的手

如果不頻頻回頭

會不會跟你走

我要如何愛你

才能穿越浮華

穿越時光

不虛妄

不癲狂[3]

「我是很難過。」亞瑟嘆息,「那是你送給我最珍貴的禮物之一,或許庸俗,但那對世人而言,也是一種關係的象徵。我氣惱於我的粗心,好像潛意涵是我也可能隨時把你弄丟,把這段關係弄丟。」

「那我會找到你。」青年的承諾來得太快,太直接,像是讓人猝不及防的快門一閃,通常亞瑟不會輕信這種狀似不假思索的言詞,但沒來由地,他無法欺騙自己的心,說他不想相信——

「我會找到你,每一次。」笑起來的伊利安像是轉灰為金的樹林,樹梢都要為夏季的艷陽讓位,那雙眼是湛藍色的,好似看不見裂痕的蒼穹。「或者重新來一遍,闖進你家的大門,讓你、讓我,我們之間的這些變得更堅韌,更能抵禦時間與粗心的侵蝕。」

好啊。被那孩子感染了笑意,亞瑟陰霾似的灰色虹膜,亦如大雨過後的微亮清晨,方才的沉鬱都像一場令人輾轉的惡夢。

「情人節快樂,」與他十指緊扣,伊利安像個浪漫主義作品裡的騎士,低頭親吻他此時空無一物的環指。「我們也該是時候去選個婚戒了,你覺得呢?」

281Please respect copyright.PENANA1AuvrrfMG4

281Please respect copyright.PENANAKp1KlZdI3b

FIN.

281Please respect copyright.PENANAmrzAekAtzN

[1] 斯特凡·馬拉美(Stéphane Mallarmé)《L'Après-midi d'un faune 牧神的午後》,一八六五年。

[2] 丹·米爾曼(Dan Millman)《Way of the peaceful warrior: a book that changes lives 深夜加油站遇見蘇格拉底》,一九八〇年。

[3] 扎西拉姆·多多《瑪吉阿米唱》。