古語有云:借酒消愁。

我現在愁得不能再愁,買了一打啤酒,希望減輕心中的哀愁。

我走進了太陽力寶廣場,今天中午我就是從這裡敗走,公司位於這裡的八樓,這裡有很多間貴金屬投資公司、旅遊美容的傳銷公司,全都是騙人的。

在這個時候回來,我並不是想搗亂破壞,只是想一個人到天台靜靜地喝酒。

到天台前,我先到了十五樓的洗手間,手握門柄,發現沒有上鎖,推開門漆黑一片,開了燈,入目的情景嚇了我一跳。

一名五十多歲的阿叔,口含一支牙刷,在洗手盆洗粉葛和蓮藕,這還不是最詭異,最詭異的是他全身赤條條,一絲不掛的。

他看見我也是一呆,道:「咦!成生,今日咁夜啊!」

一身水珠的他轉過身來,毫無愧色以那已經皺巴巴的那話兒向著我,我道:「係啊!何伯今日夜咗啲,你沖緊涼啊!」

「係啊!你食咗飯未,我切啲蓮藕片同埋啲粉葛,再加啲瘦肉炒埋一片就食得。」

「何伯,我食咗喇!唔洗客氣,你慢慢啦,我走先。」

正當我推門而出之際,我回過頭來,從膠袋掏出了一支啤酒,遞給何伯,道:「何伯,我買咗好多,你整返支啤啤佢。」

何伯接過啤酒,開心得裂開了嘴,現出了一排稀落的牙齒,道:「哈!多謝啊!成生。」

我沿著樓梯步上天台,想到何伯的情況不無感慨,何伯孑然一身早上在太陽力寶廣場當清潔;晚上在這裡當看更,主要因為這裡有有瓦遮頭,可以在樓梯口打開尼龍床便可以倒頭睡覺;趁沒有人,便在男厠洗澡。早兩三年,他還可以租住劏房,但現在已經負擔不起,他對我說:「依家幾好喔!之前瞓街,夜晚會洗地,射濕你啲床被,依家又唔會畀人趕走。」

推開了虛掩的天台門,今夜萬里無雲,中秋過了不久,一輪新月掛在天邊,我靠在那個大型的霓虹燈招牌坐下,開了一支啤酒,一口氣喝下。

喝完一支,又開一支。

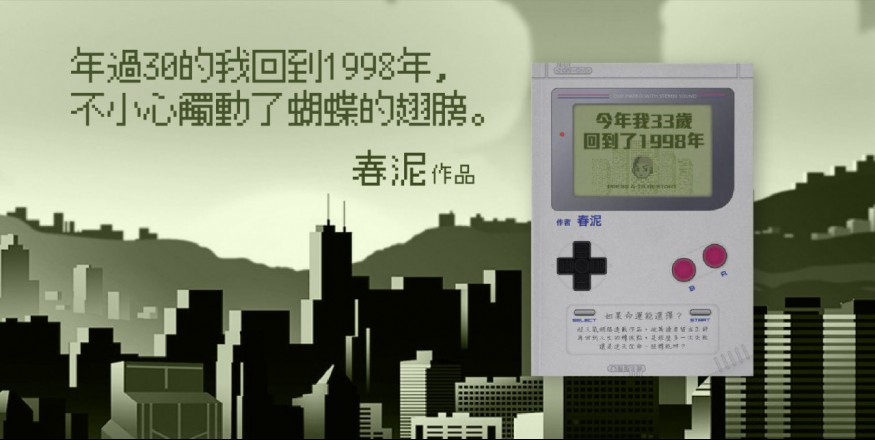

酒能消愁?騙人的,兩支啤酒下肚,問題依舊存在,煩惱愁緒仍然纏繞著我,我在一日之內,輸掉身家、連本帶利欠下七十多萬、而且還失業,雖則七十多萬,只要我努力找兩三份工作,慢則七八年後定可還清,大不了我還可以申請破產;可是辛苦七八年後,那時我已經四十歲,身無分文,一切都要從頭開始。如果我現在是二十出頭,我還可以重新振作;但我現在已經三十三歲了,七八年後還可以重頭來過嗎?

面對現實吧!成皇志,你的人生已經玩完了!

陳依官、陸永祥、成敏研、宋蓮等人無論男的女的,已經建立了自己的事業、組織起自己家庭、生兒育女開枝散業,進入了人生的另一階段,就算未婚的林海原,起碼家住私樓和有一個鋪位收租;可是我卻陷入了人生的低潮。

這種強烈的對比,更讓我自悲自憐;更可笑的是,我到了這種絕境,連一個可以盡情傾訴的對象亦沒有,人生走到了這種地步,還有什麼意義?死了總勝過活著受罪。

我邊想邊踱步,原來我還差一步便踏出天台。

一陣涼風吹過,我瞧見樓下的廣東道,人們小得如火柴頭一樣,立時雙腿酸麻乏力,背脊涼颼颼,都是冷汗。

我緩緩地爬離天台的邊緣,大口大口地喘著氣,再喝光了一支啤酒。

為何我會弄得如此田地?

一切都是那個叫DAY的中年男人,把我害成這樣,我應該報仇,為自己討回公道。

但立時耳邊響起一把聲音:「報仇?你憑咩?人地黑社會嚟架,你點報仇?就算畀你殺咗佢,你都係爭人錢,而且仲要坐監?」

我整個人崩潰了,跌坐在地上,一直哭。

哭完,又喝下了一支啤酒。

我感到頭昏腦脹,但我的思緒並沒有停下來,在奔騰、在暴走。

我想起了管佳莉,剛才遇見她的片段,立時在腦海浮現,我喃喃哼出我很熟練的明年今日:「若這一束吊燈傾瀉下來,或者我已不會存在…但願能認得出你的子女,臨別亦聽得到你講再見…在有生的瞬間能遇到你,竟花光所有運氣…」

如果有鋼琴或者結他,我還可以邊彈邊唱這一首伊申清的明年今日作為送別自己的最後一曲。

我不想死,我人生有很多的東西沒有做過;但我能夠接受,自己在四十歲後,跟隨何伯的步伐嗎?日間替人清潔洗厠所;晚上但求有個地方住便當起管理員;趁沒有人的時候,偷偷摸摸在男厠洗澡。別人遭到此景況,我會同情、會尊重;可是角色轉換成自己的話,我又能否抬起頭做人?

我再次行到天台邊緣,從高處俯瞰著尖沙咀的夜景,很美,亦很可怕。

我仍然與上次一樣像大時代結局中的丁蟹般,雙腿乏力地站在天台邊緣發顫。

我不斷替自己尋找活下去的理由,最後我想到我還有家人,我死了,阿媽與阿興都會好傷心。

倏地,那把聲音在我耳邊呢喃:「你唔係買咗人籌保險咩?只要你一死,你媽同阿興都會得到三十萬美金賠償,你人生已經一敗塗地,不如盡下一絲孝義?」

連最後活下去的理由也沒有,我腦海驀地變得清晰起來,我開啟了手機的錄音功能,錄下了一封憤世嫉俗的遺書:「點解?究竟我做錯啲乜?人地輕易而舉就可以得到幸福快樂,我就成世人做咩都唔成功,我有努力讀書,但點解入唔到大學?我好畀心機做野,ot、公眾假期返工、公司需要我嘅時候,我都無托手睜,但點解無向上流嘅機會?點解我鍾意一個女人等佢十幾年,最後遇到,一句野都唔同我講?仲有day,點解我咁信你,你居然咁害我?你害我要跳樓,害我老母白頭人送黑頭人,就算我死咗,我都會變成厲鬼,要你血債血償,家破人亡!」

錄完了滿是怨恨及憎惡的遺書後,我淚流滿面地對家人作出最後的道別,哽咽道:「媽…阿志啊!我對你唔住,我輸晒啲錢,仲差人幾十萬,不過你唔洗擔心,我死咗,唔會攪到妳,仲有我買咗保險,我死咗你地會有三十萬美金,唔好洗錢同我攪咩法事,啲心肝脾肺腎,有咩啱用就捐晒佢啦!阿興,阿哥走咗之後,你要生性,阿媽得番你,你要睇住佢,啲保險金,你攞去買樓又好、做生意又好,快啲結婚畀孫阿媽抱啦!仲有我好耐無見過老豆,唔再憎佢,如果你得閒就多啲探佢啦!我成世人,做咩都失敗,唔識做人個仔,唔識做人大佬,我…唔,最後,我想講,我愛你地…」

留下兩段錄音,我放下了手機,喝下最後一支啤酒,以壯膽色。

我不敢正視這個世界,那我便倒後行向天台邊緣,在十多步的距離,我想到了很多往事,都是苦多樂少,原來我的人生,真的沒有什麼值得留戀。

人活到這樣,有何意思?

一念及此,我已經踏出了天台,昂視著最後的月色,向殘忍又不公的祂投以一個怨憤、憎恨的眼神。

耳際生風,因地心吸力的關係急速下墜,我伸出了手,並不是我對這世界再有留戀,而是昂然地對這個我活了三十三年的地方作出道別。

別了,我很累,我要離開了。

為什麼我會活得這樣失敗?

如果一切可以重頭來過的話,我一定會活得更好。

我感到身後的實地越來越近了,彷彿看見墓碑記錄出我在這世上逗留過的時間——生於一九八三年六月三十日~~卒於二零一六年九月二十八日。

轟!

訇然一聲巨響!

ns18.217.251.235da2