解一樹睜開眼睛。

他坐在鄉下的柏油道路上,不遠處有團被耕耘機壓過的泥塊,旁邊溝渠飄來強烈臭味,黏在溝壁的福壽螺卵在街燈下反映著亮粉紅光芒;收割完的稻田,像一座座暗幽幽的危險水域,沒有稻穗滿懷的農家樂溫馨。這幅景象,對他而言只存於童年記憶中,在他小學低、中年級時,家人每年一起環島旅遊,偶爾會路經幾個這樣的鄉下村鎮。

這裡不是他的夢,是盈盈的。

坐在他旁邊的盈盈說:「我麻煩陵友把我們送回來我的夢,有一些東西想給你看。」

他們走過婆娑搖擺的竹林,幾枚竹筍像是未長齊的犬齒從泥地冒出頭,解一樹踢走隨風纏上他運動鞋的紅白塑膠袋,凝視天上令人無法忽視的橘黃色月亮。那樣地橘得鮮亮,像是乒乓球,或是被排除職務的贗品太陽,在這偽造的夜空中暗懷鬼胎。

知道是身處夢境後,解一樹的潔癖仍然作祟,覺得方才直接碰觸地面的褲子已髒到需要銷毀。盈盈潔白的衣裙毫無汙痕,當然了,這裡是她的夢,她有掌控權。可是她卻不能夠控制自己不做惡夢?無論以再低的標準來看,解一樹都不會認為這裡是美夢。以他對盈盈的認識,盈盈的美夢裡應該有著吃不盡又不會增胖的美食,或是熱帶度假小島之類的。

「妳很常做這個夢?」

「我沒特別去數。」

那就是很多了。

蟲鳴聲環繞著他們倆,前方鄉間小路的尾端,映入他們眼簾的是幢鬼氣森森的三合院。

「這裡是我以前的家。」

「進去嗎?」

「有機會,我們再親自去當地看,實際見到和夢中印象還是不太一樣。聽我的上司說,那裡準備要剷除了。」

「這裡就是妳說過的煉蠱場。」

「琲年在這邊過世,他是被我害死的,所以這裡是我最深的惡夢。每隔一段時間我就會做這個夢,永遠忘不了。你知道,接近現實的夢是最可怕的。每次我都會夢到他在我面前變成一團火球,恨恨地瞪著我,然後所有人都圍上來,指著我不斷重複同一句話,『都是妳的錯』。」

「不用怪自己,我們都有無能為力的部分。」

盈盈低垂著頭,睫毛的陰影落在頰上,「真的是我的錯,當時他的身體著火,我犯了兩個錯,第一是用外套想拍滅火,反而讓火變得更大;第二是找水潑他,少量的水在汽化後變成水蒸氣,造成更嚴重的燙傷;最後是他在地上打滾,火才滅。」

「一切都不是妳的錯,妳做了所有可以做的事來救他。」

「可能我更難過的是,最近,我開始不像以前那麼難過。失去他的一開始真的很痛苦,但隨著時間流逝,我也過上自己的人生,可以平靜把過去的事說出口。這讓我很有罪惡感」

解一樹告訴她:「我妹妹的事上過新聞,那時連學校對面早餐店的老闆娘都可以認出我。我聽到很多人莫名其妙的評論,在我心情好露出笑容時,他們會說我不像受害者的家屬;當我面無表情,他們說我遲遲不走出悲傷,不夠成熟;假如我要求賠償或持續抗爭,他們會說我是靠家人的不幸發財;但要是我什麼都不做,就是太冷血,說不定未來我也會變成殺人魔。久了就知道,世界上有人就是很惡劣,而大多數的人則是連自己在傷害人都不知道,還自以為一片好心。真正溫柔善良又有同理能力的人非常少,但是越努力成為那樣的人,就越有機會遇到他們。」

「你還有現在這個班上的人,都很善良美好。」

「妳也是,所以才會跟我們變成朋友。」

「之後我們可以去很多地方,遇見很多好人,填滿每一天的時間,這樣就沒空想起難過的事。不過我也不想要很執著於『過得好』,過得不好也無所謂,走不出來也沒關係,我又不是要登在偉人傳記上,沒必要為誰負責,更不用賭氣讓自己活得好,反而讓自己累過頭。就算過得一團糟,也是我的人生。我以前都認為,不應該把不快樂的回憶告訴別人,因為那會讓對方跟著痛苦,或者尷尬;可是壓著不說,好像又不夠信任對方。我只敢告訴你,因為像你這麼溫柔的人,一定不會隨便嘲笑我或貶低我。」

解一樹挑起眉毛,「我溫柔?」這是第一次有人用這個詞來形容他。

「你很溫柔,才會在我請你放過琲年的時候選擇相信我。」

「以前我想過要幫助姑姑那種會對自己感到不自在的人,結果只是給她更大的壓力,怎麼做都讓事情更糟。絕對說不上是溫柔。」

「光是願意調整自己的作法,就是非常溫柔的人才有辦法做到的。雖然要百分之百同理對方,基本上是做不到的,但是你總是很努力去理解別人,我覺得這樣的人才是最強的,永遠都會成長。」

蟲鳴聲戛然而止,解一樹看向盈盈,她直勾勾盯著眼前的三合院,直到它像被看不見的烈火焚燒,逐漸染上焦黑,最後乃至破敗傾圮。

她說:「時間差不多了,我塑造夢的能力不強,再下去就控制不了。」

在退出前,解一樹隨口問:「對了,我要怎麼知道現在的妳是真的,還是我夢到的?」

盈盈對他回眸一笑,「你覺得呢?」

解一樹想想說:「妳是真的,否則我夢中的自己,不會這麼冷靜地和妳說話。」

盈盈將右手舉至胸前高度,手掌像是撫摸著一道透明的牆。「看著我的手。」

她白瑩瑩的手在黑暗之中特別顯眼,幾乎像在發光。

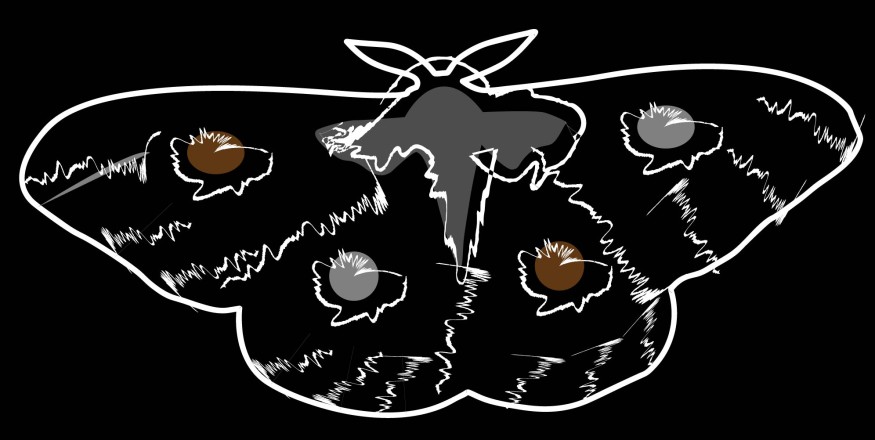

接著,那隻手上出現小黑點。隨著斑點越來越多、越來越大,他看清楚,那是一隻隻灰、黑、褐三色的蛾。從細小的蚊蚋聚集成中型、大型的蛾。

「這只是夢。」盈盈的聲音傳來。

解一樹的視線無法從蛾身上移開。牠們雙翅上的詭異眼睛,直勾勾盯著他。

那些眼睛好像在對著他眨眼。

「我們離開這裡吧。」

98Please respect copyright.PENANAvVM08k6oGH

解一樹醒來,花了大約一秒的時間,想起現實世界的情報。

現在是暑訓期間,基於氣候因素,暑訓跟寒訓相比,較少體能訓練活動,改補入一些學科課程。剛剛上了連三堂國文課,他在第一堂課的半途就昏睡過去。通常他不是有睏意就會在課堂上大剌剌趴下睡覺的人,撐不住才會垂著頭打盹,這次之所以會進入深層夢鄉,應該是如盈盈所說,不小心被牽扯進去。

今天早上盈盈就請了假,應該是在準備夢中探查的事,此刻也還沒回來。

「一樹?」

他這才看向圍著他的同學們。「你們沒其他事做嗎?」他問,並活動了下僵硬的筋骨,趴睡太久果然很不舒服。

小花蕾張口結舌地說:「你睡超久的,怎麼叫你都叫不醒!」

難怪他們慌張,解一樹平時是絕對不會放讓鬧鐘響第二聲的人,這輩子不曾賴床過,只要有人一碰到他,他就會立刻清醒。

「我沒事。」

姑姑煞有介事地說:「你太勞累啦!一睡不醒代表你的身體到極限了!」

解一樹揮揮手要他們閉嘴。

小花蕾打量著他說:「你應該去醫護室檢查。我本來叫阿沐扛你過去,可是他要我們別打擾你。」

傅承沐聳聳肩說:「你好像在做不錯的夢。」他把自己做滿筆記的課本推給解一樹,讓他可以補回睡掉的部分。

傅承沐真是他肚子裡的蛔蟲。解一樹拋去感激的一眼,並說:「我沒事。妳剛才沒有做夢?」

「我上課沒睡覺啊。」小花蕾一臉莫名其妙。

解一樹確認了安邑潼的說法沒錯,夢中真實存在的,只有他、盈盈、安邑潼。在做夢時雖然模糊不清,醒來思考就很容易分辨了,這也得多靠盈盈,她的那段故事,絕非他可以憑空捏造出的。

「我去跟夕暘老師解釋。」解一樹說,走向整理東西的李夕暘老師。

李夕暘還是往常那副恬淡微笑的表情,見他親自來道歉,笑笑說:「沒事,我看你累壞了就沒叫醒你。」

「對不起。」想了想,解一樹坦承解釋了夢異能者,以及他在夢中大致的經歷,除卻盈盈和他的那段獨處時光沒說。李夕暘雖然不是夜暝體系讀上來的,但對事事充滿好奇心的他從學生和學校的藏書中摸索這個世界的事,也知道夢異能的存在。他聽得津津有味,說會推薦跟夢境與現實有關的小說給他後,就讓他走了。

恰巧,盈盈也走進教室,原來她並沒有離開長青活動中心。在解一樹走回座位收拾鉛筆盒、筆記本和水壺後,她像隻期盼的小狗,跑到他旁邊問:「我的公差申請通過了,你想和我一起去我的舊家出任務嗎?」

「好。」

「你還希望找誰嗎?」

「就我們兩個。」

盈盈一笑後,迅速把頭轉回去。

她已經和班上的大家很熟了,前幾天假日,女生們還在她的房間舉辦了久違的夏日鬼故事大會,徹夜未眠,直到熹微的晨光露面才累得小瞇一下,睡一兩個小時就又堅持爬起來吃豐盛的早午餐。盈盈順勢告訴了大家鏡種和煉蠱的事,儘管細節她無法說出口,多少能讓大家更加了解她的處境。本來就把盈盈當小動物看待的梁寶凜心疼不已,放話說班上有人要是敢把盈盈的事外傳到別班,就把那人抓起來痛扁一頓。

看到盈盈和班上女生相處良好,解一樹替她開心,她值得這一切。有時候,他也會對女生們掏心掏肺的相處模式感到一絲絲羨慕,不過隨即又收回想法。他一點都不想和班上的男生聚在一起講鬼故事、窩在併在一起的床鋪上睡覺,噁心死了。

當天中午,解一樹難得地在午休時間睡覺。在夢中活動其實很耗精神力,補眠50分鐘後,他的頭腦才比較清醒,沒有那種睡眠不足的脹痛感。

也許是錯覺吧,他總覺得經過夢中的對談,盈盈對待他和對待別人,有了那麼一點不同。他也對她感到更自在,畢竟就連和傅承沐,他都沒有談過菡蕊那件意外帶給他的創傷。如果不是在夢境中,他就沒辦法坦承內心;也或許不是在她面前,他就說不出來。

經過小丑的事件,他的內心混亂了些,就像盈盈說的,人很難揮去腦中的念頭,被恐懼侵襲過,就很難排除掉它的影響,唯一的解決方式,是用別的更強烈的念頭將之排擠。

現在,他的腦中悄悄被盈盈的笑容所占據,漸漸地沒有空去想負面的記憶了。

ns3.134.105.196da2