x

x

「什麽是愛?」

面前的少年手裏攥著糖紙,黑曜石般的眼瞳直視著小芸,一臉認真地問。他的眼神帶兩分渴望,仿佛雛鳥殷切期盼父母的喂哺,平息餓得發疼的飢腸。

小芸愣住。

這個問題太難回答。如同考卷上字眼過於籠統的題目,得分點太多,橫綫卻只有寥寥幾條,無從落筆;但他好像想要一個簡潔的標準答案。

她猶豫很久,不肯定他想聽到什麽答案,也不確定自己有資格回答,終是沉默。

對角綫將課室切成兩半,靠窗的一半盈滿泛黃的日光,另一半蒙了啞銅色的昏影。光綫將扶疏樹影從窗外拉伸到地板上。他踏在樹影上,沉默佇立,宛若生鏽的銅像。細小的塵埃在迷濛的光裏遲緩地漂浮,慢慢沉澱於他肩頭。時間如金色樹脂一樣透徹卻濃稠,緩慢地流淌。

在金色的分秒裏,好像世上沒有別人,更無他事,只有沉默的兩人與一室緩慢落定的塵埃。

得不到答案的張輕玉像個失望的小孩子般踮了踮脚,收回期盼的眼神。

「愛難道不該是世上最美好的東西嗎?書上總説愛是燎原野火、美麗玫瑰、甜美蜜糖。」他的嗓音輕得仿佛是在自言自語,「但如果愛那樣好,爲何感覺這樣……奇怪。」

小芸捏緊手指,小心地問:「是什麽令你覺得奇怪呢?」

窗戶裏淺金色的天空裏,淡灰的薄雲在淺金天空中如紗一樣展開,天光稍暗。

少年歪了歪頭,碎髮遮蓋眼睛。最後他答非所問:「記得生物老師講過螳螂的交配過程嗎?」他低頭看著地面上斑駁的光影,淡漠地敘述:「雌螳螂會吃掉與牠交尾的雄性配偶。那是螳螂唯一的愛的方法:結合就是摧毀,繁衍伴隨死亡。」

他伸出手,在身前兜住一掌碎了的夕光。黑白分明的眼眸專注地凝視手中若蜜糖般的漂亮光斑,手指動了動,地面上光影晃動。他好像不覺得好看,也品不出趣味,神色懨懨。

「明知道只會被殘忍地啃食殆盡,卻仍然受本能驅使,尋找伴侶,癡癡地擁抱他,交配,死。」

張輕玉張開手指,看著光穿透指縫漏到地上。他緩緩收回手,平靜地給出結論:

「愚蠢得令人覺得噁心。」

窗外,陰翳籠罩天空,太陽的金色光華微微一閃,就消失於濃密的灰雲裏。灑落一地的光漸漸黯淡,猶如悲情電影結束後放映機慢慢熄滅,只餘一室落寞的塵埃。雨雲凝聚,濃灰的雲霧翻湧。冰冷濕氣彌漫,滲入衣服與皮膚之間。

雨降。

少女手中的玻璃糖果罐晃動,五顔六色的糖果與玻璃碰撞,發出細微的清脆聲響。

雨珠碎在窗戶上,一行行透明水痕蜿蜒,窗外景致模糊不清。

暴雨將小芸的話語冲散,一字一詞在水裏化開,漫漶不清。只有片言隻語在耳邊浮動,不斷打亂,無法組成有序的句子。

∎∎∎∎∎螳螂∎∎人∎。

雨聲暴烈。

恍惚間,張輕玉有雨水粗暴地刷過皮膚的錯覺,如置身雨中。鋒銳的水從骨骸上削去血肉,千刀萬剮。一絲絲髒污的黑、腥羶的白沿著脛骨往下流淌,在水珠亂彈的地面交錯,沖洗出他靈魂如流體畫一般的底片。

骸骨眼窩裏的漆黑深邃如黑洞。他的上下顎開合,森白牙齒碰撞,磕磕碰碰地問:

愛是什麽?

一隻手溫柔地撫摸他的顱骨。張輕玉抬頭去看,卻因爲失去了眼睛什麽都看不見,只感覺到有冰冷雨水流進眼窩裏。

「愛是恆久忍耐,不嫉妒。凡事包容,凡事相信,凡事盼望,凡事忍耐。[1]」媽媽熟悉的溫和嗓音在雨聲中是那樣清晰。

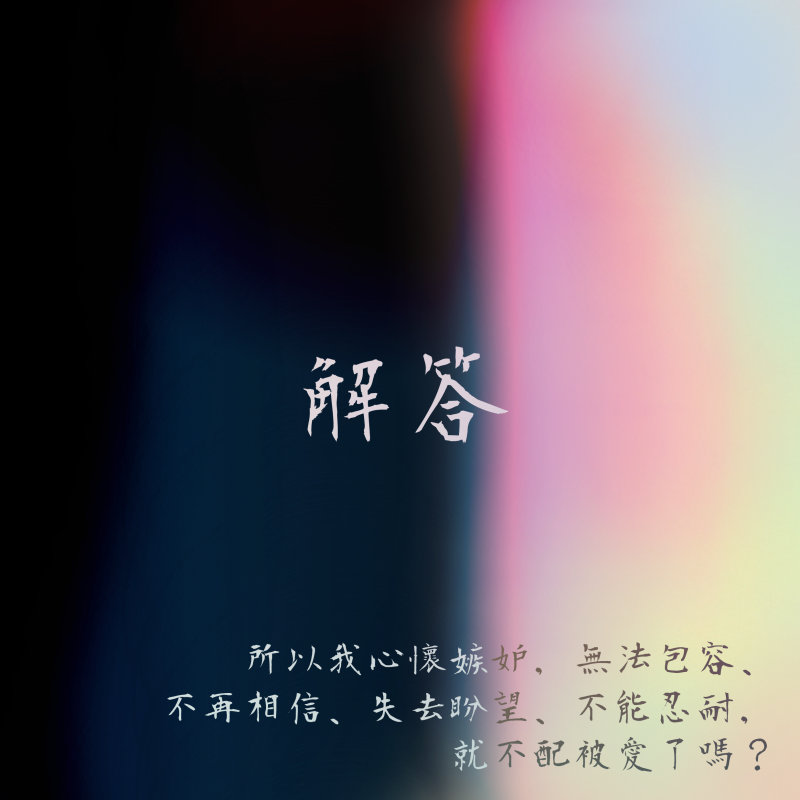

所以我心懷嫉妒,無法包容、不再相信、失去盼望、不能忍耐,就不配被愛了嗎?他帶哭腔地問,爲什麽我愛他就不能嫉妒,他愛我卻嫉妒任何一個對我好的人?爲何我甘願獻上一切將他奉爲神明,他卻只將我當成搖尾乞憐的畜牲?

柔軟的手指輕撫他光滑的眉骨,描摹他的眉眼。

「嫉妒是因爲恐懼不安,」媽媽輕吻他的額,「他不是神明,你不是畜生。你和他只不過是兩個害怕的凡人罷了。」

小芸的聲音遙遙響起,回音慢悠悠地蕩進耳裏,曾經模糊的字句慢慢變得清晰,一字一字刻入耳蝸。

但我們不是螳螂,而是人啊。

虛幻的空間緩緩褪色消失。嘩啦雨聲漸小,然後消音。骨頭上重新長出血肉,濕透的校服黏在皮膚上,冷得讓他打顫。肋骨之間有心臟在鼓動震顫,輸送血液到四肢百骸。

張輕玉猛然喘一口氣,眨眨眼,清醒過來。

841Please respect copyright.PENANAKtLuuNaP29

841Please respect copyright.PENANA7wMA3sY7Vt

841Please respect copyright.PENANA7wMA3sY7Vt

841Please respect copyright.PENANAw8TtOz6Grj

張輕玉腦中仍有些渾渾噩噩的,一時沒意識到自己在哪裏。

他摸一下身下的沙發。沾著水珠的手指弄濕沙發,一小團暗色在布料上暈開。他抬頭,目光從近到遠掃視:沙發旁邊的皮革高靠椅椅背上挂著一件黑色大衣,對面的淺青墻壁上的金屬山脈藝術裝置閃爍微光。在客廳那端圓形餐桌上的玻璃大碗裏盛了五顆紅潤的蘋果,門口放著一雙濕了的東歪西倒的皮鞋。

他在家裏。

他完全忘記了自己是如何從學校回到家裏。看身上完全濕透的樣子,應是淋雨走了回來。記憶出現斷層對他來説已是常事,所以他並不慌張,只是有點懊惱:楊叔沒能接到他,應該很擔心。

張輕玉將手伸入口袋,掏出手機一看,果然有十幾個楊叔的未接來電。他傳了自己沒事的訊息之後,門口響起足音,鑰匙叮鈴碰撞。

他坐在沙發上,愣愣地看著大門打開。

外頭走廊的白色燈光隨著門扉敞開悄悄溜進來。成人尺寸的深褐真皮皮鞋踩到泛著白光的地板上,然後被脫掉,嚴謹地放到一旁。然後屬於張輕玉的濕皮鞋也被捏住後跟提起,放到那雙大皮鞋後面。

那個人咳嗽兩聲,脫掉黑色西裝外套,然後走近,淡淡的清冽雪松香水味飄來。

「爲什麽淋雨走回家?」高辛溫聲問。張輕玉呆呆的發愣,沒有説話。高辛去取了毛巾揉揉他的頭髮。聼他打了個噴嚏,大人就展開毛巾包住他的肩膀,道:「小心又生病了,先去洗澡,好不好?」説罷,哄小孩般輕吻他臉頰一下,也不介意他的頭髮弄濕自己的襯衣。

或許是知道上次做得太過分,監護人心存愧疚,最近總是對他十分溫柔。

張輕玉仍然坐在沙發上沒有動,濕透的髮絲像水草一樣一縷縷貼在額頭與臉頰上,頸邊的髮尾滴著水,水珠順著頸綫流入衣領裏頭。濕嗒嗒的校服緊貼著清瘦的胸膛,衣料隱隱透明。他慢慢仰頭看著監護人,烏黑的眼瞳裏清楚地浮現他的倒影,然後手伸向高辛搭在他肩膀上的手,手指緩緩扣住大人的手腕。

高辛有一瞬覺得他像自己從水裏撈出來的小人魚,不禁笑了,看著渾身濕透的小人魚,等他説話。

張輕玉握住他的手,直直凝視他的雙眼,用商量的語氣說:「我不要芷儀,先生也不要小安了,好不好?」

高辛聽到他舊事重提,感到些許煩躁,唇邊的笑意淡去:「我上次不是已經説清楚了?」監護人想起小孩子今日在學校説起螳螂那樣的怪話,覺得興許他今日情緒不好,便格外耐心一些,語氣仍是溫和:「輕輕,先洗澡吧,不要再提這個了。」

靈魂裏習慣順從的部分害怕地扼住自己的喉嚨,要自己閉上嘴巴乖乖聽話;但張輕玉咬著牙倔强地違抗,手指用力收緊抓住監護人的手腕,即使堅硬的腕骨硌得手指生疼也不鬆開。

他可以選擇成爲人,而不做被吃掉的螳螂;但首先,他也需要先生從螳螂變成人。

「我不喜歡先生和小安説話,是害怕先生要他不要我。」張輕玉用力扣住大人的手腕,說:「所以,先生不喜歡我和別人好,是害怕我有選擇就不會選你了嗎?」

鋒利的言辭薄如蟬翼,驟不及防地刺入高辛心口,割斷某條綳得極緊的弦綫。高辛腦海中嗡的一聲,白茫茫的一大片沉重的東西如雪崩般轟然崩塌,濃濃白霧不斷往下翻湧滾落。

理智分崩離析。

高辛眼裏凝結冰霜般的刺骨寒意,蒼白的右手猛然扼住張輕玉的脖子,冷冷地問:「張輕玉,你閙夠了沒有?」

841Please respect copyright.PENANAQ4GSTRMKHJ

[1] 摘自哥林多前書 13:4-7 https://www.bible.com/zh-TW/bible/139/1CO.13.4-7.RCUV