8-9

現在是二月,氣溫不到20度,海溫也不可能高到哪去,落海的人很快會失溫。我們剛從戰場逃離,心情剛從生死攸關一下子放鬆下來,誰也沒想到去翻救生衣來穿。想到這裡,我心底一沉,若攔截我們的是共軍,那落海的弟兄跟我們的命之間,只能二選一了。

但我們現在就算放棄落海弟兄,也逃不過快艇的追趕。我長嘆一聲,要嘉豪趕快回頭減速,去打撈弟兄上船。

我話剛說完,駛到我背後的快艇一個迴旋,又擦過我們海釣船的右舷,衝向了落海的弟兄。

我掉到谷底的心情又爬上了天!

我以為這輩子看到阿樂都快樂不起來,但阿樂在快艇上這件事,還給了我無限的生機。

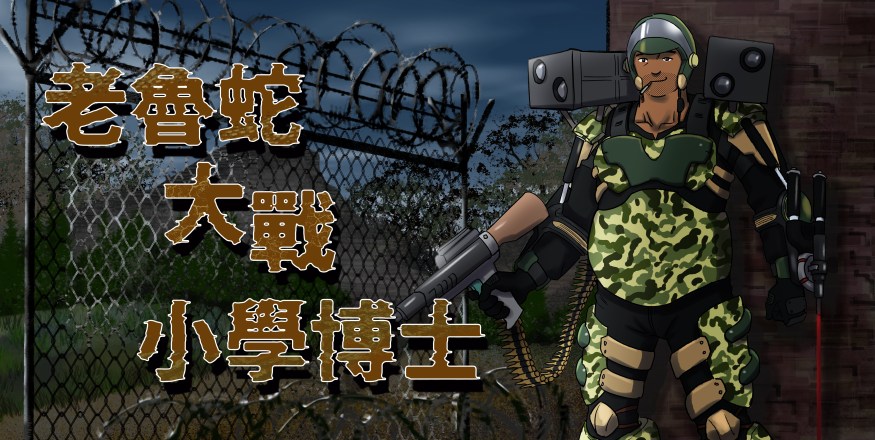

快艇上的士兵都是自己人!他們通通手持65K2步槍,身著與我們同款的迷彩服,全身穿著和我們完全一樣的PS外骨骼。

阿樂認出了我,笑著揮了揮手,不過幾幾分鐘功夫,就撈上了那名落水的弟兄。

原來阿樂他們班也遇到了和我們相似的遭遇,只不過他們從龍門漁港那頭找到這艘船,逃了出來。快艇也難以跨越寬度50公里的澎湖水道,他們也有很強的里程焦慮,現在跟我們會合了,他們也鬆了一口氣,一個個面顯疲態,面色蠟黃,嘴唇失色,跌坐在快艇的甲板上。

我心底疑惑,跟阿樂對了一下,證實了自己的疑心。他們也在防毒面具下「體驗」了一把共軍的毒氣。每個人身上或多或少都出現了確診武漢肺炎的症狀。

我說:「不要高興得太早了,我們這艘船出港時,油量就剩不到一半。」

他們聽了後,一齊露出了懊惱的神態。事到如今,也只能走一步算一步。為了節省油料,我們在快艇和海釣船之間繫上快艇的纜繩。快艇在前領路,配合著海釣船航速前進,替海釣船破浪。

這樣節省油料的走法不到一小時,快艇便耗盡了燃油。阿樂船上的五人棄船過來拼船,但行到半夜,海釣船的油料也耗盡了。

我們不會使用導航系統,又怕無線電呼救引來的不是友軍,只好在駕駛艙頂掛著手電筒,只往東邊臺灣的方向打。

有人的手機還能運作,靠著手機GPS定位,雖然顯示不出地圖,但東西南北的指向還是清晰的。只不過這時節海潮都由北向南,我們不知道會不會離臺灣越來越遠。

加上阿樂他們船上的水,其實我們連飲用水也稍嫌不足了。反正失去了動力,晚上我們放棄了夜哨,各自休息節省體力去了。

北風越來越弱,行到凌晨不知幾點,海面上反倒飄起了大霧,這是季節交會,北風與西南風交替出現,導致氣溫些許回升的副作用。

就像從冰箱裡拿出一杯冰飲料,船身各處表面結起了細小的水珠。我叫醒眾人,讓大家在船身各處尋找凝結的露水,盡量用水壺蓋蒐集起來,說不定在烈日下能喝。有些人渴得厲害了,竟然伸出舌頭舔起了船身。我也舔了幾下,雖然船表面潑過海水,整天吹著海風,也凝結了些許鹽分,卻跟澎湖島上海水淡化廠生產出來的自來水差別不大。

只是這麼一來,11個男人抱著一艘海釣船到處舔的畫面就好不到哪去了。

擔驚受怕的我們累了一天,又受了毒氣攻擊,每個人身上或多或少都出現了確診武漢肺炎的症狀。我喉嚨痛得像燒刀子在割,人也昏沉沉地像套了一層厚塑膠袋,頭往船沿一歪,就失去了意識。

不知睡了多久,一束強光打在臉上,我的眼皮沉甸甸地訴說著想睡的情緒,但這光線強得一點也不自然,不是救兵就是敵軍到了,我只好強行「扯開」沈重的眼皮。趴在船上的我們都瞇著眼朝光源望去。我們都不懂海軍,你看我,我看你,都不知來船是誰。

反正我們耗盡了油料,引擎早就停了,只聽得到海潮拍打船隻的聲音。對方是誰,很快能從擴音器裡聽個清楚。

「不明船隻立即下錨。這裡是中國解放軍導彈護衛艦溫州艦,在此命令你們放下所有武器,高舉雙手,即刻停船受檢!」

挫冰,真是怕什麼來什麼。

共艦真是越來越猖狂了,竟然敢來澎湖水道巡邏。唉呀不好,先前聽過共艦封鎖了澎湖水道南方、臺南外海的大片海域,莫非海流太強,已經把我們的船吹偏到臺南外海去了?

「一凡哥,怎麼辦?這下怎麼辦呀?」嘉豪又來了。

「還能怎麼辦?人家是軍艦,別的不說,光船艏那管艦砲,兩發就擊沉我們了。我們沒動力了,除了乖乖聽話投降,還有什麼辦法?你就當我們遇到船難,被共軍救了。這樣心情有沒有好點?」

「一凡哥,我不要啦。我們辛辛苦苦逃出來,差點連命都丟了,還是被共軍俘虜,老天爺太不公平了!」

阿健插嘴:「別哭,別哭,哭就要掉眼淚。老子口渴得要死了,你再哭我就要舔你臉了啊!」

「我不要!你是變態嗎?我自己的眼淚自己喝。」嘉豪說完,真的滋溜滋溜地吸起自己淚水來。馬的,我們這船是從瘋人院出發的嗎?都什麼時候了,這群人還在搞笑。

也對啦,我們只是一群穿著迷彩服的coser。

(第八章 三隻大野狼 完)

ns18.118.105.173da2