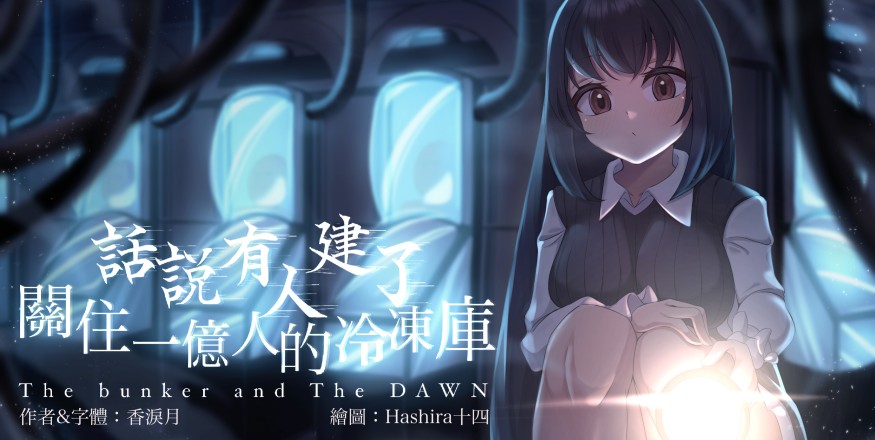

她在這裡。

101室的畫後,一間沒有被怎麼打理過的儲物房裡,沒有每個囚禁洞穴裡面都有的蜘蛛網,地板也還沒有佈滿塵埃,更不用說什麼聽見就覺得嚇人的「鐵鐐」——放心,她還不是朝廷欽犯。

甚至角落還安置了一套純白色床鋪給她,枕頭、被褥面面俱到,把她鎖在這幾乎密不透風的房間裡除了以免她逃跑,恐怕還是恫嚇意味居多。

但老實說,在這個房間裡面,除了那個被鎖上的房門還有偶而悶熱的空氣,她找不到任何與「囚籠」、「危樓」相關的細節。

也對,冷凍庫才剛被建成不到半年,就算是最早完成的公寓區也只是完工九個月而已,再差也有個譜。

接觸過聯合國翻譯前輩的她,多少也聽聞過不少政客還有不少口耳相傳的不願掀開的秘密和人。

不願掀開,又未至於或者未可以痛下毒手,於是便有一樣東西叫做「軟禁」。

她想著這些事情只會在政要上發生,卻從未想到她也會有這麼一天。

不過到了這天真正降臨在她身上時,她倒也泰山崩於前而色不變,不會像個精神病人般瘋狂搖著生鏽的門鎖,更加不會躲在角落把頭埋進蜷縮的身體抽泣,反而心甘情願的走進這間幽暗梯底的儲物房,不掙扎,不求情,反而淡然地走進這間房間,看看她三年前埋下的那一步棋是否仍在。

暗房裡窗戶是不存在的,唯一帶來外界光芒的是那座落在角落的通風管,帶著從外面來的沙塵還有那吹不進人心的輕輕暖風。

她不怕黑,也不怕寂寥的儲物房鬼影幢幢,就只怕悶而已,思緒無處可逃,而如今她有明確的方向,知道自己在這個地方在做什麼,是為了守護什麼,找到什麼。

她輕薄的裙裾在那條細長光線中風舞,衣襬疏影在房間裡唯一的光班穿梭,來回之時還伴了些茉雪在櫃子上四處翻查的沙沙作響。

櫃子上的件件舊物與地板不一樣,反而是滿蓋上了嗆人的塵埃,看來比這冷凍庫的歷史還要悠久許多。

一塊本是紅白相間的野餐布,白色的部分早已被染成灰色,它蓋著一副外殼早已開始破爛的棋盤。

茉雪不想揚起那堆積在上的塵,只是輕輕地把那野餐布挪走,沒想到還是打了幾個噴嚏。

那是她以前曾經跟泰瑞玩過的西洋棋,也僅那麼跟他玩過一次。

她當時初到美國,對泰瑞的印象還沒有太差。老教授當時忙著開各式各樣的會議,他跑到了閣樓的房間,拿著一副不知道封塵了多少年的棋盤,求著茉雪這個新客人陪他玩西洋棋。

戰果也毫不意外,就連不怎麼會玩的茉雪也贏了很多局。泰瑞有時候會搞混棋子的走法,不過茉雪也懶得去糾正,就讓他照著自己的玩法。只是有時候她會刻意放水,大概自己贏三局就讓他贏一局,營造其實兩方勢均力敵的假象。

她還記得,有一局玩到一半,老教授突然跑到了閣樓來,不動聲色地拿著手機就走到了她身後,把她嚇個半死。

所以,她對老教授的第一印象是個沒有什麼架子的專家,一個慈眉善目的老人,最疼他的姪子。那時候老教授還沒有坐著輪椅,健步如飛,不過這都是以前的事了。

以前,她並不討厭老教授本人,而且作為老教授特別眷顧的人,她比金妍正、威廉都還要再幸運一點,更需要對老教授抱著一顆感恩戴德的心。

曾經的她也像那五百人在宣誓時一般,相信老教授會帶領著他們走向光明、走向未來。

直至她在某個下著滂沱大雨的夜,在碎紙機旁偷閱了那份將近被割碎的文件。

當晚,淅瀝雨點落窗欞,輕婉節點一直安穩地奏著,直至它讓渡給那份文件的觸目驚心。

要不是指尖觸到那疊無比真實的白紙,她絕不會願意相信那份文件的重量,什麼「巴拿馬文件」、「稜鏡計畫」在它面前都頓然失色。

「謊言,都是謊言。」

她憤怒卻無處宣洩,朦朧的雨夜澆不熄她頓覺全世界所有人正被一個醜陋謊言所欺騙的怒火。

那時候她才知道,全世界最大的救世主正是最大的殺人兇手、披著天使之皮的魔鬼,使她從此不敢再以「慈眉善目」定義老教授。

她連忙闔上那份文件,假裝從未看過,在整理行李的時候順勢夾進了她身邊的棋盤空隙中,也許夾在了「王」與「后」的鬥爭之間,就賭那個日理萬機的人不會去翻一個廢棄已久的玩具。

給真相留一條後路,也給自己留一些籌碼。

因為進入冷凍庫的安檢嚴密,她不敢帶走那份文件,而只是把她留在老教授的家裡——最合理、不被懷疑的地方,以另類的方式把它帶進冷凍庫來。

老教授的機密文件最少也有三百份以上,每一份都是一家公司或者一個國家傾全力也要蓋下的秘密。秘密無需保留證據,於是這些紙張最後的結局無非都是灰燼又或者碎紙。

唯獨這份,一直夾在了棋盤裡面,在三年後重新回到茉雪的手上。

她掀開棋盤,重新握著那份三年來不見天日的文件,上面的每一個字與那個雨夜如出一轍。

一份讓美國政府都被蒙在鼓裡的文件,終於回到了她的手上。

ns18.219.77.39da2