不知過了多久,柏皓霖慢慢醒轉過來,眼裡模糊一片,只能隱約看見前方有一個人影,他吃力地思考著,記憶慢慢在恐懼中復蘇:

他被「義務員警」抓住了!!

柏皓霖猶如冷水激面,完全清醒過來的他意識到自己的處境極其危險。

此刻他被綁在一張椅子上,脖子、腰部、雙手和雙腳都被綁得死死的,他使勁搖晃,椅子卻紋絲不動,看來已經被固定在地上。

在柏皓霖的前方,是一張豎立的手術臺,一個人被綁在上面,他雙目緊閉,似乎還沒清醒過來。

柏皓霖認出了此人,他叫袁建,是劉成的毒源,也是劉成案中警方的重大嫌疑人之一,曾被陳浩帶回警署問話,當時自己就站在玻璃後面看著他,當然,他知道他並不是兇手,只是他不明白「義務員警」將他也綁在這裡是何目的。

再環顧四周,柏皓霖發現他們正身處一個密室,室內燈光明亮,唯一的出口是左邊的一扇不銹鋼制的鐵門,四周密不透風,這裡沒有窗只有天花板上有一個極小的通風口,以至於一股刺鼻的漂白劑的味道在空氣中久久揮這不去,更不必說裡面就像蒸籠一樣悶熱。

密室裡的陳設極其簡單,除了縛住他們的手術臺和椅子外,手術臺旁邊放著一個鐵桶,桶邊放著一根軟管,再往左邊是一個靠牆的有一米多高的置物架;右邊的牆邊有一個寬大的水槽;密室的東北角堆放著幾個紙箱,隱約看到上面寫著消毒液、清潔劑、漂白劑、醫用手套之類的物品,西南角則放著沒有

使用過的黑色垃圾袋。

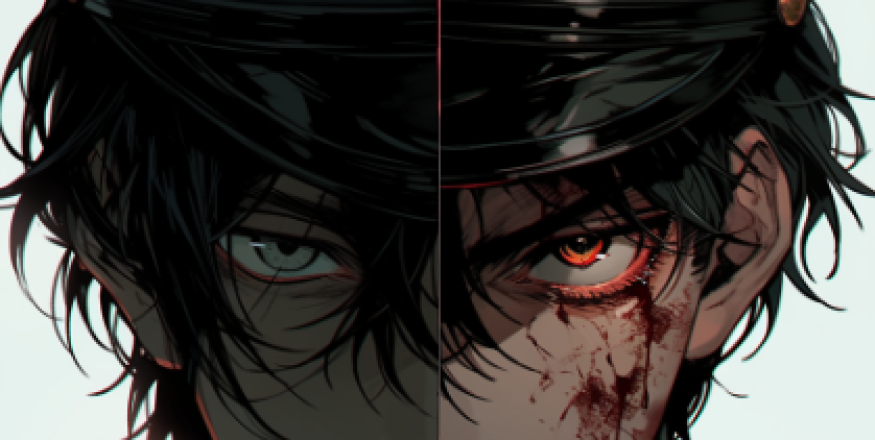

隨著鐵門「哧——」地一聲打開,「義務員警」走進密室,此時他穿著外科手術服,戴著外科專用手套,面容也被黑色的面罩遮得嚴嚴實實,只露出漆黑如夜的雙眸。

「你想幹什麼??!!」柏皓霖大吼著,他幾乎可以預感接下來會發生什麼事。

「不要激動,如果我想殺你,你活不到現在。」「義務員警」的聲音聽起來陰陽怪氣,應該特意用了變聲器。

「你究竟想做幹什麼?」柏皓霖從喉嚨裡擠出徘徊在他心裡已久的問題。

「義務員警」沒有回答,他走向置物架,一邊從下方的抽屜裡拿出解剖刀、小型電鋸等物放在手術臺旁邊,一邊用平淡的語氣說:

「那天晚上,我看到你殺了郭天,我不知道有多興奮。」他說著望向柏皓霖,眼裡卻是他無法捕捉的笑意。

「興奮?!」

「你應該也曾想到,我出現在那裡並不是巧合。但你太不熟練了,應該說,太沒有經驗,」他沒有明確回答,卻已是默認,「而且你犯了一個足令將你送到死刑場的致命錯誤。」

「所以你‘好心’地替我處理了屍體?」柏皓霖已大致猜到。

「沒有屍體就只能定為失蹤案,這樣的案件最終都會不了了之。」

「這就是你的生存之道?」柏皓霖不屑之極。

「劉成是一個例外,他只是給你的試煉。」他不理會柏皓霖的冷嘲熱諷,在將工具準備好後,他又取出一個注射器和藥水,抽出藥水。

「是啊,為了讓我儘快踏入你的陷阱,你甚至還設計讓一個無辜的女孩失蹤。」柏皓霖的語氣充斥著嘲諷。

「我不會將無關的人拉進來,」他停下手中的動作,認真地說,「我只能說那是巧合。愛因斯坦也說過:巧合是上帝默默操控這個世界的方式。有的事是上天註定的,就像我發現了你!」

「哈!」柏皓霖嗤笑一聲。

「我已經如此坦誠對你,沒必要在這件小事上對你說謊。」他說著將針頭刺入袁建的皮膚,將藥水推入他的血管。

「坦誠?那把你的面罩拿下來怎麼樣?」柏皓霖冷笑道。

「到了適當的時候,我自然會拿下來。」他緩緩道,似乎只是一位耐心回答學生的刁鑽問題的老師。

「張輝呢!你趁著撞我的同時將紙條放在我的口袋裡,當我跑回體育館的時候,你們都已經不見了!這其間只有十來分鐘,你是怎麼辦到的?!」

「等你做好了選擇,我自然會毫無保留地告訴你一切。」他沒有正面回答。

「唔——」袁建發出一聲呻吟,切斷了兩人的對話。

「我給他用的是琥珀醯膽鹼,」他繼續對柏皓霖說,「這是一種癱瘓藥劑,也是神經肌肉阻斷劑,它可以使肌肉暫時處於癱瘓狀態,但會讓人的意識十分清醒。這些藥物可以在體內迅速新陳代謝,屍檢查不出來,不過必須通過注射才有效。」

「你不用告訴我!!!」柏皓霖大吼著。

「它以後對你也有用。」他意味深長地看了柏皓霖一眼。

袁建驚醒後發現自己身處一個陌生的地方,站在自己面前的是一個像外科醫生打扮的人,他當然不會認為自己被送到了醫院,可是他卻說不出話來,只得瞪著眼看著柏皓霖和「義務員警」,急促地呼吸著,臉因害怕被憋得通紅,額上青筋暴起,他似乎已經明白了自己的處境,瞪著「義務員警」的眼神恐懼又兇狠,似乎在警告他不要亂來。

「你學過醫,對人體有基本常識,」「義務員警」道,「所以我只說一遍。」他的語氣中沒有商量的餘地。

「義務員警」推著豎立的手術臺,從左走到右,袁建被倒立放置,他驚恐地轉動著眼珠,嘴裡發著嗚咽聲,似乎在求救,似乎在告饒,但「義務員警」卻置若罔聞,道:

「這麼做只是為了放血,如果你不怕清洗麻煩的話,一刀割破他的喉嚨也可以。」他說著拿起木桶裡的軟管,將空心的尖刃狠狠地刺入袁建的動脈血管。

袁建根本連求饒的機會也沒有,臉部的肌肉在痛苦中逐漸扭曲、變形,同時熱騰騰的鮮血順著軟管流到了桶裡。

「你真的以為我會變得和你一樣?!」柏皓霖咆哮著,他奮力掙扎,只恨不得沖上去狠狠地給他一拳,無奈他的身子被緊緊縛住,令他動彈不得。

「順便說一下,如果遇到像今天晚上你襲擊我時的情形,而手裡沒有注射器的話,有一個很簡單的方法,」「義務員警」不理會柏皓霖的抗議,他伸出了兩隻手的大拇指,「可以用指壓住頸部的動脈和靜脈,這樣可以切斷大腦的供血,只需幾秒就會致人昏迷,而且傷痕很快就會消失。」

柏皓霖雙拳已不知如何才能握得更緊,他全身顫抖著,眼裡焚燒的怒焰足以吞噬一切。

「差不多了,」「義務員警」自顧自地說,他取下插入袁建頸部的軟管,讓手術臺平放,袁建的頭別在一邊,雙目圓睜,卻已沒了聲息,「現在是最艱難的部分,如果你想吐可以告訴我。」

「你這個變態——!!!」柏皓霖幾乎是尖叫起來,他就像一個發瘋的野獸,只要解開他身上的枷鎖,他會將他眼前的一切撕成碎片!!

「我要糾正一下,」「義務員警」說著拿起電鋸,「這不是我的興趣,只是為了生存。」

電鋸發出刺耳的「突突——」聲,「義務員警」將快速滾動的鋸齒對準袁建的頸部,只聽到「突——卡——」的怪聲,袁建的腦袋就已經搬了家。

「義務員警」神情淡然,眼中沒有亢奮,似乎已經麻木了。

他的動作嫺熟,將袁建的首級丟進準備好的垃圾袋,接著又鋸下了他的雙手,將它們切成三段後與首級放在一起,然後將袋口紮好,放在一邊,他一邊做一邊解釋:

「垃圾袋是最普通的東西,用它裝屍可以避免警方追查到特定的人。」

「義務員警」將電鋸放在一邊,拿起鋒利的手術刀在屍體上切割了一個「Y」字,然後將皮翻在一邊,取出內臟,最後再用電鋸將軀幹切成五部分。

這其間柏皓霖吐了三次,肚子裡的東西全都被掏出來似的,喉嚨裡、嘴裡全是胃液的酸苦味,柏皓霖只覺得頭昏目眩,整個人好像漂浮在虛幻的外太空,他的周圍只有袁建七零八碎的屍體。

「最後就是拋屍了。」「義務員警」將屍塊分別裝進三個黑色垃圾袋中後,開始進行清洗,他先將桶裡的血倒進水槽,將鐵桶和軟管清洗了一番,抓了一把漂白劑灑在桶裡和軟管裡,「拋屍可以很簡單,也可以很困難,關鍵是你如何處理屍體,一般來說,水和火是最好的辦法,當然還可以用強水、硫酸那些強腐蝕性的化學物品,但它們都太難弄到手,數量太多反而會引人注意,我個人不推薦。」

他見柏皓霖已經有些脫水,為他倒了杯水,送到他嘴邊,柏皓霖微微扭頭,拒絕了,他也不強迫,繼續道:

「最常見的是挖個坑埋屍或是隨便找個什麼地方丟掉,但這麼做極不安全,一是屍體上會留下太多屬於你的個人資訊,二是越早被人發現,你被抓的可能性就越大,所以我個人也不推薦,至於我自己——」他拖長聲音,似乎在想應該怎麼說,「暫時保密,我的方法你不一定用得上。我只是教你一些基本常識,主要還靠你自己琢磨。」他的語氣簡直與教人手藝的老師父一模一樣。

「哈,哈哈哈……」柏皓霖突然笑了,笑聲卻顯得有些有氣無力。

「笑什麼?」

「你是典型的精神變態的冷血縱欲殺人狂!!你以為你所做的都是正確的事,但你本身與你殺的那些人沒有任何區別!!」

「義務員警」沒有說話,似乎在等他說下去。

「你認為你是在為世界做事,所以你習慣獨來獨往,但你有朋友嗎?有愛人嗎?從什麼時候開始,你身邊的人越來越少?」柏皓霖瞪著他,眼裡噴射的怒焰幾乎快將他吞沒,他一字一句地從嘴裡砰出,「在我眼裡,你跟他們根本沒有分別!!一樣地該死!!!」

「義務員警」看著他,聽了他的話卻一言不發,他那雙深邃的眸子映照著柏皓霖充滿憤怒和憎恨的臉。

柏皓霖對於「義務員警」的反應覺得奇怪,按理說他應該已經怒不可恕地開始反駁自己了,可他卻什麼也沒說。

兩人就這麼對峙著。

也不知過了多久,「義務員警」先開口了:

「我尊重法律,但法律不等於正義,」他說著從置物架中拿出新的注射器和藥水,「正義有時候也需要犧牲,」他將針頭刺入柏皓霖的手臂。

「義務員警」的影像在柏皓霖眼裡開始分離成兩個、三個,最後是模糊的一團。柏皓霖搖搖頭,想讓自己清醒一些,卻覺得頭重腳輕,身體開始搖搖欲墜。

ns 15.158.61.7da2