x

x

在中國文化裡面,儒家、道家及佛家,跟儒教、道教及佛教之間,前者是哲學、心靈反思之學,後者是宗教而可導人迷信。真正的儒、道及佛,目的是要導人向善,了解自我,修心養性,清靜寡欲,並以「己欲立而立人,己欲達而達人」的人本主義精神,為大眾開「方便之門」。在唐代的文化高峰中,把儒、道及佛合流,並產生了「禪學」,可算是功德無量。

在《論語。雍也》,孔子回應學生子貢如何實行「仁」德,就以「己欲立而立人,己欲達而達人」來回應:

自己想做好立身處世的修養,也會想到幫助別人能做好立身處世的修養。想自己能夠通達事理、達成目標,也想讓別人能夠通達事理、達成目標。

這樣的一種推己及人的精神,為行善積德開立了一個好的精神,亦對佛說「因果(業)」有了一個積極的回應。

在小說《西遊記》中,也免不了有「因果(業)」的說法;但如果我們只著重(迷信) :「前世因今世果」的消極的想法以致於「躺平」而不思進取、自強。

的確,我們的出世受制於一些外在因素;然而,我們還有進取、自強之心性,可以打破「因果(業)」的條件局限。

所以,看到朱紫國的四回:

作者吳承恩,安排了朱紫國的國王歷經了「因果(業)」的孽障:

原來,朱紫國的國王還是東宮太子的時候,因為極好射獵,率領人馬,縱放鷹犬,正來到落鳳坡前,有西方佛母孔雀大明王菩薩所生二子,乃雌雄兩個雀雛,停翅在山坡之下,被此王弓開處,射傷了雄孔雀,那雌孔雀也帶箭歸西。

佛母懺悔以後,吩咐教他拆鳳三年,身耽啾疾。那時節,我跨著這犼,同聽此言,不期這孽畜留心,故來騙了皇后,與王消災。至今三年,冤愆滿足,幸你來救治王患,我特來收妖邪也。

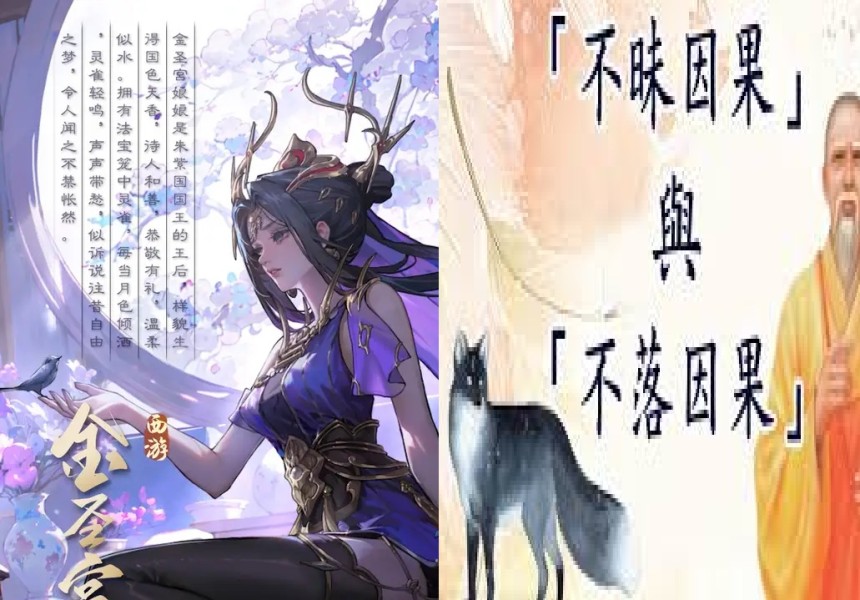

上面係觀世音菩薩下凡跟孫悟空點出妖怪賽太歲之真身。而原來,令朱紫國王因相思又大病,並失去正宮娘娘「金聖宮」的妖怪------金毛犼(賽太歲) ,因為聽到了朱紫國的國王曾用箭射傷了西方佛母孔雀大明王菩薩所生的二個兒子。觀世音菩薩的座騎---金毛犼聽到了,便偷下凡間化身為妖怪:「賽太歲」,並搶走了朱紫國王最相思的東宮娘娘------「金聖宮」以報二箭之仇。

這一重「因果(業)」原來就是因為朱紫國王作為東宮太子時,放縱自己,縱情鷹犬射獵而帶來「因果(業)」禍!

在佛學思想中,有「不昧因果」與「不落因果」,其意思卻完全不同。「不落因果」是沒有因果,過去造的惡不受惡報;「不昧因果」就是明瞭我受的(前因後)果報,清楚知道這些果報,是過去什麼業因感應得來的。這在「星雲大師全集野狐禪」已有說明,不再贅述。以至於「三世因果觀」及玄奘(唐三藏)開導窺基法師卻以「酒色三車」都可以參考連結。

慶幸是,佛學在唐代東漸,恰好逢時,與中國傳統儒、道、周易等諸家結合。把原來「因果(業)」之導人向善卻帶著迷信消極的一變而為「禪學」:了解自我,修心養性,清靜寡欲,並以「己欲立而立人,己欲達而達人」的人本主義精神,積極向上、自強不息!

當作為讀者的你看到了孫悟空如何一而再地騙倒了賽太歲,把這一個戰力不弱且有「紫金鈴」這般武器在手的妖怪收伏,即體驗了孫悟空即使面對「因果(業)」之孽障也好,都能夠努力修成正果!

100Please respect copyright.PENANAW2rGB5qxgZ

100Please respect copyright.PENANAhkY4XLRvUz