x

x

我們沒浪費時間,只停下來讓母狗把她的狗兒們都搭上三輛蛇蜷停在停車場後面的貨車裡。一當這事弄好,我們全衝進蛇蜷等著的那輛裝甲加長型禮車。這輛車和通常的禮車沒有太大區別,可是兩側和上方都是平面,而且前端是違法加裝。總地來說,這車整體給我一種過度結實的印象。

我納悶這車子是否太神經質。車子這麼明顯可能會很簡單就能追蹤我們。但是,蛇蜷看起來不像個蠢人,而且時間也趕到我們無法承擔爭辯帶來的風險。我在戰慄後爬進去,暫時把嘴閉著,我雙眼睜大吸取細節。

車內裝潢都是黑色皮革,窗戶被漆上了深色。蛇蜷的黑假面裝在黑色背景中,讓他在對面那張椅子正對駕駛背後時,變得難以辨認。假使我眼睛瞇起一點點,那看起來就像那條模印在他假面裝上的蛇,懸浮在半空中。我們坐在禮車一側的皮革墊長椅上。魔閃師--唯一一位和我們一起走的行旅人--坐在另一側,面對蛇蜷。

「我的狗……」母狗開口說道。

「我向妳保證,會被照顧好的。」蛇蜷回答:「妳會發現妳的狗和妳通常開的貨車,在下車時等著妳。」

母狗噘起她的嘴唇,看起來很生氣,但沒說任何其他東西。

「我希望。」蛇蜷對我們說:「做一個小小的展示。因為我比較喜歡建立一些機處,之後再繼續討論更大的計畫。」

他伸手進一個他左邊放杯子的位置,然後拿出一捆四分之一每分幣。他拆開了那一捆的底端,接下來把幾枚硬幣放到他的手掌心上。「假使你們能拿得到,就把錢放在你們手背上。」

他朝媘蜜彈了玫硬幣。她抓住硬幣,把它拍在她手背上:「正面。」

「正面。」下一個被戰慄抓住時,他說道。

蛇蜷反覆確認了下我準備好要接,才把錢幣丟向我。

「正面。」我把錢幣拍下來時,說。

母狗和攝政同樣都是正面。

我往前靠,伸手到我後面,然後拿出我的零錢包。我找到一枚銀幣,給蛇蜷看了下,接著彈起它。我把錢幣抓住,拍下。正面。我點了頭。

「概率操縱?」我問他:「幸運強化?」

他搖搖頭:「不對。正好相反,掠翅。我控制命運。我決定事情如何結果。」

「這我聽起來就像概率操縱呢。」我說。

媘蜜身體向前傾,越過戰慄面向我:「不是。好吧,這是概率操控,但卻是以最大、直接的感覺來操作。可是我能保證他說實話,就算這樣模糊也是。」

「當我問他的能力是什麼,在開會的時候,妳說妳不知道。」我指責她。

「不。」她搖了搖頭:「我說我不能說。這是真的。那是我成為暗地黨一份子又拿到他提供的資金的連帶條件之一,就是我要對他能力細節保密,而我得一直保密到他允許為止,抱歉了。」

蛇蜷將手肘放到靠手上,手指在他嘴前立成尖塔,或是說,假使面具下會露出他臉的話,嘴巴會在的位置。「我感覺有必要,讓潛在敵人一無所知。為了這些目的,我不希望承擔她成為敵人的風險,我找倒了你們的媘蜜然後雇用了她,讓她有足夠動機保持她的忠誠心和在這件事情上的沈默。」

「而我們?」戰慄問。

「戰慄,我不裝腔作勢。」蛇蜷回答:「我組成暗地黨的選擇是個交易的起頭。如果你們失敗,或把自己害死、受傷或被逮住,這單純就表示城裡我要關注的超亞人類更少了。這不是說我沒有支援你們或我試著要把你們導向失敗。我做的正相反。我要說的是,我為萬變準備。」

戰慄稍微傾了下頭:「而如果我們成功了?」

「那們你們自然會發現自己坐在這,證明自己有所用處。」蛇蜷往後靠:「證明你們值得聽聽我的提案,就像行旅人已經在這。」

「我沒辦法不注意,你沒有以測試我們的方式同樣測試他們。」戰慄說:「我們為你工作將近一年。」

「行旅人已經有留下紀錄。考量到這點,我聯繫他們,請求他們來到布拉克頓灣。他們聽了我的提議,我也希望魔閃師今晚能給出回覆。」

所有人都看向魔閃師。他不急著回答。他伸手進夾克裡,拿出一包香菸,把一支菸輕拍出來,再把菸放在他面具嘴縫裡後點燃。他將一隻手放在帽子上,在他放下窗戶吹把煙霧吹倒外側時,將帽子按住。

「如果你沒在胡扯,如果你真心嘗試提供一個解決方案,我們就加入。」魔閃師說,沒看向蛇蜷。

「太好了。」蛇蜷回答,沒有任何動作。其中一點細微驚訝都沒有。

「解決方案?」我問魔閃師。

「那傢伙。」魔閃師傾了下頭指向蛇蜷:「提議要給我的隊伍一直持續的問題,一個暫時的解決辦法,也答應會找一個永久性的解決方案。」

「真模糊。」攝政說。魔閃師聳了聳肩。

我不太理解這些人。我說道:「這不會和你隊友說的,你們幹過的工作可笑般地多有關吧,就像你們試著用錢填滿一個無底洞一樣?」

他轉向一側,吐出一口長煙,接著回答:「我的隊友需要在私事上閉起她的嘴。」

也就是言外之意地代表,我需要放棄這話題,而我大概也是對的。提起一個差不多保證踩上地雷的事情,也許不是我最好的決定。

「所以。」戰慄對蛇蜷說:「你激起了我們的好奇心,我也很確定這是你的意思。」

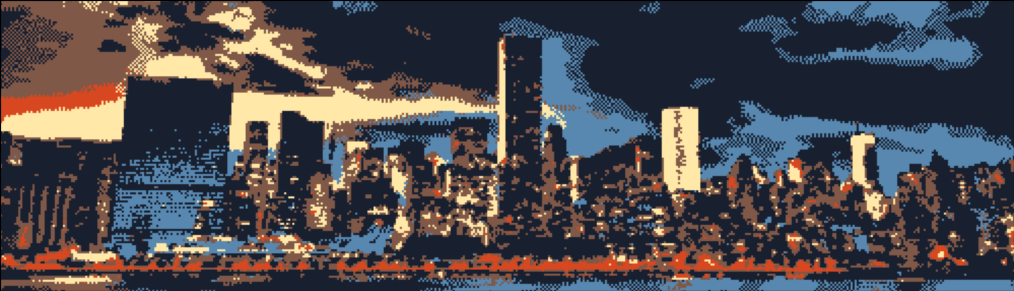

「沒錯。首先,我要先讓你們看看我渴望什麼。」蛇蜷說。他按了一個左邊杯架旁的按鈕,然後窗戶便被放下。我看了外面,看見隧道的黑暗。當我們離開隧道後,發現自己正在俯瞰著城市其他部分。港灣和城市都在我們腳下延展開來,都市風景被橘黃色和白色的點,以及頂上月亮微弱亮光給照亮。

我回頭看向蛇蜷,看見他正指著大開的窗戶。

「這座城市?」我問他。

「這座城市,沒錯。渴望統治全世界不只是陳腔濫調,也很不切實際。」他答道,嗓音嘶嘶平滑。「我目前,會滿足於將這座城市納入我的名下。我可能承認--這依然很陳腔濫調--就算是這個也僅有少數人有人和程度的成功。」

「你試著要那樣幹不是,已經有點明顯了嗎?」攝政問他。

「也許吧,可是正和大眾期待相反,我無意限制我對布拉克頓灣的組織犯罪。我會控制所有東西。政府、法院、執法單位、生意,還有更多其他人。」

「很有野心。」戰慄說。我以為自己好像聽見了他語調中的改變。懷疑?

「確實。但放心吧,暗地黨,我已經進入我設立的終局了。」

「終局?」我問。

「想想吧,掠翅。誰是這座城市的主要玩家?有什麼轉變?我上次在那場會議中提出的計畫後,ABB已精疲力竭。八十八帝國在我今天出招後就縮了回去,我也預計要在接下來幾週裡面完全解決他們,希望有你們、行旅人,還有其他新兵的幫助。現在,監護者和捍衛者處於脆弱的位置。我做了一些手段確保大眾知道他們的英雄,在阻止ABB時只做部分工作,你們今晚的行動應能更進一部動搖人們的信心。如果事情有更多推展,我預期他們會重組隊伍結構。也許有些成員將與附近的捍衛者隊伍交換,某個人可能會被放到領導位置,有新規則、法則,和行動限額。不管哪種情況,在他們重新掌握勢力、再建立起他們的名聲之前,會有些時間。當這事在進行時,我會接手我的新角色。」

他讓我們慢慢咀嚼這一點。「那還會有誰剩下來?新浪潮並非處於掌權的位置。他們很強但太有爭議,比起捍衛者,大眾更不信任他們。商團在險降風的領導下,太弱又太自我中心,無法下任何認真的棋。斷層線的隊伍是傭兵,我保守使用能力讓我極度有錢,我能在必要時,購買他們的合作。」

「很少人處於能阻止我的位置,當我走出我的棋步,我不只和假面溝通。我靜悄悄買了碼頭的大片地產,在計畫最後階段會繼續積極買下更多地。這六月的市長選舉候選人裡,三人有兩個被我收買、帶到這座城裡,就像我雇用菁英士兵來幫忙控制街道,束縛帝國的生意。市議會九月時也要重選,我到時候也會把類似的特務放在議會裡面。我說我的工作幾乎完成時,我沒用模糊說法。骰牌已經設置好,而且第一片骰牌已經倒下。」

好吧,我想著,我對捍衛者為何不再擔心暗地黨的贊助者的懷疑全都沒了。該死,他真的離目標那麼近嗎?

「只剩下你們,和你們在其中的角色。」蛇蜷結語。

「也就是說?」戰慄詢問,他嗓音帶著挑戰語氣。

「戰慄,我佔領這座城市,如果沒辦法保住就沒有意義了。我親自挑選你們暗地黨,是因為我需要可以舒適待在北邊、碼頭、火車維修場、北邊郊外的人。我挑你們,是因為我看見你們的潛能,你們也沒那樣高姿態到需要當局立刻關注。這讓你們能自由地被忽略,直到變得更強大為止。同時,你們可以更多練習、舒舒服服地組成團隊,和為自己建立名聲。在我對抗凱薩的過程中,我不只削弱他的帝國,我也盡力讓他一直忙著,好讓你們不在成隊初期時被兩個重要派系夾在中間,你們只有ABB要處理,也自己存活了一年。掠翅加入你們的隊伍便足以推翻那個平衡了。」

「所以。假如你們接受這筆交易,我就會給你們碼頭和周圍區域的控制權。你們沒被過度厭惡,證明了你們足智多謀又有能力。我會要求你們阻擋任何侵入的超亞人類,擊敗任何幫派或你們地盤裡的隊伍,他們不投降到我的命令和控制之下,就該這麼做。如果計畫最後成功,我會要你們成為我擴張到附近的城市的特務。但我離題了,這個長期計畫,只是其中一個可能性。」

「我們從這全部得到什麼?」攝政問道。

蛇蜷回答:「我認為財富與權力自然不用說。在這之上,我會讓你們說出自己的條件。就像我解釋了我所渴望的,我讓你們決定你們要以什麼東西,當作你們合作的交換條件。

沒有人急於回答。我們各自交換了眼神,試著從其他人身上挖出反應。魔閃師抽完了香菸,把它丟到窗外便將窗戶捲上。

蛇蜷打破沈默:「母狗。我有注意到妳對狗的收藏。城裡不只有一棟被隔離的大樓有等著被安樂死的流浪狗。妳拯救、收回那些動物們,也給牠們避難所。」

所有人的注意力都轉向母狗。她看起來很生氣,張開口正要說話,蛇蜷卻在她能說出口前打斷了她。

「不。我不會插手妳的事情。我尊重妳熱情所在。但同時我也知道,妳能空出來的時間是那樣地少,要去看那些地方,餵這些妳拯救出來動物,還要單獨給了每一隻牠們需要的注意力和關心,這可能讓妳十分難受吧。」

母狗瞪向他。彷彿表情能殺人。

「我能提供妳需要的資源,來充足裝備那幾棟大樓,讓狗也可以舒服。關心動物們的助理在妳之下,按妳看為合適地工作。我也會叫這城市把同樣類似的資金,發給任何寄養動物收容所的動物的人,當然,要有所監督,確保動物們被妥當照顧,讓系統不再被用來賭博。再也不會有更多狗被關進收容所、等著安樂死。妳怎麼說呢?」

「我會說你在搞我。」

他沒有繼續催逼這問題,取而代之地是,他轉向我們團隊中其他成員。「攝政。你真是個難以取悅的年輕人,因為你成長時一無渴望,而你又把慷慨捐贈、奢華和閒散娛樂預期為慣例。」

「你怎麼知道我童年是什麼樣子?」攝政挑戰他。

「我知道監護者所知。在龍被押進拘留不久之後,兵器大師開始推動,要找到你們隊伍的細節。PRT部屬的官員有接到翻過舊犯罪紀錄和比較不少見的超亞人類報告,這些任務正試著找尋相似處。可能會找到其他區域的超能反派,也許搬家到布拉克頓灣,改了名字、假面裝和行事方法。他們就發現了你。」

「啊。」攝政往後靠在椅子上。「狗屎的。」

「所以你知道我是誰。我知道你特別花費心思逃出你父親的掌握,而這很可能會是驅動你向他證明自己,也想在我們圈子裡追求成功、權力和地位的原因。」

「他父親?」我問。

「這故事不該由我說。」蛇蜷揮了手:「我就留給攝政之後分享,如果他選擇要分享的話。我所指的是,我能給你這目標,攝政。地位和昭彰惡名,也許足夠讓你比你老爸還要高。」

攝政點了一次頭,但沒說任何事情。我想看看他面具之後的表情。

「你們得明白,暗地黨,我不像竜使用恐懼,或像凱薩那樣操縱人。我要你們在我旁邊一起工作,因為你們知道我是最有資源、最能滿足你們的渴望的人,也沒有其他人能--或者會--給你們更好的提案了。」

「當然,這聽起來很好。」我反嘴道。我能在這個計畫上戳出漏洞,也許讓計畫出軌嗎?「但我還沒怎麼忘記你剛才對我們說,你完全準備好在我們搞砸之後就處理掉我們,而且你對這種事情可以完美接受。你會聳肩,說:『少了更多假面要處理』,然後你會就那樣棄我們而去。」

蛇蜷點頭:「這是真的。」

「所以如果我們之後搞砸了,會不會也是相同情況?」

「不會。」蛇蜷說。他頓了一陣子:「我瞭解妳的擔憂,可是我已經在這裡告知妳我的計畫的相當大部分。假使妳被逮捕,或假使你們隊伍在行動中死去,放棄你們會很危險,因為你們可能洩漏重要情報。這情況之後也會持續。」

我慢慢地,點了點頭:「除非你提供了假情報給我們,或是不告知重要情報。」

「妳能詢問媘蜜。我可能買下了她的協助,可是我認為妳是把她視為朋友,反之也亦然。無論如何,我希望妳能相信她會驗證我對妳所說的、我所暴露出的計畫,是實話。」

所以如果我想繼續在這點上爭執,我看起來會像不信任媘蜜。我不確定自己會喜歡這樣,但我點了頭。「好吧。」

「掠翅。」蛇蜷說:「我今晚是有備而來,也想好了為妳隊伍裡的其他人所準備的提案。我能幫忙母狗收集被救援出來的狗,也幫忙確保未來更少動物需要援助。戰慄在一件私事上依靠我,而他也知道我掌權後,只會確保他的事毫無困難地順利進行。妳--也只有妳,掠翅--讓我納悶妳在所有事情中,渴望什麼。」

媘蜜在我左邊,再次向前靠,她臉上清楚表現出她很感興趣。

我得要有說服力。我不可能現在才讓某些東西滑過雷達,讓媘蜜警戒。所以我認真思考了下。

我有些希望在我花時間考慮時,有人打破沈默,或甚至是讓我分心,但沒有人做任何事。大家都耐心地等待,將我放在所有人的注意焦點之中--我不管有沒有穿假面裝,都透恨自己被其他人注意。

「這座城市。」我回答,小心翼翼地盡可能真誠,避免讓媘蜜警惕:「你想要控制城市。好。我想要你讓這計畫成功。把碼頭修整好,別讓那地方繼續是糞坑。給人民工作。清理好毒品交易,或至少處理成癮性毒品。整肅政府愚蠢的官僚還有學校之類的。那樣的事。」

蛇蜷搖了搖頭:「親愛的掠翅,這不是我能按著良心給你的東西。」

他舉起手,在我能張開嘴前阻止了我。不是說我正要說話,但他說了:「妳說的事,我已經打算要在大規模等級,來執行。把這事當作禮物送給妳,和當我已經打算提供妳妳要求的大量金錢,並沒有多少區別。」

「所以你會要改善布拉克頓灣。」我小心翼翼地,說道。

「別誤會我了。我不會宣稱自己是好人--我向妳保證我並不是。就算這麼說,妳很可能會發現我是個驕傲的男人。假使這座城市沒有在我的統治下興盛,我會將這視作自己的災難性失敗,是對我自尊的重大打擊。」

我點了頭。

他繼續說:「然而,我們各自渴望的事情也許會有所區別。我會說,世界上總是會有犯罪,總是有毒品。」

「我不會說將來不會有。我只是說,有進步的空間。當我還是六年級,我的同學能解釋K洞的人比能說出十多個國家名字的人還要多。」

「掠翅,我不會答應快速的修整。我會告訴妳的是,向妳的人這樣能控制地盤,也可以自己決定妳負責的那些區域的秩序,隨妳看為合適。時間久了,人們會適應新狀態,犯罪率會降低。我同時也會控制產品進入這座城的物流,減少散佈大部分有問題--那些會導致大部分社會腐敗和犯罪的--的藥物,也製作其他,比較良性的毒品來取代。犯罪和毒品無法被征服,可是我相信,他們是自己能馴服的野獸。」

「還有城市本身呢?」我問。我想起了我爸:「修好渡輪?」

「好啊。放心吧,如果妳接受我的提案,我全然預期妳在任何時候,感覺我任何沒在這方面沒遵守約定,就直接來聯繫我,和我談談吧。我也許是個驕傲的男人,但我寧可妳傷害我的驕傲,甚至刻意刺激我,而不是讓我自得意滿。」

我緩慢地,點了一次頭。

「那麼,我就說完我的部分了。我讓你們考慮考慮,暗地黨。我承認這不是你們起初答應接受。我知道這可能和穿戲服大鬧的觀點,有著不同懇求,我已經預備好,這可能會導致你們拒絕這個提案的事實。我所希望的是,如果你們拒絕了我,如果你們決定自己作為幾個單純的不凡罪犯比較舒適,我們先前的安排依然存在。」

「你已經投資我們這麼多,假使我們說不,我們能就這樣離開?」攝政問他。

蛇蜷把他的手稍微張開來:「你認為我會做什麼?殺了你們?威脅你們?安排你們被逮捕?由我來做也不會有任何整件事能成功的保證,不管我選擇怎麼做--你們可以將這算作讚美--都不希望你們任何人在逃跑之後,試著一心將我認作敵人。

他敲了敲身後的窗戶。加長禮車立刻慢了下來,停在路邊。當我瞥了眼外面,我看見我們就在碼頭裡。

「想想這話題吧。討論討論,再把你們的答覆傳給我,愈快愈好,不要超過現在起的一個禮拜了。媘蜜,這應該相當明顯,但我正式將妳從對我作為妳們隊伍的私人贊助商的身分保密契約中解放。妳可以將我的聯絡方式給妳的隊友們了。」

「當然。」媘蜜回答。

「在我忘記之前--我在銀行家數運人【原文The Number Man】給每人都安排了一個超能反派銀行的帳號,因為以紙鈔支付今晚工作報酬,自然,很不切實際。我的人會把你們的帳號資訊和進入這些帳號的指示,在你們拿回狗時提供給你們。」

戰慄伸出一隻手:「我不確定我們會怎樣做,不管我們是否接受這筆交意,到目前為止我們和你都合作得很好,而且我也希望這能持續下去。」

蛇蜷穩穩地,握住戰力的手,搖了一下:「我也一樣,戰慄,暗地黨。」

我們下了車。從海邊和圍繞這座城市的山脈,與我的距離來看,我們在碼頭的西側。有三輛貨車停在禮車後面,每一輛都有蛇蜷的士兵在待命,警戒。

當我們走到裝甲禮車的尾端,一位士兵把信封遞給我們每一個人。

我們繼續走著,母狗在我們經過貨車時打開每扇門,讓狗兒們出來。現在他們已經更小了。猶大最為高大,也只到我肩膀高。他們的外部肌肉,濕潤又有皺折,就像減了相當程度體重的人的皮膚一樣掛在他們身上。貨車的內部濺灑了脫落、多餘出來的肌肉、血液和骨頭。狗兒們在最後階段會脫去額外的質量,露出他們深深藏在裡面的普通形狀,在一層薄膜裡身體乾燥,完全不被今晚承受的傷害所觸。

而最後一隻狗,安潔力卡,被放了出來後,貨車和加長禮車便開走,我們也往閣樓方向回頭走去。我們每個人都忙著整理自己的想法和道德兩難,沒法分心談話,所以十分不尋常地安靜。

我拿倒了。我得到我需要的東西了。

我只是不曉得自己對此感覺如何。

ns18.217.251.235da2